インタビュー

イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

“思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- 公開日:2014/02/26

- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。

第14回は、公益社団法人 Sweet Treat 311の油井元太郎氏にご登場いただきます。油井氏は、キッザニアの創業と成長を成し遂げました。そして、東日本大震災を契機に、公益社団法人を立ち上げ、宮城県石巻市雄勝町に滞在型の自然体験の学習拠点を創ろうとしています。偶然と偶然が繋がり、必然が更なる必然を産み、短期間で新しい形の学校が出来つつあります。2014年10月に予定されている廃校を再生したその拠点は、日本はもとより世界の子供たちに開かれ、自然によるさまざまな気付きを子供たちに提供し、地元に多数の雇用をもたらします。

それでは、さっそく油井氏に語っていただきましょう。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

築90年の木造校舎の再生プロジェクト

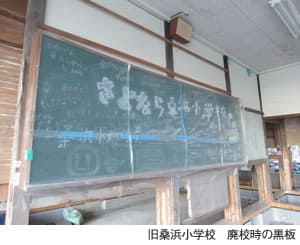

映画の舞台になりそうな風情ある建物だと思った。入り組んだリアス式海岸の高台に建つ桑浜小学校の木造校舎である。宮城県石巻市雄勝(おがつ)町桑浜。仙台市から車で約2時間、石巻市内からも車で約40分という不便な場所にある。

1923(大正12)年、今から約90年前に気仙大工により作られた横長、平屋の建物で、地域の名産、雄勝石を使用したスレート屋根が特徴だ。学校の開校は1874(明治7)年。県内で2番目に古い由緒ある小学校だった。背後に山が迫り、校庭の向こうにちらりと海も見える。

「だった」と過去形で書いたのには理由がある。実は同校は生徒数の減少により、2002年3月に廃校となり、校舎は民間に払い下げられていた。それから10年以上経った2012年12月、急遽、再生プロジェクトが立ち上がる。

以来、日本はもちろん海外からも2,000人以上のボランティアが入れ替わり立ち替わりやって来て知恵を出したり、裏山から押し寄せた土砂を取り除いたり、プロの大工、職人と力を合わせて改修の実作業に当たったりしている。

町の人口が4分の1に減少

なぜこんな地に海外からもボランティアが来るのか? 校舎を再生してそもそもどうするのか?

答えはおいおい明かすとして、まずは1人の人物にご登場いただく。

校舎再生プロジェクトのキーマン、油井元太郎氏である。東京・豊洲と兵庫・西宮に、職業体験を通して子供の成長を促す「キッザニア」という施設がある。油井氏はその運営会社の創業メンバーとして、2013年4月まで働いていた。

宮城・石巻、ボランティアと来て、勘のいい人はお気付きかもしれない。そう、校舎再生プロジェクトも、油井氏がキッザニアを辞めたのも、結果的には東日本大震災がきっかけだった。緑の山と青い海、そしてカキやホタテといった豊かな漁業資源に恵まれたこの雄勝という小さな町を、大きな津波が襲い、壊滅状態に追い込んでしまった。それから約3年が経った現在でもその爪痕は癒えず、震災前に4,300人いた人口が1,000人を切る状態が続いている。

すべてのきっかけは東日本大震災

校舎再生プロジェクトには、もう1人のキーマンがいる。立花貴氏である。大学卒業後、伊藤忠商事に入り、6年働いた後に退社、かねてからの夢だった起業を果たした。油井氏より7歳年上だが、共通の趣味である山登りを一緒にやる気の置けない友人同士だ。

この2人を強く結びつけたのも震災だった。実家が仙台にある立花氏は母と妹の安否確認のため、震災直後に仙台入りした。2人の無事が確認でき、自分が住んでいる東京の家に避難させることにした。こうして一件落着と言いたいところだが、そうはならなかった。被災地の状況はあまりにもひどかった。そこから東京と仙台を頻繁に往復しながら、自費で購入した食材を配ったり、炊き出しを手伝ったりする多忙な生活が始まった。

震災の数日後、家族の安否を気遣って立花氏に連絡を取った油井氏は、現場の状況を切々と聞かされた。油井氏も何かせずにはいられなくなり、被災地に何度も通う身となった。

油井氏の知人にパティシエがいた。その人が800個近いケーキを作ってくれた。避難所の子供たちは大喜びだった。油井氏が話す。「そうやって、東京の知り合いに現地の状況を話していくと、せめてお金だけでも、と寄付の申し出が相次ぎ、気が付くと結構な金額が集まったんです。この善意の象徴を個人の口座に入れておくのはさすがにまずい、ということになり、友人たちと社団法人を立ち上げたんです」

漁師が2人を雄勝に呼んだ

名称はSweet Treat 311(スイート トリート さんいちいち)。優しい(=スイート)心のケア(=トリート)を子供たちに届けていこう、という意味で、油井氏が名付け親だ。立花氏が代表理事、油井氏は理事を務める。

こうして資金は集まった。基盤となる組織もできた。2人は毎週のように、東北を往復するようになった。

震災から間もない2011年3月末のこと。仙台で、同じように被災地支援を行っているNPO組織の連絡会議が行われた。そこで立花氏はある雄勝の漁師と知り合った。「その漁師さんから、雄勝は全く支援が来ていないと聞かされました。僕らも石巻の東部にまでは炊き出しで行っていたんだけれど、沿岸部の雄勝は未知の地でした。実際、石巻市街からも遠い、陸の孤島みたいなところなんです。すぐに雄勝で炊き出しをやりました」(油井氏、以下同)

ここまでだったら、2人と雄勝との関係は、炊き出しをやる側、受ける側、という関係で終わったことだろう。間もなく、2人と雄勝との結びつきを強め、1ステージ上げるような出会いがあった。

支援内容が食糧から教育へ

3階建て校舎の屋上を超えるほどの津波に襲われ、全壊した雄勝中学校。知人の紹介で、2人はその校長(当時)、佐藤淳一氏に会った。学校は壊滅したものの、全生徒51名は山に避難して無事だった。間もなく高校を間借りする形で、授業が行われるようになる。給食も再開されていたものの、パンと牛乳だけというありさまだった。貴重な命が助かった子供たちに、せめてひもじい思いだけはさせたくない。そう話す佐藤校長の姿に打たれ、Sweet Treat 311が教職員と近くの小学校の分を含め、毎日100食の給食を届けることになった。惣菜仕出しの仕事に従事した経験があり、仙台に帰ってきていた立花氏の妹が調理係である。立花氏は毎日片道2時間かけておかずを雄勝まで届けた。油井氏は当時まだキッザニアにいたため、土日しか動けなかった。

宅配は2週間続いた。その後を仙台青年会議所のメンバーが引き継いだ。「そのあたりから、援助の中身が徐々に変わっていったんです。佐藤先生からは『家も学校も流され、日本一過酷な環境に生きている子供たちに、日本一豊かな教育を提供したい。あなた方のような東京の人が、子供たちにできることを何でもやってあげてほしい。責任は私が取るから』とまで言われたんです」

東京から、「よのなか科」の創設で知られる、東京都杉並区の和田中学校の元校長、藤原和博氏が雄勝にやって来た。立花氏とはかねて親交があったのだ。藤原氏は佐藤校長に会うなり意気投合、全面協力を約束し、作家の林真理子氏、作曲家の三枝成彰氏、脳科学者の茂木健一郎氏らを雄勝に招き、自らを含め、ゴールデンウィークに出前授業を実施。生徒は大喜びだった。

夏休みには「サマースクール」も行われた。進学塾の講師や学生ボランティアが無料で生徒に教えてくれるのだ。学生ボランティアに関しては、油井氏や藤原氏らが東京で募集をかけ、面接まで実施してメンバーを選んだ。

油井氏はその合間を縫い、企業を回って協賛金を募る“営業”活動も忘れなかった。こうした学習支援活動は、11月からは毎週金曜日の午後と土曜日の午前中にも行われるようになり、その後は石巻市内の他の学校にも、そして雄勝中では毎日の放課後にも拡大していく。

実地版“アウト・オブ・キッザニア”

油井氏が独自に力を入れたのが農林漁業、そして自然体験の学習プログラムづくりだった。「雄勝を含めた石巻市北東部には、漁港が5つ、農地や農場が4つ、林業や自然体験ができる山なら、それこそ山ほどあります。田舎の子供だから、そういう体験が豊富と思ったら大間違い。衰退産業でもあるので、従事している親が子供にその魅力を伝えようともしていないのが現状でした。また雄勝の山の上には湧き水があり、歩いて30分ほどの距離で海に流れ込む。途中の清流にはイワナが泳ぎ、河口には秋になると鮭が戻ってくる。自然の生態系がこれほど凝縮されていて、しかも間近に観察できる地域はそうそうありません。これを生かさない手はないと思いました」

実は、当時在籍していたキッザニアで、同じような仕事を手がけていた。農家や漁師と話をするのはお手のものだった。「キッザニアで体験できる仕事は都会の仕事に限られているんです。キッザニアの意義を理解してくれた先生方からも、第一次産業の仕事が体験できないのが玉に傷、と言われていたくらいでした。キッザニアがスタートした翌年から、“アウト・オブ・キッザニア”と称し、夏休みや冬休みを利用した農林漁業体験プログラムを実施していたのです」

油井氏の奮闘の甲斐あって、この体験プログラムは石巻市教育委員会のお墨付きも得ることができ、2012年度には総合的学習用の時間を使って29回実施され、合計272人の小中学生が参加した。前述の学習支援活動に参加した小中学生は延べ3,000人にのぼった。

雄勝が新人官僚の研修の場に

さて、くだんの廃校の件である。

Sweet Treat 311は雄勝町に活動拠点を設けた。雄勝湾を眼下に見渡す古民家である。高台にあるため、津波の被害は免れた建物だったが、実はすぐ下まで波が迫ってきていた。前の庭から下を見ると、津波が到達した高さが分かる。一定地点から下は枯草ばかりなのだ。

「雄勝アカデミー」と名付けられたその家で、企業や役所の研修が行われるようになった。その1つが霞が関の中央官庁に入省してきた新人若手官僚の研修である。これもまた偶然の出来事がきっかけだった。

立花氏は実は震災後2011年8月に雄勝町に住民票を移して、地元の漁師たち10人が集まった会社、オーガッツ(現、株式会社雄勝そだての住人)を共同で作ったのだ。その顛末を含め、これまでの半生を振り返った単行本『心が喜ぶ働き方を見つけよう』(大和書房)を2012年4月に上梓した。

2011年7月に人事院からの行政官の若手研修に呼ばれ、被災地の現状や活動について話をしたところ、「われわれも雄勝に行って協力したい」と言う若手官僚が現れた。しかも、単発で行っても、大した成果にはならないだろうから、上下左右の人脈を生かし、省庁横断で誰かしらが絶えず訪れているようにするから、という話だった。

実際、彼らはやって来た。翌週は約束通り、別のメンバーが来た。そのうち、人事院の局長クラスも訪れ、これだけ貴重な刺激を受けられるならと、雄勝行きが人事院主催の正式な新人研修になったのである。

官僚からもらった廃校活用というアイデア

スタートは2012年6月である。1チーム7名、第1週から4週連続でやって来た。月曜日朝に来て、金曜日夕方に帰るから、平日5日間が活動日だ。1年目の2012年のテーマは「震災地で求められているものを作る」という漠然としたお題だ。1週目は情報収集だ。地元の人に話を聞いたり、市役所や商工会議所に足を運び、ヒアリングを重ねた。その情報と、できなかった課題を2週目のメンバーに渡す。2週目のメンバーは渡された情報をさらに深掘りし、課題を解決、また新たな課題を設定する。そうやって週ごとの成果を引き継いでいき、翌週のメンバーに託す。最終週に訪れたメンバーが事業計画にまとめ、Sweet Treat 311にプレゼンする、というのが一連の流れだった。

彼らの提案の1つに一次産業と自然をベースにした宿泊型の自然体験施設「日本の未来を紡ぐ家」があった。「桑浜小学校は歴史の長さはもちろんですが、地域と学校の関係が非常に緊密だったんです。PTA会長は在校生の保護者から選ばれるのが普通ですが、この学校では在校生の有無とは関係なく、地域から選ばれていました。地域の要となっていたそういう場所を新たな交流拠点とし、さまざまな教育コンテンツを用意して雄勝の復興に繋げていったらどうだろう、というアイデアに、僕も『これだ』と思いました。石巻の子供たちを相手に実施していることを都市部の子供に広げることができる。いや、世界中の子供に広げるのも夢ではない。豊かな雄勝をもう一度復活させる大きなきっかけになると確信しました」

クラウドファンディングで広く資金を集める

そこからの行動は早かった。2012年末に小学校の校舎と土地をSweet Treat 311が買い取り、補修作業を始めた。2013年に入ると地域住民と「ぬくもり実行協議会」を立ち上げた。その時点で油井氏はキッザニアを辞め、このプロジェクトに専心するようになった。

全国からボランティアを募ったところ、大勢が参加してくれた。難儀だったのは泥かきだった。震災で裏山が崩れ、土砂が壁を突き破って校舎内に押し寄せてきたからだ。

もちろん、プロの大工や職人にも入ってもらった。90年前に建てられた木造建築だから、腐食した基礎土台を作り直さなければならず、ジャッキ160個で校舎自体を20cmも浮かし、その下にコンクリートを敷いた。

当然、さらに資金が必要になる。油井氏のアイデアで、ウェブを通じて一般人から広く資金を募るクラウドファンディングが行われた。しかも、ブロックファンディングという世界初の手法である。具体的には、毎月改修する場所のテーマと目標金額を決めるやり方だ。例えば、ある月のテーマは「食:レストラン・カフェ」。雄勝の海や周辺の田畑から手に入れた食材を使って子供たちが料理をしたり、地元の人たちがお得意の料理を振る舞うレストラン・カフェを作るための資金を集めた。またある月は「住:ゲストルーム」。その月に集められたのが宿泊客のためのスペースを作る資金である。

しかもお金を出して終わりではなく、相応のギフトを用意した。「雄勝の魚介類を東京で味わえる懇親会への参加権」(5000円)、「作家、林真理子氏とランチを食べて人生相談を受けられる権利」(10万円)など。このシステムは2013年9月から1年間続けられる。2500万円の目標額に向け、資金は順調に集まってきている。

開校は2014年10月。地元の雇用創出効果も

2013年10月には米国スタンフォード大学建築学科と東京大学工学部建築学科隈研吾教授の研究室が中心となって、世界の9校の大学で建築を学ぶ14カ国の学生が約90人、雄勝に集まり、校舎の内装デザインを考えるワークショップを行った。

これも偶然だった。2013年は伊勢神宮が20年に一度、改修される式年遷宮の年だった。その様子を、建築を学ぶ世界中の学生に見せる活動を行っていた財団が日本にあった。油井氏がその活動の代表者と知り合い、「伊勢神宮の改修現場で学んだ日本の木造建築の技術を、雄勝で実践したらどうでしょう」と提案すると、ぜひそうしたい、ととんとん拍子で決まった。

成果として、大学ごとの9つのプランを東大の隈研究室が1つにまとめた。今度、それに沿った改装が行われることになる。

こうして、数々の偶然が重なり、90年の風雪を経た校舎が、農林漁業や豊かな自然、雄勝ならではの味はもちろん、名産の雄勝硯の製作、雄勝法印神楽といった郷土芸能などが体験できる宿泊型教育施設に生まれ変わろうとしている。

それは誰かが最初から青写真を頭に描いたものではなく、紆余曲折を経ながら、多数の人の知恵と手間をかけて徐々に形になってきた。まさに創発的プロジェクトだ。地元の雇用創出も期待できる。開校は今年の10月だ。

改修が進む校舎内に入ったとき、一本の太い木の柱が目に入った。穴があき、半ば朽ちかけた部分にいくつも補強材があてられている。俺はまだがんばれるぞと、柱は己の存在を誇示しているように見えた。

古い学校に新しい知恵を付加し、その古さを継承した世界で唯一の学校を作る。油井氏らの活動を、その柱が象徴しているように思えた。

総括

油井氏のダイナミックなイノベーション創出ストーリー、いかがでしたか。

いつものようにイノベーション研究モデルに則って、いくつかの観点で話を振り返ってみたいと思います(図表01参照)。今回注目する領域は、【組織外の情報、知識】と【思いつく】、及びその間のインタラクションです。油井氏の活動に、最初からイノベーション戦略のようなグランドデザインがあった訳ではありません。また、個人と個人の繋がりが次第に広がっていったものであり、事業化や資源配分の領域でも、組織の力を活用していません。それゆえ、数多のアイデアや工夫が活動のすべての瞬間に反映されることになります。その内容を、順を追って振り返っていきましょう。

図表01 イノベーション研究モデル

繋がりが繋がりを呼ぶ

ウィーク・タイズ(弱い紐帯)がイノベーションの萌芽となる

Sweet Treat 311の代表理事である立花氏と理事の油井氏は、もともとごく軽い関係の友人同士でした。そのきっかけは、たまたま東京で飲んでいるときの軽いやり取りと聞いています。友人というより、知り合いと言ってもいいのかもしれません。

イノベーションの世界では紐帯(繋がり)が話題になることがあります。その意味では、二人はウィーク・タイズ(弱い紐帯)ということになります。弱い繋がりは、夫婦や家族同士、職場の同僚といったストロング・タイズ(強い紐帯)に比べると目的性や信頼性は弱いものの、多様性や非日常性といった観点では寧ろ効果を発揮することが知られています。

油井氏と立花氏は、謂わばウィーク・タイズによって繋がれていた存在だったのでしょう。震災を契機にその繋がりが徐々に強くなっていきます。東京の友人からの寄付、NPO連絡会議への参加、雄勝町の漁師や雄勝中学校長(当時)との出会い、藤原和博氏、藤原氏が紹介した当代一流のプロフェッショナルの授業、石巻市教育委員会の承認、霞が関の若手官僚の研修、廃校プロジェクト、これらはみな、とても弱い繋がりから始まっています。桑浜小学校舎の再生も、式年遷宮の活動を学生に見せる財団の代表者と油井氏がたまたま知り合いだったことで、活動が加速しています。そして、このような弱い繋がりの連鎖で現在に至っているのです。

なぜ繋がることができるのかについては、単なる偶然ということかもしれません。ただ、彼ら全員の根底に『共通善』ともいうべき何かがあるような気がしてならない、と感じたのは私だけではないでしょう。「日本一過酷な環境に生きている子供たちに、日本一豊かな教育を提供したい」と話した雄勝中学校長(当時)の佐藤淳一氏の発言は、その代表的なものです。『共通善』がウィーク・タイズを強くしていったということができます。

変化対応力を発揮し衆合知を最大化する

油井氏の活動を俯瞰して見ていると、あることに気付きます。それは、不確実性や複雑性に対する対処能力の高さ、といえます。震災時の炊き出しに代表されるその場対応力のエピソードは枚挙に暇がありませんでした。現場でさまざまなことが起こるなかで、最善の策を瞬時に考え、行動に移していく。雄勝町の強みである自然の強さと優しさを、体験プログラムとして漸次纏め上げていく。危機的な状況だからこそ、多種多様のさまざまなことが起きる。さまざまな利害をもった関係者が集まってくる。そんな状況だからこそ、油井氏は大胆かつ繊細に行動していきます。

『強いものが生き残るのではない、変化に適応したものこそが生き残る』とは進化論の根底であり、企業経営にも援用されるものですが、油井氏はまさにこの変化対応力を発揮し切ってきた、といえるでしょう。

そこにもう1つ特徴があるとすれば、油井氏は衆合知を合目的的に活用することに長けている、ということです。人間ひとりで出来ることには限界がある。また、多様で多彩なアイデアをひとりで思いつくことはそもそも無理がある。友人・知人、漁師、PTA役員や先生、ボランティア、専門家、官僚、企業、大学教授、作家、科学者から地元の人たちまで。油井氏は、状況によって変化する目的を踏まえて、このような多士済々の知の最大化を図っているといえます。

偶然を必然に変える

そこにあるのは「情念」とも言うべきエネルギー

人の行動には何かしらの動機があります。油井氏の言葉から、「子供」「未来」「社会」「教育」「日本」といった単語が頻出しました。もともとキッザニアを立ち上げた動機も子供たちのためにであった、とも。子供が好きで、未来を憂い、その延長で強い意志で行動してきた人です。ただ、それだけでここまでの行動を人は取れるものでしょうか。

いくつかの企業とイノベーションを組織の中から創出するにはどうしたらいいか、の意見交換をしていると、頻繁にイノベーターのエネルギーが話題になります。今回のインタビューになぞらえて言うとしたら、「どうすれば、油井氏のような強い動機を育むことができるだろうか?」ということです。強い動機ではまだ軽い。それは、心に深く根ざした執念のようなものかもしれません。『情念』と言ってもいい。

人は、価値体系を覆されるほどの強い刺激を得ると、強い動機を得ることが多い。油井氏の場合、震災が1つの、そして大きなきっかけになっただろうことは想像に難くありません。まさに国難であり、その危機的状況は未だに続いています。このような衝撃的な出来事を、もともともっていた「子供たちのために」という思いと結合させ、油井氏は『情念』とも言うべき強烈なエネルギーに進化させたのでしょう。

誰がなんと言おうとやる。どんなことがあっても成し遂げる。試みが成功するまで絶対に諦めない。一見したところ、油井氏からはこのような迫力は感じません。しかし、話を聞くにつれ、静かな口調の端々に、『情念』が浮かんできます。それは、言葉のなかにあると共に、澄んだ眼光の奥底にひそんでいると言っても過言ではありません。

【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】

PROFILE

油井 元太郎(ゆい げんたろう)氏

1975年生まれ。

宮城県石巻市雄勝町にて教育を通じサステナブルに生きるたくましい人材育成と町の復興活動に従事。現在、築90年の廃校を宿泊や飲食、サステナブル教育を受ける施設に改装するために開発中。東京と甲子園で年間150万人を集める人気テーマパーク、キッザニアの創業メンバー。2013年まで職業体験の開発責任者を務める。

幼少期をバークレーで過ごし、大学はLebanon Valley Collegeで音響工学を先攻。その後ニューヨークで音楽やテレビ局での仕事に携わる。日米の文化を理解し、教育や自然保護、食や一次産業の普及や発展に務める。

執筆者

サービス統括部

HRDサービス共創部

Jammin’チーム

マスター

井上 功

1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。

2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。

2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての