インタビュー

イノベーション研究 第18回 AZAPA

技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- 公開日:2014/06/25

- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。

第18回は、気鋭のエンジニアであり経営者でもある近藤康弘氏にご登場頂きます。近藤氏がAZAPA株式会社(以下AZAPA)を創業したのが2008年。2014年現在で関係会社も含めたエンジニアの数が120余名。日本のほぼ全ての自動車メーカーや、主要電機、精密機械等のメーカーとの取引実績を誇り、「高度な技術力と豊かな発想力」を根幹とする企業として着実な成長を遂げています。

今回注目するのは、その拡大・成長の過程ではなく、AZAPAの独創的な思想やポジションについてです。企業の存在自体がイノベーションともいえるのです。では早速、近藤氏のイノベーションストーリーをご覧ください。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

- 目次

- 「走る」「止まる」「曲がる」から「人と車の調和」へ

- つながることができる独自のECUを開発

- 天候や体調に応じて車が自動的に最適化する

- Tier0.5戦略と3つの行動理念

- 共感力を駆使して顧客の生態設計を行う

- BOP市場でのイノベーションで世界平和を実現したい

- 総括

「走る」「止まる」「曲がる」から「人と車の調和」へ

自動車がわれわれの生活になくてはならないものとなって久しい。最近はガソリンから電気へ、あるいは水素へ、といったように、燃料に関するイノベーションが目立っているが、その進化の歴史は基本的に「走る」「止まる」「曲がる」、この3つの基本動作をいかにスムーズに、ドライバーの意のままに行うことができるか、ということにあった。最近では富士重工業のアイサイトに代表されるように、前方の障害物をすばやく察知し、衝突を回避するシステムも開発され、受け入れられている。これは「止まる」に関するイノベーションといっていいだろう。

世界有数の自動車大国、日本ではさらにその先のイノベーションが企てられようとしている。その先導役の有力な1社が名古屋に本社をもつAZAPA(アザパ)という企業だ。AZAPAは自動車のエンジン制御に関する独自のコア技術を保有しつつ、「人と車の調和」を目指し、「車の新しい価値」をつくり上げることを目標に掲げている。

つながることができる独自のECUを開発

具体的にはどんなイノベーションなのか。

同社が実験用に開発し、「AZP-LSEV」と名付けられた2人乗りの電気自動車がある。ここに、AZAPA独自のECU(電子制御ユニット)が搭載されている。

ECUとは、Electronic Control Unitの略で、一言でいえばコンピューターのこと。ECUは1970年代から日本車に搭載され始め、当初は点火時期や燃料噴射といったエンジンの基本制御のみが目的だったが、年々厳しくなる排ガス規制とともに、その機能が高度化。エンジンだけではなく、駆動、制動、操舵にも関係し、今や自動車になくてはならない“頭脳”となっている。

AZAPAのECUの特徴は通信ができることだ。つまり、車の位置情報や走行データをクラウド上に集積することが可能となっている。そうした蓄積したビッグデータを分析することで、そのドライバーの属性である「ペルソナ(人格)」を確定させることができるのだ。しかも「AZP-LSEV」にはドライバーを認識する静脈暗証技術が組み込まれ、ペルソナ化がたやすくできるようになっている。

天候や体調に応じて車が自動的に最適化する

そうしたデータを何に使うのか。たとえば、降雨が予測できた場合、車が自然にブレーキの強弱やエンジントルク領域を調整し、雨の中でも安全で快適なドライブを実現してくれる。体調がいまひとつで、道路事情の認識力が鈍っていると感知されれば、危険な場所をモニターが詳細に映し出してくれる。また、車の位置情報とペルソナ情報、さらに街の情報をつなぐことで、ドライバーが予約しておいたレストランに近づくと、歓迎のメッセージとともに本日のおすすめ料理をカーナビ上に提示されるというサービスを走らせることも可能になる。車という物体とドライバーという人間、道路や天候などの外界状況、さらには街のスポットまで、バラバラだった様々なものが「つながる」ことになるのだ。

この5月、パシフィコ横浜で開催された「人とくるまのテクノロジー展」に、AZAPAが出展したのが、同じ機能を組み込んだ都市型モビリティ「AZP-UDiS」だった。ドライバーの健康状態をAZP-UDiS自身が把握し、ブレーキの効き具合を自動的に調整、自らの位置にあわせて、飲食店情報などを刻々と正面のディスプレーに表示する機能を備えている。「自分とつながる」「街とつながる」次世代型乗り物というわけだ。

Tier0.5戦略と3つの行動理念

2008年にこのAZAPAを創業し、代表をつとめるのが、大手自動車メーカー出身の近藤康弘氏である。エンジン制御の技術と理論に詳しいベテランエンジニアでもある。近藤氏が大切にしているのがまさに「ツナゲル」ということだ。

実は同社は「Tier0.5」という耳慣れぬ戦略を掲げている。Tierとは階層のことだ。数万もの部品を組み立てて完成品に仕上げる自動車メーカーの傘下には、Tier1からTier2、Tier3までの部品メーカーが層をなしている。Tier1は直下の第1次サプライヤ(主力部品供給業者)であり、Tier2はTier1のサプライヤ、Tier3はTier2のサプライヤを意味する。近藤氏が話す。「Tier0.5戦略とは、自動車メーカーとTier1との間に入り、両者を橋渡しして、まさに“つなぐ”ことを意味します。メーカーは大きな課題を抱えており、それをTier1に解決してもらいたいのに、Tier1はその期待になかなか添えない。そこでわれわれが間に入り、メーカーの課題をより分かりやすい形につくり変えたうえで、必要な技術支援をTier1に行っているわけです」。

それができるのも、近藤氏自身を含め、グループ企業含めると120人になる同社のエンジニアが、自動車関連技術や情報技術といったように、複数の技術に長けているケースが多いからだという。「われわれの行動理念は3つあります。まずは頭を振り絞って考える。そうやって考えたアイデアを形にする。最後、形にしたものをつなげる。このつなげるには、技術と技術をつなげる、ビジネスが成り立つように関係者をつなげる、一見関係がなさそうな異分野のものをつなげる、など様々なパターンがあります。そうやってつながったものが新たな価値を生み出すのです」

共感力を駆使して顧客の生態設計を行う

その「つながり」を生む原動力になるのは何なのだろうか。近藤氏はそれを「共感力」と答えた。

Tier0.5戦略は現実としてはTier1サプライヤに対するコンサルティングという形を取ることが多い。

自動車関連のあるサプライヤが悩んでいた。最近、製品の売り上げが伸びないと言うのだ。新たなサービスを開発したのだが、見てもらえないだろうか、と、ある担当者がAZAPA社に近藤氏を訪ねてきた。

近藤氏いわく、それは見るからに「つまらないもの」だった。「私は言ったんです。あなた方はお客様にその商品を売りたがっているだけだと。そうではなくて、お客様に楽しんでもらうこと、便利だと感じてもらうこと、それを第一義に考えないと売れる商品はつくれませんよ、と」

そこからが近藤流コンサルティングの真骨頂だ。その社員たちをお客様のいる現場に赴かせ、訪れる客の様子を観察させたのだ。「たとえば50代の男性客が非常に多かったとします。そうしたら、その人が20代から30代、そして現在に至るまで、どんな価値観で、どんな生活を送ってきたかを考えてもらう。その人に共感し、なりきってもらうのです。20代の頃はバブル景気で羽振りがよかった。30代で結婚して子どもを3人もうけた。今は身体が疲れやすくなっているけれど、心の中では35歳くらいだと思っている。収入は順調に伸びているが、子どもの教育費がかさみ、その一方で保険料は安くなって安堵している……。私はこれを『生態設計』と名付けています。時間軸も備えた空間アーキテクチャーの中で人間を捉えるのです。そういう50代が使いたくなるような商品を開発しなければならないのです」

では、生態設計を行うポイントは何か。「ネガティブとポジティブの双方を見ることです。たとえば、今の50代男性のネガティブは身体劣化、ポジティブは若々しくいたい、娘にバカにされたくない。そうやって、自分たちのお客を捉え直すと、今まで考えつかなかったような商品の機能を思いつく」

また、この共感力は自動車産業のみならず発揮され始めている。2014年5月に開催された「人とくるまのテクノロジー展2014」では、精密機械メーカーのリコーとのプロジェクトが披露されていた。AZAPAの考える共創は、業種や業界といった垣根を軽々と乗り越え、課題がありイノベーションが求められる全ての領域に広がりつつあるようにみえる。

BOP市場でのイノベーションで世界平和を実現したい

近藤氏は幼少の頃、母子家庭で育った。母親が働いているため、学校から帰っても家に一人ぼっちだったが、近所に親切な友達とその家族がいて、3時のおやつも夕食も、たびたび家に招いて食べさせてくれたという。それだけではない。まるでその家の子どものように、家族旅行にも一緒に連れていってもらった。完全な家族でも赤の他人でもない、複雑な環境である。こうした環境に置かれたことが、他者の心を推し量り、共感できる力を育てたのではないか。

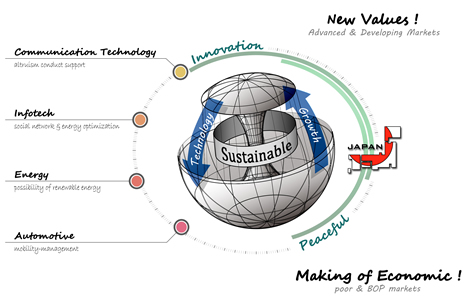

近藤氏の目は実は自動車業界の外にも、そして日本の外にも向いている。AZAPAとは平和の象徴であるオリーブの稀少種の名前だ。世界の貧困層に仕事を供給し、真の意味の世界平和を実現したい、という大きな目標があるのだ。「日本企業がグローバルな世界で戦っていける下地をつくるのが私たちのミッションです。その下地ができれば、既存のグローバル市場で勝てるだけではなく、新しくBOP(Base of the Pyramid=低所得者層)市場も開拓できるはずです。それは彼らにとっても仕事を得るよいチャンスになるでしょう」。その際も、つなげる力が大きな武器となるはずだ。

総括

近藤氏のイノベーション創出ストーリー、いかがでしたか。

それでは、いつものようにイノベーション研究モデルの領域をイメージしながら総括をします(図表01参照)。近藤氏のイノベーション創出を、モデル領域の「組織外の情報・知識」と「組織内の思いつく」、及び「その間のコミュニケーションでありインタラクション」に注目して振り返ってみます。

図表01 イノベーション研究モデル

外部だからこそ繋げる

バリューネットワークからの開放

イノベーションの開祖ともいうべきシュンペーターは、経済発展をもたらす自発的で非連続な変化の本質として、「新結合」の概念を今から100余年前に提示しています。「新結合」とは、物や力を新しいやり方で結合することであり、5つのパターンがあると設定しました。

(1)新しい商品の創出

(2)新しい生産方法の開発

(3)新しい市場の開拓

(4)原材料の新しい供給源の獲得

(5)新しい組織の出現

近藤氏はAZAPAの行動理念について「形にしたものをつなげる。このつなげるには、技術と技術をつなげる、ビジネスが成り立つように関係者をつなげる、一見関係がなさそうな異分野のものをつなげる、など様々なパターンがあります。そうやってつながったものが新しい価値を生み出すのです」と言及しています。まさに新結合といっても過言ではない。シュンペーターのいう物や力を新しいやり方で結合する、ということを実践しているのです。

そして、シュンペーターはこうも言っています。

新結合の遂行とは、慣行の領域の外にでることであり、その際の困難は、

(1)固定的思考習慣に陥る

(2)普及の際に社会の抵抗を受ける

AZAPAという企業は、自動車メーカーやTier1等の企業にとっては慣行の領域の外です。メーカー、Tier1共に大きな組織ですが、その組織と組織の間に入って、Tier0.5というコンセプトの基に、徹底して繋いでいるのです。その際の価値は、まさにシュンペーターの言う固定的思考習慣からの脱却です。外部だからこそ柔軟な思考ができる、外部だからこそ正論を吐ける、外部だからこそしがらみから解き放たれる、外部だからこそバリューネットワークからの開放を促せる。このような価値をエンジンの制御に関する独自のコア価値をベースに、企業として提供しているのです。AZAPAのユニークなポジションそのものがイノベーションといってもいいでしょう。

なぜ、大企業からイノベーションが生まれにくいか

そこでは一体何が起きているのか

新結合の遂行は慣行の領域の外にでることであり、そのためには固定的思考習慣からの開放が必要不可欠です。ここでもう少し、大企業からからイノベーションが生まれにくいかについてイメージしてみます。

スタートアップの組織ではどんなことが日々行われているのでしょうか。誰に対して、どんな価値を、どうやって提供するのか、そしてライバル企業に対する競争優位は一体何かを、社内で侃侃諤諤議論している様子が思い浮かびます。何かしらのアイデアが産まれる。アイデアがビジネスに昇華していく。事業の全体像が見えてくる。異論反論の意見が交わされ、混沌からビジョンや強烈な目的意識が生まれ、やがて共有されていく。

そこに間違いなくあるのが手触り感でしょう。そして、なんとかしようという仲間の圧倒的な当事者意識です。産まれたアイデアは、ひとりの脳の中で存在する限り、それはイノベーションではありません。そのアイデアに共感する人との共鳴があり、アイデアが磨かれて顧客・市場に試されることが必要となる。そして、プロトタイピングがなされ、フィジビリティスタディを経て普及・展開していくのです。

やがて、組織が大規模化し、磨く技術が複雑化し、その構成要素が細分化していき、それに対処するために専門性が強化されていきます。そうなると、部分最適化がごく自然と、無自覚的に始まっていく。コミュニケーションが一方的になり、階層が生じて、目的が失われ始め、ヨコの無接触状態が頻発していくことになります(図表02参照)。

図表02 技術進化に伴うタコツボ化の進展

それは、人と人、アイデア(技術)同士で生じます。そうなると起きるのが全体感の喪失です。それは目的感の喪失といってもいい。部分最適が進行し、タコツボ化が蔓延します。これは、新結合とは真逆の状態でしょう。こうなるとイノベーションどころか、既存事業の推進も覚束ない。多くの大企業が陥っている状態ではないでしょうか。

ここにAZAPAの存在価値があります。没交渉、没コミュニケーションの企業と企業、組織と組織をTier0.5というコンセプトでつなぎ、技術と共感力で新しい価値を創出しています。さらなる強さを見出すとすれば、エンジニアが頭を振り絞って考え、考え抜いたアイデアを形にする、というオブジェクトを提示することでしょう。それは、呼び水であり、議論の叩き台であり、収斂させるイノベーションのタネといってもいい。つなぐための媒介を提供しているともいえます。

コミュニケーション不全は組織の外にも広がっていく

コミュニケーション不全は、組織の成長と共に顧客や市場との間でも進展していきます。創業時は、提供価値と対価のリアリティがある。どうすれば顧客が価値を享受し対価を好意的に支払ってくれるか、そのこと自体を日夜考え続けている。そして、顧客や市場に入り込み、何が問題か、何に困っているか、何が「不」か、顧客は何を解決したがっているかを考え抜く。顧客との距離は近く、いわば繋がっている状態です。手触り感のある組織、距離が近い顧客、密接な繋がり、豊かなコミュニケーション。

企業が成長し、事業が拡大すると、組織が機能分化し、顧客との対話を担う専門の部署ができて、業種・業界によっては代理店という名の専門組織や外部企業が、市場とのコミュニケーションを担うようになっていきます。情報が疎になり、顧客の不安、不満、不信などが耳に入らなくなります。こうなると結合することはできない。組織が拡大すると、組織内のみならず、組織外の顧客や市場との新結合も難しくなっていくのが分かります。

AZAPAを創業する前は、近藤氏は大企業に身を置いていました。事業が拡大し、企業が成長すると共に、彼自身がこのようなバリューネットワークに陥っていったのではないでしょうか。それは、凝集性高く、目標達成するために組織が一致団結して走る場合には有効に機能します。高度経済成長期のように市場全体が成長しているときは、なお有効でしょう。一方、市場がグローバル化・多様化し、課題が複雑化すると、大組織は対応できなくなる。

近藤氏は、大企業からの離脱、という形でのバリューネットワークからの自身の開放を成し遂げました。と同時に、巨大な自動車産業の開放の方法も考えたのではないでしょうか。細分化された人と組織、階層化した産業構造、距離が圧倒的に離れてしまった企業と顧客・市場。これらをもういちどつなぎ直すことが必要だと。そして、AZAPAを創業したのかもしれません。

3人のレンガ積みの寓話

あなたはどのレンガ積みになりたいですか?

大企業からイノベーションが産まれにくい理由を、コミュニケーションを縦糸に、AZAPAというユニークな企業を横糸にしながら振り返ってきました。企業の発展段階と組織の機能分化、技術の専門性による複雑性の対処の必要性、役割の明確化と全体感の喪失。いずれも、経営者を始めとする企業の構成員の中で無自覚的に起こることといっていいでしょう。

では、どうすればその症状に抗うことができるのか。ひとつの処方として目的の設定があると考えます。もちろん、これは必要十分条件ではないでしょう。ただ、最低限の必要条件ではあると思います。売上1兆円を目指す、これは目的ではなく目標です。必要なのは目的です。われわれは何のために日々仕事をしているのか、誰の役に立っているのか、どうやったらもっと価値を提供できるのか。極端にいえば何のために生きているのか、ということでしょう。それは、レンガ積みの寓話を想起させます。

ある旅人が道を歩いていたら3人のレンガを積む人に出会った。ひとり目の人に訊いた。「あなたは何をやっているのですか?」「見れば分かるだろう。レンガを積んでいるんだよ」2人目のレンガ積みの人に訊いた。「あなたは何をしているのですか?」「僕は、レンガを積んで、壁をつくっているんだ」そして最後の人にも問うた。「あなたは何をやっているのですか?」「私はレンガを積んでいます。レンガを積んで、壁をつくります。壁を四方につくって、屋根をかけて、鐘楼を吊り下げて、教会をつくります。そしてみんなで祈るのです」

各々の目的感はどうでしょうか? 何人目のレンガ積みになりたいですか?

近藤氏に対して、「最終的に実現したいことは何ですか?」という私の質問に対して、彼は臆面もなく、「世界平和を実現したい」と答えました。その眼光はあくまで鋭く、3人目のレンガ積みとしての気概とエネルギーに満ち溢れていました。彼の視線の先には、日本企業とBOP層とを繋ぐ方法が見えているに違いありません。

【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】

PROFILE

近藤 康弘(こんどう やすひろ)氏

自動車のエンジン制御理論開発に深く携わり、2008年7月にAZAPAを設立。世界の自動車メーカーと先進機能の共創やソリューションを提供する。「Bland New Values!」を掲げ、多角的な技術領域と深層的な共感力によって、自動車産業クラスタにオープンイノベーションを起こしている。 設立よりグローバル戦略を進めて、わずか5年で世界5カ所にグループ会社を立上げ、国内R&D3カ所、グループ会社5社を束ねる。現在、経済産業省など多数の国家プロジェクトへ参画、子どもの教育や成長支援、平和的活動にも熱心に取り組む。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての