インタビュー

イノベーション研究 第10回 リコー

イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- 公開日:2013/10/23

- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。

第10回は、リコーの藤田氏、花井氏、中村氏の3氏にご登場いただきます。3氏は、各々役割は異なります。本企画で設定しているイノベーション研究モデルに於いて、藤田氏は【思いつく】から【磨く】を、花井氏は【磨く】から【事業化】を、中村氏は【イノベーション戦略】を徹底して実行し、新しい価値を創出しました(図表01:後述)。

その価値を実現するものは、超短焦点プロジェクターです(写真参照)。リコーが開発したこの商品が誕生するまでに、なるほど、と思わず頷いてしまうことが次から次へと登場します。正に、組織の中でのイノベーション創出の物語であり、それは奇跡と言っても過言ではありません。

それでは、超短焦点プロジェクター開発を巡る、組織の中でのイノベーションストーリーをさっそく3氏に語って頂きましょう。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

- 目次

- 小型で、焦点距離が短い 夢のプロジェクターを作ろう

- リコーだからやるべきだ 技術内覧会で社長に直談判

- 新規事業立ち上げ人の登場 今さらプロジェクター?

- 大画面投写が可能だが軽量 不可能な二律背反をみごと解決

- みんなの重いが強ければ それを実現する追い風も吹く

- 総括

小型で、焦点距離が短い 夢のプロジェクターを作ろう

世の中には魔法のような商品があるものだ。

壁に、確かに映像が投写されているのに、プロジェクターらしきものが見当たらない。ほんのわずかな隙間を介して壁に並行して置かれた、小型の空気清浄機のようなもの、ひょっとしてこれがプロジェクター

そうなのだ。48インチ(=122センチメートル)サイズの画面を確保するのに、本体背面から投写面への距離がわずか11.7センチメートルあればいい。しかも、高さ20数センチメートル、大きさはB5サイズの紙にすっぽり入る縦置き型、重さ3.0キログラムと片手で楽々持てる。リコーが2011年11月から発売している超短焦点プロジェクター、「IPSiO PJ WX4100」シリーズである。

リコーといえば複写機である。その複写機のリコーがなぜこうしたプロジェクターを手がけたのか。

横浜市都筑区にあるリコー中央研究所。藤田和弘氏は研究所内にあるデバイスモジュール技術開発センターに勤務する主幹研究員である。入社以来、光学系の研究開発に従事してきた。

2003年にふと新たな開発のアイデアを思いつく。本人が話す。「プロジェクターを使う機会が多かったのですが、投写面となる壁から距離が必要なので、部屋の真ん中にテーブルを置き、その上に載せなければなりませんでした。面倒ですし、無駄なスペースが生まれます。しかもファンがうるさいし、熱風も出す。おまけに、話者はまぶしいですし、前を横切ると影が映ります。そうなってしまうのは、プロジェクターの焦点距離が長いからです。そこで、レンズの前にミラーをつけ光線を折り返して距離を短くすれば、面倒な点がすべて解決するのではないか、と考えたのです」

実はプロジェクター事業はリコーとまったく無縁の存在というわけではなかった。リコー光学という子会社を傘下に持ち、そこがプロジェクターの核となる光学エンジンを製造、各プロジェクターメーカーに供給し相当なシェアを獲得していた。藤田氏は、この時点では、オリジナルのプロジェクター事業に乗り出すことは考えていなかった。リコー光学の「尖った技術」のひとつにでもなればいい、という気持ちだった。

早速、上司にアイデアを話し、研究テーマとして取り組む許可を得た。同じ光学でも設計が絡んでくるから素人同然だった。同僚と2人で見よう見まねで始めた。

2年ほど試行錯誤の時期が続き、2005年のことである。藤田氏を驚かせるニュースが飛び込んできた。何とA社が同じようなコンセプトの超短焦点プロジェクターを発売したのだ。ただ、その製品は大型の横置き型で、壁との間に必要な距離も多少長かった。「自分と同じことを考えた人間が他社にもいる!先を超されたという悔しさより、自分たちと同じようなコンセプトが世の中に認められ、マーケットになる可能性を感じて、逆に嬉しかったですね」(藤田氏)

リコーだからやるべきだ 技術内覧会で社長に直談判

当時、藤田氏が悪戦苦闘していたのが製品の小型化だった。焦点距離を短くするには、光を内部で折り返す必要がある。そのために必要なのがミラーだったが、大きさがA4サイズ以下になかなかならなかったのだ。

研究所には毎年1回、オープンハウスと名づけた技術の内覧会がある。社内、特に経営陣に、明日の事業の“種”をお披露目する研究所の恒例行事だ。藤田氏も積極的に参加した。最初は短焦点投写の原理を図解したポスター展示からだった。

2006年には、初めて投写ができるプロトタイプを展示した。他社製のプロジェクターのレンズ部分を取り外し、自分たちで開発したレンズを取り付けたものだった。画像品質は商品レベルには至っていなかったが、モノがあるとないとでは説得力がまったく違う。

2007年に高精細対応のプロトタイプを出品する。前年よりさらに進化していた。当時の社長、近藤史朗氏が立ち止まり、俄然興味を示した。当時、近藤社長は新規事業の芽がないか、いつも気にかけていた。

社長を前に藤田氏はこう言った。「リコーの根幹は複写機事業ですが、紙に印刷するという文化が今後も存続する保証はありません。最も脅威なのはプロジェクターが普及して紙が使われなくなることです。そう考えると、リコーにとってプロジェクター事業はぜひとも取り組むべき事業だと思います。しかも、プロジェクターで写した画像を紙に印刷させることができれば、代理店を筆頭としたバリュー・チェーン含め、今までの強みが全部生かすことができます。この短焦点プロジェクターは他社が手がけていない斬新なもので、新たな市場を作るポテンシャルが大いにあります」と。

新規事業立ち上げ人の登場 今さらプロジェクター?

藤田氏の発言がきっかけとなり、プロジェクター事業への進出を本格検討し始めることとなった。2008年のことである。事業化を検討する責任者に選ばれたのが花井厚氏であった。

花井氏はリコーにおける「新規事業立ち上げ人」とでも言うべき人物だ。コピーサービス事業、ネット上の個人向け写真保管サービス、顧客向けウェブオーダーシステムなど、新しく立ち上げた事業やサービスは十指に余るほど。ただ、成功の確率は非常に低いことを身に沁みて知っていただけに、社長じきじきの命令でも、素直に「はい」とは言えなかった。内示を伝えた上司に「プロジェクターなんてコモディティー化して完全に出来上がっている市場でしょう。ライバルも沢山いる。リコーが勝てる可能性は非常に低いと思います。できれはやりたくありません」と告げたくらいだ。

その言葉を聞いた上司は「社長に直談判してこい」。花井氏は早速、近藤氏に会いに行く。このあたり、非常にオープンな風土なのだ。

花井氏は向き合うなり、臆せずこう言った。「これからはモノではなくコト、つまりサービスの時代だと散々おっしゃってきたのに、いまさらプロジェクターですか」

近藤社長はこう返した。「花井君、お客様がコピーしてずっと紙を使ってくれる保証はどこにもない。スマホ、タブレット、スクリーン、紙以外で情報を読み取る手段がどんどん増えているから、リコーもそういう流れに対応していかなければならない。しかも、うちはプロジェクターとまったく無縁でもない。プロジェクターのエンジンを供給しているリコー光学があるし、何しろ中央研究所で取り組んでいるテーマが面白くてものになりそうなんだ。そうした周辺事情含め、まずはちょっと調べて欲しい」

この案件はイノベーション・ファシリテーション・ボード(IFB)という仕組みに載せられることになった。社長および財務、技術、情報、経営企画それぞれの最高責任者、それに人事本部長の6人が事業プランをレビューする。4つのステージをクリアできると、事業化が決定する仕組みだ。「全役員がレビューに参加すると、重箱の隅をつつくような議論となり、イノベーションの種が死んでしまうわけです。それを防ぐために、レビュアーは6人に絞っています。しかも一つひとつのプランを約5ヶ月という短期間で検討します」(花井氏)。

大画面投写が可能だが軽量 不可能な二律背反をみごと解決

こうして花井氏が事業化の検討に頭を悩ませている一方、中央研究所では藤田氏を中心に技術開発陣が奮闘していた。

大画面を写し出せるようにするには、プロジェクターと投写面の距離を広げなければならない。その距離を広げず、逆に縮めながら、プロジェクター本体をいかに軽量化、コンパクト化するか。最大の技術的課題はこの二律背反をいかに克服するかにあった。

焦点距離を縮めながら、大きな投写サイズを確保するには光線自体を広げる必要がある。 その際に使われるのが凸面ミラーだが、光線が広がる途中に配置しなければならない。これではミラーが大きくなってしまう。そこで藤田氏が考えたのが凹面ミラーを使うことだった。そうすると、レンズを中心とした光学系部品が小さくて済む。常識にとらわれない逆転の発想だった。

さらにウルトラCがあった。超短焦点プロジェクターは光線を大きく広げるため、画像の歪みが生じたり、解像度が落ちてしまったりするのが避けられない。これを改善するには回転対称な非球面ミラーを用い、画像を補正し画質の劣化を防ぐのがこれまでのやり方だった。でもそのやり方だと、ミラー自体が大きくならざるを得ず、製品のコンパクト化、軽量化が実現しない。

それをブレークさせたのが凹面ミラーを単なる非球面ではなく、回転非対称な非球面、いわゆる自由曲面ミラーにする、これまた逆転の発想だった。しかも、それを量産できる技術までリコーはもっていた。金型加工技術と高精度プラスチック成型技術である。

みんなの重いが強ければ それを実現する追い風も吹く

従来のリコーだったら、そうした機敏な動きはできなかったかもしれない。ウルトラCである自由曲面ミラーを考案した光学研究者をプロジェクターの開発陣に加えていたのが、2007年、藤田氏が所属するデバイスモジュール技術開発センターのセンター長になった大谷渉氏であった。

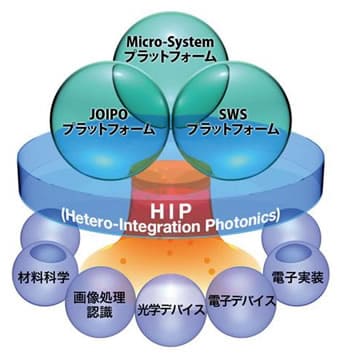

その大谷氏はセンター長就任とともに新しい技術コンセプトを打ち出した。リコーが誇る要素技術、つまり光学、画像処理、電子デバイス・実装、材料化学を個別で扱うのではなく、市場性や技術動向を勘案し、それぞれを融合させた3つの技術基盤(プラットフォーム)に整理したのである。その名を【HIP(Hetero-Integration Photonics)】という。超短焦点プロジェクターもまさに「ヘテロ(異なる)」の領域の開発者が結びつかなければ実現できなかった製品だった。

こうしたブレークスルーもあって、花井氏が責任者となったプロジェクター事業はIFBのステージをどんどんクリアした。市場性、競合に比べた強み・弱み、特許の数と質・・・・・・調べることは山ほどあった。製品設計も同時並行で動いた。モックは山ほど作った。デザインは横型だったのがいつしか縦型になり、さらにコンパクトになった。近藤社長からは「持ちやすいよう、取っ手をつけたら」という意見も出たが、花井氏が「重くなるから」と却下する場面もあった。

そのうち、思わぬ追い風が吹いた。2009年、B社がプロジェクター事業からの撤退を発表。花井氏が責任者に会いに行き交渉したところ、生産設備や仕掛かり品、製品の設計図、特許利用権の売却を快くOKしてくれたのだ。金額自体も手ごろだった。しかもB社の製品の光学エンジンはリコー光学が供給していた。こんなうまい話に乗らない話はない。「実はそれ以前に全プロジェクターメーカーに、OEM供給を申し出ていたんです。最初は相手先の図面とブランドで作るOEM、同じく相手先ブランドで作るんですが、設計から製造までこちら手がけるODMに移行し、徐々に力をつけてから、最後に内作、というプロセスを考えていたのですが、それが必要なくなった。これで一気に事業化が決定したのです」(花井氏)

このイプシオシリーズ、超短焦点プロジェクター市場でシャア2割と着々と地歩を固めつつある。

強固な複写機事業を基盤としているため、時に「一本足」と揶揄されることもあるリコー。少なくともこの事業の誕生でもう一本、足が増えた。しかも意図して誕生させることができたのだ。その型を組織に根付かせることができたなら、三本目、四本目が続々生まれてくるかもしれない。

こんなものがあったらいいな、という技術者の夢。それを受け止めて、必要な人や場を用意した上司。夢に共感し、明日のマーケットをにらみながら、事業化の検討を決断した経営トップ。そのトップの思いを自分の思いとし、ビジネスストーリーを描いた事業家ミドル。彼らの思いの連鎖がこの小さなプロジェクターを生んだ。B社の件も偶然とはいえ、そうした思いが引き寄せたものだろう。そうやって、思いが連鎖していく組織をどう作るか。多くの企業はそこが問われているのである。

総括

リコーのイノベーションストーリー、いかがでしたか。

いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で話を振り返ってみたいと思います(図表01)。

図表01 本事例における仮説モデルの該当要素

知の交流、プロセスマネジメント、明快な技術コンセプト…

徹底したイノベーション戦略の推進

今回のイノベーションのポイントは、リコーの戦略にあるといえるでしょう。2氏に超短焦点プロジェクターの開発を語っていただきましたが、要所要所でのポイントとなる出来事を挙げてみます。

研究所の恒例行事であり技術の内覧会として位置づけられているオープンハウスは、知の交流の場として重要な存在意義をもちます。ここには、藤田氏のような技術者や、マーケットとの接点を司る営業のみならず、経営陣も参加しています。リコーのような大手企業になると、経営陣は儀式的にこの手の活動に加わることが散見されますが、リコーでは違いました。社長が藤田氏の話をごく謙虚に聞き、事業化のきっかけになったのです。イノベーションにifは禁物ですが、このオープンハウスでの知の交流がなければ、事業化に向けた花井氏のアサインも、本格的な開発に向けた組織・体制づくりも成されなかったでしょう。もし近藤社長が藤田氏のプロトタイプを見逃していたら、この新しいコンセプトの商品は産まれていなかったに違いありません。この知の交流は、何が何でもものにしてやる、という藤田氏の執念と、一本足打法からの脱却を模索していた近藤社長の情念の交錯の場だったのかもしれません。

その後、この案件が事業化の道を突き進むことになりますが、そこで機能する仕組みがIFB(イノベーション・ファシリテーション・ボード)というものです。これはリコーが誇るイノベーション創出のプロセスマネジメントといってもいいでしょう。事業化を進めるためには人・モノ・カネといった資源動員を図る必要があります。オーナーの企業なら、オーナーの決断ひとつで物事が進む可能性が極めて高いですが、リコーのような上場企業では経営の意思決定が非常に複雑です。取締役や執行役員は機能分化をして、その人数は数十名に及ぶことも多いです。そして各々の利益が相反することも珍しくありません。全員の合意形成をすることは極めて困難です。一方、リコーのIFBは6名で構成され、事業化に向けたステージも4つと非常にシンプルです。5カ月という検討期間の短さも特筆に価します。イノベーションが組織の中で検討されると、「これは他社がやっているのか?他社がやってないならやめよう」、「数字の根拠をだせ」、「そもそもこれは儲かるのか?」等といったネガティブワードが頻出するようになりますが、IFBではそのような発言は殆どないと聞きます。このような明確なプロセスマネジメントもイノベーション戦略のポイントでしょう。

また、イノベーション推進のための明快な技術コンセプトも、見逃せない重要な戦略ということができます。考えたのは初代デバイスモジュール技術開発センターの大谷氏であり、彼の提唱した【HIP(Hetero-Integration Photonics)】の存在なしではこの商品は産まれなかったに違いありません(図表02参照)。それはリコーの誇る要素技術を非常にシンプルに表わしたものであり、正にリコーのレゾンデートルと言えるものです。『自社の強み伝いではイノベーションは生まれない。むしろ強みがイノベーションの阻害要因になる』。これは、イノベーションのジレンマとして有名ですが、主に非連続のイノベーションに適用されるものです。今回のような『やや連続した』イノベーションでは、自社の強みや技術、資源や知識を活かさない手はありません。そのためにも、錦の御旗ともいうべき技術コンセプトは大きな意味を持つといえるでしょう。

図表02 リコーの技術コンセプト 【HIP(Hetero-Integration Photonics)】

出所:株式会社リコー『快適な社会インフラづくりを目指すリコーの新世代マシンビジョン』(2012)

【R&Dマーケティング】という新しい考え方

リコーのイノベーション戦略の具体例を幾つか見てきましたが、ここで第三のイノベーターに登場頂きましょう。研究開発本部、デバイスモジュール技術開発センターの現所長である中村孝一郎氏です。インタビューの中で中村氏は、「我々のセンターに特有の活動として、開発者自身がマーケティングをやるということが挙げられます」と述べています。更には、「開発リーダーの仕事はマーケティングの推進と決めています。開発リーダーですが、マーケティングがメインミッションなんです」とまで言及しているのです。これは一体どういうことでしょう。

中村氏の主張はこうです。マーケティングとは顧客を創ること、即ち市場をつくること。これは企業の目的であり、事業活動の根底といってもいいでしょう。顧客を創り、市場をつくることを実現する手段として、営業も、量産も、そして研究開発も存在します。つまり研究開発は、マーケティングのための一手段であり、目的ではないと。

その概念を表わす言葉が【R&Dマーケティング】です。初代デバイスモジュール技術開発センター長である大谷氏が提唱した概念を、中村氏が推進しています。同センターに所属している100余名の研究者は、日夜、社内実践や社外ヒアリングをし、技術プラットフォームを基盤にしながら、あれできるか、これできるか、ちゃんと儲かるか、といった侃々諤々の議論と試作とテストマーケティングを繰返しています。このプロジェクターも、社内は言うに及ばず、極端な使用者を想定して幼稚園にまで持ち込み、使用実験を繰返したのです。

中村氏は言います。「新しい価値の創出が究極の目標です。そのために、3つやると決めているんです。インベンション、マーケティング、コマーシャライゼーションです。R&Dマーケティングとは、研究者がコマーシャライゼーションのある程度のところまで入り込んでいくことだと思っています。そして一番必要にして見過ごされているのがマーケティングです」

R&Dは正に研究開発。研究も開発も、よく考えるとそれ自体は目的ではありません。単なる手段でしょう。しかし、研究開発を聖域としている企業は多いものです。基礎研究領域になると尚更です。そして、マーケティングは顧客の創造。これは企業の目的です。一見すると相性が合わない2つの概念をリコーは繋げて考えました。手段としてのR&Dを活かし切って顧客の創造に繋げていきます。リコーの推進する【R&Dマーケティング】とは、徹底した顧客価値に対する拘りを軸にした、メーカーとしてのイノベーション創出装置といっても過言ではありません。

信頼で繋がる

開かれた共同体

技術者の夢、承認する上司、事業化の推進、決断する経営者。リコーに於ける超短焦点プロジェクターのイノベーションストーリーは、紆余曲折はありましたが、非常にダイナミックなものでした。そして、その各々の領域に於ける当事者の思いの連鎖が、正にイノベーションの成功要因だったことは確かです。

そこには、『開かれた共同体』が明らかに存在しています。社内はいうに及ばず、顧客を始めとする社外や、最終的には競合企業をも巻き込んで、『開かれた共同体』が新しい価値の創造にまい進しています。そこにあるのが信頼です。イノベーションは人の営みですが、リコーでは、人と人とが強い信頼関係で結ばれています。その根底には、青臭い志があり、顧客価値への拘りがあり、儲けたい野心があるのでしょう。組織の中でのイノベーション創出の要諦は、イノベーション創出に携わるチームの信頼なのかもしれません。

【インタビュー・文:井上功 /文(事例):荻野進介】

PROFILE

藤田和弘氏 主幹研究員

研究開発本部 デバイスモジュール(DM)技術開発センター

プラットフォーム技術開発室 光学開発グループ所属

1985年大阪大学卒業後 株式会社リコー入社 以来中央研究所にて現在まで一貫して光学系技術開発設計業務に従事している。2000年ごろからプロジェクタ作像光学系の開発に携わり、2003年に薄型投射光学系の開発キーマンとしてリーダーシップを発揮、今回の短焦点薄型プロジェクターではテーマリーダーとして新商品を世に送り出した。

藤田氏の発想・提案・実行力がなければ、今回の短焦点投影薄型プロジェクタは生まれなかったといっても過言ではなく、リコーの新しい収益になりうる事業の柱に期待されている。

花井厚氏 シニアマネージャー

NA事業部 ヴィジュアルコミュニケーション(VC)事業センター 所長

1986年成城大学卒業後 株式会社リコー入社 販売部門(大手販売事業担当)でユーザー視点での事業開発の重要性について十分な経験をつんだ後、2000年にはネットワークを活用した新規事業である「NetRICOH」を立ち上げた。その独自の人的ネットワークの広さと興味があることに対しては物怖じしない姿勢およびマーケティング分析能力をともなった実行力を買われ、数多くの新規事業立ち上げプロジェクトに参画している。

2008年からプロジェクションシステムの事業の責任者に迎えられ、短焦点プロジェクタの事業化の成功で、現在更に新しい事業展開にも携わっており、「最も研究開発者が話を聞きたいと関心を集めるTOP人材」の一人である。

中村孝一郎氏 シニアマネージャー

研究開発本部 デバイスモジュール(DM)技術開発センター 所長

東北大学大学院博士課程終了後、電気通信研究所助手、スタンフォード大学客員研究員、Lightbit Corporation(シリコンバレーのベンチャー)、NTTフォトニクス研究所を経て、2008年5月に株式会社リコーに入社。HIP(Hetero-Integration Photonics)戦略を打ち出した大谷渉所長のもとで、副所長職として光学系をベースとした技術基盤のプラットフォーム化に注力し、株式会社リコーでの研究開発しか知らない研究者に対して、『本来新規事業創出に必要なR&D活動とはどのような視点で進めるべきか』を短期間で叩き込んだ人物である。2013年4月からは所長に就任し、研究開発本部の中で、最もスピードと品質が求められる部門の責任者として新規事業の具現化に辣腕を振るっている。

執筆者

サービス統括部

HRDサービス共創部

Jammin’チーム

マスター

井上 功

1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。

2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。

2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての