インタビュー

イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- 公開日:2014/04/23

- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。

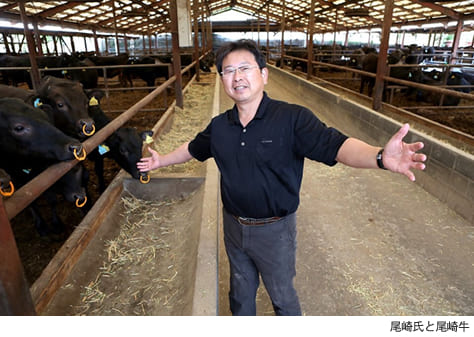

第16回は、食肉の世界でイノベーションを起こしている尾崎宗春氏にご登場いただきます。尾崎氏が実現しているのは高品質の牛肉づくりです。美味しい牛肉をつくっている農家や個人は尾崎氏以外にも数多くいるでしょう。その中で、尾崎氏の方法はとても独創的かつ合理的です。そして、牛肉の生産から消費に至るまでの流れが循環型でもあります。このようなビジネスを一から創りあげた尾崎氏の話には無駄がなく、繋がって、まるで壮大なシンフォニーを聴いているような気持ちになりました。インタビュー時間は4時間を超えましたが、まったく飽きることがありませんでした。

こう書いても分りにくいと思います。さっそく、尾崎氏に語っていただきましょう。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

- 目次

- ブランドは個人名につくもの。牛だって…

- 人間が食べない廃棄物で世界最高峰の牛肉を作る

- 相手を知らなければ相手は倒せない

- 牛をむやみに太らせるのはおかしい

- 農林水産大臣賞の肉牛部門でグランドチャンピオン

- 自分が作った牛を毎日食べ市場調査する

- 総括

ブランドは個人名につくもの。牛だって…

尾崎牛。どこかの県の尾崎地方で肥育された牛、ではない。宮崎市内に牧場をもつ尾崎宗春氏が育てる牛であり、日本一の美食地帯、東京銀座の高級飲食店で、今や松坂牛を上回るほどの人気を誇る黒毛和牛のブランド名である。日本はもろろん、世界でも個人名が冠された牛はこの尾崎牛だけだろう。

食べてみると実際、うまい。柔らかく、噛むとじんわりと肉汁がしみ出る。赤身と脂身のバランスが絶品で、しかも脂身にくせがなく、舌の上ですっと消えていく感じだ。

なぜ尾崎牛なのか。

尾崎氏が話す。「同じ地域で肥育された牛でも、餌や水、育て方によって、当然、味が異なります。それでなぜ何々牛といって重宝されるのでしょうか。そちらのほうが不思議です。グッチしかり、フェンディしかり、そもそもブランドは個人につくもの。私が生産する牛は、私独自のやり方で肥育していますから、味も品質も他とまったく異なります。しかも一定。価格もそれほど変動しない。それができるのは餌や水を変えず、育て方も一緒だから。だから尾崎牛を名乗れるんです」

人間が食べない廃棄物で世界最高峰の牛肉を作る

尾崎氏の牧場は宮崎市の中心部から車で30分ほど行った、なだらかな丘陵部にある。父親が始めた肉牛飼育を引き継ぎ、120頭での経営を始めたのが1984年のことだった。

現在、5ヘクタールの敷地に1200頭の牛が飼われている。牛に近寄ると、人を警戒するそぶりもなく、鼻を突き出してくる。周囲には牛舎特有の鼻をつく匂いもない。余分なストレスを与えないよう、それぞれ食事後の朝寝、昼寝が必須という。日本の肉牛は生後28カ月前後で出荷される場合が一般的だが、尾崎牛は32カ月近くかけている。肉がそれだけ熟成するのだ。

尾崎牛肥育の最大の特徴はその餌にある。4割がビール酵母を振りかけたビールの搾りかす、3割が大豆や小麦となどの穀物の皮の部分、残り3割がトウモロコシや大麦、大豆といった人間の食べる穀物、計13種類を朝夕、2時間かけて牧場内で調合して作り上げている。それらには防腐剤、抗生物質、保存料などが一切含まれていない。「人間が食べないような捨てるものを使って、世界最高峰の牛肉をつくるというのが僕のやり方の面白いところ」と尾崎氏はいう。

なかでもユニークなのがビールの搾りかすを使う点だ。

牛は草食動物である。体重が500キロにもなる体がなぜ草を食べるだけで維持できるのか。その要因は微生物にある。

牛には4つの胃があるが、そのうち第1胃(ルーメン)が最大の胃で、そこには膨大な微生物が棲息している。それらの微生物が草の主成分であるセルロースを分解しエネルギー源に変えているのだ。しかもルーメン微生物は成長するとタンパク質となり、それを牛は最後、4番目の胃で分解し腸で吸収する。だから、肉などのタンパク質を直接摂取しなくても、筋肉質の大きな体に成長できるのだ

「結局、餌となる牧草、つまり繊維質の質がよい牛を育てるための最大の決め手なんです。さらに、トウモロコシなどの穀物を与えると、よい脂身ができあがる。ただ、牛1頭、牧草だけで育てるとなると600坪の土地が必要です。それをやったら、日本の農地で他の作物をつくれなくなってしまう。そこで着目したのがビールの絞りかすだったんです」

相手を知らなければ相手は倒せない

なぜそんな着想ができたのか。1982年から2年間、アメリカで働き、学んだことが大きい。農林水産省がスポンサーとなっている派米農業研修制度を利用した。1年半、牧場で仕事をすると毎月20万円が支給。そのうち3万円を食費その他に使い、17万円を貯金する。1年半で300万円になるので、それを学費にして、現地の大学で半年間、英語、最先端の栄養学や遺伝学、繁殖生理学を学んだのだ。

何より勉強になったのが牧場での仕事だった。1万7000頭もの牛がいる広大な牧場。それを6人で管理した。1人頭2500頭の計算である。「睡眠時間が毎日2時間というハードワークでした。夏は摂氏40度、冬はマイナス30度になる砂漠地帯にあり、餌やりから牛舎の掃除、病気の手当、それこそ何でもやりました。仔牛を狙ってくるコヨーテを打ち殺すために、マグナム拳銃やライフルを持ちながら、馬に乗ることもありました」

アメリカに渡ったのは最先端の畜産技術を学ぶためだったが、その裏に大きな目的があった。「将来、牛肉の輸入が自由化された場合、最大のライバルがアメリカだと思っていたのです。和牛は穀物で育てる牛です。だからジューシーな肉になる。アメリカも同じで、トウモロコシなどの穀物で牛を育てているんです。オーストラリアも牛は多いんですが、穀物が不足しているので、草で育てている。日本の牛とは違う。つまり日本のライバルはアメリカなんです。相手を知らなかったら勝負できない。だったら実際に現地に行き、その場で働いてみて、敵情を探ろうと思ったのです」

幸運なことに、尾崎氏が働いた牧場では日本向けの牛を育てていた。偶然だが、ライバルの本丸に入ることができたのだ。

「結論からいうと、アメリカの現場を見て、逆に自信を深めました。和牛肉とはほど遠い品質の肉しか生産していなかった。私は早速、父親に電話しました。今いるホルスタイン牛を売り払って、和牛に変えたほうがいい。いい肉作ればアメリカに絶対勝てる、と」

牛をむやみに太らせるのはおかしい

大学で学んだことも大きかった。それも、反面教師として、だった。「彼らがポイントとしているのはいかに早く太らせるか、なんです」

太らせるには餌を変えればいい。穀物や、屠殺された牛の骨で作った肉骨粉や、血液を固めた飼料添加剤をやると早く太る。肉骨粉は狂牛病の原因にもなるわけだが、廃棄物の利用という面では評価できる。納得できないこともない。

尾崎氏が首をかしげざるを得なかったのが女性ホルモンの一種、エストロジェンを投与することだった。耳の後ろに凝縮したチップを押し込むのだ。「それをやると、自分が食べた脂を体内に蓄積しやすくなりますから、牛は確かにものすごく早く太る。屠畜する前に1カ月休薬するから、食用となる肉にはホルモンは残っておらず、心配ない、というのが彼らの主張ですが、本当にそうでしょうか。そういう肉を長年食べ続けた場合、人体にどんな影響があるかもわかっていない。しかも彼らがずるいのは、そうやってホルモン投与で育てた牛はアジアに売っているんです。自分たちはホルモンを使わないオージービーフを食べている」

「そうやり方で牛を育てるのはおかしい、俺は違うやり方でやるぞ」。日本に向かう帰りの飛行機で思いを新たにする尾崎氏がいた。

帰国後、父親から牛を譲り受け、独自の肥育法の開発に乗り出す。目標は、自分が毎日食べられるおいしい牛肉の生産、だった。

農林水産大臣賞の肉牛部門でグランドチャンピオン

餌の内容、肥育期間、牛舎の密度、日々の過ごさせ方……あらゆる面で、試行錯誤が繰り返された。先達はいなかったから、自分でできるまでやるしかなかった。

折悪しく、機械に足を挟まれ、片足切断というトラブルにも見舞われるが、尾崎氏はめげなかった。牛と同じくらいのめり込んでいたテニスのインストラクターという副業仕事ができなくなり、牛の生産に専念。義足だから、ゆっくりしか歩けない。その速度で牛を見てまわり、餌をやり、観察していくうちに、肉の品質がみるみると向上。通常、15%くらいしか生産できないという最高級A5ランクの牛が7割も生産できるようになっていた。

1997年、肥育した牛が農林水産大臣賞の肉牛部門でグランドチャンピオンに輝く。尾崎氏は日本一の牛飼いになったのである。

それからさらに工夫が続き、理想的な餌の配合にとうとう辿り着く。明治6年創業という京都の老舗すき焼き店の店主から「日本で一番おいしい牛肉」と太鼓判を押されたのをきっかけに「尾崎牛」を名乗る。2000年のことだった。

自分が作った牛を毎日食べ市場調査する

尾崎牛は毎月30頭ほどが出荷される。食すには、ネットで注文するか、食べさせてくれる飲食店に行くしかない。農協を通さず、多くは尾崎牛を心底惚れ込んでいるシェフのいる飲食店に直接卸している。そう、肉の生産という面だけではなく、その流通という面でも、尾崎牛はイノベーションを起こしている。

その評判は海外にもおよび、ニューヨーク、シンガポール、香港に尾崎牛を扱う店がある。これからのターゲットはヨーロッパだ。「世界のどの国でも作れない、日本が誇る輸出品の代表格といえば、自動車ですが、私は尾崎牛もその1つになり得ると思っています。TPPなんてまったく怖くありません」

宮崎市周辺にはいつでも尾崎牛が食べられる店が7軒ある。焼肉屋、もつ鍋屋、ステーキ屋、フレンチ、イタリアン、日本料理店とバラエティに富む。一頭の牛から出る部位がきれいにさばけるよう、業態を選んだという。なぜ7軒かというと、1週間は7日あるから。そう、尾崎氏は毎夜欠かさずどれかに通っているのだ。「なぜ通うかというと、尾崎牛に惚れ込んで使ってくれている私の同志への感謝の気持ちもありますが、それよりも大切なのがマーケティングです。どんな人が、尾崎牛のどんな料理を食べているか。何をぺろりと平らげ、何を残すか。肉と合わせてどんなお酒を飲んでいるのか。10数年前、霜降り全盛の時代がありました。でも私はこうした現場をよく見ていましたから、赤身の時代が来ることを予測できました。女性がワインに合わせて赤身をよく食べるようになっていた。それで尾崎牛でも赤身も生産することにしたのです」

尾崎氏は取材中、「フォー・ザ・カスタマー」という言葉を何度も使った。牛農家がこの言葉を使うなんて最初は意外だったが、話を聞いていくうち、腑に落ちた。「大事なお金を出して尾崎牛を食べてくれるお客さんのために全力を尽くす、という意味です。そのためには私が育てた大事な牛をバトンタッチできる腕利きの料理人を探さなければならない。その料理人とチームを組み、仕事を頑張って得たお金で尾崎牛を食べにきてくれたお客さんを笑顔にする。それが私のミッションです」

総括

尾崎氏のイノベーション創出ストーリー、いかがでしたか。

いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で話を振り返ってみたいと思います(図表01参照)。今回注目する領域は、モデルに示されている領域全てです。それはどういうことか。尾崎氏は牛肉の肥育の分野でイノベーションのエコシステムを構築しているのです。では、ひとつひとつ振り返っていきましょう。

図表01 イノベーション研究モデル

ひとりのカスタマーとしての自分が立脚点

尾崎氏の事業をイノベーションの観点で総括するうえで、研究モデルの上流部分は非常に重要な意味をもつといえます。牛肉の輸入自由化という時代の大きな流れを察知した尾崎氏は、ライバルの懐深く入り込み、徹底した学習を重ねます。モデルでの『組織外の情報・知識』の領域に自ら身をおき、そこで起きていることを身体知として取り込んでいくのです。広大な牧場での厳しい実務経験、そして大学での最先端の栄養学、遺伝学、繁殖生理学の獲得。それらを学ぶことで、「自分はもっとよいやり方でやる」、「日本ではもっと美味しい牛肉をつくることができる」という『思いつき』、即ち、概念上の新結合を成し遂げるのです。

そこにあるのは、自分が美味しい牛肉を毎日食べたい、という根源的欲求です。尾崎氏は自らが究極のカスタマーなのです。自分が食べて安全で安心で、なにより美味しい牛肉とは何か? それは輸入自由化を機に膨大な量で押し寄せてくるアメリカ産の牛肉とは間違いなく異なる。女性ホルモンを強制的に投与して、短期間で急速に太らせた肉とは違う。そんな怪しいものはつくれない。自分なら全く違うやり方で、自分が真っ先に食べたい牛肉をつくる、そう確信していったのです。

トライアンドエラーを繰り返し

徹底的に磨く

本当に美味しい和牛とは何か? 一体どうすれば育てることができるのか? 尾崎氏の興味関心は、そのことだけに収斂されていきます。不慮の事故による片足切断によりテニスのインストラクターが出来なくなったことが、尾崎氏を更にかきたてていきます。「神の啓示だったのかもしれない」と豪快に笑いながら話す尾崎氏ですが、なによりもコートを駆け巡ることが好きだったと話すのを聞くにつけ、そのときのショックは想像を絶するものだったのでしょう。それでもめげない。意に介さず、トライアンドエラーを繰り返す。ゆっくりしか歩けないことを寧ろ武器にしながら、ゆっくりと着実に最高の肥育の方法を獲得していくのです。

13年かかって、ようやく理想の餌に辿り着きます。良質な水や牧草を確保するまでに、牧場の所在地を2回変えています。暑い夏に牛に快適に過ごしてもらうために、牛舎の改造を幾度となく繰り返します。どうすればストレスが感じないかを、じっくり観察し考えて、導き出していきます。これは正に『磨く』の真骨頂といってもいいでしょう。

しかも、今までに誰も成し遂げていないことなので、見本や事例がありません。成功の保障がある訳でもありません。しかし、尾崎氏は粛々と、来る日も来る日も理想の牛肉を求めて試行錯誤を繰り返します。このプロセスは過去のことなので、どんな労苦があったのかは今となっては分りませんが、そのときの尾崎氏には、「自分が毎日食べたい最高の牛肉をつくるんだ」という執念がありました。いや、執念では生ぬるい。情念とでも言うべきエネルギーが宿っていたことでしょう。そして、ついに究極の肥育方法に到達するのです。

牛肉に個人名を冠する

情念から生じた自信がなせる技

理想の牛肉をつくることに成功して、コンクールでもチャンピオンになった尾崎氏は、『事業化』のプロセスでも一味違う行動にでます。肉に自分の名前を冠するのです。正直、尾崎氏を取材するまで、尾崎牛とは冒頭にあるようにどこかの地方の名前かと思っていました。しかし、違った。

ブランドの世界では個人名を冠することは寧ろ当たり前のことです。【ルイ・ヴィトン】【シャネル】【グッチ】【フェラガモ】・・・。思い当たる名称はその殆どが個人の名前です。そこには、無限の連想が生じます。イメージの連鎖です。食品の場合は、究極のトレーサビリティと言っても過言ではないでしょう。なにせ、尾崎氏がつくった牛肉なのですから。そこから逃れることは絶対に出来ない。こんなことは、圧倒的な自信がないと出来ません。ましてや、肉は生ものです。品質に与える影響要素の多さはモノの比ではありません。前述した飼料や牛舎での肥育管理法はもとより、輸送方法や温度・湿度、調理方法など、膨大にあります。にもかかわらず、尾崎氏は個人名をつけるという決断をします。この自信は、正に、情念から生まれてきたものなのでしょう。

市場は変化する

変化を肌で知り、進化を繰り返す

極めて高い品質の牛肉を尾崎牛として市場に供給し始めて以来、尾崎氏が継続して心掛けていることがあります。それは、市場の声を随時聞き続け、変化を肌で知るということです。モデルでは、【事業化】、【イノベーションからの利益】、【資源配分】のプロセスを経て【思いつく】にフィードバックする流れでもあります。

通常の食肉農家では、自分のつくった精肉がどこでどうやって消費されているかが分りません。近年は、○○さんのつくった野菜、といった販売方法が一般化していますし、道の駅に代表される直売システムが生産者と消費者を繋ぐことを加速していますが、尾崎氏は徹底しています。自分の牛が食べられる場面を、時間が許す限り毎日見て、観察しているというのです。しかも、部位毎に異なるジャンルのレストランと契約して、完全に牛を食べ尽くしてもらうということをも狙っているのです。

実際に取材後、尾崎氏は宮崎市内のフレンチレストランに連れていってくれました。我々は追加取材の好機でもあり、経営者としての苦労話などを沢山聞けたのですが、その要所要所で、レストランの店主や他のお客様と軽口を交わしながらも、牛肉の食べられ方を掴んでいました。その眼光は鋭く、要点となることはしっかりメモをしている姿が印象的でした。霜降り肉が全盛のときに、赤身ブームが来ることを予測できたのは、この圧倒的な責任感や当事者意識と自負がなせる業なのかもしれません。

当たり前ですが、市場は、お客様の嗜好は、日々刻々と変化する。その変化を身をもって感じる。そこに、尾崎氏の更なる凄みを感じざるを得ませんでした。

ブランドとは約束

約束を果たすために全力を尽くす

こうして振り返ってみると、尾崎氏はイノベーション研究モデル全体を創りあげているといっても過言ではありません。参照すべき領域は全て、と総括の冒頭で書いたのも、このような理由からです。尾崎氏は、尾崎牛の生産・販売というビジネスを通じて、完全なるイノベーションのエコシステムを構築したのです。

現在、尾崎牛の他に個人名をつけた牛肉はないと聞きました。2000年に尾崎牛を販売し始めて、14年経つにも関わらず・・・。尾崎氏はこう続けました。「やろうと思えば尾崎牛のような個人のブランド牛は出来ます。しかし、未だに他に出てこない。その理由が僕には分りませんが」。その自信に溢れた口調が印象的でした。

ブランドの起源は牛の焼印という説があります。アメリカでは、放牧するときに他の牧場の牛と区別し、自分の牛が確認できるように、焼印(ブランディング)をつけたのです。正に尾崎牛そのものです。尾崎牛は真のブランド牛なのです。そして、ブランドは焼印のマークや意匠などを示すようになり、その後商品やサービスの名称を包含するようになっていったのです。

ブランドは『約束』です。尾崎氏は、自分の名前をつけた牛肉を通じて、『安全で安心、美味しい牛肉を、いつでも一定の品質で提供する』という約束を全力で果たし続けているのです。

【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】

PROFILE

尾崎 宗春(おざき むねはる)氏

1960年生まれ。1980年3月 PL学園高等学校普通科卒業後、同年4月に宮崎県農業試験場肉畜支場に入所。1982年6月派米研修生として渡米。1984年6月帰国、就農。1992年11月法人化し、現在に至る。

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)

- 「我がこと」化がイノベーションの原点

- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス

- 西から吹いてきた医療維新の風

- イノベーション研究 第38回 ファンデリー

- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ

- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」

- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供

- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」

- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ

- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー

- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く

- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社

- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」

- イノベーション研究 第33回 GEN

- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい

- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」

- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル

- イノベーション研究 第31回 リクルート

- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”

- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」

- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品

- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」

- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ

- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド

- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」

- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」

- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法

- イノベーション研究 第26回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)

- イノベーション研究 第25回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)

- イノベーション研究 第24回

- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)

- イノベーション研究 第23回 大阪ガス

- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃

- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ

- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇

- イノベーション研究 第21回 三井物産

- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる

- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車

- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織

- イノベーション研究 第19回 経済産業省

- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進

- イノベーション研究 第18回 AZAPA

- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む

- イノベーション研究 第17回 YKK

- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント

- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎

- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる

- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311

- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎

- イノベーション研究 第13回 アイスタイル

- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント

- イノベーション研究 第12回 ライオン

- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場

- イノベーション研究 第11回 品川女子学院

- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に

- イノベーション研究 第10回 リコー

- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡

- イノベーション研究 第9回 国土交通省

- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?

- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険

- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ

- イノベーション研究 第7回 ローソン

- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか

- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険

- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する

- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険

- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する

- イノベーション研究 第4回 日東電工

- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み

- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修

- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力

- イノベーション研究 第2回 水ing

- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」

- イノベーション研究 第1回 エキュート

- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての