連載・コラム

共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’研究レポート2

「経験からの学び」を豊かにする視点 −2020年度Jammin’参加者プレ/ポストアンケートより

- 公開日:2021/08/16

- 更新日:2024/04/24

価値創造セッション『Jammin’』は、さまざまな企業から派遣される若手リーダーたちがチームを組み、社会の「不」に向き合って新規事業開発プロセスを体験するリーダーシップ開発プログラムだ。 今回、2020年度に実施したJammin’の参加者アンケートを元に、Jammin’での学びの実態を分析・考察した研究レポートを2本続けてお届けする。 第1弾では、「越境の経験と学びを可視化する」と題して、越境の機会としてのJammin’が参加者にどのような学びをもたらしたのかを考察した。 第2弾では、学びの多様性について考える。同じ場に集い、経験を共にするリーダーは、全員が同様の学びを得ながらも、個々に異なる質や深さの学びも得ている。本レポートでは、このような学びの多様性に目を向けると共に、より学びを豊かにするための視点について検討をしたい。

同じ経験をしても、人によって学びは異なる?

同じ経験をしても、人によって学びは異なることを示唆するものに、「経験→振り返り→概念化→実践」からなる「コルブの経験学習サイクル」がある。

経験学習サイクルに基づけば、学びは、

(1)どのような「経験」をするか

(2)経験したことを、どのように「振り返り」するか

(3)振り返りから得たことを、他の場面で利用できるよう、どのように「概念化」するか

(4)概念化したことを、どのような場面で「実践」するか

で異なると考えることができる。よって、たとえ同じ経験をしたとしても、(2)~(4)が異なれば学びは異なったものになると予想される

転じて言えば、「振り返り」「概念化」「実践」の質を高めたり、観点を多様にしたりすることで、セッションに参加するリーダーの学びをより豊かなものにできる可能性があるといえる。

行動・思考スタイルに着目

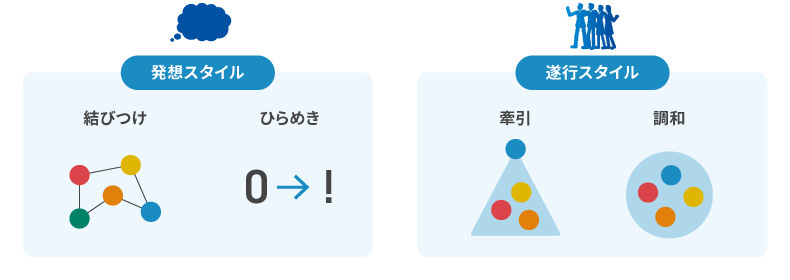

先述の経験学習の仕組みによれば、同じ経験をしたとしても、学びは個人ごとに異なったものになる。個人ごとの学びの違いを生み出す要因は多々あるが、本レポートでは思考・行動スタイルに着目し、学びの個人差を捉えることを試みた。思考・行動スタイルとしては、図表1のように、ものごとを考えるアプローチである「発想」と、チームでものごとを遂行するアプローチである「遂行」に着目した。

<図表1>思考・行動スタイルの分類軸

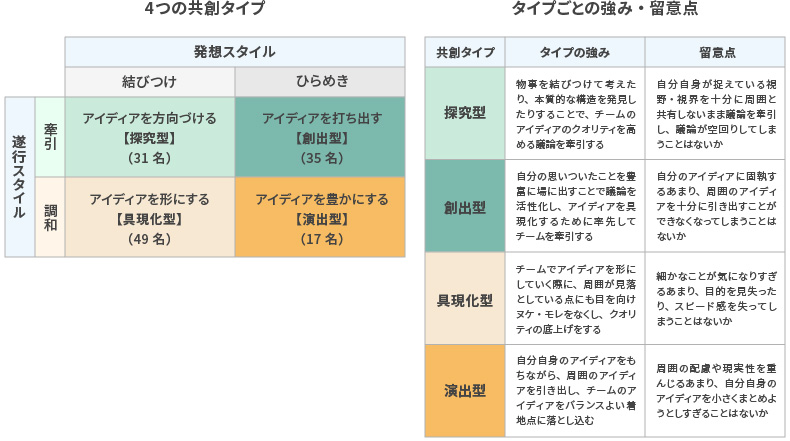

自己回答形式のアンケートに基づき、発想スタイルと遂行スタイルを組み合わせ、今回はJammin’に参加した132名のリーダーを図表2の「4つの共創タイプ」に分類した。

<図表2>4つの共創タイプ

これら4つの共創タイプごとに学びに違いはあるのだろうか。図表3は、4つの共創タイプごとの、学びの自己認知の傾向である。

<図表3>4つの共創タイプごとの学びの自己認知(「大いに伸ばせた」+「伸ばせた」の選択率)

今回参加したプログラムを通じて、次のような能力をどの程度伸ばすことができたと思いますか。(n=132)

※表中の%は、それぞれの項目について、「大いに伸ばせた/伸ばせた/変わらない」の選択肢のうち、「大いに伸ばせた」「伸ばせた」が選択された割合

全体の傾向から見ると、「他者の発言の根底にある考え方や価値観、感情を受け止め、理解する」や「課題解決のためにいろいろな角度から効果的なアイディアを発想する」などの「大いに伸ばせた+伸ばせた」の選択率(以下、肯定回答率)が高く、「的確な判断をし、先を見通して行動を手順化する」などの肯定回答率は低い。

これらは、「チームで事業案を検討するなかで、共創型リーダーシップを開発する」というプログラム特性を反映したものだと考えられるが、いずれの項目についても肯定回答率が6割を超えている。よって、Jammin’に参加したリーダーはさまざまな学びをセッションのなかから得ているといえる。

では、共創タイプごとには、どのような学びの自己認知の特徴があるのだろうか。以下、特徴的な部分について言及する。

(2)【創出型】

「自分の考えで他者を惹きつけ、それらに向けて集団を動かす」の肯定回答率が100%であり、かつ、他のタイプよりも高い傾向が見られた。

(4)【演出型】

「他者の発言の根底にある考え方や価値観、感情を受け止め、理解する」は肯定回答率が100%であった。

(1)【探究型】

探究型のなかでは、「課題解決のためにいろいろな角度から効果的なアイディアを発想する」の肯定回答率が最も高く、「変化に対応して、将来の事業の方向性をさまざまに構想する」がそれに続いた。

(3)【具現化型】

他のタイプと比較して、「的確な判断をし、先を見通して行動を手順化する」の選択率が最も低かった。

サンプル数が限られるため、確たる傾向とは言い切れないが、【探究型】【創出型】【演出型】については、「そのタイプの強みがチームでの事業案検討のプロセスで発揮され、より伸びたと認知されている」という傾向が表れていると解釈し得る。一方、【具現化型】については、「強みだからこそ求めるレベルが高く、今回のプログラムで求められるレベルのなかでは伸びたという認知は限定的だった」と解釈し得る。

多様な学びを得るために必要な周囲の支援

「強みを伸ばす」のは大切なことであり、決して否定されることではない。一方で、タイプによって学びの自己認知の差が出ている点については、「強みでないからこそ、のびしろにできる部分がある」と考えることもできる。

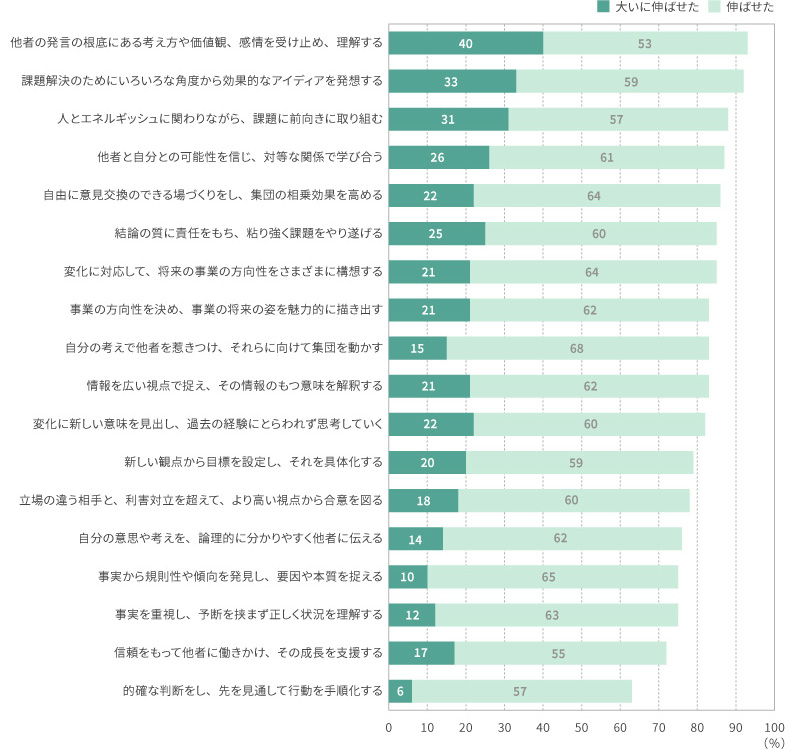

図表4で、学びの自己認知について、「大いに伸ばせた」と「伸ばせた」の内訳を確認すると、「大きく伸ばせた」と比較し「伸ばせた」の選択率が高いことが確認できる。また、「伸ばせた」の選択率と比較して、「大きく伸ばせた」の選択率のばらつきが大きいことも確認できる。「大きく伸ばせた」と感じるリーダーを増やす余地があるという点で、Jammin’の「のびしろ」の存在を示す結果と考えられる。

<図表4>学びの自己認知(「大いに伸ばせた」 「伸ばせた」の内訳)

今回参加したプログラムを通じて、次のような能力をどの程度伸ばすことができたと思いますか。(n=132)

※表中の%は、それぞれの項目について、「大いに伸ばせた/伸ばせた/変わらない」の選択肢のうち、「大いに伸ばせた」「伸ばせた」のそれぞれが選択された割合

多くの人は、多かれ少なかれ自分の思考・行動スタイルに基づき行動し、そこで経験を得て、そこから学びを得ていく。よって、自分の思考・行動スタイルから離れて行動し、学ぶことは、決して簡単ではない。そのためには、周囲の支援が必要である。

Jammin’は、非日常であり、異業種のリーダーと共に学ぶ「越境」プログラムである。よって、リーダーがチームの仲間、コースの仲間、専門家、そしてトレーナーといった多様な人々との交流をさらに意識的・意図的に行うことによって、より学びを深めたり、多様にしたりすることができるのではないかと考えている。

同時に、派遣元企業のオーナー、あるいは上司や同僚との関わりも、リーダーの学びの多様化に貢献できる余地は大きいはずである。

リーダーの学びを深めるためのプログラムの磨き込み、またリーダーとオーナーをつなぐきっかけづくり、そのような場の進化を、引き続き行っていきたい。

■Jammin’研究レポート1 越境の経験と学びを可視化する はこちら

関連記事

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020インタビュー

vol.1 社会課題の生々しさに触れる経験が参加者を変えていく

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’インタビュー

vol.1 もし自分を変えたくないのなら、Jammin’に参加しない方がよいと思う

vol.2 Jammin’に参加して、「経営リーダー」の道を一歩踏み出してみようと決めた

vol.3 1つの企業に勤め続ける方も、Jammin’を通して「外」とつながれる社会にしたい

vol.4 Jammin’参加社員の多くが自らの業務を社会課題とつなげて考えるようになった

vol.5 テーマの枠を超えていく新規事業案がさらに増えたら嬉しい

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020オーナーセッションレポート

vol.1 23社・46名の人事が「人材戦略の進化」について語り合う

vol.2 越境の学びの現場から 「研修が終わってもぜひ関わり続けて」

vol.3 「当たり前」や価値観を揺さぶり、成長と共創の実現を目指す「越境」の取り組み

vol.4 ピープルアナリティクスの専門家が読み解く「共創型リーダーシップ」

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020新価値創造セッションレポート

vol.1 多様な力を結集してリーダーシップ開発と社会課題解決を目指すJammin’2020、スタート

vol.2 仲間たちや専門家と共に不を掘り下げる1日〈新価値創造セッション2回目〉

vol.3 DX時代の「不」はテクノロジー抜きでは解決できない〈テクノロジーセッション〉

vol.4 専門家が事業仮説の甘さを鋭く指摘する1日〈新価値創造セッション3回目〉

vol.5 新たな視点で「本当に成し遂げたいこと」を考える1日〈新価値創造セッション4回目〉

vol.6 社会的意義もニーズもポテンシャルも大きな事業案がグランプリに輝いた〈Jammin’ Award〉

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’オーナーセッションレポート

vol.1 イノベーションとリーダーシップを考える

vol.2 イノベーションと人事の役割を考える

vol.3 続・イノベーションと人事の役割を考える

vol.4 イノベーションにおける人事の役割を共創する

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’セミナーレポート

vol.5 VUCA時代に求められるリーダーとは

■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’ Awardレポート

vol.6 37の切磋琢磨の頂点に輝く新規事業案とは

執筆者

技術開発統括部

研究本部

研究主幹

入江 崇介

2002年HRR入社。アセスメント、トレーニング、組織開発の商品開発・研究に携わり、現在は人事データ活用や、そのための測定・解析技術の研究に従事する。

日本学術会議協力学術研究団体人材育成学会常任理事。一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会上席研究員。昭和女子大学非常勤講師。新たな公務員人事管理に関する勉強会委員。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)