- 公開日:2021/10/25

- 更新日:2024/05/17

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。今回は、新しいプロダクトを次々と打ち出すユーザベースの、カルチャーを軸に「異能」を生かすマネジメント発明に迫る。 株式会社ユーザベース Culture Team think beyond事務局長 村樫祐美氏にお話を伺った。

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

今回のテーマ「組織文化のマネジメント」

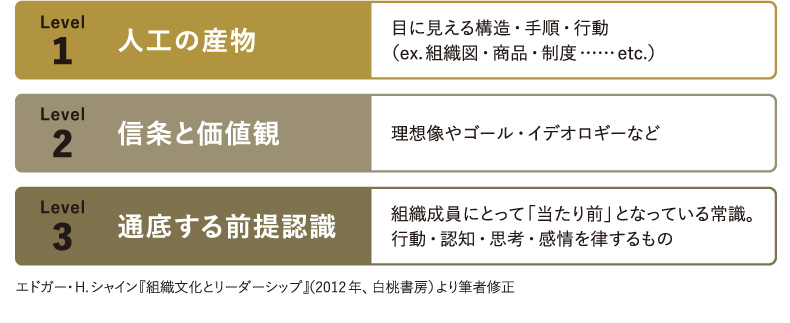

エドガー・H. シャイン氏は、著書『組織文化とリーダーシップ』(白桃書房、2012年)のなかで、組織文化とは「グループが外部への適応、さらに内部の統合化の問題に取り組む過程で、グループによって学習された、共有される基本的な前提認識のパターン」であり、新しいメンバーが同様の問題を認識・思考する際に「適切な方法として教えられるもの」と定義しています。文化には3つのレベルがあり、適切な対応を行う上ではLevel1だけでなく、Level2、3をも理解する必要があるといいます(図表1)。

<図表1>組織文化の3つのレベル

シャインによれば、文化を生み出す源には、(1)創設者の信条・前提認識、(2)組織の成長と共に行われる組織メンバーの学習、(3)新しい組織メンバーのもたらす信条・前提認識があるものの、文化を創造する段階においては(1)が最も重要となります。創設者によって生み出された文化は、組織構造・制度などによって具現化・明文化される(図表1:Level1)ことで組織内に浸透していきますが、組織メンバーは、その背景にある信条・価値観、通底する前提認識(同:Level2、3)も含めて、理解・共感し体現することが理想です。またシャインは、組織のリーダーは、その時々の環境変化や組織の成熟に合わせ、組織文化の創造・浸透・再構築をマネジメントすべきとも主張します。しかし、いずれも簡単なことではありません。そこで今回は、ユーザベースで文化のマネジメントを担当するカルチャーチームに、組織文化のマネジメント事例を学びます。

荒井:御社の「カルチャーチーム」という強い意志を感じるチームの存在を知り、お話を聞いてみたいと思いました。チームリーダーの村樫さんは、ユーザベースの黎明期にご入社されたのですね。

村樫:現在弊社は経済情報プラットフォーム「SPEEDA」をはじめ、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」、B2Bマーケティングプラットフォーム「FORCAS」など複数のプロダクトを国内外で展開しています。入社当時は「SPEEDA」のみで、本当に売れるかどうか分からない状態でしたが、サービスの価値を信じてやまない創業者3名がいたんです。採用面接のときに、取り繕うことなく、自分の言葉で語る彼らの姿が衝撃的でした。それまでの私は、仕事は生活の手段と捉えていた部分もありましたから。

荒井:カルチャーを信じて体現する大人がいる事実に衝撃を受けた村樫さんが今、カルチャーチームを率いているのがまた興味深いですね。

村樫:当社には価値観を言語化した「The 7 Values」があります。ただ、以前はそれがあまりにも強いメッセージになりすぎていたんです。「それはバリュー違反だ」みたいな言葉も出てきたり……。

荒井:「違反」とはかなり強烈な言葉ですね。

村樫:本来バリューは縛るものではなく、能力を解き放つもの。バリューが社員を縛っているとしたら問題です。「カルチャー醸成を担う専任のチームが必要だ」という課題認識を創業者兼共同代表の稲垣がもったこともあり、稲垣直下でカルチャーチームが誕生しました。

荒井:それは意外でした。自社のカルチャーを強めたい、浸透させたいという課題をもつ企業も多いなか、さらに一歩先を行く問題意識ですね。

村樫:「The 7 Values」のなかには「異能は才能」という言葉があります。それにもかかわらず縛ってしまうのは、バリューのコンテキストが伝わりきっていなかったからかなと。カルチャーチームは会社の規模が大きくなっても、ミッションやバリューを本当の意味で理解して体現してもらい、それらを軸に一人ひとりが自走している組織を目指しています。

荒井:個の才能が生き、チームとして最高のパフォーマンスを出す集団をどう作るか考えているわけですね。

村樫:ミッションとバリューを体現する組織を目指すためには、どんな仲間を採用するのかも重要です。そのため「バリュー、ミッションへの共感、スキルの順で採用する」など、採用時に必ず守ることを「採用の3つの誓い」として運用に乗せています。また、会社と個人のどちらもハッピーになることが大事なので、ユーザベースに入って個人的にチャレンジしたいことを実現できるようにしていますね。

荒井:採用やアサインの方向性も明確なのですね。

コンピテンシーテーブルを公開し建設的なフィードバックを促す

村樫:ユーザベースの特徴は「オープンであること」です。例えば、評価に関してもタイトルを明確に定義し、コンピテンシーテーブルを公開しています。給料は利益の分配なので、それを適切に行えているかどうかという面で、ガバナンスを効かせる仕組みであると同時に、「この人はこのタイトルである」と公開することで、お互いに建設的なフィードバックができる状態を作っています。

荒井:コンピテンシーテーブルはどのように公開しているのですか。

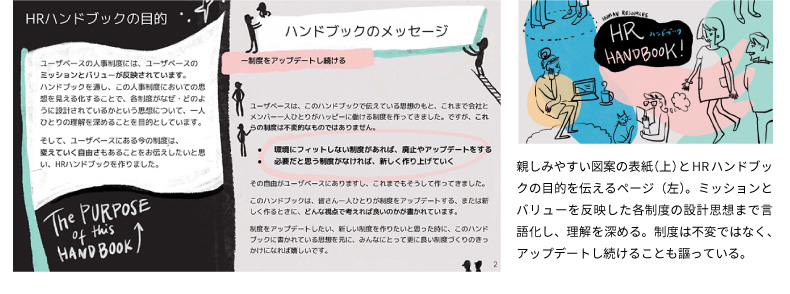

村樫:Googleドライブ上で誰でもアクセスできるような場所に置いています。それに加えて2020年にはHRに関わるメンバーでプロジェクトチームを組んで『HRハンドブック』を作りました(図表2)。そこで評価方針やコンピテンシーテーブルなどHRの仕組みとそれらの考え方を明文化しています。

<図表2>ミッションとバリューを反映した人事制度をメッセージする『HRハンドブック』

荒井:なるほど。そこにはタイトルごとに求められる能力などが明示されているのですね。

村樫:コンピテンシーに対して、自分の設定したゴールと会社が求めることをリーダーとすり合わせて、定期的に振り返ります。上長や関係者のフィードバックを経て、次期のタイトルが決まるのです。「自分がどうなりたいか」をリーダーと話しながらキャリアを設計できる仕組みになっています。コンピテンシーは評価基準でもあるので、公開されている基準と、自分の仕事とのフィット感に納得がいかないときは、上長と相談して調整することを勧めています。

荒井:タイトルをオープンにするのは勇気がいる決断だったのではないですか。

村樫:「何でこの人はこのタイトルなんだ」と言われやすいのは事実ですね。それでも、私たちは透明性を重視したかった。私たちが目指すのは、お互いが建設的なフィードバックをしやすい、心理的安全性がある組織です。それぞれの現場で、「上のタイトルにいくためには、こういう観点で仕事をした方がいいよ」などと上長だけでなく、メンバー同士で助言し合っているチームもあります。

荒井:上長に言われるよりむしろ同僚から、「ここを頑張った方がいいよ」と言われると、説得力があるかもしれないですね。

村樫:同質的なフィードバックに偏らないようにするねらいもあります。360度のフィードバックを入れているのもそのためで、多角的に見ることで浮き彫りになる課題もあるからです。

荒井:いろんな目で見てもらうのは大事ですね。

現在の業績とワクワクする未来を両立させるのが真のリーダー

荒井:「本人のWillと仕事のMustをつなぐ対話」や「成長課題を設定する対話」をいざするとなると、リーダーの力量が問われそうな気がします。

村樫:そこに苦しむリーダーもいるので、今年からフィードバックやゴールセッティング、メンタリングといったテクニカルスキルを養う研修を実施しようと設計しています。加えて、昨年末から今年にかけて「ユーザベースで求められるリーダーシップは何なのか」を現共同代表の佐久間をはじめとするボードメンバーの言葉で言語化しました。抽象度の高い話をしているので、「具体的にどういうことなの?」とか「これまでのリーダーはどう乗り越えてきたの?」など、具体的な対話をする取り組みも進めているところです。

荒井:まさに着々と進めているところですね。

村樫:経験則から見えることはすごく重要だと思っていますし、経験から伝えられることもたくさんあると思いますが、世の中にはさまざまなアカデミックな研究や、取り組み事例があります。個人的には、それらを当社が取り入れきれていないという問題意識もありまして。世の中にある良いとされるものを取り入れながら、自社に合ったものをどう作っていくのかが、近々の課題です。ただ、そこに取り組める素地がようやくできたなと感じているところでもあり、ワクワクする気持ちが強いです。

荒井:学術の世界にも「巨人の肩の上に乗る」という表現があります。先人たちが積み重ねたものの上で新しい知見を得るということですね。ボードメンバーの求めるリーダーシップを言語化した際に、「特にこのあたりは力として身につけてほしい」と設定された課題はおありですか。

村樫:当社が目指すリーダーシップ像は、「リーダーシップの成長ガイド」という形で明文化しているのですが、大きなポイントは「今を作ること」と「未来を作ること」の両立です。結果を出すことと未来を作ることは両立できるし、それを目指そうとメッセージしているんですよ。メンバーとの関係性や労働時間など、さまざまな要素が絡み合うなかで、どう両立させるかを言語化しています。両立は難しいことですが、相反するものではなく、両立可能なものと捉えています。

荒井:短期業績か、長期的な人材育成や組織づくりか……マネジメントの悩みどころですよね。

村樫:そうなんです。転職経験があるリーダーは「ユーザベースはこれほどにプレイングマネジャーを求めているんですね」と言いますね。マネジメントに長けていればいいという考え方もありますが、「現場の今を作れてないのに、マネジメントだけに徹しちゃダメだよね」と。

荒井:「まずは業績を出していくんだ。しかし、業績だけを出すのでもないのだ」ということですね。

村樫:ちなみに、「リーダーシップの成長ガイド」の発表をしたときに、リーダーたちから「こういうものが欲しかった」というポジティブな声が上がりました。これまではリーダーの定義も何もないまま会話していたので、今後はより具体的に議論が進むと期待しています。ただし、一辺倒に「このリーダーになれ」と押し付けるつもりはなく、「自分なりのリーダーシップってなんだろう」と考えるときの助けになればと願っています。

荒井:バリュー浸透と同じく、明文化した上で文脈の理解を促し、「個を縛るのではなく解き放つ」という方針で取り組むのですね。村樫さん、本日はとても興味深いお話をありがとうございました。

【text:外山武史】

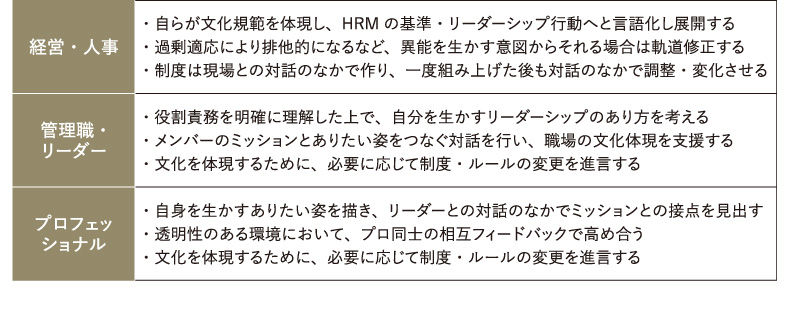

異能を生かす文化浸透という逆説に挑む発明シャイン曰く、変化の時代において、外部適応の課題を乗り越えるためには、経営から現場への文化規範の一方的な押し付けではなく、環境を正しく観察・洞察し、組織メンバーの参画を促しながら学習し続け、時に文化を変革する活動(学習する文化を作るリーダーシップ)も重要です。ユーザベースには、一人ひとりがプロとして異能を開花させ組織業績に貢献する文化規範が見られます。村樫氏の「バリューは縛るものではなく、能力を解き放つもの」との言葉のとおり、規範をトップダウンで押し付ければ異能は生きません。そのため、図表1の文化をめぐるLevel2、3に迫る丁寧な対話に加え、現場発でルールを変えるなど、一人ひとりが文化をマネジメントするリーダーシップに挑戦しています(図表3)。

<図表3>ユーザスペースの異能を生かす文化を支える行動(例)

【インタビュアー:荒井理江(HRD統括部)】

※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.63連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第9回」より転載・一部修正したものです。

RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。

PROFILE

村樫祐美(むらかしゆみ)氏

株式会社ユーザベース

Culture Team

think beyond事務局長

在京大手自動車メーカー系商社の経理財務部にて資金調達や子会社の財務分析などに従事。2011年、ユーザベースに入社し、SPEEDA事業のカスタマーコンサルタントなどを担当。2015年にカルチャーチームを立ち上げ、採用をメインに関わる。2018年10月から産休・育休を取得。2020年4月に復帰し、現職。

バックナンバー

第1回 エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る(VOYAGE GROUP)

第2回 マネジャーの仕事をチームに委譲(サイボウズ)

第3回 “Why”から構築するデザイン組織(グッドパッチ)

第4回 マネジャーがいない会社の組織デザイン(ネットプロテクションズ)

第5回 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計(ゆめみ)

第6回 “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀(ヌーラボ)

第7回 「らしさ」と創造的な場をデザインする(Japan Digital Design)

第8回 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」(Ubie)

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)