- 公開日:2024/01/22

- 更新日:2024/05/16

本連載は、創業から歴史は浅くとも、独自の組織・人材観を掲げ成長する企業や組織に取材し、その「発明」に学ぶインタビューシリーズだ。今回は伝統ある公教育の変革に取り組む、教育委員会内の新しいチームに取材した。子供の主体的な学びの実現に向け、学校や教員の主体的な取り組みを引き出す変革は、従業員が主体的に学ぶ組織づくりの参考にもなるはずだ。広島県教育委員会の村田耕一氏に聞いた。

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

個別最適な学びとは何か

永井:村田さんが進めている個別最適な学びと、その取り組みの広げ方に興味があります。取り組みはどのような始まり方だったのですか。

村田:私は小学校教員から広島県立教育センターを経て、広島県教育委員会の事務局に異動し、今年で6年目になります。5年ほど前、広島県教育委員会の平川理恵教育長とオランダ視察をする機会がありました。子供の個性や意欲を重視した「イエナプラン」の学校を訪問したとき、そこで学ぶ子供たちを見て「なぜこんなに生き生きとした表情をしているのだろう」と驚き、感銘を受けたのですね。視察の半年ほど後に広島県教育委員会のなかに「個別最適な学び担当」という新しい担当課ができて、私もその1人に。「広島県が考える個別最適な学びとは何か1年かけて研究しなさい」というミッションが課せられたのです。

加茂:正解がない新しいテーマですから、立ち上げが大変そうですね。

村田:正直、何をしたらいいのか分からなかったので個別最適な学びの先進地域や有識者を訪ねて、教育実践を見たり、有識者と対話したりしながら、研究を進めていきました。これは調査のなかで見えてきたことですが、小学校で1割の児童、中学校で2割の生徒が「主体的に学べていない」と分かりました。そこで、個別最適な学びを通じて、子供たちが自分で選んだものに対して「学ぶ楽しさ」「できる喜び」を感じられれば、自己肯定感が上がり主体的に学べるという仮説を立てたのです。

加茂:個別最適な学びが、子供たちが主体的に学び、自己肯定感も上がるきっかけになると考えたのですね。

永井:それをどのようにして教育現場に伝えていったのでしょうか。

村田:まず「実証研究」という位置づけでチャレンジしたい学校を手挙げ式で募りました。主体的な学びを引き出す取り組みだからこそ、学校側が「教育委員会に言われたからやる」というマインドではうまくいかないと思ったのです。先生たちに取り組みを自分ごとにしてもらうために、「主体的な学びとは?」とか「この学校の子供たちに付けたい力は?」という対話を重ねました。最初の3カ月くらいは、ひたすら先生たちとの対話を繰り返していましたね。

生徒も先生も自分で考え自分で決めることが重要

永井:対話を重ねるやり方は、それまでの教育委員会と学校の関わり方とは違うアプローチだったのでしょうか。

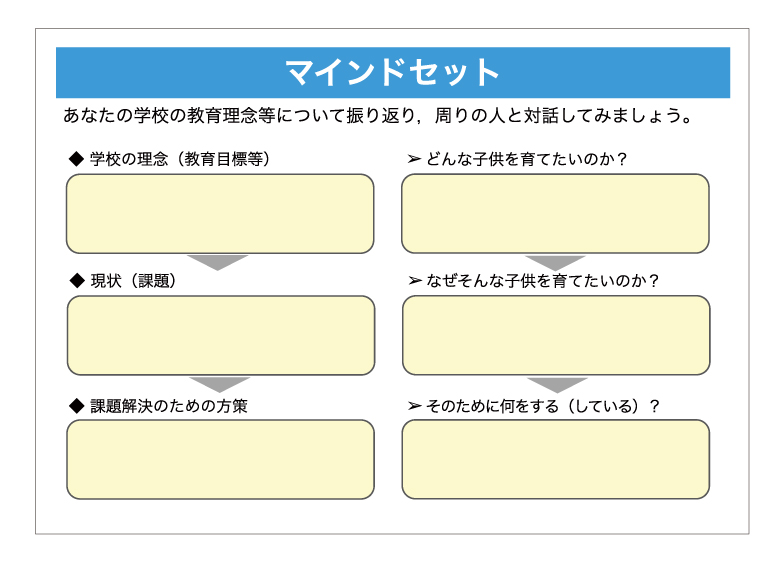

村田:教育委員会が学校に提言して、そのとおりにやってもらうのがこれまでの関わり方でした。ですが、個別最適な学びには、1つの答えがあるわけではありません。大事なのはメソッドではなくコンセプトだと考えました。先生の教育観や子供観をもう一度見直しながら「一緒に考えませんか」という姿勢で臨むことが大事なのかなと。「どんな子供を育てたいですか」「そのために何をしますか」と話し合い、「マインドセットシート」というシートに書き出してもらいました。

<図表1>マインドセットの対話で用いるワークシート

暗黙の前提を言葉にし合うことで、対話が始まり、変革が方向づいていく。

加茂:ワークを通して先生の思いや考え、意欲を引き出したのですね。

村田:そのとおりです。教育の根幹は「人」です。先生の考え方が変わらないと、教育も変わりません。

加茂:個別最適な学びに懐疑的だった先生もいらっしゃいましたか。

村田:最初は懐疑的だった先生が、ある出来事を経て個別最適な学びのお手本になったというエピソードがあります。その先生は、個別最適な学びの研究授業の際に「通常の授業のように先生と一緒に学びたい子供」と「自分たちで学習を進めたい子供」にグループ分けしました。同じ教室のなかで2パターンの授業を同時にしたのです。子供たちにとってどちらの学習方法がより良いかを検証したかったのでしょう。いざ授業が始まると、先生と一緒にやると言った子供たちは、問題を1問解いたら、先生から次の出題をされるまで待っていました。自分たちで進めるグループは、1問解いたら「他の解き方はないか」と調べ始めて、たくさんの解き方を見つけ出したのですね。授業の中盤で、みんなで考えたやり方を話し合って深めるとき、先生と学んだ子供たちは1つしか意見が出なかったのです。一方で、自分たちで学習を進めた子供たちからはいろいろな意見が出てきました。先生は個別最適な学びの可能性をそこで実感したのです。授業の終わりに「やっぱり、子供たちが自分で進める学びは大事だね」と語っていたのが印象的でした。

加茂:その授業が先生にとっての転換点になったのですね。

村田:その先生は「教える授業」から「子供たちが自ら学ぶ環境を整える授業」にシフトし、今では子供たちに学びを委ねることが得意です。学校の校長先生も授業を積極的に公開するなど熱心で、学校全体で個別最適な学びを研究しています。周到に準備をするからこそ、子供たちに委ねても学びのある場になるのです。

「何のためにやるのか」を先生が自分の言葉で語る

永井:個別最適な学びに取り組む子供たちはどんな様子ですか?

村田:「学ぶのは楽しいね」「自分のペースでやれていいよね」というポジティブなコメントをくれる子が多いです。授業の進め方も工夫をしているので、その反応を見るのも楽しいですね。例えば、「重さ」という授業で、質量保存の法則を体験してもらいました。通常の授業の場合、先生が実験方法を提示し子供たちに教えますが、個別最適な学びでは、子供たちが体験的に学びとる工夫をしています。具体的には、教室のなかに粘土やブロックなど、いろいろなものが置いてあり、その重さを量ります。子供たちは粘土のかたちを変えてみたり、ブロックで好きなかたちを作ったりしながら重さを量って、かたちが変わっても重さが変わらないことを学ぶわけです。ついていけない子もいるのではないかと心配したのですが、多くの子が「友達と協力しながら勉強するのが楽しかった」と日記に書いていて安心しました。自分で学ぶ力を育んだ経験は、きっと将来の生き方にもつながると期待しています。

永井:保護者の反応はいかがですか?

村田:授業参観日の保護者の感想として「子供が授業を楽しみにしていたから、授業参観をする前から好感をもっていた。みんなが楽しく積極的に取り組んでいて、自由のなかに学びがあると感じた」というものがありました。学校が保護者に向けて、個別最適な学びに関する授業について発信していた効果も大きいと思います。「何のためにやるのか」を保護者と共有していたからこその反応だったのかなと感じます。

永井:嬉しい反応ばかりなのですね。

村田:先生たちと対話を続けてきた甲斐がありました。何より先生たちが「どんな子供を育てたいのか」を自分の言葉で語れるようになったことがとても嬉しいですね。

安心・安全に対話できる土台づくりをしよう

永井:やはり個別最適な学びの取り組みが進む学校と、なかなか進まない学校があるのでしょうか。

村田:先生が「忙しい」と言っている学校はなかなか進まないですね。もちろん本当に忙しい場合もあると思いますが、校長先生が乗り気だけれど現場はそこまでではないこともあるのです。それでも2、3年すると変わることもあるのですが。うまくいく学校は、校長先生が「やろう!」とビジョンを示して、チャレンジを応援しています。研究主任も熱意をもって取り組み、それを職員全員に広げていますね。そして、現場の先生たちがチャレンジして「環境を整えてあげれば子供たちは自分たちで学べる」と実感するのです。そういう学校は自走しますね。

加茂:学校だけでなく、すべての組織に通じるお話ですね。教育委員会と教育現場が一体となって、新しい取り組みをしている話は、多くの関係者や組織を巻き込み、新しいチャレンジをしたい人を勇気づけてくれると思います。これからチャレンジしようとしている人は、何から始めればよいと思いますか?

村田:私は対話だと思いますね。例えば最初に学校に入ったときに、「広島県教育委員会の人が来た!」と思われることもあるんです。その場合は対話にならないんですよ。ですから、まずはこちらから「自分も小学校で働いたことがあるし、学級崩壊も経験し、授業づくりを苦労しながらやってきました。だから、先生の苦労が分かるんです」という自己開示をしながら、個別最適な学びの事業の趣旨を丁寧に説明しました。相互理解と心理的安全性がないと、先生たちと本音の対話はできないと思います。安心・安全な対話の場を作ることを「最初の一歩」としてお勧めしたいですね。

永井:人と組織に関わるすべての人のヒントになるお話だと思いました。村田さん、本日はたくさんのヒントをありがとうございました!

【text:外山 武史 photo:角田 貴美】

人を責めず、人を生かす環境づくりに共に挑戦する

主体性発揮のための新しい関わり方[永井]

生徒も先生も自分で考えて決めることを大事にし、子供の主体性が十分に発揮されていないときは、子供自身でなくツールや説明の仕方など環境整備に注力するとお話しされていたことが印象的でした。企業だと、スピード感や成果責任を強く求められますし、自立した社会人であることが前提とされ、本人が期待した行動をとれない際に環境改善に目を向けにくいことが実態かと思います。そのなかでも、例えば職場で目標が浸透していないと感じるなら目標を文字以外で伝えることにトライしてみるなど、あえて環境側に意識を向けることで関わり方の新しいアイディアが生まれそうと感じました。

「挑戦共同体」として共に歩む[加茂]

企画側が変革を主導することで、変革主体であるはずの現場がやらされ感で疲弊してしまうケースは多くあります。しかし、企画側の熱量がなければ変革は進みません。その解決策として、「企画 対 現場」の構図を、「挑戦を共に進める共同体」へと転換したことが今回の発明と考えます。

企画側は、現場の先生方の子供たちに対する思いや理想を引き出すことや先生方自身がトライし、気づき・手ごたえを得ていくことの支援に回る。他の学校や社会にも情報共有しながら、変革の波を作っていく。上記の流れは、企業で組織変革を進める上でも大いに参考になると感じました。

【インタビュアー:加茂 俊究(コンサルティング部)[左]/永井 うらん(コンサルティング部)[右]】

※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.72連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第18回」より転載・一部修正したものです。

RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。

PROFILE

村田 耕一(むらた こういち)氏

広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 義務教育指導課

義務教育個別最適な学び推進担当 主任指導主事

広島大学大学院を修了後、広島県内の小学校、広島県立教育センター、広島県教育委員会事務局義務教育指導課、個別最適な学び担当を経て現職。「個別の状況に応じたカリキュラムの編成・実践に関する提案」を作成、公開し、実証研究事業に取り組む。

バックナンバー

第13回 VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵(メタリアル)

第14回 組織の自律分散と中央集権を使い分ける(Gaudiy)

第15回 内発的動機は報酬に勝る(サービスグラント)

第16回 応援から生まれる挑戦がある(ETIC.)

第17回 未来の大人と共に描く未来(ユーグレナ)

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての