連載・コラム

可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 公開日:2021/03/22

- 更新日:2024/05/20

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。今回は金融サービスの革新を手掛けるJapanDigital Design株式会社(JDD)の、デザインの力を駆使したオンボーディング施策の発明に迫る。CXOの浅沼 尚氏にお話を伺った。

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

今回のテーマ「組織社会化」

組織社会化とは、組織に加わる人が、組織の一員となって業務を遂行するために、組織の規範や必要な知識・技能を習得し、組織に適応するプロセスのことを指します。先行研究によれば、習得内容は実務上の知識・スキルはもちろん、組織内の役割行動、協働に必要な人間関係、会社の理念・文化、組織・権力構造、組織特有の言葉遣いや慣例・伝統、歴史に至るまでさまざまです。

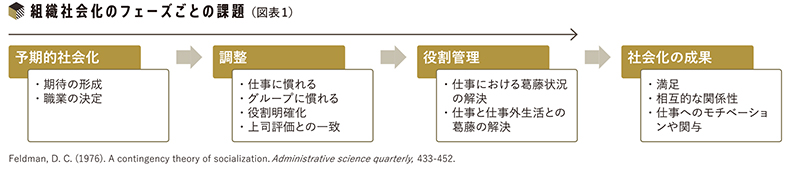

またその習得プロセスは、入社前からの「予期的社会化」に始まり、役割・仕事・職場に慣れていく「調整」段階、業務が本格化するなかで業務上の葛藤を乗り越え、業務外の生活とうまく両立していく「役割管理」段階があり、これらのプロセスと職務満足や組織コミットメント、業績向上との関連性が研究されています(図表1)。

組織社会化は、組織と個人双方の働きかけによって実現します。研修施策など公式的に行うものもあれば、日常のOJTなど非公式に行われているものもありますが、昨今の組織人員の流動化・多様化、またリモートワークなどによって新人と先輩社員との接点が生まれにくい職場環境が増えるなか、これらの働きかけを促す「仕掛け」をいかに意図的にデザインできるかがますます重要になると考えられます。

そこで今回は、UXデザイナー部隊の責任者でありながら、コーポレートカルチャー室を自ら立ち上げ、同社の組織社会化の体験デザインをリードする浅沼尚氏にお話を伺いました。

荒井:インダストリアルデザイナーからキャリアをスタートし、JDDでもデザインチームを立ち上げるために入社されたはずの浅沼さんが、「社員のエンゲージメントを高める体験(体験デザイン:EX)」と「JDDらしさ」を作る「コーポレートカルチャー室」を立ち上げたきっかけを教えてください。

浅沼:私は入社後にデザインチームの組織化やサービスを作るプロセスの整備に取り組みました。当社ではプロジェクトが同時に5本、6本くらい走っていて、しかもそれぞれまったく異なる分野だったりします。そのため「会社として向かう方向は分かるけれど……とにかく今のプロジェクトを頑張ろう!」となりがちなんですよね。また、さまざまなバックグラウンドをもつ人たちが集まる会社なので、目指すべき方向性を共有するためには、「JDDらしさ」を作る活動が必要だと考えて組織を立ち上げました。

荒井:「らしさ」を作る取り組みはトップダウンでスタートするケースが多いのですが、浅沼さんが強く推進したいと思われたのはどうしてでしょう?

浅沼:デザインチームはすべてのプロジェクトに入っていくので、プロジェクトごとの温度差を感じていたんですよね。会社全体としてものづくりの仕組みを作るためには、プロジェクトをつなぐ共通認識が必要だと痛感したんです。

荒井:プロジェクトメンバーはまとまっていても、全体として見た場合、ベースとなる共通認識がないと難しい場面もあるわけですね。具体的にはどんなことをされていますか。

浅沼:主にインターナルコミュニケーションを通じて「らしさ」を作ることですね。「こっちの方がJDDらしいんじゃないの」という共有認識の方が、難しい戦略よりも浸透しやすいんですよ。

荒井:コーポレートカルチャー室のアイディアを社長にお話しされたときは、どんな反応でしたか。

浅沼:「みんなが同じ方向を見ている感じはしないかもね」という課題感を共有できたので、すぐに「社長直下に置こう」という話になりました。

荒井:コーポレートカルチャー室のゴールイメージはどのようなものでしょうか。

浅沼:能力のある社員たちが最大限パフォーマンスを発揮できる環境や関係性を作ることですね。

荒井:プロフェッショナルが集まる御社だからこそのコンセプトだと感じます。取り組みのエピソードもぜひ聞かせてください。

浅沼:当社の社員数は約100名で、4フロアにまたがっているため、全員の顔が見渡せるわけではありません。しかも、先ほども申し上げたようにプロジェクトが常時5、6本動いているため、どこに誰がいるのか分からない状態になりがちだったのです。それを解決すべく従業員向けコミュニケーションアプリ「JDD Connect」を作りました。これにより社内コミュニケーションが活発になったのはもちろん、「みんなも同じことで困っていた」「困ったことはものづくりで解決できる」という共通認識ができたことがよかったかなと。あと、評判がいいのは「FridayTalks」という取り組みです。毎週金曜日に各チームから合計3名ずつ1人15分ほど話してもらい、それを録画していつでも見られるようにしています。話題は自分の趣味でもいいし、プロジェクトの話でもいい。みんないろんな引き出しがあって面白いですよ。

内定の段階からの体験をデザインしスタートダッシュの手助けをする

荒井:皆さん、さまざまなバックグラウンドをもっていらっしゃるから「Friday Talks」も面白そうです。社員の関係性を作るという意味では、オンボーディングも重要ですよね。

浅沼:私も、大体入社6カ月半ぐらいで会社の印象が決まるという記事を読んだことがありまして。自分に置き換えても、それはそうだよなと。「投資すべきポイントはここだ」という認識がありました。実際に入社歴の浅い人に聞いてみると「入社手続きが面倒くさかった」と。また「内定までは頻繁にアプローチしてくれたけれど、サインした瞬間、会社から連絡が来なくなった」と言うんですね。私はそれが普通かなと思うのですが、不安になる人もいるわけで。ともあれ入社前から体験をデザインしていくことが、入社後のスタートダッシュにつながるんじゃないかと思いました。それで、内定した人がアクセスできる「JDD Starter Site」を作り、入社までの手続きを体験として演出し、分かりやすく伝えることにしたのです。プロダクトデザインで描く「カスタマージャーニー」ならぬ、いわば「エンプロイージャーニー」を描いて、提出書類の羅列ではなく、行動や体験の連なりとして伝えています。例えば、「この書類を出すために、1週間前を目安に銀行口座を開いてください」という具合です。心理的な負担を緩和することがねらいですね。

荒井:それだけでも歓迎の気持ちが伝わりますよね。

浅沼:「月5、6人の入社者のためにそこまでするの?」と思われたかもしれませんが、「それでもやるんです」という姿勢を貫いてきました。これと関連するところで、会社のメッセージを伝えるスターターキットがあるといいかもしれないということで、会社紹介ツール「JDD Starter Kit」を作りました。さらに、現在は新型コロナの影響で新入社員がほぼオンラインでのスタートになるので、社内のチャットツールにサポートチャンネルを設けました。彼らは、何を誰に聞いていいか分からない状態ですから。

荒井:オンラインのなかで関係を一から作って不明点を解消するのは大変ですよね。

浅沼:完全にオープンなチャンネルにすると、気を使って聞けなくなってしまうかもしれないため、あえてクローズドにしてあります。

荒井:それなら安心していろいろ聞けますね。

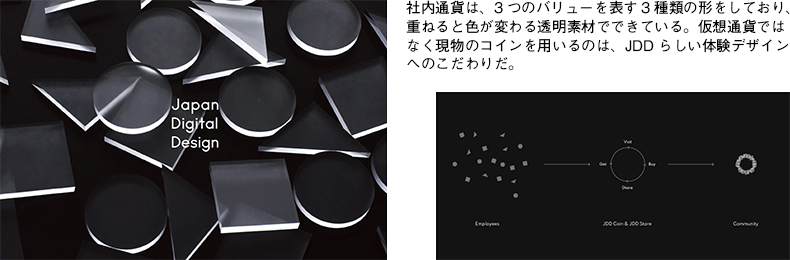

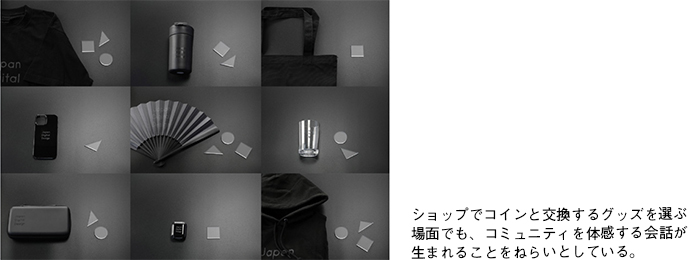

浅沼:あとは、先ほど話したスターターキットのなかに「JDD Coin」という現物のコインがあります。コインとオフィシャルグッズ「JDD Goods」を交換できる仕組みを作りました。そのためのショップが社内にあります。初対面の2人が「これがお薦めですよ」「あなたは何に交換しましたか」みたいな会話をしているんですよ。

荒井:つながりが自然と生まれる素敵な体験ですね!

浅沼:金融サービスを手掛けている当社ならではの「らしさ」を込めたいという思いもあり、「JDDCoin」はかなりまじめに作っています。「ファイナンス」「テクノロジー」「エクスペリエンス」を融合させることがコアバリューなので、コインの形を通じて再認識してもらうねらいがあるのです。「この3つが合わさることに価値があるんだよね」と。コインは透明の素材で、重なると、色や見え方も変わります。

<社内通貨を通じたコミュニティ体験の仕掛け>

会社のカルチャーを作ることはデザイナーのミッションである

荒井:「JDD Coin」の例のように遊び心をもって組織に仕掛けることがポイントかもしれませんね。

浅沼:「体験を作るプロであるデザイナー」が関わる意義はそこにあります。採用のタイミングでも「会社のカルチャーを作ることはデザイナーの役割の1つです」と説明しています。

荒井:なるほど。デザイナーとしてのミッションであると。社内にデザイナーがいる強みをビシビシと感じています。

浅沼:新サービスにおいて顧客体験を設計しているUXデザイナーがヒアリングして、ポイントをまとめて「ここから詰めましょう」みたいな話し合いをしています。

荒井:いいですね。組織開発は、企画者が誰より本気であることが成功の鍵です。

浅沼:また、取り組みを通じて「会社として作るべき体験のクオリティはこのくらいにしたいよね」という共通認識をもつことができるようにしていきたいと考えています。

荒井:体験づくりは片手間でやるのではなく、圧倒的な本気度によって全社の信頼を得ると。

浅沼:一方で、デザイナーは表現する、アイディアを考える、もしくは課題を発見するところまではプロだと思いますが、人事のプロや組織開発のプロも必要だなと感じることはあります。

荒井:人事評価などの人事制度やマネジメントサイクルなど、人と組織に関わるEXがトータルでデザインされていく世界がどんなものになるのかは、とても興味深いです。今、体験デザインをしていく上で解決したい課題はおありですか。

浅沼:新しいサービスやプロダクトを作ることが弊社のミッションです。それをボトムアップで作るには、どんな場であり、どんな組織風土が理想なのか、これらを命題として取り組み続けたいと思います。これによりプロジェクトの精度やスピード感が変わるはずだからです。単にプロジェクトを進める会社ではなくて、それを作る「場」まで考えられる会社を目指したいですね。

荒井:「このプロジェクトはどんな場でやっていくといいんだろう」ということを皆さんが考え始めるということですね。

浅沼:そのためにも「プロジェクトがやりやすいよね」とか「コミュニケーションがとりやすいよね」という実感をもてることがやはり大事かなと。

荒井:まさに「JDDらしい原体験を作る仕掛け屋」という感じですね。浅沼さん、今日は素敵なお話をありがとうございました!

【text:外山武史】

「らしさ」で自然に人がつながるデザイン

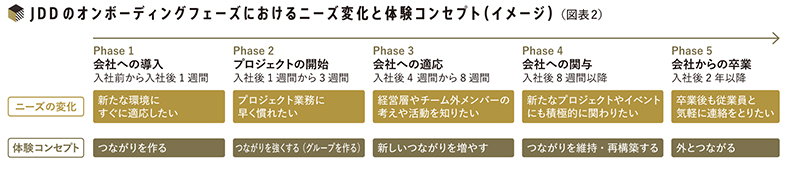

UXデザインのプロフェッショナルが、組織社会化の予期的社会化~調整~役割管理に至る課題の解像度を高め、体験から施策まで緻密にデザインした興味深い事例です(図表2)。

その過程では、ジャーニーマップを描き、従業員の感情に寄り添って89ものPain Point※と70のSolutionを抽出しています。思わず「触りたくなる」「話したくなる」といった、人の自発的な行動を促すことで理念や会社理解、人とのつながりを生み出した点は、まさにデザインの力の真骨頂です。HRM、特に組織・人材開発、人事制度運用などは効率的な制度運用がゴールとなりがちですが、ユーザー起点で体験をデザインし直すことで、人の力を引き出す新たな発明が生まれるように思います。

※ Pain Point:ユーザーが一連の体験のなかで解決できず悩んだり不都合に感じたりするポイントのこと

【インタビュアー:荒井理江(HRテクノロジー事業開発部)】

※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.61連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第7回」より転載・一部修正したものです。

RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。

PROFILE

浅沼 尚(あさぬま たかし)氏

Japan Digital Design株式会社

CXO/Corporate Culture室長/Head of Experience Design

Japan Digital Design CXO/Corporate Culture室長/Headof Experience Design。インダストリアルデザイナー、UXデザインコンサルティングなどの経験を踏まえ、2018年より同社におけるデザインチームの立ち上げと体験デザインのプロセス整備を行う。2020年Corporate Culture室長に就任。

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業

- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー

- 80億人の異彩を放つ社会を目指して

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会

- 対話の力で主体的な挑戦を育む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ

- 未来の大人と共に描く未来

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.

- 応援から生まれる挑戦がある

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント

- 内発的動機は報酬に勝る

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy

- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル

- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR

- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ

- 希少な優秀人材を副業で巻き込む

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング

- ピースなチームは一日にして成らず

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース

- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie

- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design

- 「らしさ」と創造的な場をデザインする

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ

- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ

- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ

- マネジャーがいない会社の組織デザイン

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ

- “Why”から構築するデザイン組織

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ

- マネジャーの仕事をチームに委譲

- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP

- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)