特集

「管理職になりたくない問題」への3つの処方箋

管理職候補者不足の時代にどう適応していくか

- 公開日:2025/04/21

- 更新日:2025/07/31

「管理職になりたくない」と考える中堅・若手社員の増加が、多くの企業で課題視されている。本来は、会社や社会により大きな影響を与えられる魅力的なポジションであるはずの管理職は、時に「罰ゲーム」とさえ称されるほど、その「負担」にフォーカスが当てられるようになってしまった。本稿では、その背景を見つめ直し、これからの新たな可能性を探っていく。

管理職向けの研修をご検討の方は、管理職研修(課長層)特集ページをご覧ください。

- 目次

- マネジメントの難易度がかつてないほど高まっている

- 最近の人事制度運用複線型への移行の背景

- 『管理職になりたくない』と考える中堅・若手社員

- 「管理職になりたくない問題」への処方箋(1) 管理職の多様性推進

- 「管理職になりたくない問題」への処方箋(2) 柔軟な制度運用

- 「管理職になりたくない問題」への処方箋(3) 中堅層の早期育成

- さいごに

マネジメントの難易度がかつてないほど高まっている

日本の経済は、戦後復興から高度経済成長期を経て飛躍的に発展した。しかし、1990年代のバブル景気の崩壊以降、成長率は低下し、2000年代以降は少子高齢化やデフレーションといった課題が深刻化している。この経済環境の変化は、企業の人事制度や働く人々のキャリア観に大きな影響を及ぼしてきた。

かつて、管理職は多くの社員にとって憧れの的であった。特に1980年代から1990年代には、管理職への昇進が経済的安定と社会的ステータスの象徴とされ、「頑張れば管理職」という終身雇用制に基づくキャリアパスが一般的だった。この時期の管理職は報酬や待遇が優遇され、権限も大きかったため、多くの社員が目指すポジションであった。

しかし、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、人事制度改革が進み、成果主義が導入された。これにより、管理職の立ち位置は「年功序列で自動的に昇進」から「成果やリーダーシップが問われる競争的なポジション」へと移行した。社員にはスキルアップや専門性の向上が求められ、自己研鑽が重視される時代となった。

さらに2010年代に入り、「働き方改革」や「Well-being」の概念が注目されるなか、長時間労働の是正やワークライフバランスの確保が優先されるようになった。同時に、DE&Iの推進が進み、女性や外国籍社員の登用、柔軟な働き方の導入が拡大した。VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代といわれるように、正解のないビジネス環境下で、管理職に求められる役割は一層高度化している。例えば、柔軟かつ迅速に意思決定を行う、多様なステークホルダーと関係を構築する、異なる価値観をもつメンバーの調和を図るなど、多様なスキルセットが必要となり、マネジメントの難易度は大幅に上がっている。

その結果、かつては多くの社員が目指した管理職というポジションは、今では敬遠される傾向も見られ、企業にとって管理職候補者不足が問題視されている。

本稿では、こうした管理職候補者不足の時代において、企業がどのように適応し、これからの管理職像を再定義すべきか、そして、管理職候補者である中堅・若手社員にどのような施策を講じるべきかについて考察する。

最近の人事制度運用複線型への移行の背景

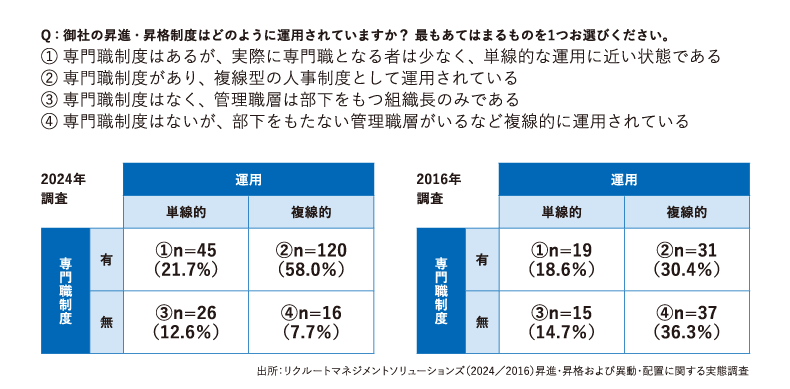

専門職制度を設けている企業が増えている。弊社が2024年に実施した「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査」において、複線的な人事制度運用を行っている企業は約66%であった(図表1:2024年調査(2)+(4) 65.7%)。弊社では2016年にも同調査を行っているが、複線的な制度運用を行っている企業の割合は、ほぼ横ばいといえる。ただし、その内訳を見ると、2024年の調査では、「専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている」企業が58%と、2016年の調査から30ポイント近く増えている(図表1:2024年調査(2)58.0%-2016年調査(2) 30.4%)。

<図表1>専門職制度・複線的運用の有無(単一選択/2024年:n=207、2016年:n=102)

2016年以降、多くの企業で専門職に対する期待が明確に定義されたことが窺える。

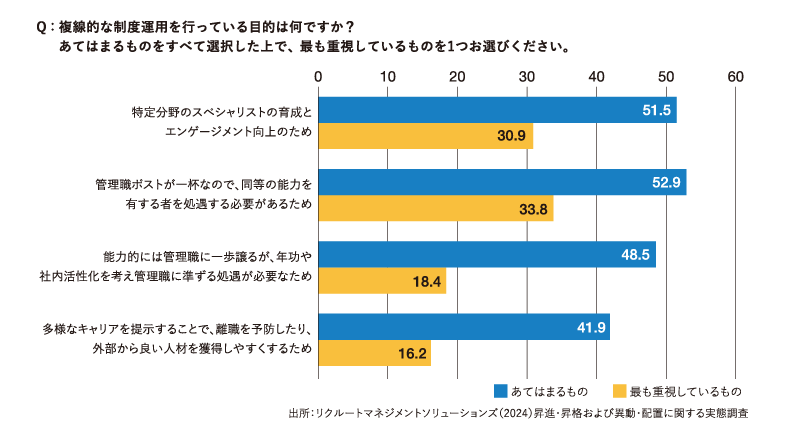

では、その背景やねらいはどこにあるのだろうか? 同調査では複線型の制度運用を行う目的も尋ねている。このうち【最も重視しているもの】の1位は「管理職ポストが一杯なので、同等の能力を有する者を処遇する必要があるため」33.8%、2位は「特定分野のスペシャリストの育成とエンゲージメント向上のため」が30.9%であった(図表2)。

<図表2>複線的な制度運用の目的(複数選択・単一選択/n=136/%)

多様な働き方や副業を認めるといった働き方改革の推進や、デジタル化やAIの普及による専門人材の確保の必要性といった変化に対応すべく人事制度改定が進み、管理職と専門職という複線型のキャリアパスを提供することで、管理職のポストに限りがあるという問題に対処しつつ、専門知識をもつスペシャリストの育成と、従業員のエンゲージメント向上を図っていることが分かる。企業の持続的な成長に向けて、多様な人材の能力を引き出し、組織全体のパフォーマンスが向上することを目指して制度改定が行われていると想像できる。

『管理職になりたくない』と考える中堅・若手社員

人事制度改定のトレンドから窺えるように、企業は、組織のメンバーが、その能力を最大限に発揮できるような仕組みへと転換を進めている一方、働く側、特に中堅・若手社員は「管理職は罰ゲーム」と称するほど管理職への就任を忌避する動きも最近は見られる。

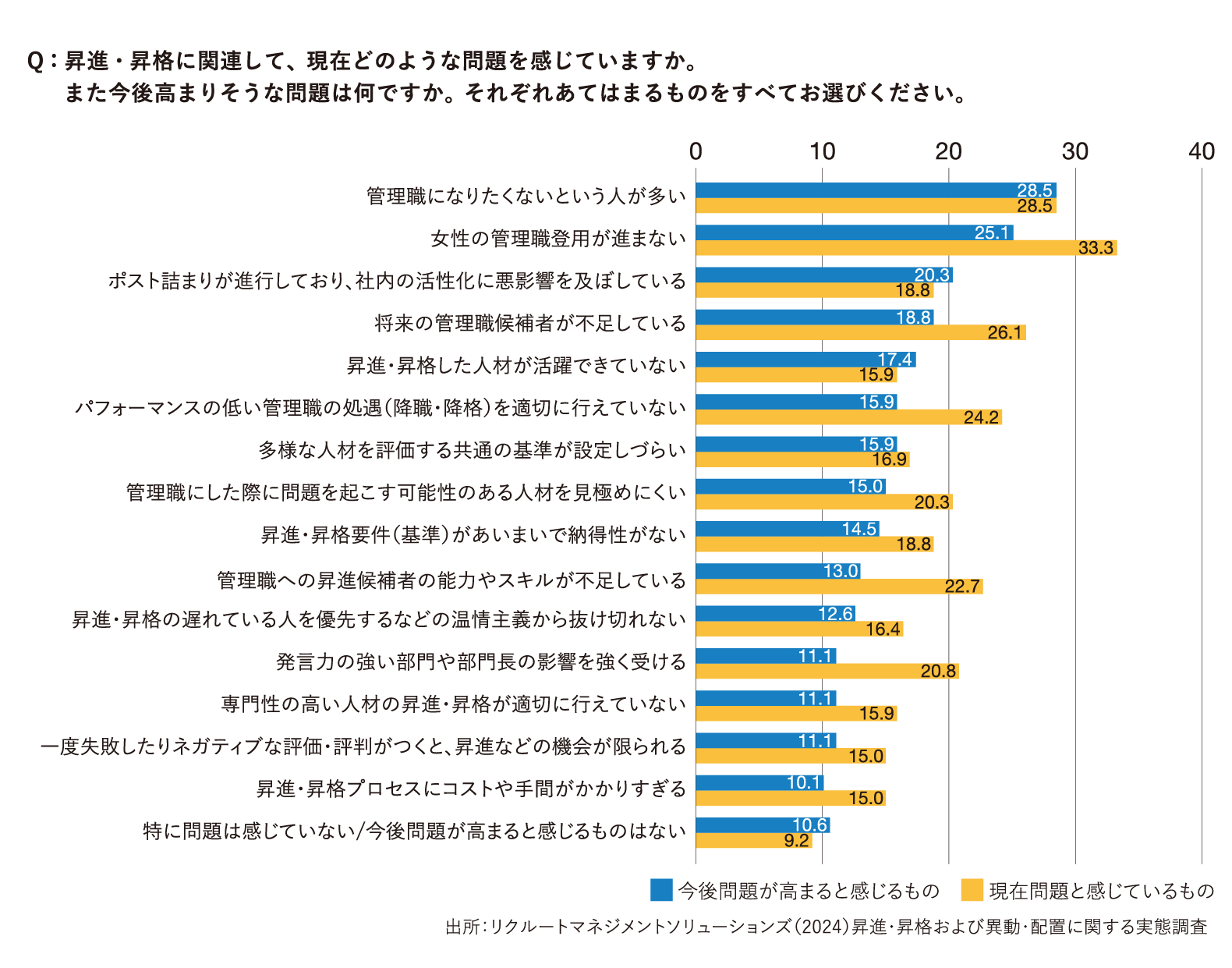

「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024」においても、同様の傾向を問題視する結果となっている。すなわち、「昇進・昇格に関連して現在感じている問題」を尋ねたところ、1位「女性の管理職登用が進まない」33.3%、2位「管理職になりたくないという人が多い」28.5%、3位「将来の管理職候補者が不足している」26.1%、4位「パフォーマンスの低い管理職の処遇(降職・降格)を適切に行えていない」24.2%、5位「管理職への昇進候補者の能力やスキルが不足している」22.7%であった(図表3)。

<図表3>昇進・昇格に関連して感じている問題(複数選択/n=207/%)

また、「今後高まりそうな問題」では1位「管理職になりたくないという人が多い」28.5%、2位「女性の管理職登用が進まない」25.1%、3位「ポスト詰まりが進行しており、社内の活性化に悪影響を及ぼしている」20.3%、4位「将来の管理職候補者が不足している」18.8%、5位「昇進・昇格した人材が活躍できていない」17.4%であった(図表3)。

「現在感じている問題」「今後高まりそうな問題」ともに、「管理職になりたくない」といった意欲面を問題視する声が上位で選択されている。実際に、筆者が企業人事の担当者にお話を伺うと、専門職制度を設けたことで専門職を志向する人の割合が多くて悩んでいるということを直接聞くことが珍しくなくなってきている。管理職になりたくない理由はいくつか考えられるが、弊社が2024年に実施した「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年」では、会社の組織課題として「ミドルマネジメント層の負担が過重になっている」が2位となっている。

「働き方改革」など労働時間削減施策のしわ寄せで管理職自身が仕事を巻き取るケースや、メンタルヘルス対策やコンプライアンス対策などの組織管理業務の増加、年上の部下や多国籍メンバーのマネジメントなど、管理職としての業務は時間的にも心理的にも負荷が高まっていることは間違いないだろう。

さらに、「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024」では、「管理職への昇進候補者の能力やスキルが不足している」「昇進・昇格した人材が活躍できていない」といった、能力・スキル面に関する項目も上位で選択されている。このことから、管理職を「やりたくない」に加えて、「任せられない」といったことについても問題視されていることが窺える。これは、現在の中堅・若手メンバーの能力が物足りないというよりも、本稿冒頭で述べたように、そもそもマネジメントの難易度が格段に高まっていることも要因の1つだと考えられる。

このような環境下で、先ほど述べたような負荷の高い仕事に対して苦労している管理職の姿を見たら、中堅・若手メンバーが管理職を「やりたくない」「できない」と思ってしまうのも無理はないだろう。

「管理職になりたくない問題」への処方箋(1) 管理職の多様性推進

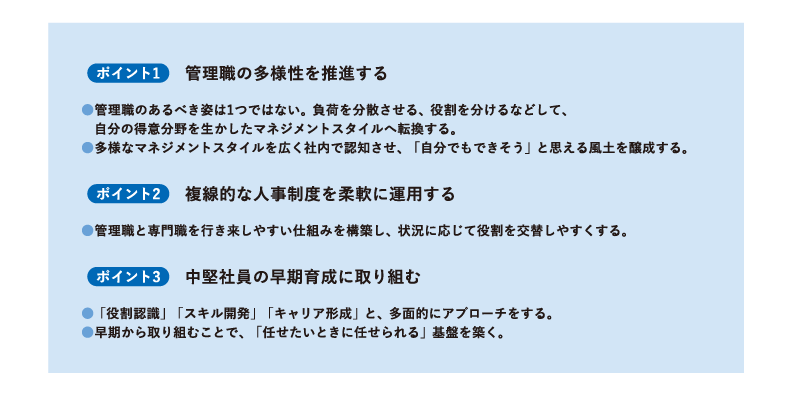

それでは、「管理職になりたくない問題」に対して、どのように向き合っていけばよいのだろうか? ポイントを図表4にまとめたので、1つずつ見ていきたい。

<図表4>「管理職になりたくない問題」への処方箋

まず考えられるのは、管理職の機能・役割を「分ける」ことだ。

管理職の役割は多岐にわたるが、「業務の進捗管理をすること」「将来に向けた戦略を構想すること」といった業務遂行の領域(コト)と、「職場メンバー同士の協働を促すこと」「職場メンバー個人の育成」といった人・組織の領域(ヒト)に分けることができる。だが、これらのすべてが得意だと言い切れる人は滅多にいないのではないだろうか。これらの役割を管理職同士で「分ける」事例も出てきている。例えばリクルートでは、2人のマネジャーがチームを組んで、「コト」と「ヒト」の領域をそれぞれが担当する試みを推進している。

もしくは、職場のメンバーや他の専門家と「分ける」ことも効果的だと考える。例えば、管理職よりも専門性の高い知識やスキルをもつベテランに若手の育成を任せることができるだろう。あるいは、部下のキャリア形成を支援するために、キャリアカウンセラーを頼った方が効果的なケースもあるかもしれない。

こうした管理職の役割を「分ける」といった取り組みは、結果として、管理職像の多様化を進めることに他ならない。管理職のあるべき姿とは、なにも「業務遂行の領域と人・組織の領域の、すべてを完璧にこなすこと」ではない。「ビジョンや戦略を描く」「多様な意見をメンバーから引き出す」「日常の業務から改善点を見出し着実に物事を進める」など、各々の得意分野や「らしさ」を生かした多様なマネジメントスタイルがあってよいはずだ。管理職自身も、職場を組成する多様なメンバーの一員として、得意なことに集中して生き生きと働き、自身が不足していると感じることは職場のメンバーや他部署などにサポートしてもらえばよいのではないだろうか。

そして、「うちの会社では、多様なマネジメントスタイルの管理職が、生き生きと活躍している」ということを、社内報などを通じて中堅・若手社員をはじめとした多くの社員に知ってもらうことで、「自分でもできるかも」「うちの会社で管理職をやってみたい」と思う人が増えていくはずだ。

「管理職になりたくない問題」への処方箋(2) 柔軟な制度運用

続いて考えられることは、複線的な人事制度に改定する、もしくは、すでに複線的な人事制度を採用している場合、その運用をきちんと行っていくことだ。なお、ここでの「複線的な人事制度」とは、「一般社員から、まず管理職層に昇進・昇格し、その後、部下をもつ管理職ともたない専門職に分化する」ことを想定している。このような考え方で制度運用を行うということは、すなわち、管理職と専門職を行き来しやすい仕組みを整えるということだともいえる。なお、「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024」では、全体の約4割の企業がこのような考え方のもとで制度運用を行っていることが明らかになっている。

ただ、同調査にて「異動・配置について感じている問題」について尋ねたところ、「役職定年やポストオフ後の異動・配置・処遇に困ることが多い」という回答が上位に選ばれており、管理職と専門職を自由に行き来するような運用に難しさを感じている企業も少なくなさそうだ。実際、人事担当の方から、こうした話を伺うことは多い。ポストオフに関していえば、「降格」や「はずれる」といった表現が使われることもあり、その処遇に対するネガティブなイメージが根強く残っていることも、制度運用がうまくできない背景の1つとしてありそうだ。先ほどの繰り返しになるが、管理職をあくまで「目指す成果の最大化を目的とした場合の役割」と捉え、状況に応じて役割を交替していくという、柔軟な異動・配置を実現することで、管理職層の多様化を推進していくことが重要ではないだろうか。

「管理職になりたくない問題」への処方箋(3) 中堅層の早期育成

ここまで、管理職の業務負荷を減らしたり、管理職層の多様化を推進したりすることで、「管理職になりたくない」から「管理職になってもよい」「自分でもできそうだ」と思えるようになる土壌を作っていくことが大切だとお伝えしてきた。

では、管理職候補者たる中堅層には、どのような手を打つとよいのか考えてみたい。

人事担当の方に中堅社員の特徴を伺うと、「目の前の仕事だけで手いっぱい」「安定的に仕事ができればよく、業務の範囲外の仕事をしたがらない」といった声が挙がる。また、弊誌Vol.74特集2「中堅社員の成長を促すもの─多様な成長経験と志向から探る」によると、中堅社員は自身のキャリア開発について、属する会社に限定せず、柔軟で自律的なキャリア形成を意識していることが確認されている。どうやら、キャリア形成には関心が高い一方で、仕事が生活の中心になることは避けたいという一面を持ち合わせていそうだ。

加えて、ひとえに中堅期といっても、年代の幅も広く、共通の課題設定が難しいことから、手厚い育成体制はとりにくいという印象だ。そのため、個人の経験の蓄積や能力開発は、本人の自主性に依存しがちになり、成長が個々人によって二極化しやすい時期ともいえる。その結果、(1)求められる役割の理解が不足する、(2)求められる役割を果たす力がない、(3)求められる役割を担いたくない、といった事態に陥ってしまう。

これら3つの事態に対しては、それぞれ(1)役割認識・拡大、(2)スキル認知・開発、(3)キャリア開発・形成といったテーマからアプローチしていくとよいだろう。早期からこれらのテーマに取り組むことで、比較的近い将来を見据えたキャリア形成がなされ、また、管理職に就くかどうかはさておき、マネジメントに必要とされる専門的なスキルを身につけることができる。例えば、プロジェクトをマネジメントする力、若手メンバーを育成する力、チームの組織力を高める力など、いずれも専門性が求められるものであり、管理職以外の仕事でも生かせるものだ。

こうした取り組みを通じて、中堅社員一人ひとりが自身の成長に自信をもち、将来の選択肢を広げていくことが期待される。そして最終的には、誰が管理職を担っても安心して任せられるような組織の基盤を築くことが重要ではないだろうか。

さいごに

「管理職になりたくない」という問題は、単なる個人の意欲の問題ではなく、時代の変化が生み出した構造的課題である。本稿で述べたように、管理職の負荷軽減や制度運用の柔軟性を高めることで管理職の多様性を推進し、中堅層の早期育成も併せて行うことで、「誰もが管理職を目指す時代」ではなく、「自分らしいスタイルで管理職を担える時代」を作り上げることが重要だと考える。本稿が、「管理職になりたくない問題」に頭を悩ませる方の一助になれば幸いである。

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.77 特集2「管理職候補者不足の時代にどう適応していくか」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

関連する企業事例

関連する記事

昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査 2016

【調査レポート】マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年

中堅社員の成長を促すもの─多様な成長経験と志向から探る

関連する研究テーマ

管理職向けの研修をご検討の方は、管理職研修(課長層)特集ページをご覧ください。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

佐藤 亮一

大手製薬会社での営業を経て、2012年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。営業担当として顧客接点を担い、主に1000~3000名規模の企業における、人・組織課題の解決を支援。2022年に開発部門へ異動し、2025年より現職。アセスメント研修領域の開発や販売促進・結果活用支援等に携わる。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)