連載・コラム

【徹底解説】なぜ若手・中堅社員は辞めるのか?

若手・中堅社員の定着と活躍を実現する効果的な施策例【後編】

- 公開日:2025/11/25

- 更新日:2025/11/25

弊社で行った研究・調査結果を基に、若手・中堅社員の離職について考察する本コラム。前編では、最新の研究・調査結果から若手・中堅社員の離職には「不満解消型」と「キャリア発達重視型」の2つの傾向があることを紹介しました。その背景には、個人の望む働き方やキャリアへの価値観の変化が影響していることが明らかになっています。

これまでの画一的な施策では、多様化する社員のニーズに対応することが困難です。昨今の変化を受け、企業は社員定着のための施策を講じる必要性が高まっています。すべての離職を防ぐことはできなくても、効果的な施策を打てば社員の定着率は高まります。そこで、後編である今回では、優秀層の「もったいない離職」を抑制し、定着と活躍を促す施策例をご紹介します。

- 【徹底解説】なぜ若手・中堅社員は辞めるのか?

- 若手・中堅社員の定着と活躍を実現する効果的な施策例【後編】

- 【徹底解説】なぜ若手・中堅社員は辞めるのか?

- 離職の実態と真の理由を探る【前編】

現状把握から始める定着施策

まず、若手・中堅社員の離職を防ぐポイントから見ていきましょう。離職を防ぐポイントは、大きく分けて2つあります。

1つ目は、組織全体を俯瞰し、要因を特定することです。

例えば、「条件面による不満」が多いのか、「人間関係による不満」が多いのか、不満の要素によって打つべき施策の方向性は大きく異なります。そのため、要因を特定し対策を講じることが、施策の効果を最大化する鍵となります。

2つ目は、個人のコンディションを把握しておくことです。

画一的な施策が通用しない昨今、組織全体を俯瞰視するだけでは、十分な施策を検討できないケースも増えています。そのため個人単位での状況把握と、必要に応じたキャリア支援などの機会を設ける必要があります。

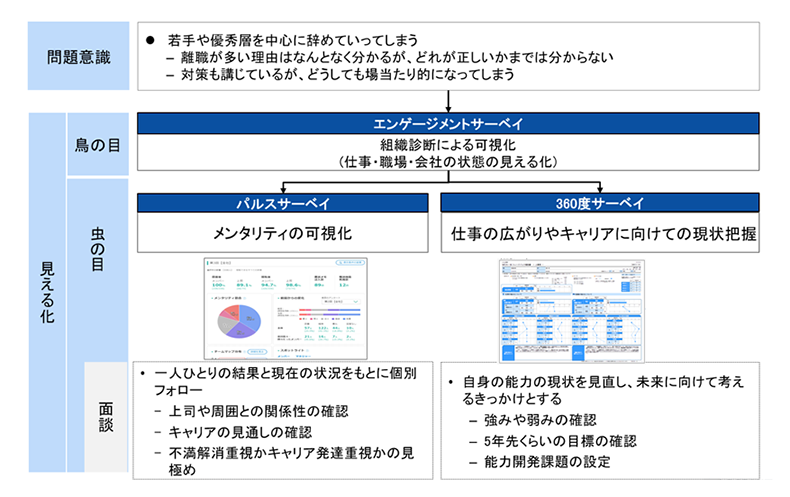

上記2つのポイントのような効果的な現状把握には、「鳥の目」と「虫の目」の両方の視点を、目的に応じて使い分けることが重要です。

例えば、組織全体を俯瞰するために有効なのは「鳥の目」です。

広い視野、中長期的な視点で大局的にものごとを見るのに役に立つ「鳥の目」は、施策の方向性を特定することが有効です。

一方、個人の状況把握には「虫の目」です。

個人に対する具体的な手段を取るために、要因を絞り込む際に役に立つのは「虫の目」です。この双方の視点を取り入れながら、組織全体と個人の現状を見える化することで、実態に即した効果的な打ち手を講じやすくなります。

組織全体を俯瞰する「鳥の目」の施策例

続いて、「鳥の目」「虫の目」それぞれの視点を生かした施策例を紹介します。

まず「鳥の目」を生かした施策では、レベル単位で現状を把握できる、エンゲージメントサーベイ(組織診断ツール)の活用が有効です。というのも、社員のエンゲージメント向上と離職抑制には、強い相関関係があることが分かっているからです。

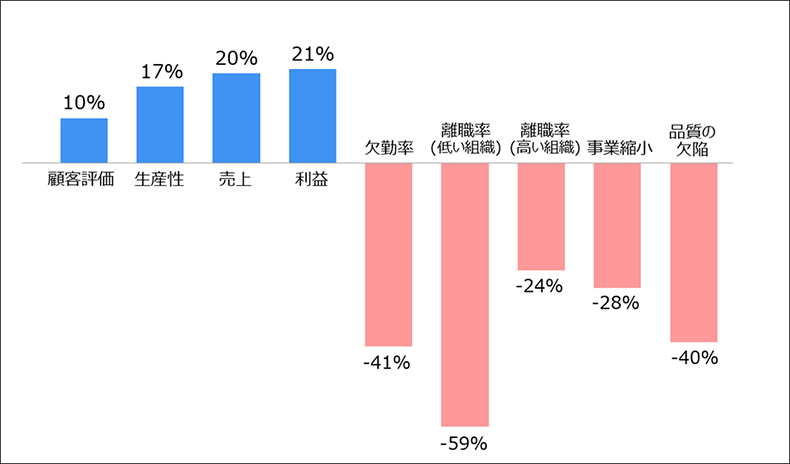

Gallup社が2017年に行った調査によると、エンゲージメントスコアの高い企業上位25%と、エンゲージメントの低い下位25%の企業の各指標を比較した結果、エンゲージメントスコアの高い企業上位の方が、生産性は17%、売上・利益は約20%高く、離職率の高い組織においては離職率が24%少ないという顕著な結果が報告されています。

出典:Gallup, Inc. “State of the Global Workplace”(2017)エンゲージメントスコア上位25%と下位25%の企業における各指標の比較

エンゲージメントサーベイは、要因特定と課題設定がしやすいフレームで可視化されるサービスを推奨します。例えば、弊社のエンゲージメントサーベイでは以下の3つの観点で現状と要因を特定できます。

- 仕事へのエンゲージメント:業務そのものへのやりがいなど

- 職場へのエンゲージメント:チームワーク、職場の雰囲気、上司との関係性など

- 会社へのエンゲージメント:企業理念への共感、将来への期待、組織へのコミットメント状態など

組織の強みと課題を把握し、離職要因を特定することで、自社の現状に対する課題設定・仮説の質を高め、より効果の高い施策を検討できるようになります。若手・中堅社員のエンゲージメントに絞った活用なら、年次別、部門別に分析することで、重点的に対策を講じるべき施策の方向性を特定することもできるでしょう。

個人を特定する「虫の目」の施策例

個々の現状把握と具体的な課題の解決策を検討するための「虫の目」ツールとしては、「パルスサーベイ」や「360度サーベイ」、弊社のマネジメント支援ツール「インサイズ」の活用が有効です。

360度サーベイは、マネジメント層の育成・評価というイメージが強いですが、若手・中堅社員の育成にも効果的に活用できるツールです。上司、同僚、部下からの多角的な評価を通じて、周囲からの期待に対する能力の発揮度を明らかにできます。

一方インサイズでは、パーソナルデータをもとに、管理職が担当メンバーの状態を「不満解消型」に近い状態なのか、それとも「キャリア発達重視型」に近い状態なのか、見極めることを助けます。上司向けに出力される個人レポートでは、面談時の具体的な支援方法を記載しているため、声のかけ方に迷う管理職にとっても、メリットが大きい施策となるでしょう。

ここで360度サーベイを活用した有効な手立てを紹介します。

■「不満解消型」への予防策

上司が360度サーベイの結果を通じて、本人の強み・弱みについて話す機会を設け、一緒に成長課題を設定することで「上司が関わってくれない」などの不満防止効果を期待できるでしょう。

■「キャリア発達重視型」への予防策

数年先にどうなりたいか? という本人の目標を確認したうえで、360度サーベイを用いて、周囲からの期待や本人の現在地を確認。会社内での成長実感や、今後の活躍の可能性を感じられる機会の創出へと繋げることができます。

こうした「虫の目」ツールを用いれば、若手・中堅社員が「自分が思っていたよりも、上司や周囲は自分に期待をかけ、成長を見守ってくれている」と実感できるような、リテンション効果の高い施策を講じられます。

若手・中堅社員の活躍をめぐる実態

ここからは定着と活躍のための、若手・中堅社員向けの研修施策について紹介します。

若手・中堅社員の定着・活躍について、多くの企業の人事担当者から「言われたことだけではなく、主体的に活躍の幅を広げてほしい」という期待をよく伺います。ここからは、働き手が主体的に自らの仕事経験を作り上げていく「ジョブクラフティング(*)」をキーワードに、若手・中堅社員の主体性の発揮状態に関する実態を見ていきます。

*ここで扱うジョブクラフティングとは、仕事の幅を広げ、自己成長やスキルアップへと繋げる「拡張型ジョブクラフティング」を示しています。

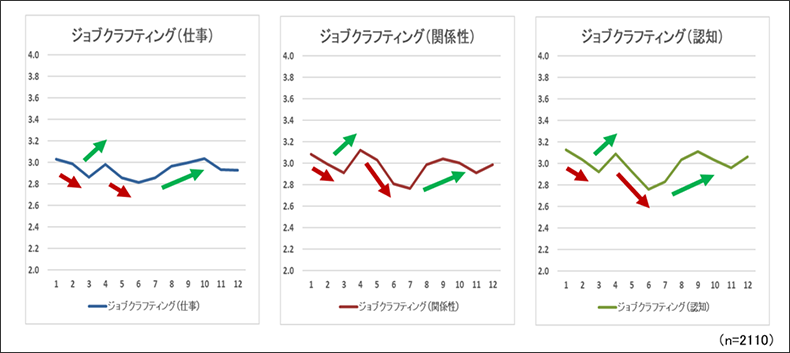

弊社の「若手・中堅社員の組織適応に関する現状把握調査(2025)」では、入社1~12年目の若手・中堅社員2110名を対象に調査を行いました。この調査のなかで、ジョブクラフティングにおける「仕事を広げる」「関係性を広げる」「認知を広げる」の3つの要素について、日頃どの程度意識して取り組めているかを回答していただきました。

調査の結果、3年目で主体的な行動が低下、4年目に少し上昇し、5~7年目の間で少しずつ低下し、8年目以降にゆるやかに上昇するという傾向が見られました。

3年目の壁

入社から3年目前後の社員が直面する課題として考えられることは、仕事をこなすのに精一杯で、主体的な行動を取る余裕がないことです。3年目になると、1~2年目の頃より仕事に慣れているため、一人前とみなされ、上司からの手厚い支援や指導からは遠ざかります。また与えられる仕事の範囲が拡大し、業務量も一般的に増えることが多いため、心理的・時間的な余裕が持ちづらい状況になりがちです。

そうすると「このままこれから先もこの仕事を続けていくのだろうか」といった漠然とした不安を抱えてしまいます。余裕がなく、もやもやとした状態で過ごすことで、前編でご紹介した「不満」を理由に退職する可能性が高まってしまいます。

この「3年目の壁」を乗り越えるために、3年目前後で「仕事に対する視野を広げ、自分の特徴や仕事の意味を捉えなおす機会」を設けることを推奨します。

5~7年目の停滞

3年目を乗り越え、本格的に組織の中核となる中堅社員になった頃にやってくるのが停滞期です。年齢的にも30代を目前とし、自分や周囲のライフステージの変化が生じる人も増えていきます。また、与えられた業務に対応するだけでは、将来への次のステップが見えづらくなり、マンネリや停滞感からモチベーションが低下する可能性が高まります。

このような停滞感から脱するため、「キャリアのための新たな成長機会」を求めて退職してしまうケースが考えられます。この「5〜7年目の停滞期」を乗り越えるためには、「目指すキャリアの目標や軸を持ち、自分の活躍イメージを明確にすること」がポイントです。

若手・中堅社員の活躍を促すキャリアの節目別の対策

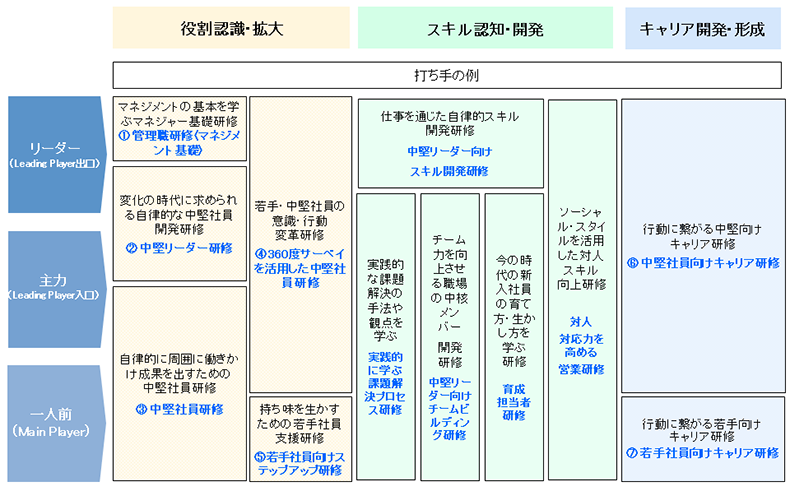

弊社ではトランジション・デザイン・モデル(社会人の発達段階をモデル化したもの。詳細はこちら)をベースに、キャリアの節目に合わせて以下の3つのテーマで育成施策を設けています。

- 役割認識・拡大:自分の業務内容や役割に対する視座・視野を広げ、主体的な行動を促す

- スキル認知・開発系:課題解決力やコミュニケーション力など、実務に直結するスキルを向上させる

- キャリア開発・形成:若手・中堅社員それぞれに合うアプローチで、今の仕事環境のなかでキャリアに繋がる機会を自分で獲得するよう促す

※各研修の詳細については、以下リンク先よりご確認ください。

① 管理職研修〈マネジメント基礎〉

② 中堅リーダー研修

③ 中堅社員研修

④ 360度サーベイを活用した中堅社員研修

⑤ 若手社員向けステップアップ研修

⑥ 中堅社員向けキャリア研修

⑦ 若手社員向けキャリア研修

キャリア研修における2つのアプローチ方法の活用

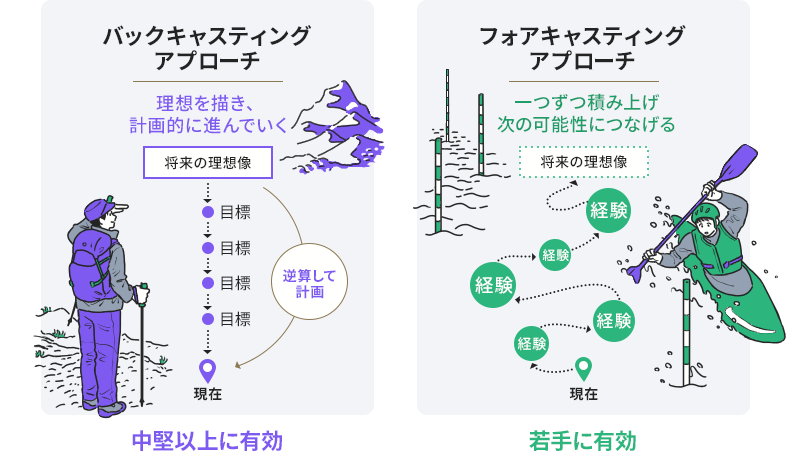

弊社のキャリア研修では、2種類のアプローチ方法があります。

1つ目が図内左側のバックキャスティングアプローチ。これは将来の理想像から逆算して計画を立てていくもので、世のなかの多くのキャリア研修で取り入れられている印象のあるアプローチ方法です。そしてもう1つが、図内右側のフォアキャスティングアプローチ。目の前のことを一つひとつ確実に積み上げていくことで、将来の選択肢を広げていくアプローチ方法です。

社会人経験の浅い若手層は、リアリティを持って将来の自分のキャリアをイメージすることが難しい場合があります。そこで弊社の研修では、これまでの頑張りや積み重ねから、今の仕事・職場での自分の成長を感じ、さらに今後の活躍に向けてどのようなリソースを活用できそうか、具体的に言葉にすることを想定した研修を設計しています。

中堅層は逆に、目の前のことはある程度積み上げてきたものの、「この先どうしたらいいのか?」といった漠然とした不安が生じやすい傾向にあります。その場合は、うっすらとでもキャリアに対する展望を描き、そのために必要な準備をしていく「バックキャスティングアプローチ」が有効となります。

ただ、昨今は不確実性が高く、雇用形態の変化など働き方や価値観も多様化していることから、弊社では中堅層以上では両方の思考法を用いて自分なりのキャリアを描くこと推奨しております。

まとめ

労働人口が減少していくなか、今後の組織の中核を担う若手・中堅社員への期待がますます高まっています。一方で、時間をかけて育てた人材の離職が相次ぐことは、多くの企業における深刻な経営課題です。事業特性や組織状態ごとに、効果的な打ち手も異なるため、弊社ではお客様1社ごとの状況に合わせたご支援を行っています。個別にご相談されたいお客様は、ぜひホームページよりお気軽にお問い合わせください。

なお、本コラムでご紹介した施策は、現実問題に対する解決策という側面だけでなく、積極的な社員の活躍も見据えた取り組みとして、ぜひ参考にしていただければ幸いです。社員の定着・活躍のための施策が、社員一人ひとりの成長を支援し、結果として事業の競争優位性に貢献する取り組みとなることを願っています。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

ソリューションプランナー

結城 綾乃

2022年中途入社。入社以降、中堅・中小企業を中心とする営業部署にてソリューションプランナーとして、経営・人事・現場を見据えながら多領域にわたる課題解決や価値創造の支援に携わる。

- 【徹底解説】なぜ若手・中堅社員は辞めるのか?

- 若手・中堅社員の定着と活躍を実現する効果的な施策例【後編】

- 【徹底解説】なぜ若手・中堅社員は辞めるのか?

- 離職の実態と真の理由を探る【前編】

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)