調査レポート

自律的に働くことに関する実態調査

435名に聞く、協働と働きがいにつながる「自律」の実態とその要因

- 公開日:2020/08/31

- 更新日:2024/06/07

事業環境の変化やテレワーク(リモートワーク、在宅勤務)の普及により、組織成果を左右する鍵として従業員の「自律」が注目されている。しかし「自律」とは、具体的にどのような場面でどのような行動をすることだろうか。協働はおろそかにならないのか。どうすれば「自律」を育めるのか。疑問は多い。435名の実態調査を通じ、「自律」を解剖する。

- 目次

- 調査概要

- 8割の回答者が「自律」を期待されている

- “自分は自律的に働きたい しかし周りが望んでいない”

- “「自律」は難しい。「協働」がおろそかになる”

- 3種類4段階の「自律」

- 自己志向と協働志向の自律はつながっている

- 「自律」は働きがいにつながる

- 「自己決定」の習慣と自己成長と公共善の「規範」

- 「自律」を促す要因と会社や人事にできる施策

調査概要

本調査は、300名以上の企業に正社員として勤務する20代~50代の、一般社員と部下をもつ課長相当の管理職を対象とした。営業、サービス、事務、技術の職務系統が均等になるように、また一般社員においては20代、30代、40代、50代が均等になるように回収した。有効回答数は435名である(図表1)。

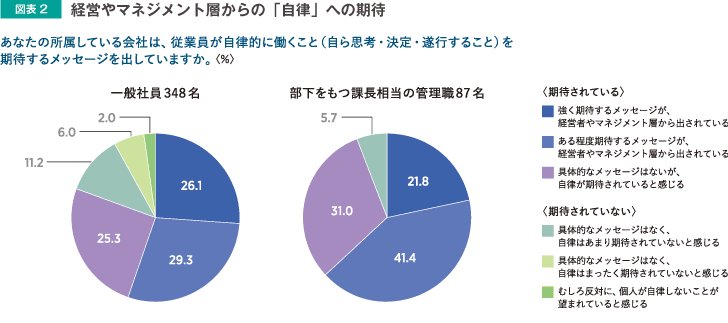

8割の回答者が「自律」を期待されている

従業員の「自律」は企業の重要課題である、という捉え方はそもそも正しいだろうか。「あなたの所属している会社は、従業員が自律的に働くこと(自ら思考・決定・遂行すること)を期待するメッセージを出していますか」と尋ねたところ、83.4%の回答者が「期待されている」と答えた。一般社員、管理職別に見ると、管理職においては実に94.3%が、会社から「自律」が期待されていると捉えている(図表2)。「自律」は今日の企業経営の喫緊の課題、と読み取って差し支えないだろう。

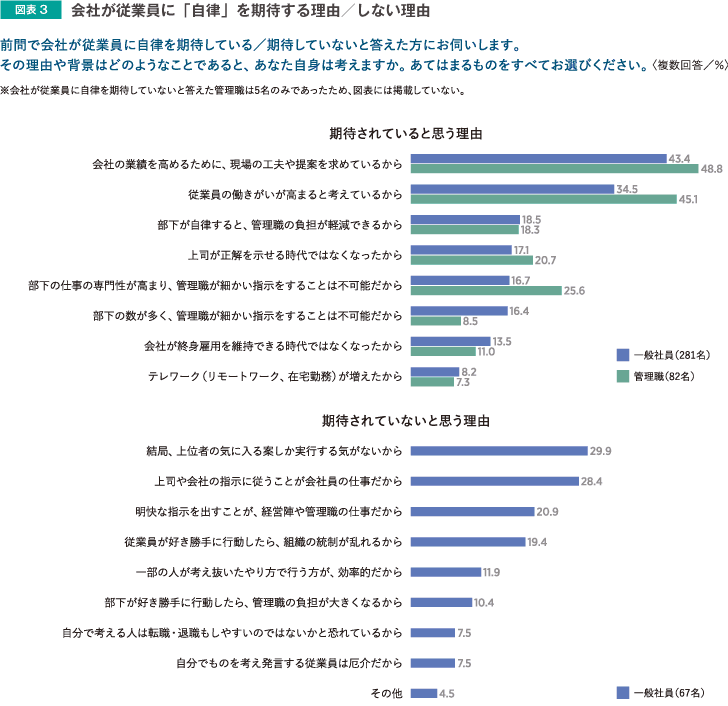

その理由や背景を回答者は図表3のように捉えている。会社が従業員の自律を期待する理由は、一般社員・管理職共に「会社の業績を高めるために、現場の工夫や提案を求めているから」「従業員の働きがいが高まると考えているから」の順で高く、合理的な経営判断と捉えられているようだ。また、「上司が正解を示せる時代ではない」と考える率は管理職の方が高く、部下の数が多いといった物理的な制約よりも「部下の仕事の専門性が高まり、管理職が細かい指示をすることは不可能だから」といった業務の高度化・複雑化の影響があるようだ。

会社が従業員に自律を期待していないと回答した人は、「上司や会社の指示に従うことが会社員の仕事だから」と考えている。また、「結局、上位者の気に入る案しか実行する気がないから」という諦めや、「明快な指示を出すことが、経営陣や管理職の仕事だから」という上位層への期待の強さともとれる役割意識も見られる。

“自分は自律的に働きたい しかし周りが望んでいない”

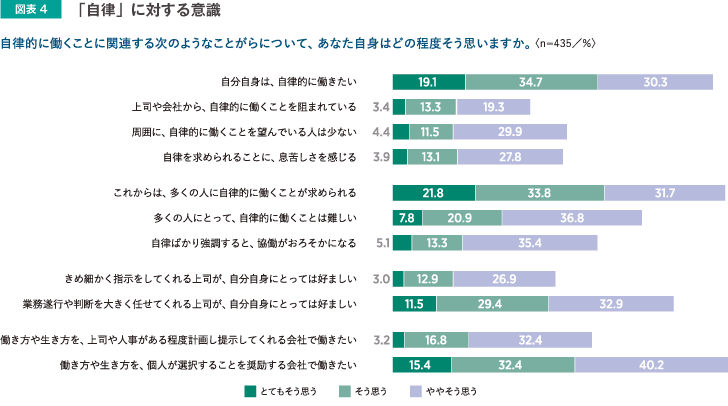

個人の側は「自律」を望んでいるのだろうか。図表4に、「自律」に対する個人の意識をまとめた。実に8割以上の回答者が、「自分自身は、自律的に働きたい」と考えている。

しかし、“会社が従業員の「自律」を期待しており、従業員自身も「自律」を望んでいるなら、両者の息はぴったり合っている”と考えるのは早計だ。自律的に働きたいとする人の半数程度が、「上司や会社から、自律的に働くことを阻まれている」「周囲に、自律的に働くことを望んでいる人は少ない」と考えている。“自分は自律的に働きたいが、周りが望んでいない”という認知が少なからず存在するようだ。

また、「自律を求められることに、息苦しさを感じる」人も同程度見られる。自ら「自律」を欲することと他者から「自律」を求められることは別のことと考えるべきだろう。

“「自律」は難しい。「協働」がおろそかになる”

また、同じく図表4から、「これからは、多くの人に自律的に働くことが求められる」が、「多くの人にとって、自律的に働くことは難しい」「自律ばかり強調すると、協働がおろそかになる」との見通しがうかがえる。この見通しは正しいだろうか。特に「自律」と「協働」の関係は後段で検証することにする。

マネジメントのあり方に関しては、「きめ細かく指示をしてくれる上司」と「大きく任せてくれる上司」では、後者の方が人気のようだ。また、働き方や生き方を、「ある程度計画し提示してくれる会社」と「個人が選択することを奨励する会社」でも後者への支持が高い。図表5で年代別に見ると、20代は他の年代に比べて「自分自身は、自律的に働きたい」との回答率が低く、「自律を求められることに、息苦しさを感じる」との回答率が高い。「きめ細かく指示をしてくれる上司」を好む率も高い。一方、30代以降では「上司や会社から、自律的に働くことを阻まれている」「自律を求められることに、息苦しさを感じる」といった意識は年齢と共に低下し「大きく任せてくれる上司」が好まれる。

3種類4段階の「自律」

「自律」が期待されていると感じているのに、阻まれているとも感じる。自分はそうしたいが他者には難しいと思う。あるいは協働が損なわれると懸念する。このように「自律」に対する考えはすれ違いがちだ。その理由の1つとして、「自律」という言葉によってイメージする行動に幅があり、具体的に語られていないことが指摘できる。

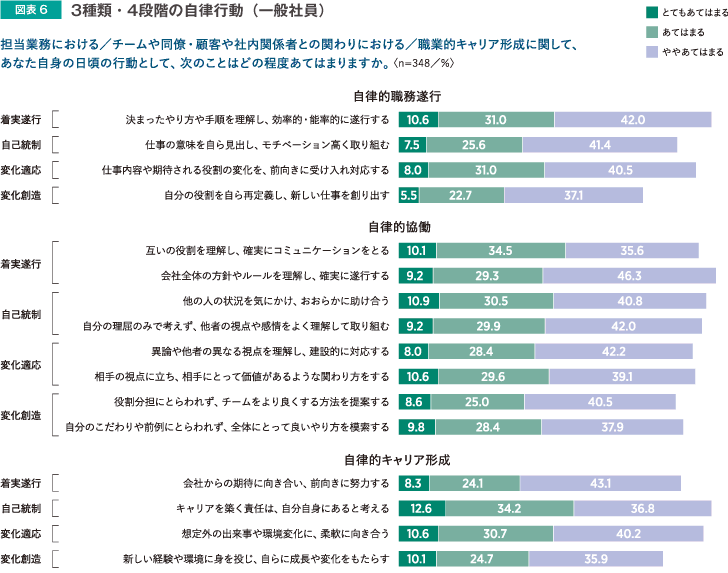

そこで、「自律」の対象ごとに、自己の担当業務に関する「自律的職務遂行」、チームや組織に関する「自律的協働」、キャリア形成に関する「自律的キャリア形成」の3種類の「自律」を考えてみたい。さらに変化対応の度合いが低い順から「着実遂行」「自己統制」「変化適応」「変化創造」の4段階の「自律」行動を考えてみる(Griffinらの役割行動モデルを参考に作成*)。

*Griffin, M. A., Neal, A. & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of management journal, 50(2), 327-347.

(「人が自律的に働くということ」図表3参照)

3種類4段階の「自律」行動を、一般社員の回答者がどの程度行っているかを示した(図表6)。「とてもあてはまる」「あてはまる」という積極的な選択肢に絞って見ると、自律的協働や自律的キャリア形成に比べ自律的職務遂行の実践度はやや低めである。チームや組織の良い状態や、人生という時間軸で良い状態に向けて自らを律することよりも、実は日々の仕事における自律が難しいことが分かる。

また、変化対応のレベルごとに見ると、示された基準に従って効率や能率を高める「着実遂行」は比較的遂行されやすく、自ら基準を選択し変化を創造する「変化創造」は難度が高い。

人材マネジメントポリシーを従業員に発信する場面であれ、上司面談で自らの働き方の抱負を述べる場面であれ、「自律」を語るときにはこのような具体性の高い会話がすれ違いを防ぐ。

自己志向と協働志向の自律はつながっている

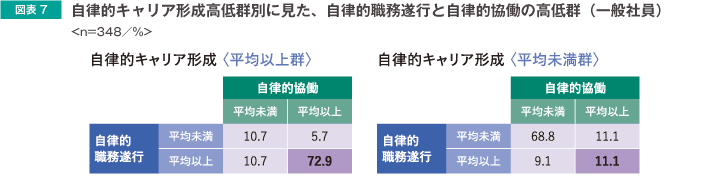

自律的キャリア形成と自律的職務遂行は自己志向の自律であり、他者やチーム・組織と調和する協働志向の自律とは一見方向性が異なる。おそらくそのような理由から、「自律ばかり強調すると、協働がおろそかになる」という懸念をもつ人が少なくないのだろう。

実はそのような直感的な見通しは事実に反することが図表7で確認できる。まず、自らキャリアを切り拓く意識の高い人は目の前の担当業務や職場の他者をおろそかにしてでも自分を優先するのでは……というありがちなイメージの正否を確かめるために、自律的キャリア形成が平均以上の群と平均未満の群に分けた。次に自律的職務遂行の平均以上・未満群×自律的協働の平均以上・未満群の掛け合わせの集計をして分布を調べた。もし自己志向の自律によって協働がおろそかになるのであれば、左下の枠の割合が高くなるはずである。自律的職務遂行と自律的協働のいずれも平均以上に行う人は図の右下の枠にカウントされる。

実際は、自律的キャリア形成が平均以上の群では、自律的職務遂行も自律的協働も平均以上である人の割合が最も高かった。逆に自律的キャリア形成が平均未満の群では、自律的職務遂行も自律的協働も低い左上の枠の割合が最も高い。キャリア自律が進む世の中は、会社から心が離れる人を増やし自律的協働を減らしていくのではないかと心配される。しかし実際には、「自律」の経験やマインドは植物の根のようにつながって伸びており、協働志向の自律を芽吹かせることにもつながっているようである。

「自律」は働きがいにつながる

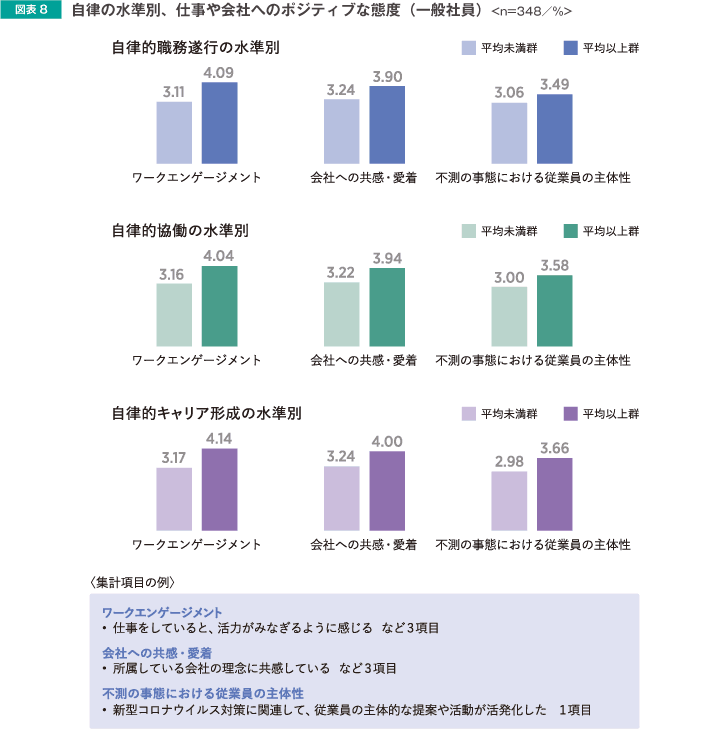

ところで、このような「自律」は働く個人やその所属組織にとって良いものなのだろうか。図表8に、3種類の「自律」の水準ごとの、「ワークエンゲージメント」「会社への共感・愛着」「不測の事態における従業員の主体性」の水準を集計した。いずれも自律の水準が高くなるほど、個人の働きがいや所属組織へのポジティブな関わりは増加する傾向が見られる。

「不測の事態における従業員の主体性」は、まさに今、新型コロナウイルス対策に企業が直面するなかで、従業員の主体的な提案や活動が活発化したとの回答である。自分以外の同僚も含めた様子が回答に表れていると考えられることから、自律は個人特有の現象というより、集団に促されたり伝播したりもする現象と考えられる。

「自己決定」の習慣と自己成長と公共善の「規範」

最後に、「自律」が何によって促され育まれるかを探ってみたい。

「自律」は、文字通り自らを律することである。自ら決める「自己決定」が肝要であろう。しかしそれだけでは行き当たりばったりの行動やワガママと区別がつかない。一方、自己の外にある「規範」に従うだけでは他律になってしまう。判断の拠り所とする規範を自ら選択しそれに沿って自己決定する状態を「自律」と考えてみる。

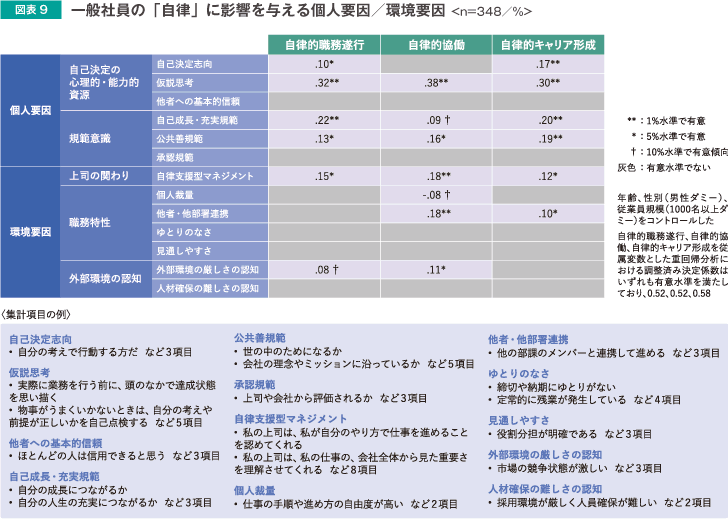

さらに、ここまでの分析結果からは、「自律」が個人内に閉じた現象ではないことが印象づけられた。上記に挙げた自己決定の習慣と規範意識に加えて、上司のマネジメント、担当職務の特性、市場などの外部環境の特徴が、3種類の「自律」に与える影響を重回帰分析という手法を用いて検証した(図表9)。

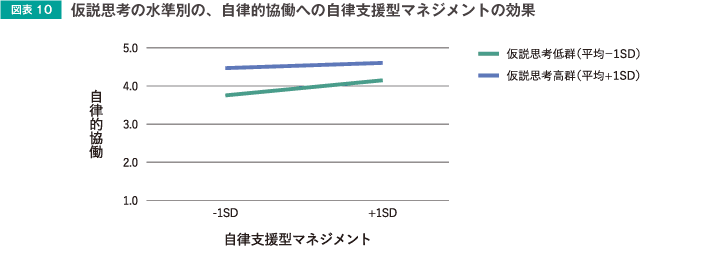

仮説思考と自律支援型マネジメントの間にはお互いに影響し合う関係が見られた(交互作用)(図表10)。図の2本の線は、自律支援型マネジメントの水準が横軸(x軸)に沿って増えていくときに縦軸(y軸)の自律的協働がどのくらい高まるかという関係を、仮説思考の低群・高群ごとに表したものである。仮説思考の低群の方が、傾きが急な直線となっている。仮説思考をあまりしない人たちに対してこそ、自律支援型マネジメントが自律的協働を促す効果が強いことが示されている。

「自律」を促す要因と会社や人事にできる施策

図表9・10の結果を読み解きながら、会社や人事にできる施策を考察して、本稿を締めくくりたい。

まず個人要因を見る。何事も自分で決めたいという「自己決定志向」は自律的職務遂行と自律的キャリア形成を促す。会社や人事は、自己決定を尊重し見守る上司マネジメントを推進する他、主体的な行動が損をしたり失敗によって過剰な責任を問われたりしない評価制度によって「自律」を支援できる。

「自己決定志向」以上の強さで、自律的協働も含めたすべての「自律」を促すことが明らかになったのが「仮説思考」である。事前に達成状態や目的を思い描いたり、うまくいかないときには前提を見直したりといった習慣を指す。会社や人事は、トレーニング実施や上司との1on1ミーティングの設計などを通じて個人の仮説思考の習慣づくりを支援できる。

「自己成長・充実規範」「公共善規範」もすべての「自律」を促した。人事や上司は、キャリア研修やコーチングなど自己理解支援の施策によって、成長目標を具体的に描くことや、人生を充実させる指針をもつことを支援できる。また、経営理念やその先にある社会のニーズを理解できるよう、経営層による理念の語りかけや情報開示、従業員の社会体験の奨励も有効だろう。人からの評価や評判を気にする「承認規範」は「自律」を促進しない。短期的な人事評価に一喜一憂せずに済むような環境が作れるとよいだろう。

上記の考察を裏付けるように、環境要因においては「上司の自律支援型マネジメント」がすべての「自律」を促した。部下が自分のやり方で仕事を進めることを認め励ましたり、仕事の重要さを理解し仕事をより良く進めるために必要な情報を提供したり、振り返りを支援したりといった支援的役割を上司が担うことが重要なポイントだ。図表10で見たように「仮説思考」が低い部下に協働を促すには上司の関わりが特に有効である。

また、「他者・他部署連携」を必要とする職務設計が自律的協働と自律的キャリア形成を促すことにも重要な示唆がある。個人に閉じた仕事ではなく、協働を必要とする仕事や役割であることを事前に明示し意識づけることが重要といえる。

最後に、「外部環境の厳しさの認知」が、自律的職務遂行と自律的協働を促していた。危機意識は連帯を生み出す要因となる。しかしそれは個人の習慣や支援的な環境が整った上であることが重要だ。とり得る手段がない状況で危機への不安が煽られると逃避行動につながるとの研究もある。

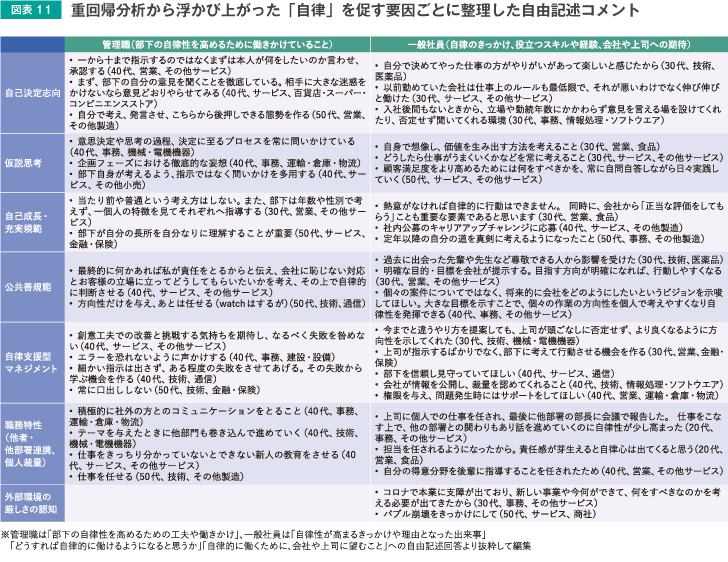

会社や上司からの関わりの事例を図表11にまとめたので参考にされたい。

以上、抽象的に語られがちな「自律」への理解を多角的に深めることを試みた。自律と協働の組織づくりの参考にしていただけたら幸いである。

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.59 特集1「自律的に働く」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

関連するサービス:「自律型組織への変革コンサルティング~人事制度設計、人材・組織開発の一貫支援~」

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

客員研究員

藤澤 理恵

リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。

“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。

経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)