連載・コラム

中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 公開日:2025/09/29

- 更新日:2025/09/29

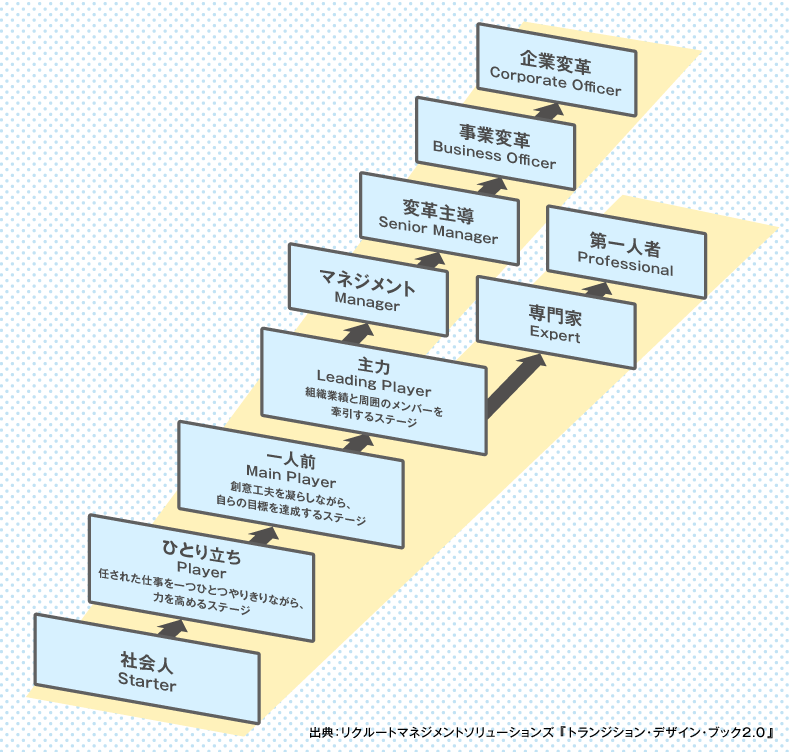

本連載では、「中小企業の組織づくり」をテーマに、組織における階層別育成の考え方をご紹介しています。第1回では、現代の企業において従業員に期待される役割を階層別に可視化した「トランジション・デザイン・モデル」について取り上げました。

本コラム最終回となる第11回では、第10回でお伝えした一定の経験を積んだ既任マネジャーに期待される能力や役割を踏まえ、効果的な関わり方についてケーススタディを通じてお伝えできればと思います。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

(1)ケース① 自組織の都合のみを考えてしまうマネジャー

前回は、以下のケースをご提示しました。「うちにもこんなマネジャーがいるな……」「うちのマネジャーとは少し違うな……」など、ご自身の職場状況を考えながらお読みいただいたのではないでしょうか。今回は、改めてそれぞれのケースについて考えてみたいと思います。

営業1課を率いてもう5年になるA課長。1課の業績は安定しており、今や他の事業部からも注目を集める課となっています。その立役者であるAさんの評判を、開発部のB課長に尋ねてみました。

「A課長の業績づくりは素晴らしいですね。はたから見ていてもメンバーの成長が感じられますし、しっかりとマネジメントをされているのが分かります。その点は私どもの課でも見習いたいところです。

【1】唯一ひっかかる点があるとすれば、中期経営計画に盛り込まれている新商品の開発に非協力的なところでしょうか。というのも、その新商品は今期のうちに開発の方向性を定める計画となっており、業績を出している営業1課にもその判断材料としてお客様の声をヒアリングさせてもらう予定でした。しかし、いざヒアリングをA課長に依頼したところ、なんと断られてしまったのです。

返答の内容をまとめると、『自分たちは現時点で十分に業績を出しており、つまりそれは今の商品が顧客のニーズに合っているということである。あらためて新商品を開発する理由が分からない。それに、うちの課は業績を上げている分、メンバーもみな相当忙しい。追加の業務などできるわけがない』とのことでした。多忙なのは分かりますが、すでに方針が定まっているなかであのような態度を取られるのは残念という他ありません」

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 「バリューチェーン全体で顧客に価値を届ける」という意識をもてているか

本来マネジャーは戦略推進の実現に向けた動きが期待されるポジションですが、Aさんは新商品の開発に協力しないという、むしろ組織全体の方針に反する動きを取っています。

当人としては多忙な自部署の現状を踏まえ、業務量をコントロールしたいとの考えがあったのかもしれませんが、こうした場面で自組織にとっての最適性のみを優先させることはマネジャーとして望ましい態度ではありません。

今回のようなケースでは、マネジャーの視野を広げ、「バリューチェーン全体で顧客に価値を届けている」という意識を持ってもらうことが重要となります。具体的には、関連部署間での情報交換の場や、業務の流れを整理する機会を日頃から設けるとよいでしょう。

(2)ケース② 経験のない部署のマネジメントに苦労するマネジャー

開発1課のCマネジャーに対する印象を、直属の上司であるD部長に伺いました。

「Cマネジャーは開発1課に異動してきて1年になります。以前は営業部で活躍しており、その力を開発でも発揮してほしいと期待していたのですが……どうも動きがいまひとつなんです。【1】特に会議になると、Cさんは『私は開発のことは詳しくないから』と聞き役にまわるばかり。こちらとしては、顧客や営業を深く理解しているCさんならではの意見が欲しいのですが……。

部署の業務にも支障が出ており、メンバーからも『Cマネジャーが判断してくれないせいで仕事が進まない』と不満の声があがっているような状態です。経験のない職種でのマネジメントを任せたことが間違いだったのでしょうか……」

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 異職種のマネジメントにおけるヒント

これまで自分がプレイヤーとして経験してきた職種であれば、取り巻く環境を詳細に把握しており、取るべき行動も具体的にイメージできる……といったように、マネジメントも自信を持って行えるでしょう。しかし、自分が実際に取り組んだことがない職種のマネジメントとなると、そもそも環境を正しく捉えられているかどうかも判然とせず、具体的な動き方が分からないせいでアドバイスもできない……と誰しもやりにくさを感じるものです。

とはいえ、たとえ経験がない分野だとしても「業務に精通している部下に成果アップのヒントを聞いてみる」といったように、自分なりに情報を集めて動き方をイメージすることはできます。同時に、マネジメントを助けるヒントを伝えたり、前向きにマネジメントに取り組めるように背中を押したりといった、周囲のサポートも異職種出身のマネジャーにとっては大きな支えになるはずです。

こうした異職種のマネジメントで実績を残し、「あの人はどんな組織を担当しても成果を上げられる」といった評判がたつようになれば、そのマネジャーは次のステージである「Senior Manager=シニアマネジャー」に近づいているといえるでしょう。

関わり方のヒント

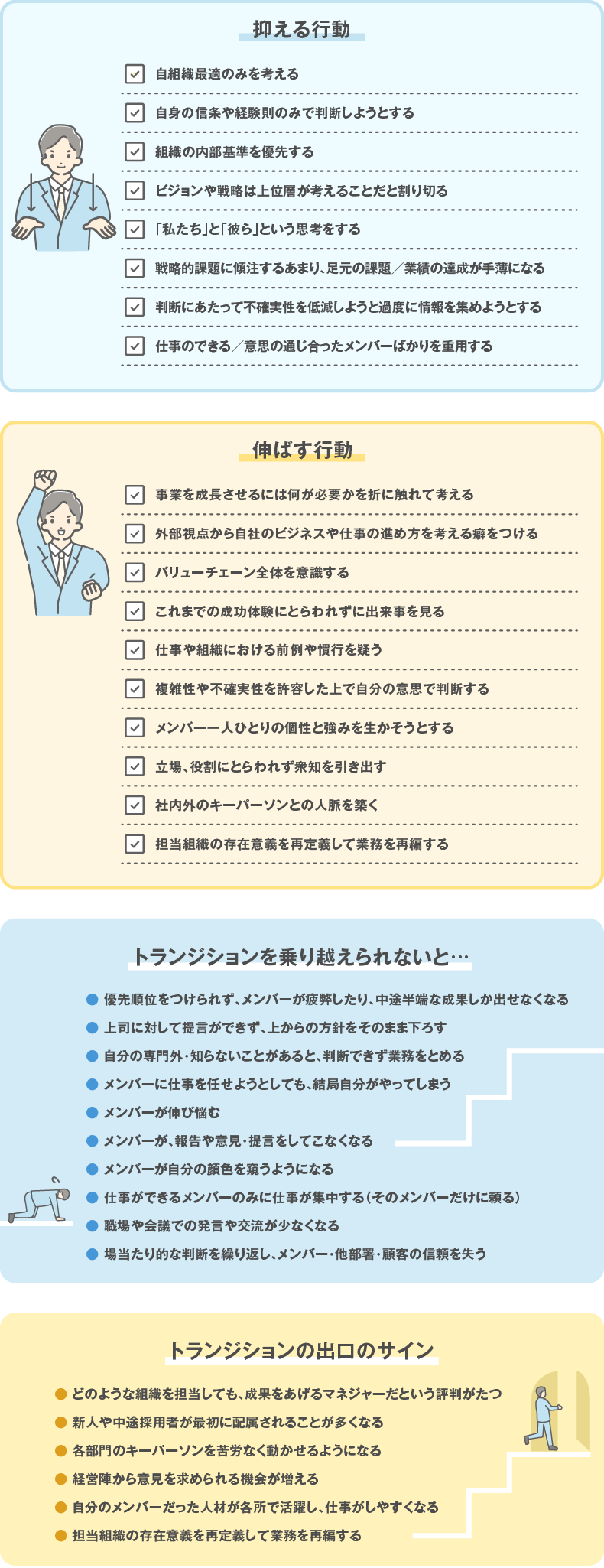

第10回でもご説明したとおり、弊社トランジション・デザイン・モデルでは経験豊富なマネジャーを「Manager=マネジャー(後期)」という階層に位置づけ、その行動や状況を整理しています。

具体的には、個々の社員に対して周囲が関わって決める「抑える行動」「伸ばす行動」のほか、うまく成長が進んでいないときの様子を「トランジションを乗り越えられていない」、順調に成長が進んでいるときに見られる行動を「出口のサイン」として分類しています。

マネジャー(後期)との関わり方を模索する際は、以下のような項目を目安にしてみてはいかがでしょうか。

詳細はこちらのコラムをご確認ください。

いかがでしたでしょうか。

1人でも多くの方が、Manager(後期)ステージからさらに次のステージに向けて力を蓄え、組織への貢献を実感しながら生き生きと働くことができるように、本コラムが参考になれば嬉しく思います。

本シリーズを通じた気づきが、皆さまのこれからに少しでもお役立ていただければ幸いです。

新着記事のお知らせは、メールマガジンで行っています。この機会にぜひこちらからご登録ください。

また、リクルートマネジメントソリューションズではトランジション・デザイン・モデルをベースに、各ステージで確認したいスキルや行動をまとめたチェックシートをご用意しております。

ぜひ本コラムを参考に、役割ごとのスキルや行動のチェックにお役立てください。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

インサイドセールスグループ

ソリューションプランナー

佐藤 修美

2007年リクルートマネジメントソリューションズ入社。以来、一貫して中小・中堅企業様を対象としたセクションに在籍、営業、営業マネージャー、北海道支社長を務める。人事制度構築、風土変革、マネジメント変革、オンボーディング、営業力強化、ダイバーシティ…など人材育成、組織づくりにまつわる、中小企業特有の悩みに幅広く対応してきた。担当した企業は延べ1,000社に上る。セミナーの企画運営・講師担当。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)