連載・コラム

中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 公開日:2025/02/10

- 更新日:2025/02/10

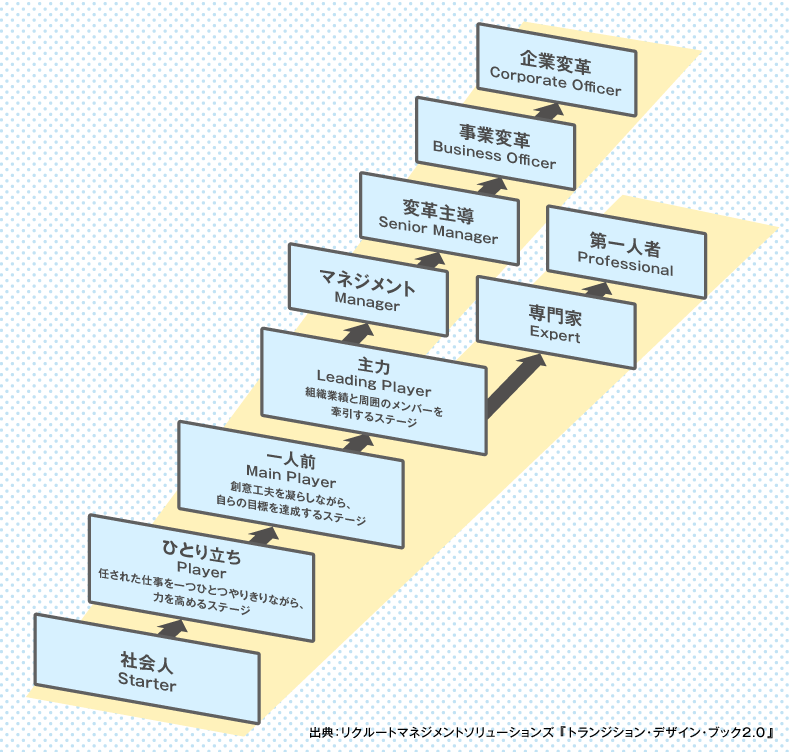

本連載では、「中小企業の組織づくり」をテーマに、組織における階層別育成の考え方をご紹介しています。

第1回では、「トランジション・デザイン・モデル」についてご紹介し、第2回では新人の特徴や期待されている役割についてお伝えしました。

第3回は、今の新人に期待される役割を踏まえ、ケーススタディを通じて実践へのつなげ方のヒントをお伝えできればと思います。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

(1)ケース① 元気がなくなる新人

前回、以下のケースをご提示しました。「うちにもこんな新人がいるな……」「うちの新人とは少し違うな……」など、ご自身の職場状況を考えながらお読みいただいたのではないでしょうか。あらためてそれぞれのケースについて考えてみたいと思います。

ケース①

直属上司Aさんに新人Bさんに対する印象をききました

新人Bさんは入社してしばらくは元気な様子だったが、入社して3カ月たつ頃には、【1】なんだか顔色がさえず、あいさつの声も小さいと感じることが増えた。先日資料づくりを依頼したけれどなかなか仕上がってこず、【2】「あの資料どうなったの?」と尋ねると「すみません……」というばかり。結局納期に間に合わず、私が作ることになってしまった。【3】雑談にものってこないし、【4】遅刻や寝坊も増えたようだ。

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 相手をよく見ているか

「顔色」という表現に注目してみましょう。かつて「部下の顔色をよく見ることがマネジャーの仕事だ」などといわれていました。体調や精神状態など、相手の状態をよく観察することがマネジメントにとって大切である、という意味合いかと思います。

しかしながら、昨今ではリモートワークも進み、顔色含め、新人が何をやっているのか、様子がさっぱり分からない、という方も多いのではないでしょうか。以前と比較し、マネジメントの難度が格段に上がったともいえるでしょう。新人の皆さん一人ひとりの状態をサーベイで確認するサービスなどもあります。まずは相手を知ろうとすること、観察することをあきらめないというスタンスこそが、大切なのではないでしょうか。

下線【2】 相手に伝わるコミュニケーションか

上司の「あの資料どうなったの?」という問いかけに対して、「すみません……」という反応は、回答としてはちぐはぐです。上司の問いかけに反応はしているものの、知りたいことには答えていない、という状況であることが分かります。ここで気になるのは上司の「問いかけ方」についてです。「どうなった?」という発問は、冷静に考えるとかなりあいまいな問いにも感じ、問われた新人側は何に対して応えていいのか戸惑い、言葉を飲み込んでしまった、とも考えられます。

また、さらにさかのぼって仕事の指示をした際に「何を」「いつまでに」「どの程度」といったことについて、上司と新人の間できちんと合意できていたのかどうか、ということも気になります。上司は「そろそろ資料があがってきていいのに……」とやきもきしているけれど、部下側は期限を聞いていないので、まだ時間に猶予があると思っている、でも突然どうなったと聞かれたから、多分急いだ方がよかったんだろうけれど……などと逡巡してしまう、といったことは考えられないでしょうか。

上司の一方的な「分かっているはず」「伝わっているはず」という感覚に頼らずに、相手にとって分かりやすいコミュニケーションが取れているかどうか、今一度点検してみる必要があるかもしれません。

下線【3】 心理的安全性はあるか

下線【2】の状態を別の側面から見てみると、仕事で分からないことがあったけれど質問ができず、滞ってしまっていた、なので「すみません」としか言えなかった、と想像することもできます。下線【3】の雑談にものってこないのは上司が怖いのか、話したくないのか、いずれにせよあまり関係性がよくないことも想像できます。

上司Aさんと新人Bさんは、普段どのぐらいのコミュニケーション量があるのでしょうか。また、会話の内容も、仕事についてだけなのか、仕事以外の話もしているのか、ざっくばらんに話せているのか、会話の質も気になるところです。ケースの例でいうと3カ月もの間、新人はぎこちない、落ち着かない様子で過ごしていたのかもしれません。

普段から気さくに話せていれば、相談も持ちかけやすいはずです。昨今は、プライベートの話をどこまでするのか、踏み込みすぎてもハラスメントになりかねない……など難しい側面もありますが、できるだけ早い段階で新人が安心できる関係性をつくっておきたいものです。

下線【4】 遅刻や寝坊は分かりやすいサイン

遅刻、寝坊、欠勤などは状態を確認する目安にもなります。ケースでは「遅刻や寝坊も増えたようだ……」と印象でしか語っておらず、様子をしっかりつかめていないのでは、とも感じることができます。

休み明けの遅刻が多い、特定の曜日に休む……など一定のパターンが見られることもあります。タイムカードなど時間が分かるものがあれば、さかのぼって確認してみると、何か手がかりがつかめるかもしれません。

ケース① まとめ

このケースの上司を見ていると、新人の様子を遠巻きに見ていて、具体的な事実をあまりつかめていない様子がうかがえます。

普段からの心がけとして、まずは相手との距離を縮めて、信頼関係を構築することが重要であり、スタートラインです。またこのタイミングになると、新人はおいそれと心を開いてくれそうにありません。先輩社員や同期社員など周囲から情報を得て、状況を把握することが必要と思います。

(2)ケース② 反抗的な態度を取る新人

ケース②

直属上司Cさんに新人Dさんに対する印象をききました

新人Dさんはここのところ、態度が少し反抗的に感じ気になっている。【5】同期入社の新人に会社への不平・不満をもらしているようだ。先日資料づくりを依頼したけれどなかなか仕上がってこず、「あの資料どうなったの?」と尋ねると【6】「この仕事って僕がやる意味ありますか?」と質問を投げかけられた。今の新人が考えることに応えるのは難しいな……と感じてしまった。半年たった頃、Dさんは 【7】何の前ぶれもなく突然辞めてしまった。

下線【5】 情報の収集と不平・不満への対応

ケース①に比べ、上司Cさんは社内に情報ネットワークを持ち、部下の行動の様子はつかめているようです。そこまではよしとして、不平・不満の内容が気になります。解消できることであれば解消した方がいいですし、解消できないことであっても解釈を変えて捉えることを促すのも1つかもしれません。何か誤解があるならば、解いた方がいいでしょう。

不平や不満を上司に直接言ってもらえたら、それこそ関係性が構築できている証であり、尚のこといいでしょう。このケースでは直接は聞けていないので、何か別の話題の際にでも不平・不満解消のヒントになるようなことを伝えてみるのもよいかもしれません。

下線【6】 意味・価値問題

今の新人の多くは「取り組むことに意味や価値がある」ことを重視しています。一方、多くの上司が該当すると考えられる世代は、「やれといったらやれ!」という環境下で育っていて、まずは動く、意味や価値を考えたことなどなかった、という方も多いのではないでしょうか。この点については自分たちと新人は感覚が異なるのだということを肝に銘じ、仕事を割り当てるときは、単に指示をするだけでなく、その仕事の意味・意義を併せて伝える、期待を伝えるといったことを強く意識する必要があるかと思います。

下線【7】 前触れはなかったのか

「何の前触れもなく」とありますが、本当に前触れはなかったのでしょうか。ケース①でも触れていますが、寝坊、遅刻、欠勤は増えていなかったでしょうか。また、下線【5】も不平・不満を持っているのですから、予兆の1つといえます。

ケース② まとめ

このケースの上司は、様子はつかめているものの、自身の価値観をそのまま新人にあてはめてしまったり、予兆を見逃してしまったりしている様子がうかがえます。

Starterステージの人が、不平・不満のある状況から一歩踏み出し、経験から学べるようになるには、周囲の関わりがとても重要です。今の期待をしっかり伝え、新人が自分の行動と経験を振り返り、気づきを得られるように支援することが有効です。

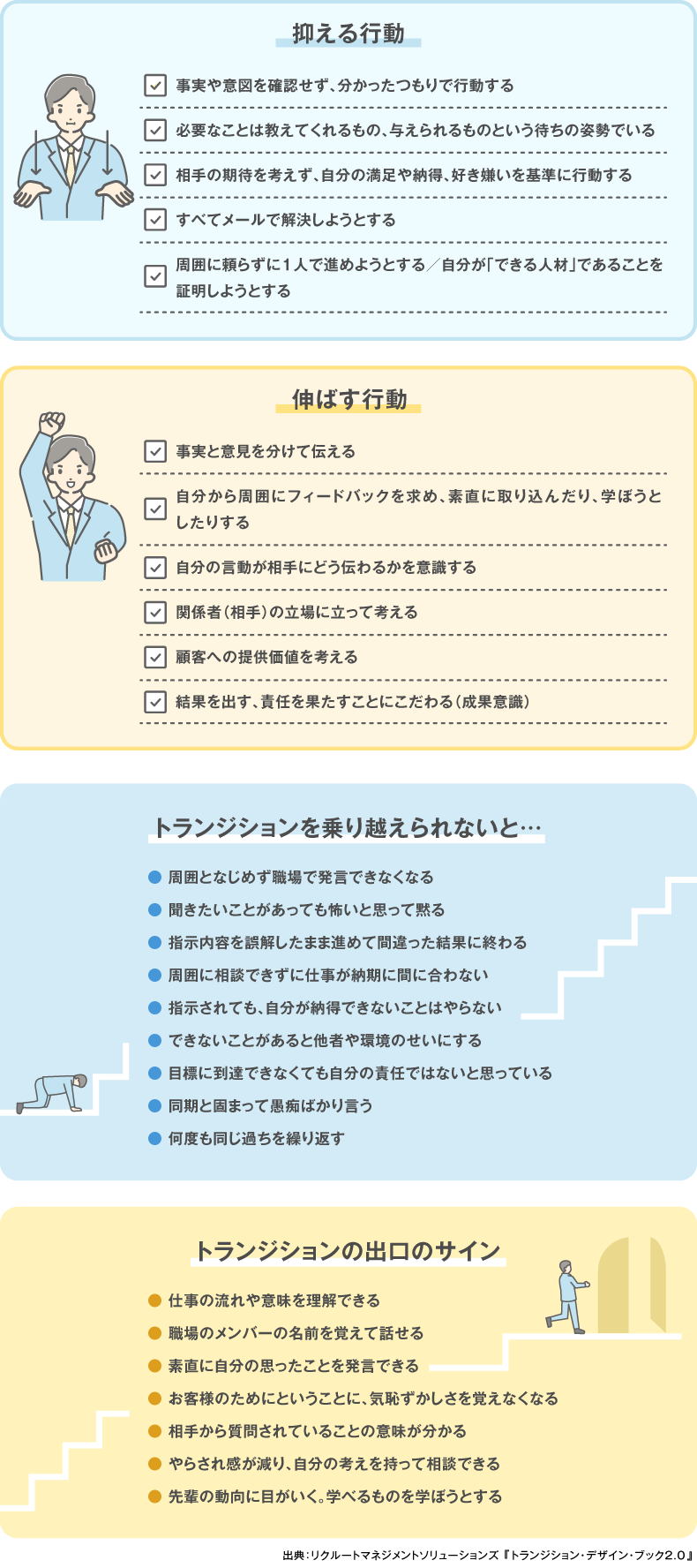

(3)関わり方のヒント

弊社トランジション・デザイン・モデルでは、成長のために、周囲が関わって「抑える行動」「伸ばす行動」、また、うまく成長が進んでいないときの様子を「トランジションを乗り越えられないと…」、成長がうまくいっているときに見える行動を「トランジションの出口のサイン」として整理しています。

これを目安に、新人の皆さんに関わってみてはいかがでしょうか。

詳細はこちらのコラムをご確認ください。

いかがでしたでしょうか。

Starterステージでもがき、頑張っている新人の皆さんの1人でも多くの方が、自分の力で周囲との信頼関係を築けるように、その周囲の皆さんがStarterステージで必要な意識・行動・スキル、そして経験を理解し、それらの獲得を支援することを日常で実践してもらえたら幸いです。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部 3グループ

シニアソリューションプランナー

佐藤 修美

2007年リクルートマネジメントソリューションズ入社。以来、一貫して中小・中堅企業様を対象としたセクションに在籍、営業、営業マネージャー、北海道支社長を務める。人事制度構築、風土変革、マネジメント変革、オンボーディング、営業力強化、ダイバーシティ…など人材育成、組織づくりにまつわる、中小企業特有の悩みに幅広く対応してきた。担当した企業は延べ1,000社に上る。セミナーの企画運営・講師担当。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての