連載・コラム

働く人の本音調査2025 第2回

静かな退職者と共に働く人々

- 公開日:2025/09/24

- 更新日:2025/10/29

私たちリクルートマネジメントソリューションズは、60年以上にわたり人々の内面(性格、志向、価値観など)を測定してきた技術を生かし、働く皆さんの意識・特性を多角的に捉えるチャレンジをしています。昨年度の「働く人の本音調査2024」(第1回、第2回、第3回、第4回)に引き続き、今年度も「働く人の本音調査2025」を実施し、第1回は年収の満足度を軸に結果をご紹介しました。

今回は、昨今話題になることが多い「静かな退職」にまつわる結果をご紹介します。「静かな退職」と聞くと、さまざまな状態が想起されますが、定義としては「仕事に必要な最低限のことだけを行い、それ以上は何もしない状態」(Backer, 2023)などと示されています。そういった状態の人は、最近になって急に生じたわけではなく、どの時代のどういった組織においても一定数存在していたものと考えられます。しかし、昨今は労働人口の減少・技術革新といった外部環境の変化にともない、人的リソースに余裕のない職場が増え、こうした状態が以前より許容されづらくなっているのかもしれません。特に今年度に入ってから、日本国内においても「静かな退職」に関連する報告は増加している印象がありますが、「静かな退職」そのものの実態や要因を確認するだけでなく、周囲に及ぼす影響を理解することが、重要だと考えられます。

本レポートを通じて他の職場の「静かな退職」の実態を把握いただくことで、以下のように、読者の皆さんの多様な立場に応じた示唆をお届けできましたら幸いです。

働くすべての皆さん:静かな退職者への向き合い方・捉え方のヒントを得る

管理職の方:静かな退職者の周囲の部下への働きかけのヒントを得る

人事・経営に関わる方:不満につながりにくい制度設計のヒントを得る

※本調査では、人事施策の検討や研究など、広く社会に本データを活用いただきたく、回答ローデータおよび従業員規模別や年代別などの各種属性別集計データを開示しています。ご希望の方は、「働く人の本音調査2025 第2回のオープンデータ希望」と明記のうえ、「お問い合わせ」より資料請求してください。【10月23日までの期間限定】~受け付けは終了いたしました~

- 目次

- 回答者の4人に1人が職場に「静かな退職者」がいると感じている

- 「静かな退職者」がいると、周囲の幸福感は低い ― 半数以上が不利益を実感

- 「同僚や上司の『静かな退職』によって恩恵を感じたことがある」20代は少なくない

- 「仕事量が増えた」という不利益、「相対的に自分の評価が上がった」という恩恵を挙げる人がいる

- モチベーション・リソースによって不利益・恩恵を感じる程度は異なる

- 周囲に静かな退職者がいても、成長を支援されている・正当に評価されているという実感がある人は、幸福感が高い

回答者の4人に1人が職場に「静かな退職者」がいると感じている

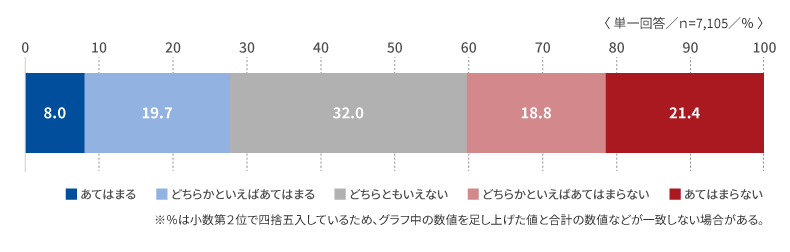

本調査では、「実際に退職をしているわけではないが、意図的に仕事を制限し、必要最低限のことしかしない」状態を「静かな退職」として説明したうえで、その実態を尋ねました。その結果、「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいると感じる」という項目において、肯定回答(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」、以下同様)を選択した人は全体の27.7%でした(図表1)。つまり、4人に1人の回答者が職場に静かな退職者がいる、と捉えていたのです。このことから、自分は「静かな退職」をしなかったとしても、そうした状態にある人と関わる可能性は大いにあることが分かります。

<図表1>「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいると感じる」の回答結果

「静かな退職者」がいると、周囲の幸福感は低い ― 半数以上が不利益を実感

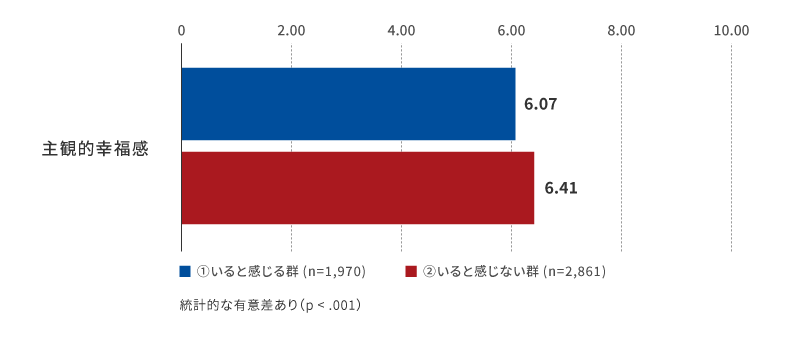

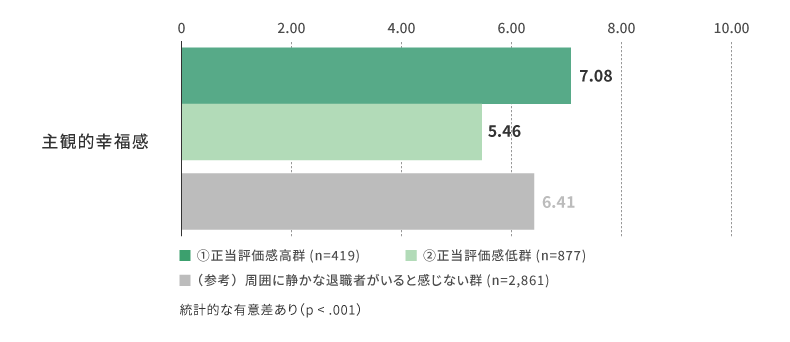

それでは、静かな退職者は、周囲に何か影響をもたらすのでしょうか。必要最低限の仕事をしていれば、特段影響がないという可能性も考えられますが、本調査の結果は異なりました。本調査では「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と感じている人と、そうでない人の心理状態を確認すべく、どの程度幸福感を感じているかを「主観的幸福感」*(「非常に幸福」 を 10 点、 「非常に不幸」 を 0点として聴取)を用いました。すると、周囲に静かな退職者がいる人はいない人と比べて統計的に有意に幸福感が低いという結果が出ました(図表2)。

*感情状態を含み、家族・仕事など特定の領域に対する満足や人生全般に対する満足を含む広範な概念 (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999/伊藤ら, 2003)

<図表2>「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と感じるかどうかによる主観的幸福感の違い

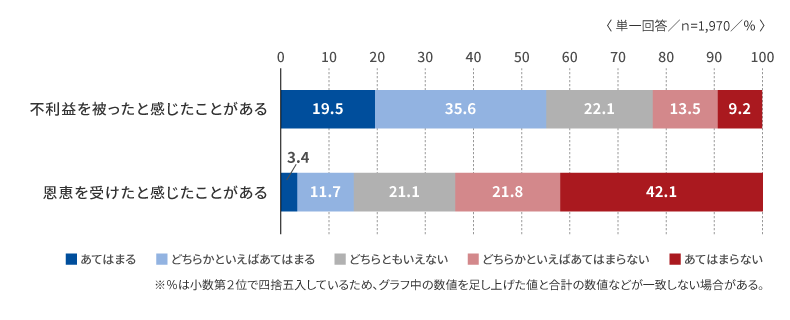

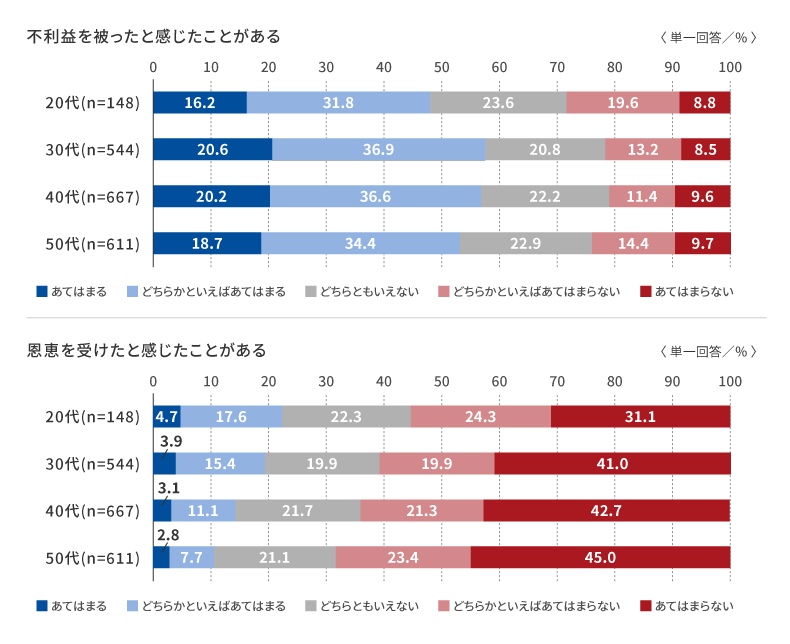

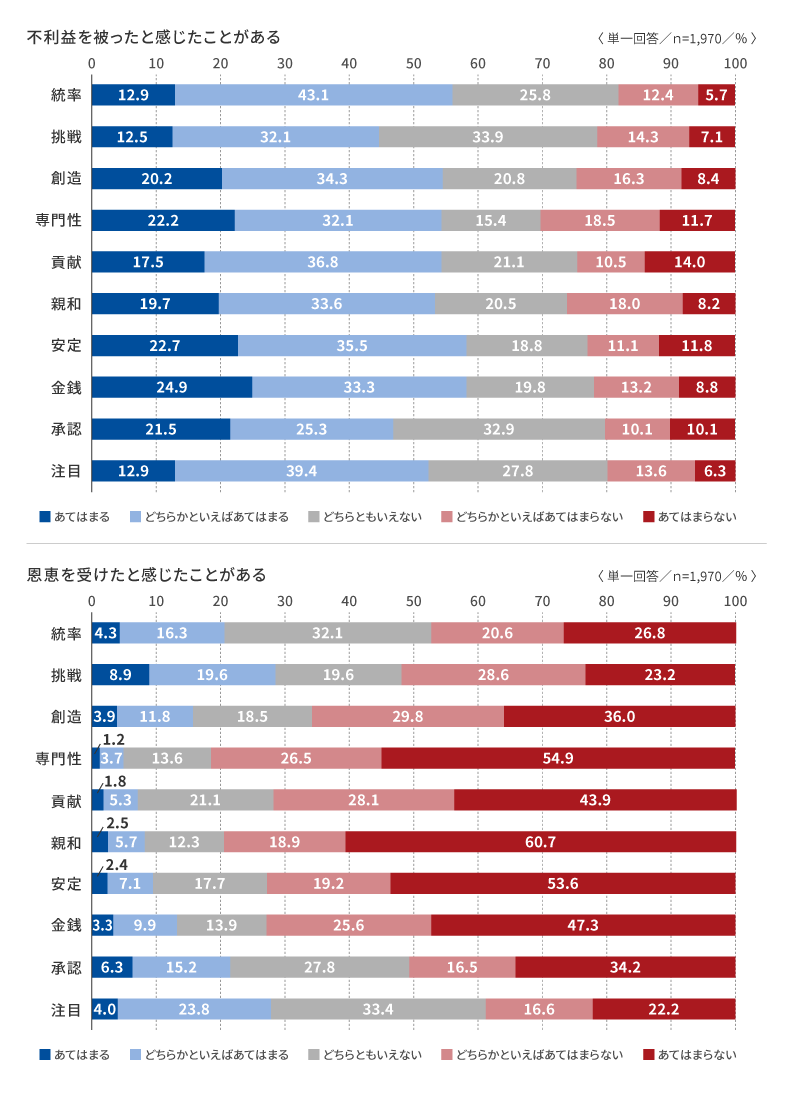

それでは、静かな退職は周囲の幸福感を下げる悪いもの、と判断してよいのでしょうか。「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」という項目において、肯定回答をした人のみを対象に、「静かな退職」に関する経験を尋ねると、「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」という項目に肯定回答をした人は55.1%でした。一方、「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」という項目に肯定回答をした人は15.1%でした(図表3)。半数以上の人は不利益を感じたことがあるものの、恩恵を受けたと感じたことがある人も一定数いることが明らかになりました。

<図表3>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」の回答結果

「同僚や上司の『静かな退職』によって恩恵を感じたことがある」20代は少なくない

それでは、不利益・恩恵を感じた経験に関して、年代による違いはあるのでしょうか。図表4のとおり、いずれの年代においても不利益を感じた人の割合の方が高いものの、年代ごとに比較すると、30・40代では不利益を感じた人が相対的に多く、20代では恩恵を感じた人が相対的に多いという結果が出ました。特に、周囲に「静かな退職」をしている人がいると捉えている20代のうち、5人に1人が恩恵を感じたことがあるというのは、興味深い結果ではないでしょうか。なお、管理職と一般社員に分けて出現率の違いを確認したところ、差はほとんど見られなかったため、立場の違いに起因する差ではないようです。次に、その背景を探ってみましょう。

<図表4>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」の年代別の回答結果

「仕事量が増えた」という不利益、「相対的に自分の評価が上がった」という恩恵を挙げる人がいる

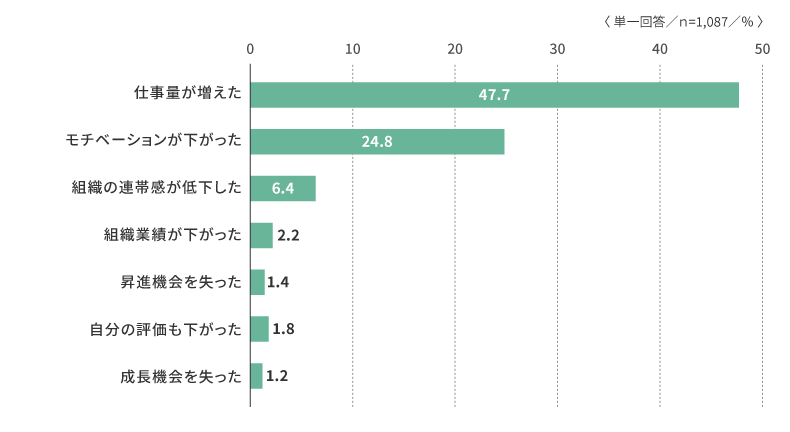

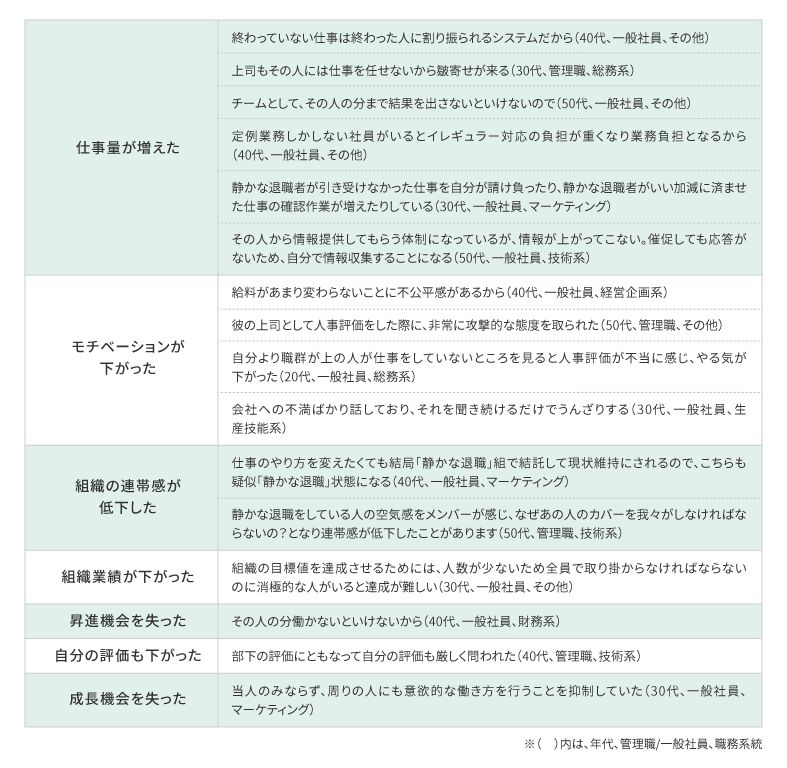

本調査では、どのような不利益、恩恵があったのかを選択肢式および自由記述式にて具体的に尋ねました。まず、不利益を被ったと感じたことのある理由として、最も出現率が高かった選択肢は「仕事量が増えた」(47.7%)という項目でした(図表5)。関連する自由記述回答を確認すると、その背景には、チーム単位での評価・目標設定や、増えた仕事を担ったという個人の成果が給与に反映されないことが不満につながっているという実態があるようです。仕事量の増加そのものが不利益感に直結するというよりは、評価や給与の公正性に欠けると捉えた場合に、不利益を被ったと感じてしまうのかもしれません。

また、他の自由記述回答からは、静かな退職者を部下にもつ上司としての不利益、あるいは上司にもつ部下としての不利益はいずれもあることが確認できます。特に前者が目立つことから、「静かな退職」による不利益が、管理職・管理職候補者不足の要因の1つになっている可能性も考えられるのではないでしょうか。

<図表5>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職」をしている人がいることで生じた不利益はありましたか。以下から1つカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください」の回答結果 ※未回答については図表から割愛

不利益を被ったと感じたことがある理由

不利益の理由<自由記述から抜粋>

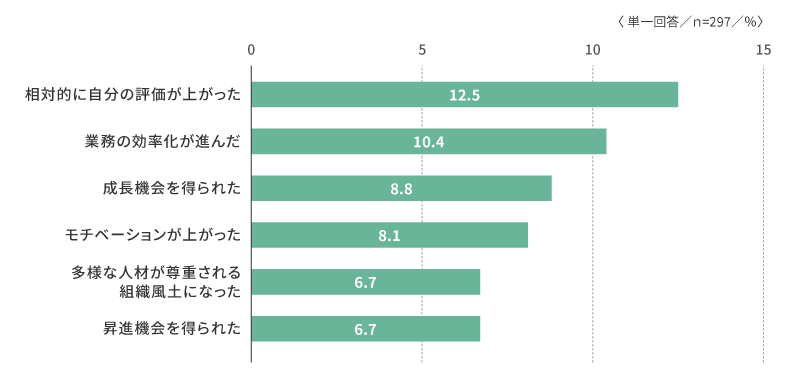

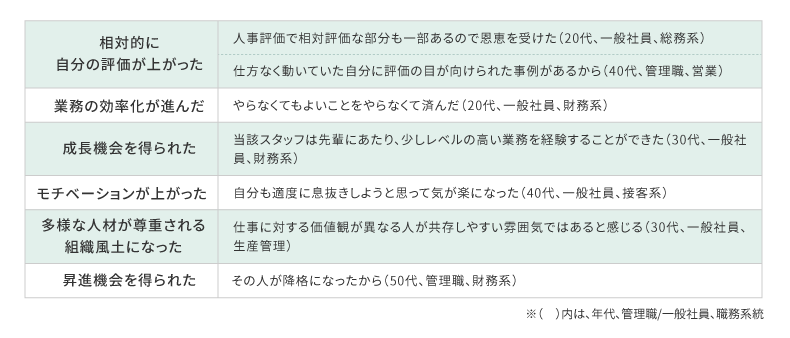

他方、恩恵を受けたと感じたことのある理由として、最も出現率が高かったのは「相対的に自分の評価が上がった」(12.5%)という項目でした(図表6)。自由記述回答を確認すると、全体的に同僚として働く場合の恩恵が目立ちました。しかし、業務の効率化や組織風土の変化など、広く職場全体にもたらされる恩恵を認識している場合もあることが分かりました。

<図表6>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職」をしている人がいることで生じた恩恵はありましたか。以下から1つカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください」の回答結果 ※未回答については図表から割愛

恩恵を受けたと感じたことがある理由

恩恵の理由<自由記述から抜粋>

モチベーション・リソースによって不利益・恩恵を感じる程度は異なる

それでは、静かな退職の影響を受けている同僚や部下をフォローしなければならないとき、不利益の抑制と恩恵の促進のどちらを試みるべきなのか、人によって効果の違いはあるのでしょうか? 「モチベーション・リソース」を手掛かりに考えてみましょう。

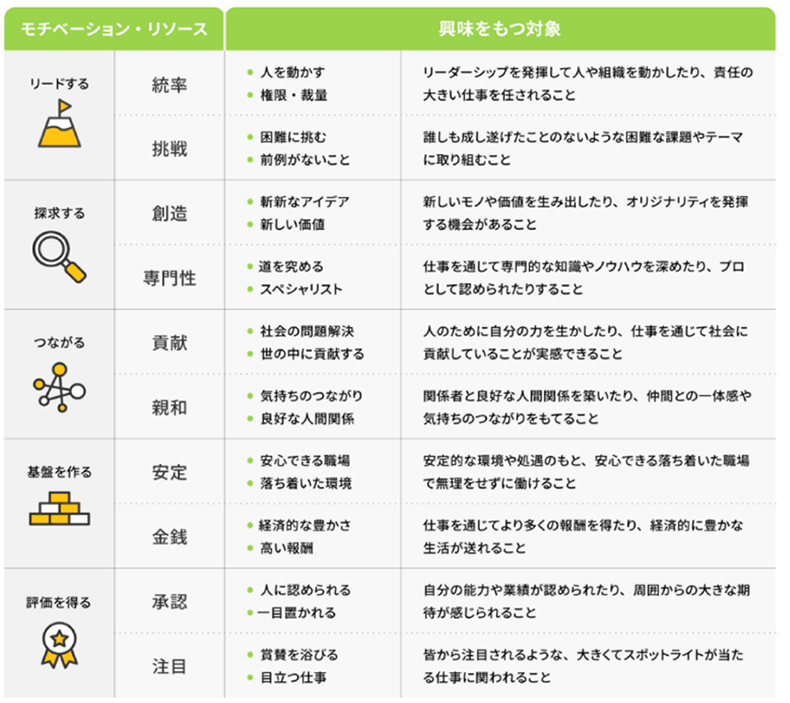

私たちは働くうえで重視するもの、実現したいと考えること(志向・欲求)を「統率・挑戦・創造・専門性・貢献・親和・安定・金銭・承認・注目」の10種類に分類し、それを「モチベーション・リソース」と呼んでいます(図表7)。モチベーション・リソースについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

<図表7>モチベーション・リソースの10種類

モチベーション・リソース別に、不利益・恩恵を感じた経験の出現率の違いを確認すると、いずれも不利益を感じた人の割合の方が高いものの、「挑戦」「注目」では約3割が「恩恵を受けたと感じたことがある」に対して肯定回答をしていました(図表8)。静かな退職者に対する不満が大きい人のうち、挑戦することや注目されることをモチベーションとする人に対しては、周囲に静かな退職者がいることが自身の評価や成長機会につながる可能性があることを伝えることが、良い効果をもたらし得るといえるでしょう。一方で、「恩恵を受けたと感じたことがある」に対して肯定回答をした割合が最も低かった「専門性」をモチベーションとしている人の場合、組織の公正性を担保することなどを伝える方が効果的だと考えられます。

<図表8>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」のモチベーション・リソース別の回答結果

周囲に静かな退職者がいても、成長を支援されている・正当に評価されているという実感がある人は、幸福感が高い

ここまでにおいて、静かな退職者が周囲にいると主観的幸福感が低い傾向にあるものの、不利益を感じる場合も、恩恵を感じる場合もあることが確認できました。また、その感じ方の強弱は、モチベーション・リソースによって異なる可能性があることも把握できました。それらをふまえ、あらためて、静かな退職者が組織にいたとしても、健やかに過ごすことができる条件を確認していきましょう。

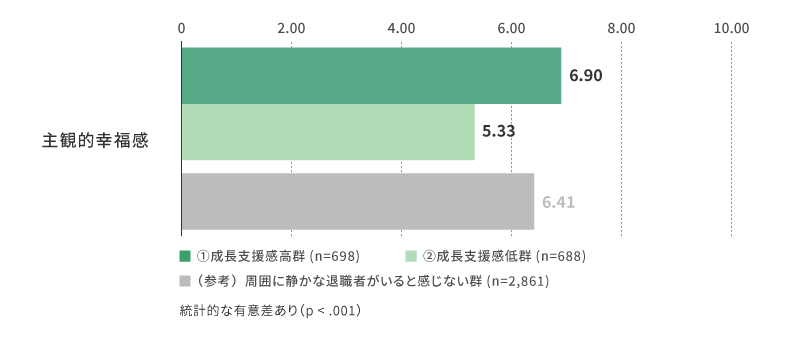

本調査から明らかになった条件とは、第1に、成長支援感であるといえます。周囲に静かな退職者がいる人のなかでも、「会社は、従業員の成長の支援をしてくれている」という実感が高い人(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を選択した人。以下、「成長支援感高群」)は、そうでない人(「あてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」を選択した人。以下、「成長支援感低群」)と比べて統計的に有意に主観的幸福感が高く、その差分は1.57でした(図表9)。さらに、「周囲に静かな退職者がいるが、成長を支援されている実感がある人」は「周囲に静かな退職者がいない人」と比べても、高い主観的幸福感を示したのです(差分は0.49)。

<図表9>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)成長支援感の高低による主観的幸福感の違い

第2の条件には、正当評価感が挙げられます。同様に、周囲に静かな退職者がいる人のなかでも、「会社は、従業員を正当に評価している」という実感が高い人(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を選択した人。以下、「正当評価感高群」)は、そうでない人(「あてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」を選択した人。以下、「正当評価感低群」)と比べて統計的に有意に主観的幸福感が高いという結果が出ました(差分は1.62)(図表10)。そして、「周囲に静かな退職者がいるが、正当に評価されている実感がある人」は「周囲に静かな退職者がいない人」よりも高い主観的幸福感を示しました(差分は0.67)。静かな退職をしている人が周囲にいても、会社や上司からの成長支援感・正当評価感を感じている人は、良い状態で働けているといえるのではないでしょうか。特に正当評価感に関しては、不利益の理由に関する自由記述回答(図表5)において、「(静かな退職者と)給料があまり変わらないことに不公平感がある」「自分より職群が上の人が仕事をしていないところを見ると人事評価が不当に感じ、やる気が下がった」などと述べられていたこととも符合しています。

<図表10>(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)正当評価感の高低による主観的幸福感の違い

本レポートにおいては、「静かな退職」をする人と共に働くことについて考察しました。前提として、組織との距離感をどの程度取るかということは個人の自由であり、上司や人事であっても、スタンスを強要できるものではありません。組織と自分の距離感を保つ権利は誰にでもある、ともいえましょう。「働きアリの法則」*などを鑑みても、このような働き方の選択は一定数発生し、なおかつ、発生を防ぐ必要があるものでもないのかもしれません。

*一定の割合(2:6:2といわれることが多い)でよく働くアリ、普通に働くアリ、働かないアリがいるという法則。なお、よく働くアリのみを抽出しても、同じ割合で働かないアリが生じるとされている。

本調査結果からは、周囲に「静かな退職」をしている人がいると、不利益を被ったと感じる人が少なくない一方で、若手では恩恵を受けたと感じる人も一定数いることが分かりました。そのような実態をふまえ、本人の同僚や上司は、静かな退職をしている人が周囲にいるということと、どう向き合えばいいのでしょうか。今回、その手掛かりが、成長の支援や正当な評価にある可能性が示されました。成長の支援や正当な評価は、一朝一夕に実現できるものではなく、制度の整備や日々のコミュニケーションによって成り立つものだと考えられます(参考:当社の以前の調査結果においても、人事施策の数と成長を支援されている実感の関係について報告しました)。

また、働く個人である皆さんも、成長を支援する制度や、1on1のようなコミュニケーションの機会を積極的に活用することが重要です。それらの制度や機会は、存在していても十分に活用されていないということを人事の皆様からよく伺います。一歩踏み出してそれらを活用してみることが、「静かな退職者」の有無などの周囲の影響を過度に受けすぎず、自身の幸福感を保つことにつながるかもしれません。

参考文献

Backer K. (2023). Here’s how to get your ‘quiet quitters’ re-engaged. AZBIGMEDIA. https://azbigmedia.com/business/heres-how-to-get-your-quiet-quitters-re-engaged/

伊藤裕子, 相良順子, 池田政子, & 川浦康至. (2003). 主観的幸福感尺度の作成と信頼性・妥当性の検討. 心理学研究, 74(3), 276-281.

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

研究員

大庭 りり子

民間企業および国立大学法人にて、人事・経営管理・研究推進業務等に従事。2023年より現職。機関誌『RMS Message』企画・編集および、各種調査・分析、転職活動/異動経験に関する研究を行っている。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)