連載・コラム

中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 公開日:2025/08/04

- 更新日:2026/02/19

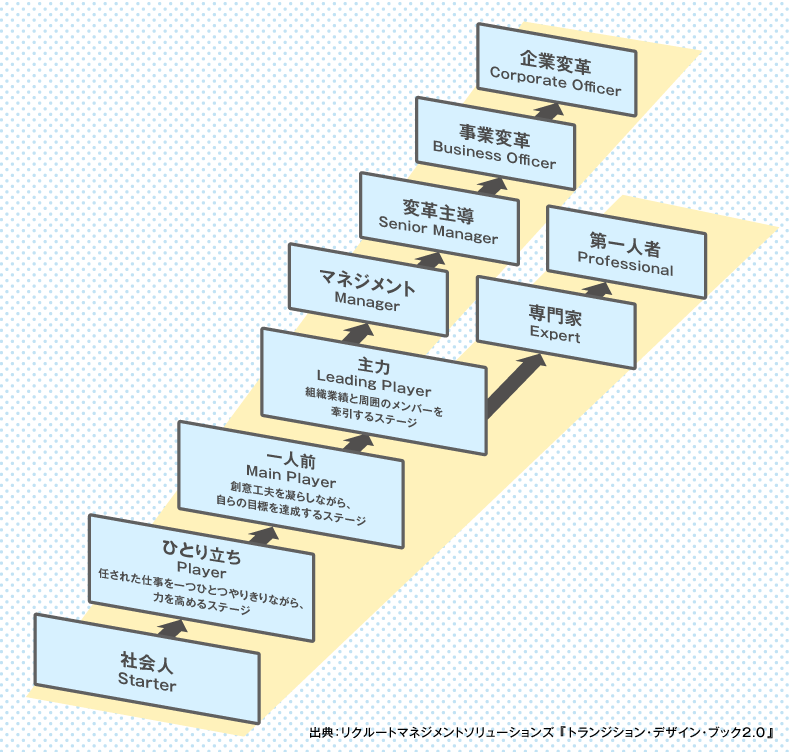

本連載では、「中小企業の組織づくり」をテーマに、組織における階層別育成の考え方をご紹介しています。第1回では、現代の企業において従業員に期待される役割を階層別に可視化した「トランジション・デザイン・モデル」について取り上げました。

第9回は、昇進して間もない、または昇進から2~3年の新任マネジャーに期待される能力や役割を踏まえ、効果的な関わり方についてケーススタディを通じてお伝えします。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

(1)ケース① 「脱プレイヤー」ができていないマネジャー

前回は、以下のケースをご提示しました。「うちにもこんなマネジャーがいるな……」「うちのマネジャーとは少し違うな……」など、ご自身の職場状況を考えながらお読みいただいたのではないでしょうか。あらためてそれぞれのケースについて考えてみたいと思います。

4月に営業1課の課長に昇進して4カ月になるAさん。プレイヤー時代には圧倒的な業績をあげていたAさんのマネジャー就任に、異論を唱えるメンバーはいませんでした。実際に、もうすぐ半期が終わろうとしている現時点でも、Aさんはプレイングマネジャーとして自身の業績をしっかりと残しているようです。

そんな頼もしい上司であるAさんの印象を、直属の部下であるBさんに聞きました。

「Aマネジャーは本当に頼りになる人です。【1】自らも現場で活躍して業績を上乗せしてくれるので、部下としても安心して働けています。1課には現在4名が在籍しており、私を含め他のメンバーは皆苦戦しているのですが、Aマネジャーのおかげで今月も課の目標は無事に達成できそうです。【2】もちろん私もAマネジャーのやり方を学ぼうとはしているものの、見ているだけでは分からないことが多く、難しくてとても真似できるとは思えません。とはいえ、課としては毎期目標を達成できているので、個人目標が未達成に終わりそうでもそれほど不安はありませんね」

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 正しい役割認識ができているか

「プレイヤー時代から圧倒的な業績をあげていた」こともあり、マネジャーとなった今も自らの業績で組織目標を達成できるほどの活躍ぶりだというAさん。しかしこうした活躍はあくまでプレイヤーとしての役割であり、マネジャーという立場になった以上、現状では期待役割に十分に応えられているとはいえません。

プレイヤーとマネジャーの決定的な違いは、求められる「成果の出し方」にあります。自らの業務によって“直接的”に成果を生むのがプレイヤーだとすれば、マネジャーは部下を通じて“間接的”に成果を生むことが役割です。そのため現在のAさんは、あえて辛口にいえば「マネジャーとして部下に成果を出させることができず、プレイヤーとしての成果で帳尻を合わせているだけ」と判断されても仕方のない状況にあります。

昨今、多くの組織においてマネジャーは「プレイングマネジャー」としての役割を求められています。実際に、企業の人事担当者150名、管理職層150名を対象に弊社が実施した「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」では、プレイングマネージャーに、自分の業務の中でのマネジメント業務の比率を聞いたところ「50%」と回答した人が最も多いという結果でした。実に多くの管理職がマネジャー業務と並行してプレイヤー業務を担っている実情が明らかになりました。

とはいえ、この「プレイングマネジャー」という表現は誤解が生まれやすく、「プレイングマネジャーなのだから、プレイングによる成果で目標を達成できていればそれでよい」と解釈されてしまうことが多々あります。本来プレイングマネジャーとは、「プレイングで成果を出す」マネジャーではなく、「プレイングとマネジメントに“並行して”取り組み、両方で成果を出す」マネジャーであることを忘れてはなりません。

繰り返しになりますが、組織がマネジャーに期待する役割は、自らが成果を出すだけでなく、部下が成果を出せるように関与することにあります。このことは、組織はマネジャーに“脱プレイヤー”を求めている、と言い換えることもできます。こうした期待役割を本人にあらためて伝えるだけでも、マネジャーの意識に変化が生まれ、動き方も変わってくるでしょう。

下線【2】 メンバーの育成に意識を向けているか

【2】の箇所が示しているのは、まさに先程の【1】で解説した“脱プレイヤー”をAさんができていないために起きている問題です。例えば、部下のBさんはマネジャーであるはずのAさんを「自らの成果で課の目標を達成してくれる人」、つまりプレイヤーの1人と認識してしまっています。ほかには、BさんがAさんのやり方を「自分には真似できない」ものと捉え、学ぶことを諦めてしまっているのも気になるポイントです。

本来、マネジャーのAさんは部下であるBさんに対して、自分自身の力で成果を出せるように働きかけをしなければなりません。もちろん、自分のやり方を部下に見せて学ばせることもマネジメントの1つの方法ではありますが、その際には相手がきちんと理解・実践できるように行動を整理し、言葉も交えて分かりやすく伝えていくことが大切です。

なかでも有効なのは、メンバーを集めてチーム会などを実施し、成果を出すプロセスなどを共有していく「組織学習」です。Aさんや他の先輩の動き方を本人から直接教わることができれば、Bさんも「自分でも成果が出せそう」「やってみよう」といった前向きな姿勢で学んだやり方を実践してくれることでしょう。

こうしたアプローチは、プレイングマネジャーがプレイングを“しながら”という多忙な状況下でマネジメントを実現するうえでの大きなヒントでもあります。「組織の力を借りつつ、組織全体で成果を出していく」という思考ができるようになれば、マネジャーとしても効率的に期待役割を果たせるはずです。

(2)ケース② 組織や部下を振り回してしまうマネジャー

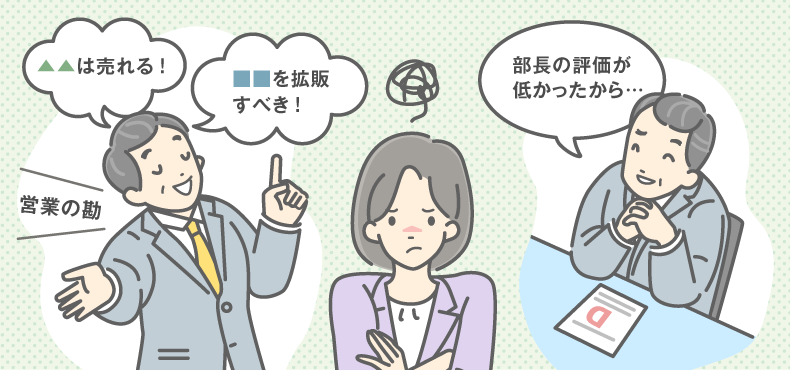

Cマネジャーに対する印象を、直属の部下であるDさんに聞きました。

「大きな声では言えませんが、正直なところうんざりしています。Cマネジャーの部下になってもう1年になりますが、なかでも呆れたのは約2カ月前のこと。『▲▲は売れる。今は▲▲の拡販に注力しよう』とCマネジャーから会議で提案があり、皆も営業活動に力をいれたのですが、1カ月たっても売れ行きに変化はありませんでした。【1】しかし、Cマネジャーは反省もなく、今度は『■■がトレンドだ、■■を拡販すべき』と方向転換。▲▲も■■も、私としてはなぜその商品が販促強化の対象に選ばれたのか判然としなかったので、本人に選定基準をたずねてみたところ、返ってきたのは『営業の勘』との答えでした。

あれだけ頑張っていたのに、その根拠がただの勘だったと知ってしまった今では、次に『この商品を売ってほしい』と言われてももう二度とやる気は起きません。あとは、【2】評価フィードバック面談でも許せないことがありました。結果が思っていたよりも悪かったので、そのような評価になった理由を質問したのですが、Cマネジャーによると『私はDさんを評価していたが、部長の評価が低かったので仕方なかった』とのこと。評価基準に関してもそれ以上の説明は何もないので、今でも全く納得できていないというのが本音です」

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 経験や勘に頼りすぎていないか

プレイヤーとして一定の経験を積んでいるマネジャーは、誰しも自分のなかに経験に基づく言語化できない判断基準を持っており、そこから生まれる「勘」が時として判断の助けになることがあります。とはいえ、自分1人が自らの勘に従うのであれば問題はありませんが、部下を率いて判断を下す場面ではそうはいきません。

とくに、勘による判断が誤っており、思っていた結果にならなかった場合のリスクは非常に重大です。判断の裏づけとなった明確な根拠がないようでは、失敗の原因も分からず、改善も容易ではありません。判断を信用し、ついてきた部下からの信頼も失ってしまうでしょう。

そのため、マネジャーとして方針を示す際には何らかの定量的なデータや情報などを根拠とし、その内容を部下にも具体的に説明することを意識しましょう。納得できる根拠が示せれば、部下も安心して方針に従えるため、チームの推進力向上も期待できます。根拠が明確であれば、それを目安にPDCAサイクルを回すことも可能となります。

また、多忙なプレイングマネジャーゆえにチームの方針づくりに多くの時間をさけない場合には、部長といったマネジャーよりも上の役職者との面談機会を定期的に設けておき、方針の内容をメンバーより先に上司に共有しておくのも有効です。

マネジャーは忙しい立場だからこそ、「この日までに考えなければいけない」という仕組みをつくっておくことが、行動に移すうえでの大きな後押しになります。さらに、こうした面談は「チームの方針が組織の方針と連動しているか」を確認し、上司から方針の改善につながるアドバイスをもらえるよい機会にもなるでしょう。

下線【2】 自分の言葉で伝えているか

【2】のなかでも注目すべきは、「私はDさんを評価していたが、部長の評価が低かったので仕方なかった」という発言です。この発言の最大の問題点は、Dさんの評価という、下された「結論」に対して、チームの長であるマネジャーが責任を放棄している点にあります。

マネジャー自身による部下への評価と、その他の上司による評価が対立することはもちろんあるでしょう。しかし、仮に上司の意見が通ったとしても、議論に参加して共に結論を下したプロセスがある以上、最終的な結論に対してマネジャーは責任を持たなくてはなりません。そのため、部下に対して評価を伝える際は、評価の根拠や基準となった事実などを併せて伝えて納得度を高めつつ、次の成長に向けた動機づけを行うことが大切です。

例えば、決して高いとはいえない評価を伝える際には、「〇〇については部長と意見が割れた点だったが、△△という事実を考慮してこの結論となった」「よりよい評価を目指すためにも、今後は□□を見直そう」といった言葉を添えてみましょう。Dさんの納得度は大きく変わり、成長に向けた意欲も引き出せるはずです。

「借り物の言葉ではなく、自分の言葉で話してくれているか」「立場を自覚し、責任を持って決断してくれているか」など、部下は日々の言動を通じて上司の覚悟を推し量っています。そうした視点をマネジャー本人に持たせたい場合には、マネジャーや組織に対する考え方や理想像を、メンバーと共有・相談できる場を設けてみるのもよいかもしれません。また、フィードバック面談を題材に、管理職としての在り方を学ぶマネジメント研修を活用するのもおすすめです。

まとめ

優秀なプレイヤーがマネジャーになることの多い現代の組織において、マネジャー(前期)の課題は“脱プレイヤー”の一点にあるといっても過言ではありません。とくに、期限が設けられている、業績に直結する業務を抱えているといった状況下では、プレイングマネジャーは時間がかかるマネジメント業務よりもついプレイヤーの役割を優先してしまいがちです。

加えて、コンプライアンスや多様化する働き方への対応など、マネジャーに要求される役割は近年増加傾向にあります。ほかにも「頼るべきナンバー2が育っていない」など、マネジャーは組織のフラット化の影響により多くの課題を抱えながら業務を行っています。

そこで重要となるのが、教育制度や人事施策などを通じた、組織からマネジャーに対する適切なサポートです。「マネジャーとしての期待役割を伝える」「マネジメントに生かせるスキルの習得を支援する」といったサポートが的確に行えれば、多忙ななかでもマネジャー本人にマネジメントの重要性を自覚させ、脱プレイヤーを促すことができるでしょう。

(3)関わり方のヒント

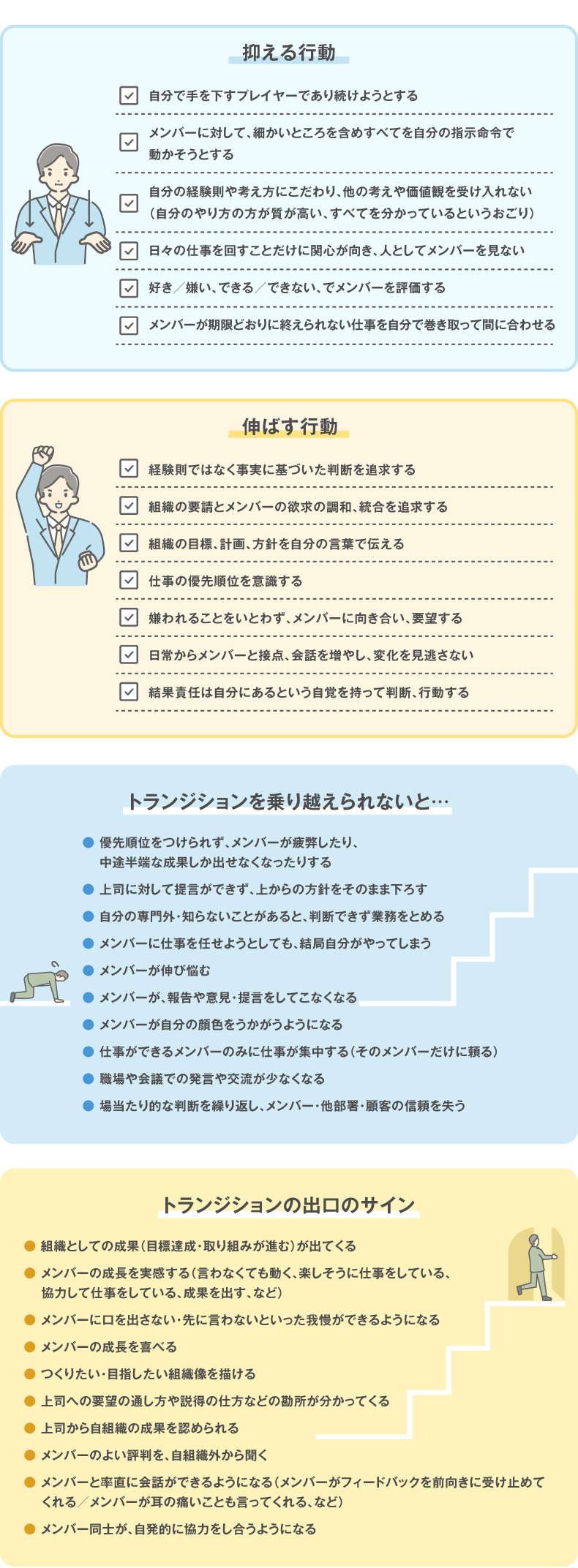

第8回でもご説明したとおり、弊社トランジション・デザイン・モデルでは昇進してまだ日が浅いマネジャーを「Manager(前期)=マネジャー(前期)」という階層に位置づけ、その行動や状況を整理しています。

具体的には、周囲が関わって決める「抑える行動」「伸ばす行動」のほか、うまく成長が進んでいないときの様子を「トランジションを乗り越えられていない」、順調に成長が進んでいるときに見られる行動を「出口のサイン」として分類しています。

マネジャー(前期)との関わり方を模索する際は、以下のような項目を目安にしてみてはいかがでしょうか。

詳細はこちらのコラムをご確認ください。

いかがでしたでしょうか。

多くの人材がManager(前期)ステージからさらに次のステージに向けて力を蓄え、組織への貢献を実感しながら生き生きと働くうえで、本コラムが参考になれば幸いです。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

インサイドセールスグループ

ソリューションプランナー

佐藤 修美

2007年リクルートマネジメントソリューションズ入社。以来、一貫して中小・中堅企業様を対象としたセクションに在籍、営業、営業マネージャー、北海道支社長を務める。人事制度構築、風土変革、マネジメント変革、オンボーディング、営業力強化、ダイバーシティ…など人材育成、組織づくりにまつわる、中小企業特有の悩みに幅広く対応してきた。担当した企業は延べ1,000社に上る。セミナーの企画運営・講師担当。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)