連載・コラム

中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 公開日:2025/03/17

- 更新日:2025/07/21

本連載では、「中小企業の組織づくり」をテーマに、組織における階層別育成の考え方をご紹介しています。

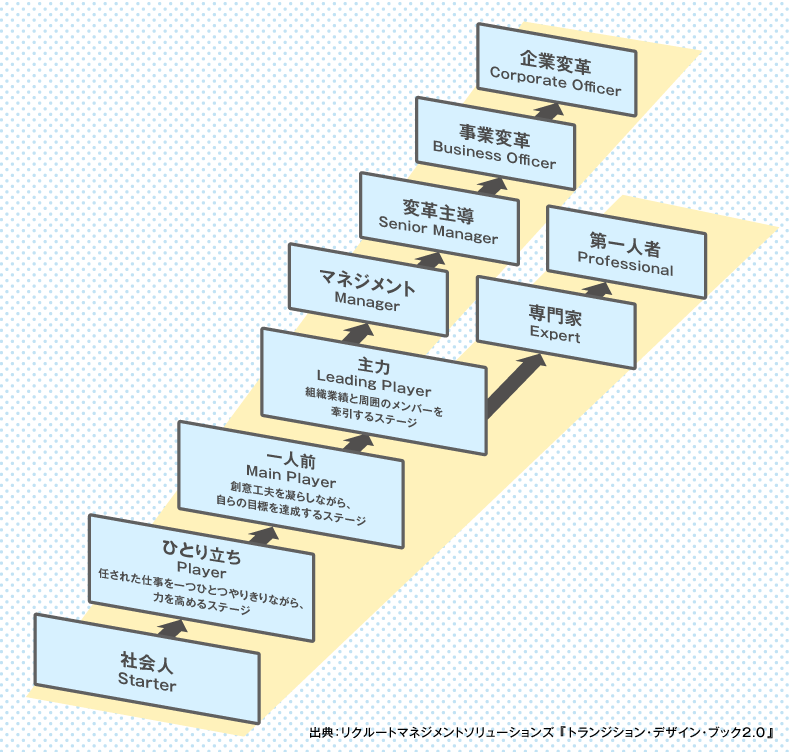

第1回では、組織階層の変遷、昨今のフラット化からの揺り戻しで求められる階層別期待役割について取り上げました。社会人が入社してから社長になるまでに10のステージ(階層)があり、それぞれのステージで期待されている役割、期待された役割を全うするために必要なスキル、経験などをまとめた「トランジション・デザイン・モデル」についてご紹介しました。

第4回では、「トランジション・デザイン・モデル」の中堅社員のステージにおいて、対象となる方が最も多いであろう「Main Player=メインプレイヤー」の特徴や期待されている役割についてお伝えしました。

第5回は、今の中堅社員(「Main Player=メインプレイヤー」)に期待されていることや求められることを踏まえ、ケーススタディを通じて実践へのつなげ方のヒントをお伝えできればと思います。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

(1)ケース① 物足りなさを感じる中堅社員

前回、以下のケースをご提示しました。「うちにもこんな中堅社員がいるな……」「うちの中堅社員とは少し違うな……」など、ご自身の職場状況を考えながらお読みいただいたのではないでしょうか。あらためてそれぞれのケースについて考えてみたいと思います。

ケース①

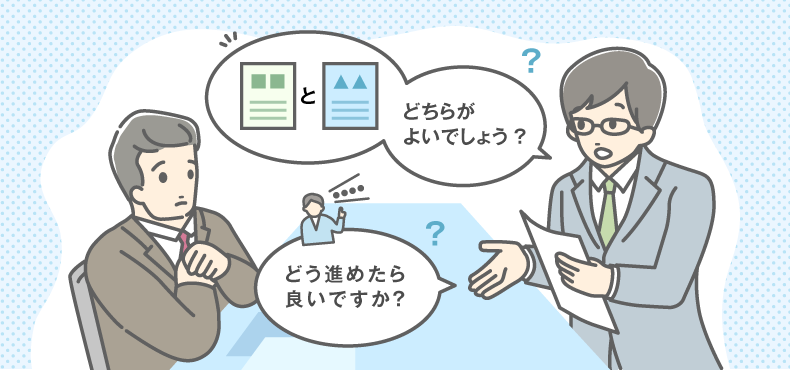

直属上司Aさんに、中堅社員Bさんに対する印象をききました。

中堅社員Bさんは職種の専門性も身についてきた。タスクを処理する時間もずいぶん早くなったな、と感じている。しかし、私に対して『■■と▲▲どちらがよいでしょう』『隣の部署の人が●●と言ってきたのですが、どう進めたらよいですか?』といった質問が多く、物足りなさを感じてしまう。【1】間違いや手戻りがないように確認をしてくれること自体はよいが、少し頼りない印象がある。もちろん、依頼したことは手際よく進めてくれるといったよいところもあるが、【2】中堅なら気づいてほしいタスクを自ら拾って取り組んだりすることは、まずない。

比較して話すのはあまりよくないが、同じ頃入社した中堅社員Cさんは、担当する人が決まっていない、誰がやってもよいような仕事を進んで引き受けてくれている。Cさんの方が任せても安心感が持てる、とか、もう一段大きい仕事を任せるならCさんかなと思ってしまう。

ケース内でお伝えしたかった点に下線をつけてみました。

下線【1】 本人が主体的に考える関わりをしているかどうか

上司Aさんが感じる「物足りなさ」はどこから生まれているのでしょうか。

下線のなかの質問は、いずれも相手に一から判断を委ねる尋ね方をしていますが、以下のように相談されたとしたらどうでしょうか。こちらの場合、相談はしているものの、自分としての考えや意思も併せて上司に伝えています。

「■■と▲▲の進め方が考えられます。~~といった理由から、▲▲で進めるのが私はよいと思いますが、いかがでしょうか?」

「隣の部署の人が●●と言ってきました。○○と回答しようかと思いますがいかがでしょうか?併せて気を付けた方がいいこと等ありますか?」

新人の間は、周囲の力を借りながら仕事を進めていくステージなので、いわゆる「報連相」をしっかりしてくれれば合格といえます。しかし、中堅社員となれば、仕事をただ漫然と進めるのではなく、どうするのがよりよいのかを考え、自分なりの判断基準を持つことが求められます。

自分なりの判断基準を持つためには、仕事についてまず「考える」ことが必要になりますが、考える習慣がついていないと、突然意見を求められてもなかなか出てきません。新人の間は「指示をされる→やってみる」という仕事の進め方から学びにつながることが多いですが、そろそろ新人を卒業してほしい……と思う中堅社員に対しては、「Bさんはどう思う?」「Bさんはどうしたい?」など、考えることを促す関わりをしてみるのがよいのではないでしょうか。

下線【2】 目の前の仕事だけでなく周辺の仕事を意識させられているかどうか

明確にタスクと意識されておらず、誰がどのように取り組むのか、定まっていないような仕事を誰がするのか。これはその企業の風土や評価制度によっても扱いをどう考えるか異なると思います。また、担当が決まっていないのですから、中堅社員にそれを「しろ」と言うのもおかしな話です。しかし、日本企業の多くはJOBで仕事を切り分けていません。役割を緩やかに決めて互いに支え合い、拾い合いながら進めている、というのが実情ではないでしょうか。

宙ぶらりんなタスクを拾うには、そもそも、そのタスクに気づいている必要があります。新人であれば自分の仕事で精いっぱいでしょうから、前後の仕事が滞っていても分からないかもしれません。

しかし、中堅社員であれば、自分の仕事だけでなく工程の前後や関係者の様子が以前より少し見えるようになり、さらに、仕事完了という目的に照らしたときに、滞っている仕事は放っておいてはいけない、という気持ちが生まれ、自分から進んで片づけにいく……こんなスタンスを身につけてほしいものです。

中堅社員には、仕事を前に進めるなかで、担当が決まっていない仕事に気づいたら、その仕事が宙に浮かないように担当のセクションを決めてほしい、職場の問題解決も進めてほしい、といったことが求められることもあると思います。宙ぶらりんの仕事を「しろ」とは言えませんが、仕事の流れや前後の工程への意識は期待したいところです。周囲に目配り、気配りができた様子をみたら褒める、「Bさんとは仕事を進めやすい」などの感じたことを伝える、仕事の改善に一緒に取り組んでみる、などを行っていくとそれらの行動は促進されるのではないでしょうか。

(2)ケース② 仕事を抱え込みすぎている中堅社員

ケース②

直属上司Dさんに、中堅社員Eさんに対する印象をききました。

私の補佐となるリーダーが育ってほしいと思っており、社歴や経験などからするとEさんが順当だが、正直まだ任せられないと感じている。

同じ課の後輩FさんにそれとなくEさんのことをきいてみたところ、『Eさんは仕事を任せてくれるので頼られていると感じるが、【3】いつも忙しそうで、正直あまり会話したことがない。質問するのも申し訳なく感じている』という返答があった。

実はG部署のリーダーからもEさんに対して要望があった。G部署とEさんは一緒に仕事をすることが多い関係にあるが、G部署のメンバーにミスがあった時、Eさんは【4】強い口調でミスをなじるようだ。G部署のメンバーはEさんとは仕事がしにくいと感じており、態度を改善してほしい、といった要望だった。

Eさんは人や仕事の好き嫌いもはっきりしており、自分が面倒と思った仕事を後輩のFさんに押し付けている様子で困っている。

下線【3】 仕事の抱え込みを解消する

中堅社員になると、新人の頃に比べ、任される仕事の量・質・領域の負担がいずれも増え、成果につなげることはもちろん完遂することすら大変になっていきます。加えて、新人の頃と比べると、周囲のフォローは徐々に少なくなってきます。中堅社員はこの状況を「自立しろという合図だ」と暗黙のメッセージとして受け止めることでしょう。

自身の中堅社員としての自覚も芽生えてきたがゆえに、「このくらいのことは自分でできなければ……」と、周囲に相談せずに進めようとする人もいるでしょう。仕事が多量になり複雑化し難度が上がっていることを考えると、進め方を周囲に相談してよいはずですが、それができずに仕事を抱え込んでしまっている場合もあります。

少し周囲に相談するだけで、仕事を効率よく進めるヒントがもらえるかもしれません。もしくは、何か周囲で手分けできることがあるかもしれません。

このケースの中堅社員は「自分からは相談できない」と思い込んでいることが多いため、周囲の方が仕事の状況をきいてみてあげてはいかがでしょうか。唐突に「仕事の様子はどう?」と尋ねても、「大丈夫です」と強がってしまうことも想定できるので、普段から定期的なミーティングを設けるなどして、ちょっとしたことを尋ねやすい関係性や状況を作っておくのが1つの手かもしれません。

下線【4】 期待役割は伝わっているか

新人から中堅社員への転換にあたるキーワードは「周囲への影響力」です。

新人においては、周囲の力を借りながら、まずは1人で仕事ができるようになる=一人前になることが期待されるステージでした。

中堅社員はそれだけでは十分でなく、上司の補佐や後輩指導、隣接する部署と連携して仕事を進める、といったことが求められます。さらに、仕事が前に進んでさえいればいい、ということではなく、良好な関係を築きながら周囲にいい影響力を発揮することも求められます。仮に業績がよかったとしても、自分さえよければといった考えや、自分が気持ちよく仕事を進めるために周囲が不愉快になるようなやり方は、期待にかなっているとはいえません。

こういった場合、本人に悪気がない場合もあり、自分の改善点にはなかなか気づきにくいものです。

まずは中堅社員として期待されている役割や求めていることを伝えたり、期待に照らして改善してほしい点をフラットに伝えたりすることが是正につながるのではないでしょうか。

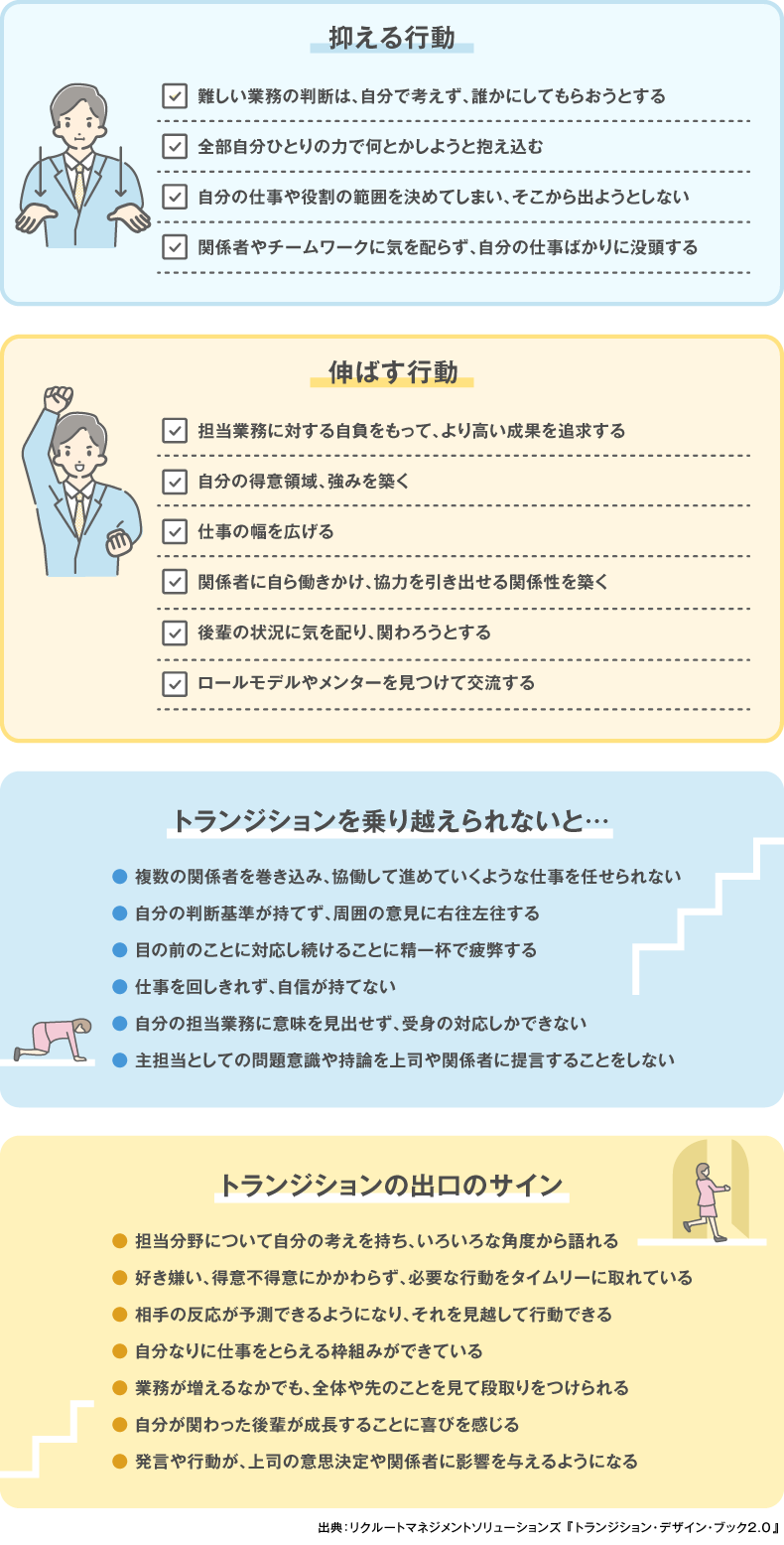

(3)関わり方のヒント

弊社トランジション・デザイン・モデルでは、成長のために、周囲が関わって「抑える行動」「伸ばす行動」、また、うまく成長が進んでいないときの様子を「トランジションを乗り越えられないと…」、成長がうまくいっているときに見える行動を「トランジションの出口のサイン」として整理しています。

これを目安に、中堅社員の皆さんに関わってみてはいかがでしょうか。

詳細はこちらのコラムをご確認ください。

いかがでしたでしょうか。

Main Playerステージでもがき、頑張っている中堅社員のみなさんの1人でも多くの方が、関係者に自ら働きかけ、協力を引き出せる関係性を築けるように、その周囲の皆さんがMain Playerステージで必要な意識・行動・スキル、そして経験を理解し、それらの獲得を支援することを日常で実践してもらえたら幸いです。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

インサイドセールスグループ

ソリューションプランナー

佐藤 修美

2007年リクルートマネジメントソリューションズ入社。以来、一貫して中小・中堅企業様を対象としたセクションに在籍、営業、営業マネージャー、北海道支社長を務める。人事制度構築、風土変革、マネジメント変革、オンボーディング、営業力強化、ダイバーシティ…など人材育成、組織づくりにまつわる、中小企業特有の悩みに幅広く対応してきた。担当した企業は延べ1,000社に上る。セミナーの企画運営・講師担当。

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第11回 Manager(後期)編 ~活躍のヒントは部署や経験にとらわれない広い視野~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第10回 Manager(後期)編 ~マネジャー(後期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第9回 Manager(前期)編 ~壁を乗り越えるヒントは「脱プレイヤー」~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第8回 Manager(前期)編 ~マネジャー(前期)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第7回 Leading Player編 ~中堅リーダーの成長のカギは期待役割の理解~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第6回 Leading Player編 ~中堅社員(リーダークラス)の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第5回 Main Player編 ~転換キーワードは周囲への影響力~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第4回 Main Player編 ~中堅社員の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第3回 Starter編 ~新人の伸ばし方とは~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第2回 Starter編 ~新人の特徴と期待される役割~

- 中小企業はどのように組織づくりをしていけばよいのか?

- 第1回 上下関係のある組織とフラットな組織

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)