- 公開日:2024/09/09

- 更新日:2024/10/29

トランジション・デザイン・モデルとは、組織における人の成長を「役割転換」というテーマから体系化したモデルです。

日本の多くのビジネスパーソンは、社会人として組織の一員となり、経験を積むにつれて期待される役割が変化していきます。これらの期待役割の変化を正しく認識し、役割転換(トランジション)をはかることで、ビジネスパーソンとして成長していきます。

リリースした2010年当初から現在に至るまで、弊社トランジション・デザイン・モデルは業界・業種、そして従業員規模を問わず多くのお客様にご活用いただいています。

不確実性の高い昨今においても、人材育成を考える際の普遍的な「ものさし」としてより多くの企業にお役立ていただきたいと考え、本連載をスタートしました。

第3回目の今回はMain Playerと呼ばれるステージについて紹介いたします。

Main Player/一人前ステージとは――創意工夫を凝らしながら、自らの目標を達成するステージ

いよいよ周囲からは一人前として見られ、難度の高い仕事においても安定して成果を出すために、力をつけるステージです。

一人前として難度の高い仕事や物事に対して対処していきながら、より高い課題解決力を身につけていくステージでもあります。

- 人材育成を役割転換から考える【図解】

- トランジション・デザイン・モデル ~Business Officer編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Senior Manager編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager後期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager前期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Leading Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Main Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Starter編~

- 目次

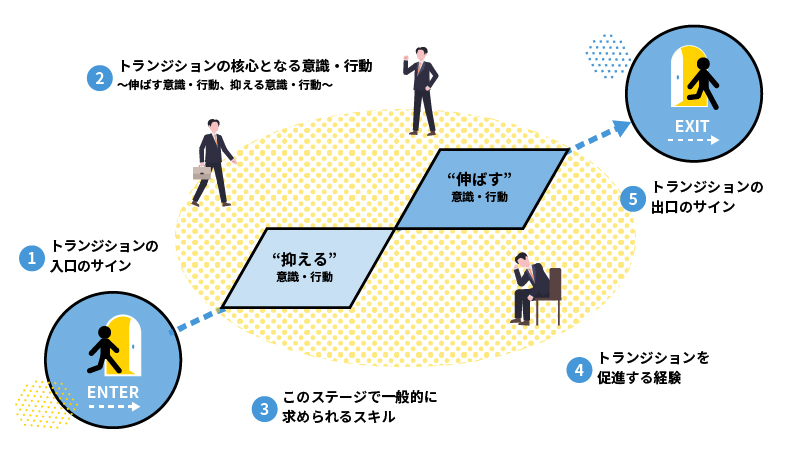

- トランジションのプロセスとは

- ①トランジションの入口のサイン

- ②-1トランジションの核心となる“伸ばす”意識・行動

- ②-2トランジションの核心となる“抑える”意識・行動

- ③このステージで一般的に求められるスキル

- ④トランジションを促進する経験

- ⑤トランジションの出口のサイン

- まとめ

トランジションのプロセスとは

ビジネスパーソンがトランジション(役割転換)を果たし、新たな役割を担えるようになっていくために必要なプロセスを5つの観点から捉えています。

①トランジションの入口のサイン

新たな役割に向けて意識や行動を変える必要性を自覚するきっかけを指します。

②トランジションの核心となる意識・行動

各ステージでパフォーマンスを発揮するために、特に変えなくてはいけない意識や行動を指します。この意識や行動には、それまでの役割ステージのときと比較して、“伸ばす”べきものと“抑える”べきものの両方があります。

③このステージで一般的に求められるスキル

各ステージで期待される役割を担うために、必要なスキルを身につけることを指します。

④トランジションを促進する経験

各ステージで求められる期待役割を担うために必要な意識・行動・スキルを自分のものにしていくための経験学習を指します。

⑤トランジションの出口のサイン

各ステージでパフォーマンスが出せるようになり、自信が生まれている状態を指します。

ここでは 本人の自覚と、周囲からの見られ方の変化との双方が含まれます。

①トランジションの入口のサイン

仕事の量が一段と増えたとき、これまでよりも複雑で重要な業務を任されたときにMain Playerステージの入口に立っていると考えることができます。

具体的には、営業であれば大きな数字を任されたり、前例がない仕事や、従来のやり方では対処できない仕事を任されたりするとき、その人は入口に立っているといえるでしょう。

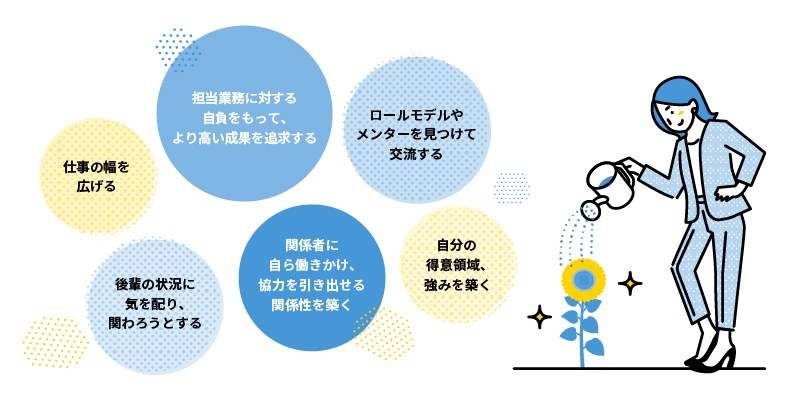

②-1トランジションの核心となる“伸ばす”意識・行動

Main Playerステージで積極的に意識し、取り入れるべき行動を6つご紹介します。

Playerステージと比較すると1段上の行動が求められることが分かります。

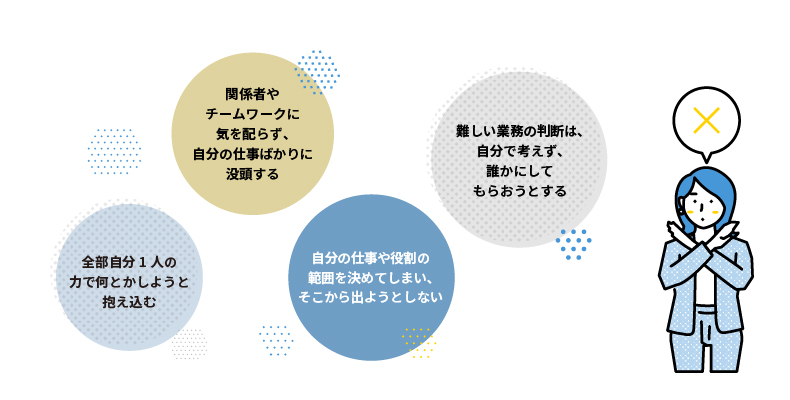

②-2トランジションの核心となる“抑える”意識・行動

逆に、Main Playerステージで抑えるべきありがちな意識や行動として以下が散見されがちです。

トランジションを乗り越えられないとどうなる……?

上司からは一人前として見られているので、「何かあれば言って」という存在になっています。そのため、基本的には主体的に物事に対処していかなければなりません。

社内外のいろいろな依頼が次から次へとやってきて、あれもこれもやらなくては……とすべて自分で抱えて対処しようとすると、どうしてもどこかで限界が来てしまいます。

あるいは、関わりやすい人としか仕事をしなかったり、気の合うお客さんとの仕事だけで目標達成したり、厳しい現実に向き合わずに過ごしていると、自己成長につながらず、期待以上の成果を出すことができなくなります。

そのような状態に陥ると、自分が心からやりがいを感じ、面白いと思えるような仕事の経験ができず、「これから先もずっとこのままなのかな……」と今後の自分のキャリアに停滞感を感じてしまう可能性があります。では、そうした状態になるのを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。

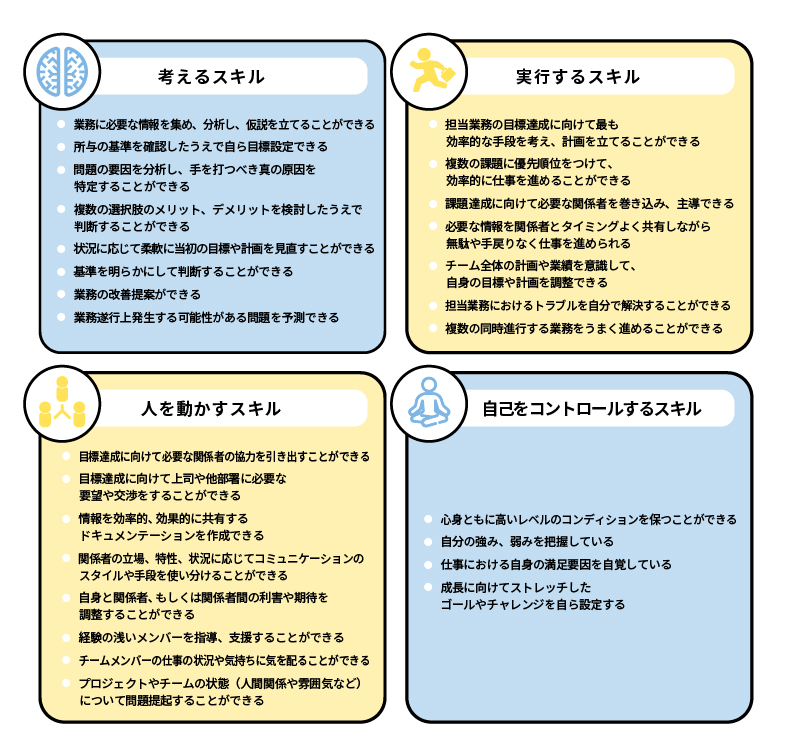

③このステージで一般的に求められるスキル

Main Playerに求められるスキルについて、考えるスキル・実行するスキル・人を動かすスキル・自己をコントロールするスキルの4つのカテゴリーに分類することができます。

前述のような「逃げ癖がついていつまで経っても実力が身につかない」という状況を打破するには、裏返しにはなりますが、実力が身につくような経験を積むことが必要です。そのために大切なことが2つあります。

1つ目は、仕事に対する基準を高く設定し、意識して行動することです。自分で目の前の仕事に対して、「ここまでやり切る」という基準を明確に持つことです。

ここでいう基準とは、与えられた目標やKPIのことではなく、自分の成長のために「この案件はここまで頑張りたい」「この仕事でこういう経験を積む」といったことを指します。

基準が明確になることで、後々「この基準に照らして自分はどこまで頑張れただろうか」「この部分はもう課題が残るな」などと自分で振り返りを行い、経験から学ぶことができます。

2つ目は、周囲を巻き込み、多くの人が関わるようなプロジェクトを動かす力を身につけることです。難度の高い仕事を推進するためには、社内で一目置かれている高いレベルの知見や経験のあるベテラン社員や、上位者を巻き込む力が求められます。

このとき必要となるのが、協力したいと思ってもらえるように相手を動機づける力や、相手に対してこちらから「いつまでにこのレベルまでお願いしたい」と要望する力です。

こうして、「ここまでやり切る」という基準に達するまで、主体的に仕事を推進していく過程で、課題を解決する力を身につけていくことができるのです。

これらの力が身につくまでには、一定の時間がかかります。焦らずに着実に経験を積んで身につけていく必要があるといえそうですね。

④トランジションを促進する経験

ここまで、Main Playerステージでの期待役割を担うために必要な意識・行動・スキルについて解説してきました。

ここからはMain Playerステージで必要な意識・行動・スキルを自分のものとして習得するために必須の経験について解説していきます。(※)

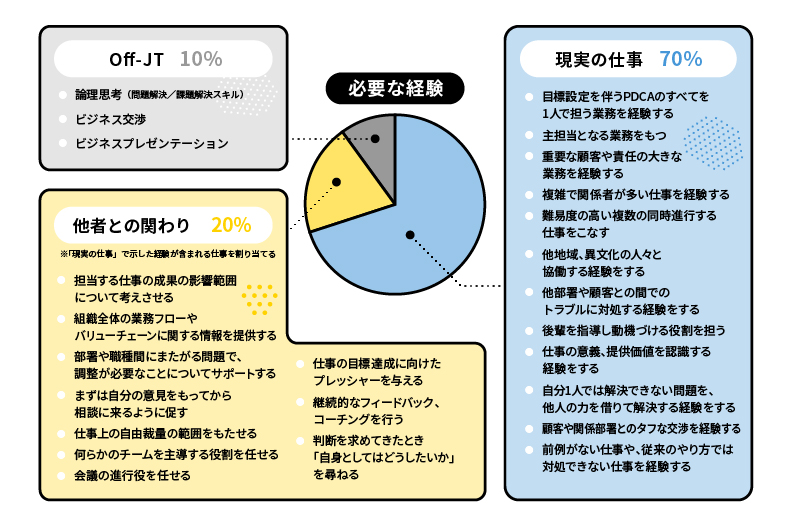

(※)70:20:10のフレームワークとは、ビジネスパーソンの成長を促す経験の特性として70%の現実の仕事経験、20%の人間関係における経験、10%の計画された学習経験(研修など)を指し、人材育成施策をデザインする中核となる考え方です。

前述したような力を身につけるためには、その人が自分で掲げていた基準に照らして、「全力を尽くしてやりきった」と思えるような、良質な仕事を経験することが大切です。

もちろん、ありとあらゆる仕事を全力でというわけにはいきません。例えば、前例のない仕事や、関係者とのタフな交渉をしなければいけない場合など、自分にとっての「踏ん張りどころ」において、どれだけ集中して頑張れるかが重要です。

より高い成果を出そうと、真剣に仕事に向き合い続けていると、「あの人は頑張っているな」「次の仕事や役割を任せたいな」という周囲からの評価につながります。このステージで成長につながる経験をどれだけ積めるかが、次のステージに上がれるかの分岐点になります。

周囲は、本人がより力を発揮できるよう、社内で調整が必要なことに対してサポートをするなど、本人の成長を後押しするような協力体制が取れると良いでしょう。

ただし支援を求められたときに、ただ答えを与えるのはお薦めしません。自分の意見を持ってから相談に来るよう促したり、判断を求めてきたときには「自分としてはどうしたい?」と尋ねたり、本人が考えて、判断の軸を得られるようなサポートを心掛けてみてください。

⑤トランジションの出口のサイン

自分なりの仕事の基準に照らしてやり切る経験により、「力がついてきたな」「安定して難度の高い仕事をこなせるようになってきたな」と周囲から認められるようになるとMain Playerステージはクリア!といってもよさそうです。

まとめ

これまでのStarterステージ、Playerステージへのトランジションとは大きく異なり、タフな印象を持たれたかもしれません。このステージでどれだけ力をつけられるかが、この先のステージで活躍できるかどうかの分岐点となります。

Main Player本人が仕事に真剣に向き合い続け、モチベーション高く仕事に取り組むには、仕事への意味づけが必要です。例えば、「この人のいるチームだからこそ頑張りたい」「この仕事は面白い、やりがいがある」と動機づくことなどです。

本人だけでは仕事の意味づけが難しい場合は、「この仕事が終わったときにどんな状態になりたい?」「この仕事からどんな経験や学びが得られるといい?」と周囲から問いかけて重要性や価値を考えさせることを試みてください。

1人でも多くの方が、Main Playerステージからさらに次のステージへさらに躍進できるよう に、日常で実践していただけたら幸いです。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

ソリューションプランナー

結城 綾乃

2022年中途入社。入社以降、中堅・中小企業を中心とする営業部署にてソリューションプランナーとして、経営・人事・現場を見据えながら多領域にわたる課題解決や価値創造の支援に携わる。

- 人材育成を役割転換から考える【図解】

- トランジション・デザイン・モデル ~Business Officer編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Senior Manager編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager後期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager前期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Leading Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Main Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Starter編~

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての