連載・コラム

タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第7回

人と企業の新しい関係性を結ぶ、入社者支援のポイント(後半)—プロセスと場のデザインで信頼関係をつくる

- 公開日:2021/04/05

- 更新日:2025/08/05

時代の急速な変化にともない、働く個人と組織の関係が大きく変わり、注目されています。当社は2019年7月、タグライン〈世界を変える、「人間関係」の科学へ。〉を策定しました。 “空気”だとか、“縁”だといわれ、捉えどころのないものだと思われてきた「人間関係」を、人々が生み出す場のエネルギーや相乗効果まで含めた豊かな概念として捉えています。 本連載では、「人間関係」の側面から、多様な人との協働や、マネジメントのやりがいなどに光を当て、働く個人の一人ひとりをあるがままに生かすことを大事にしながらも、共通の目的に向かって社会に価値を発揮するために、組織に所属することの大切さにも触れていきます。 今回は、入社者の適応支援を取り上げます。企業は入社者とよい信頼関係をどのように構築していけばよいのでしょうか。 前半では、新卒入社者・中途入社者、それぞれの企業への適応における「壁」の一端をご紹介しました。後半では、入社者たちが「壁」を乗り越え活躍していくための支援について、「組織社会化」の理論を踏まえながら紹介していきます。

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第8回

- 職場の意味と価値

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第7回

- 人と企業の新しい関係性を結ぶ、入社者支援のポイント(後半)—プロセスと場のデザインで信頼関係をつくる

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第6回

- 人と企業の新しい関係性を結ぶ、入社者支援のポイント(前半)—企業に入社する時、人は何につまずくのか?

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第5回

- コミュニケーションの格差を生み出すテレワーク下の「物理的距離」と「心理的距離」

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第4回

- ミドルマネジメントの「人間関係」を役割や機能も含め拡大して考える

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第3回

- 人間関係に悩む現代のマネジャーに伝えたい2つの視点

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第2回

- 「自己を知る」は、よい関係性をつくるためのベース(後編)

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第1回

- 「自己を知る」は、よい関係性をつくるためのベース(前編)

施策設計のポイント~【1】「プロセス」を想定する

組織社会化や異文化適応の研究で示されるように、たとえ採用のマッチングが成功していたとしても、人が新しい組織環境に参入したときには、カルチャー・ショックを受ける時期が必ずあり、意欲やエンゲージメントが一時的に低下します。新卒・中途入社者に、このような時期を乗り越え、組織の一員としてエンゲージメントを醸成してもらうために、入社後の一定期間は特に注力して、適応実感を得られる仕掛けを設計していくことが重要です。

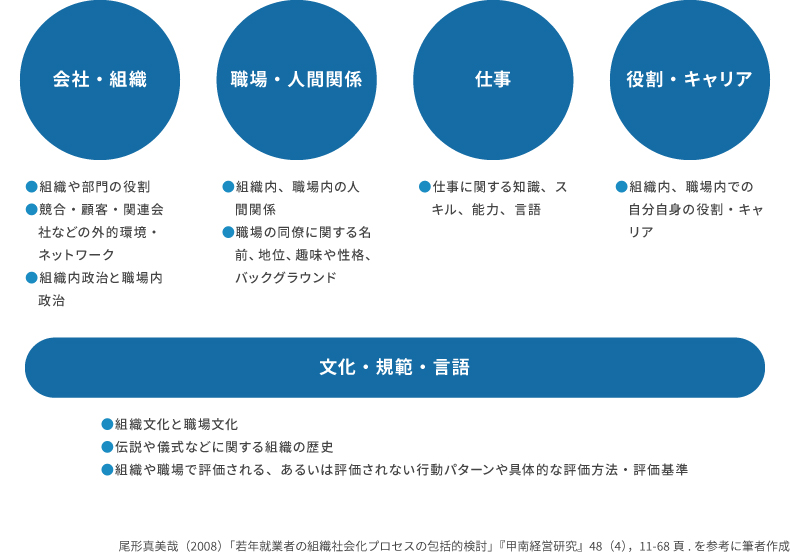

産業組織心理学では、組織に参入したメンバーが、その組織の文化や文脈を理解しながら、知識や技術を習得していくプロセスを「組織社会化」と呼びます。この「組織社会化」の研究によれば、人が集団に適応する観点として、例えば「職務遂行方法」「組織・会社」「人間関係」「役割・キャリア」といった観点、そしてその根底をなす組織固有の「文化・規範・言語」体系があると論じられています(図表1)。

<図表1>組織社会化で学習する観点

研究では、組織社会化は採用時の企業と入社者とのコミュニケーションからすでに始まっていると考えられていますが、ここでは入社後のコミュニケーションに着目してみます。

入社後であっても、図表1の学習要素を、単なる知識としてインプットするだけではなく、実感を伴って体得していくことを想定すると、学習には緩やかなステップがあることが推測されます。前半の入社者の壁でもあったとおり、まずは、(1)新しい会社に関する知識を得ながら、(2)職場への基本的な適応感(職場の人と良好な人間関係を築き「この会社・職場の人は自分を受け入れてくれそうだ」という感覚)を実感し、(3)実際の仕事経験を積み上げていくことを通じて仕事への適応の実感(新しい成果行動を学び、業績を上げながら、「自分は今の仕事でいいパフォーマンスを出せそうだ」という感覚)を得ていき、(4)そうした実感を積み重ねることを通じて、役割・キャリア適応の実感(「この会社の仕事を通じて、自分の能力を生かせそうだ」「きちんと役割を果たしてキャリアを形成できそうだ」という感覚)を獲得していくような流れです。

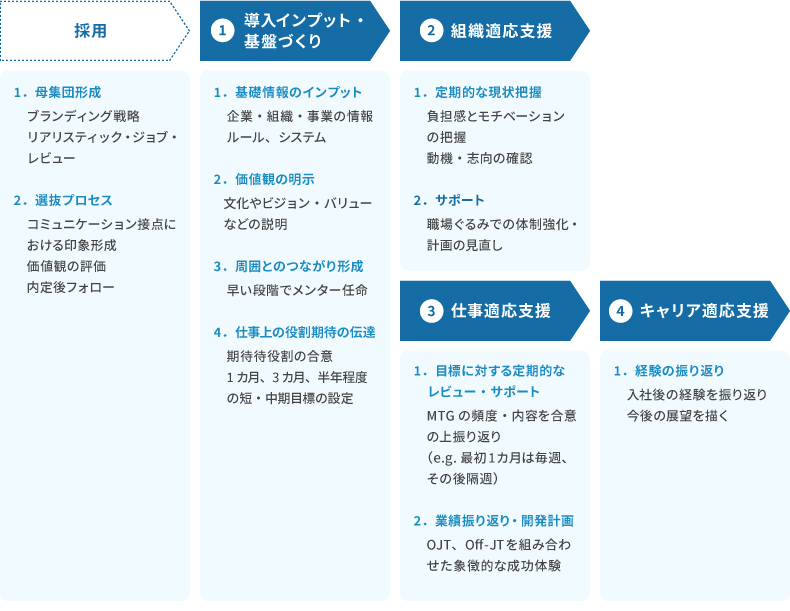

その場合、適応支援のプロセスとしても、まずは、(1)組織社会化の学習要素に関する知識(企業・業界知識や、会社特有の文化や歴史、好ましい行動規範や、担うべき役割の基準など)の付与を行いながら、(2)職場とのつながりの支援、また(3)仕事を習得していくなかで、一人前または信頼される人材となれたという成果実感を得てもらえるような機会を設け、その後(1)~(3)で積み上げた知識・経験を素材にして、(4)中長期的なキャリア展望を具体的にイメージする機会の提供へとつなげていけるとよさそうです(図表2)。

<図表2>適応支援プロセスの例

施策設計のポイント―【2】プロセスを支える「場」をつくる

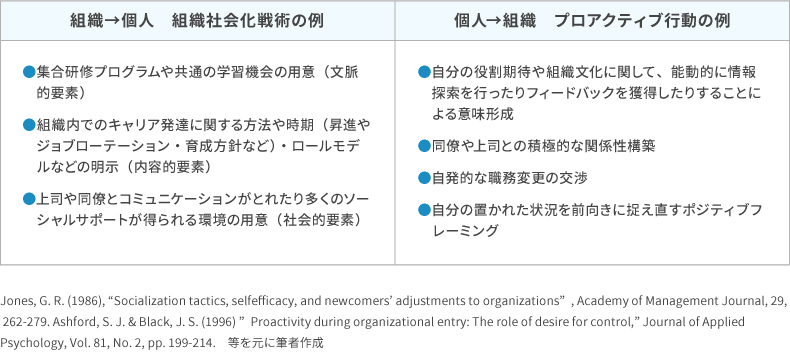

「組織社会化」のプロセスは、企業や職場といった組織(受け入れ先)と本人(入社者)の双方向の活動によって実現すると考えられています。なお、産業組織心理学では、組織から個人への適応支援を「組織社会化戦術」、個人から組織への主体的な適応行動を「プロアクティブ行動」と呼びます(図表3)。

<図表3>組織社会化戦術とプロアクティブ行動の例

これらは、それぞれ一方的に行われるものではなく、前述のとおり組織社会化戦術は入社者の状況に合わせて行われるべきものです。また、プロアクティブ行動はそうした組織社会化戦術の機会などをうまく使いながら、誰にとっても気軽に行えることが理想です。

こうした双方向の活動を促す仕掛けとして、上司やOJTリーダー・メンターが非常に重要な役割を果たします。新卒入社者にとっては言わずもがなではありますが、中途採用者の適応支援においても有効です。例えばリクルートキャリアが2019年に実施した「『中途入社後活躍調査』第3弾」でも、中途入社者の離職を軽減することに影響したのは「上司とのコミュニケーション」であり、上司と雑談したり、会社の方針・自分の役割の意義について1回あたりは短時間でも頻度高く会話したりしている方が、離職意志が低く、パフォーマンスが高いことが明らかになっています。

しかしながら、すべてを上司やOJTリーダー・メンターだけで解決するのはなかなか負荷が高いのも確かです。さらに昨今のオンライン・リモートワークの推奨により職場への出社が減って物理的な接点が少なくなってしまうと、上司が入社者の様子を把握したり気軽に雑談をもちかけたりすることすら難しくなりかねません。

また、リモートワークのなかでは入社者自身も、適応するのに重要な情報を入手するためのプロアクティブ行動を取りづらくなっているという声も聞きます。とある企業では、リモートワークになったことで、それまで自然と職場で交わされていた仕事にまつわる雑談に加わったり、積極的に聞き耳を立てたりすることによるインプットがなくなったことで、入社者が自分の任されている目先の業務知識以外の企業の組織や、戦略に関する基本的知識や人的ネットワークを得られなくなってしまったといいます。

そこで、適応活動の精度を上げていくための1つの方法として、個人と組織をつなぐ「場」をうまく仕掛けるという方法を紹介してみたいと思います。

なお、この「場」には、オンラインコミュニティなども含まれます。特にリモートワークの推奨などにより、職場で自然と人が集まるような機会が減っている場合は、オンラインを含めた多様な場を、自然に任せず意図的にうまく仕掛けておくことがより重要になります。

ここでは、適応を促す「場」の仕掛けのうち、心理的安全性を醸成する「つながりの輪」と、仕事人として承認される「誉の舞台」という2つの観点に触れてみたいと思います。

心理的安全性を醸成する「つながりの輪」

先に紹介した「プロアクティブ行動」には、情報探索という行動があります。「分からないことは自ら質問する」などもその1つです。日頃よくあるこの行動ですが、心理的安全性が感じられない環境においては実行に移すことが困難になります。「忙しそうだし迷惑になるのではないか……」「こんなことを聞いてしまったら使えない人だと思われるのではないか……」といった不安がよぎるためです。そのため、対策としてメンターなど「何でも相談していい人」を任命するわけですが、どんな疑問も常にメンターが解消するのは、メンターにとっても意外と大変ですし、入社者も心理的安全性を感じられる関係をメンターと構築できていない状態では結局気を使ってしまうことにもなるでしょう。特に、中途入社者のなかには一人前のパフォーマンスを出さなければならないという気負いから、周囲に「甘える」「頼る」ことはできないと思い込んでいる人もいます。

そこで、メンター任せにせず、企業・組織の情報を広く公開したり、気軽に安心・安全な場として情報を交換したりといったネットワークを広げられるコミュニティの「場」を意図的に設けていく取り組みを行う企業があります。

例えば、入社者向けにくだらない些細なことでも何でも質問してOK!という公開チャンネルや、入社者が自分の特技や前職の経験を話すなどしながら社内に顔を売れるインタビューチャンネルを用意する企業、誰でも自由に気軽に参加できるインフォーマルなオンライン・オフラインコミュニティを積極的に作って支援している企業(各種部活動、朝活など勉強会、子育てコミュニティ、雑談チャット部屋、ひとりつぶやきチャンネル<メンバー間で気軽に相互フォロー歓迎>……など)、また年次の近い先輩社員も交えながら、会社が大切にしていることとして気づいたこと、働き方の工夫をシェアするような「場」を設ける企業もあります。

構えず気軽に発言したり情報を得られたりする場が日常生活のなかにたくさんあることがポイントです。関係性の輪が無理なく広がり、会社や他組織の知識もゆるやかに増えていきます。また、オンラインの場合は上司やメンターも入社者の様子を手軽に観察できますので、状況によって面談時にフォローするようなこともできます。

仕事人として承認される「誉の舞台」

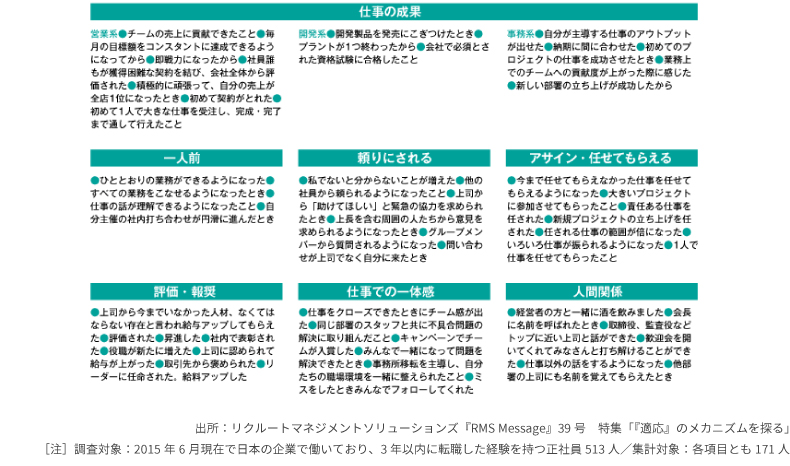

前述のとおり、人間関係の適応という観点だけでなく、仕事で成果を出し、キャリア上の展望が見えてこそ、入社者は適応実感を得ることができます。弊社が行った調査によれば、「組織の一員となった」と実感したきっかけとして最も多く挙げられたのが、仕事で成果を出たことでした(図表4)。しかし、これは現実には決して簡単ではありません。「組織業績に貢献する明らかな成果を出せた」という体験があればよいのですが、入社者がすぐに目に見える成果を出すのが難しい職場や、VUCAの時代においてそもそも大きな成果とはなにか?が揺らいでいる職場もあるでしょう。「明らかな成果を出すこと」の一本鎗に依存すると、「明らかな成果を出さないうちは一員ではない」ということになってしまい、入社者はいつまでも「自分は一員になれていない」という感覚から逃れられず、エンゲージメント低下のリスクにもなります。

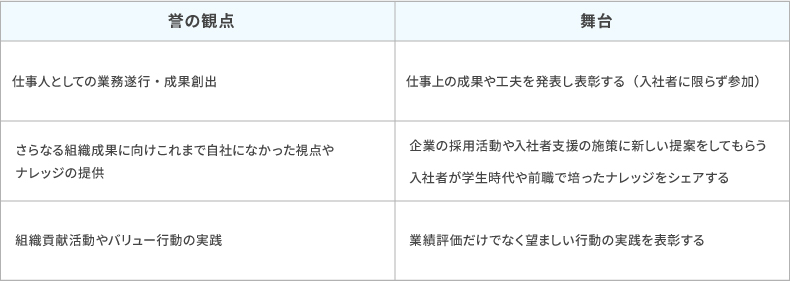

そこで、入社者が組織業績に貢献し承認されているという実感を得るための舞台装置を、どれだけ用意できるかが重要になります。例えば、新人賞などの表彰制度を用意する企業もあります。その際、何を誉めるのか?が重層的であるかどうか、また表彰以外にも入社者の前向きな努力に拍手を贈る機会が多くあるかどうかも重要です(図表5)。

<図表4>中途入社者が「一員になった」と感じた瞬間

<図表5>誉の観点と舞台例

なお、こうした場は、自分自身がどのように活躍していけるのか、キャリアイメージへの視界を広げていく(キャリア適応)機会にもなります。

例えば、仕事上の成果を工夫する舞台については、入社者が先輩社員の仕事ぶりを知ることで、将来の自分のキャリアイメージを想像するための素材になります。

また、ナレッジシェアについては、アウトプットを作っていく際に上司やメンターと対話しながら作るのもよいでしょう。実は、ナレッジシェアは本人が独力で遂行するのが難しい場合があります。というのも、自分が持っている専門性のうち、企業や職場にとって何が価値があるのかは、その企業や職場の現実を知らないと見いだせないからです。上司・メンターとの対話のなかで、その会社の現実を知り、自分が目先の業務だけではなくさまざまな場面で貢献できる可能性があることに気づく時間になります。上司やメンターもまた、その人の持つ可能性の広さに気がつく機会になることでしょう。

おわりに―入社者と築く新しい関係性は、新しい可能性への扉になる

企業にとって、新しい入社者は重要な存在です。既存事業を推進するという意味だけではなく、企業が新しい価値観や視点、専門性を獲得し、新しいイノベーションや環境適応を促進していくという意味においても重要です。創業期のリクルートの組織づくりを支えた大沢武志氏は、その著書『心理学的経営―個をあるがままに生かす』のなかで、組織を活性化させるものとして「一に採用」と記しています。新しい入社者とは、組織の既存のパラダイムの外にいる人材であり、新しい視点を持ち、新しいプロセスを持ち込む人材です。言い換えれば、組織の風化を防ぐ一方で、組織内に一定のカオスをもたらす存在でもあります。

そのため、経営層としては、入社者をどのような存在として捉えるのか、スタンスを示すことが重要となります。そして、もし新しい風を吹き込む役割を重視するとなれば、受け入れ組織も、単に自分たちの既存の業務プロセスや価値観のパラダイムに引き込むだけではなく、その異質性に関心をよせ、異質性から学び、自らを変え強くなろうとする意思を持って関わることが重要となります。カオスのなかで、つい「なぜそんなことも分からないのか」「そこまで手間をかけなければならないのか」と思う場面も多々あると思いますが、新人と共に育成を担う組織もまた、視界を広げ、気づきを得て成長する機会としていけるはずです。

ただし、すべての人が適応できる幸せな職場はあり得ません。また、こうした支援活動が適応不全の課題をすべて解決するわけでもありません。もし入社者が適応するのに苦労している場合、適応支援施策や職場環境や上司のマネジメントのどれを見直すべきなのか、または人材採用基準や採用プロセスに問題があるのか、人事評価・報酬制度、配置・配属を変えるべきなのか、といったHRM全体のなかで冷静に要因を捉え、手を打つことも必要です。むしろ、どれか1つを解決すればすべて解決するわけではないのがこの適応支援の分野の難しさであり、ダイナミックなところだともいえるでしょう。

内定者・入社候補者向けの研修をご検討の方は、内定者・入社候補者研修特集ページをご覧ください。

執筆者

サービス統括部

HRDサービス共創部

シニアスタッフ

荒井 理江

ソリューションプランナー、広報・販促・ブランドマネジメント担当ののち、2011年より「組織行動研究所」研究員として組織・人材マネジメントの各種調査・研究および機関誌「RMS Message」の企画・編集に従事。その後、経営企画部人材開発、ベンチャー企業向け新規事業部門サービス開発マネジャー兼プロダクトマネジャー、人材開発トレーナーの募集・養成などを経て、現在は異業種・共創型リーダーシップ開発サービスを担う。

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第8回

- 職場の意味と価値

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第7回

- 人と企業の新しい関係性を結ぶ、入社者支援のポイント(後半)—プロセスと場のデザインで信頼関係をつくる

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第6回

- 人と企業の新しい関係性を結ぶ、入社者支援のポイント(前半)—企業に入社する時、人は何につまずくのか?

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第5回

- コミュニケーションの格差を生み出すテレワーク下の「物理的距離」と「心理的距離」

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第4回

- ミドルマネジメントの「人間関係」を役割や機能も含め拡大して考える

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第3回

- 人間関係に悩む現代のマネジャーに伝えたい2つの視点

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第2回

- 「自己を知る」は、よい関係性をつくるためのベース(後編)

- タグライン/世界を変える、「人間関係」の科学へ。連載 第1回

- 「自己を知る」は、よい関係性をつくるためのベース(前編)

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)