調査レポート

職場の尊厳に関する意識調査

社員の尊厳を保つ・損なう職場とは

- 公開日:2025/11/20

- 更新日:2025/11/20

働く個人は、職場で人間として尊重され、人格や価値を認められているのだろうか。職場における尊厳はどの程度保たれているのか、あるいは損なわれているのか。本調査ではその実態を把握した上で、ハラスメント経験や人事制度、上司・職場・職務の特徴など、どんな職場環境が職場の尊厳と関係しているのか、職場の尊厳は離職意向や孤独感など本人の心的コンディションにどう影響しているのかを探索的に検討していく。

- 目次

- 個人の認知から見る職場の尊厳

- 尊厳が損なわれた経験 具体的なエピソード

- ハラスメント経験は尊厳の棄損につながる

- 個人選択型人事制度導入の認識は尊厳と関係

- どんな職場環境が尊厳や侮辱と関係するのか

- 「尊厳」「侮辱」いずれも高い状況への着目

個人の認知から見る職場の尊厳

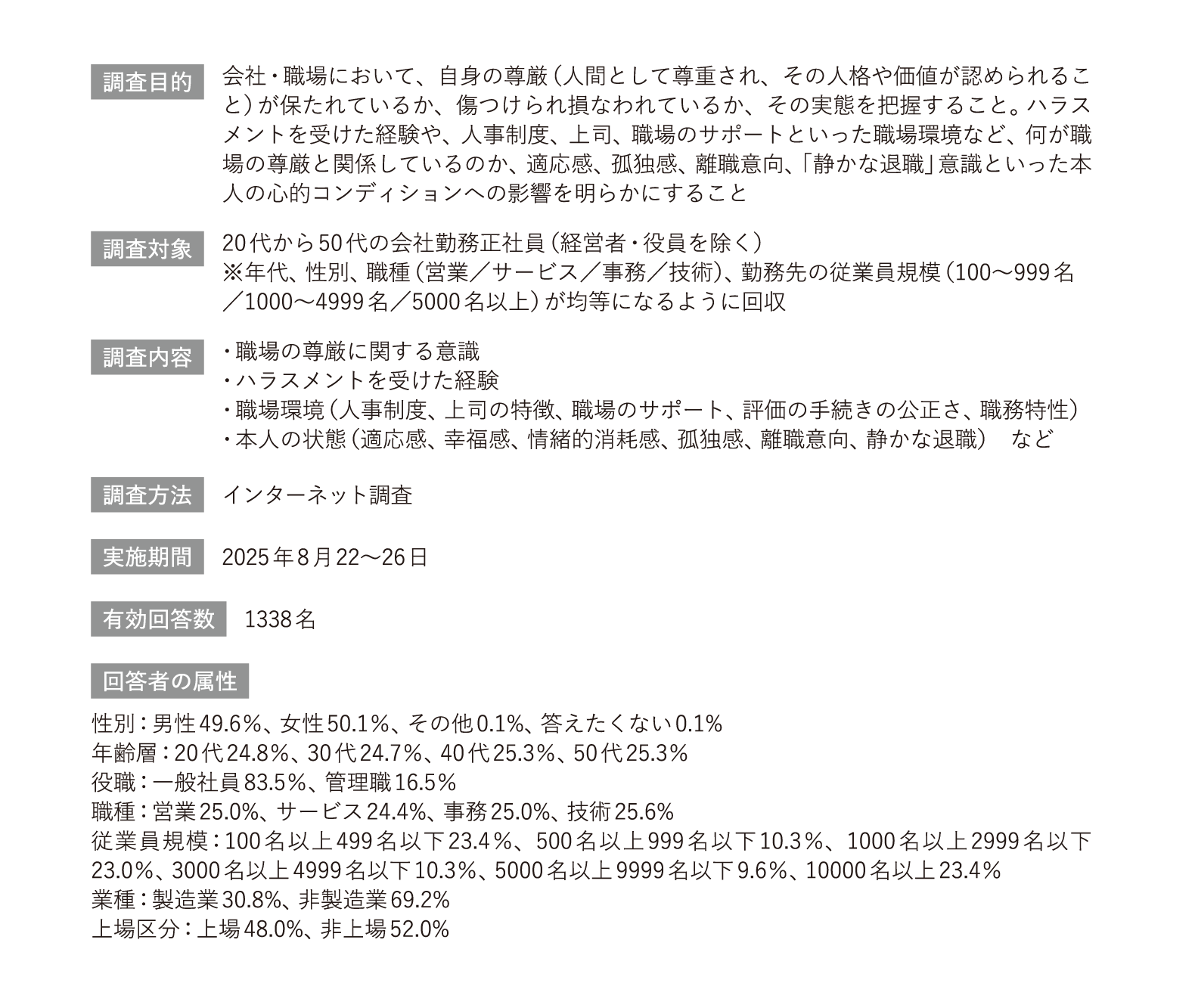

調査概要は図表1のとおりである。相対的に雇用環境が保護されている正社員であっても、職場において尊厳が損なわれ得ることを鑑み、その実態を明らかにしたいと考え、20代から50代の正社員を調査対象とした。各年代、性別、職種、勤務先の従業員規模に偏りが生じないように回収した。

<図表1>調査概要「職場の尊厳に関する意識調査」

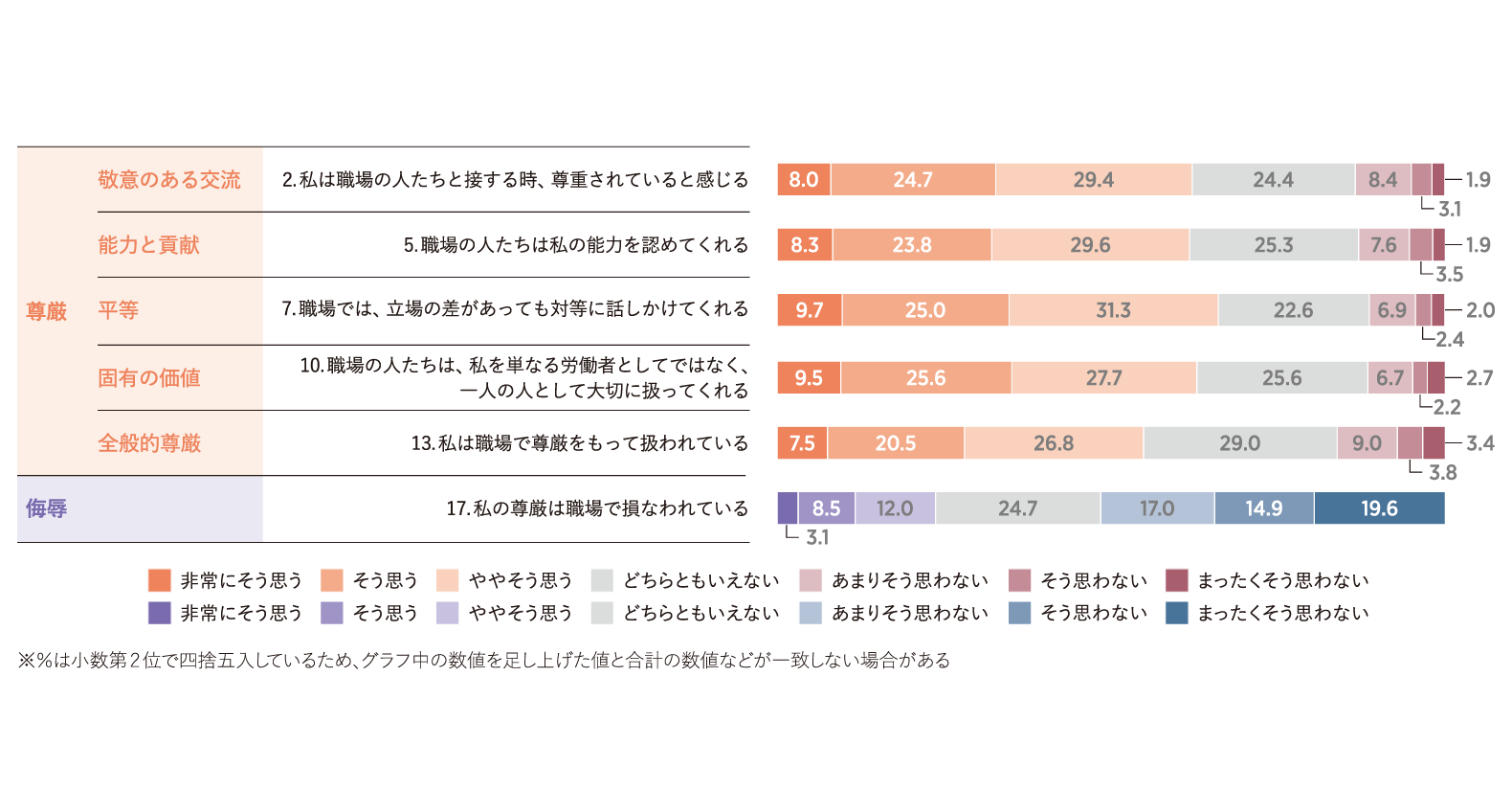

職場の尊厳の測定については、Thomas & Lucas(2019)によるWorkplace Dignity Scaleを道谷・正木(2024)が日本語訳した「職場の尊厳尺度」の項目を用いた。「尊厳」が保たれている状態を示す5尺度14項目、反対に尊厳が損なわれている「侮辱」の状態を示す1尺度4項目の計18項目から成る(図表2)。

<図表2>職場の尊厳尺度※いずれも7件法

具体的な項目例と回答結果を図表3に挙げた。「尊厳」に関する5項目について、「非常にそう思う」は1割に満たないが、「ややそう思う」まで含めると約6割が職場では尊厳が保たれていると感じているようだ。一方、「侮辱」の項目では、約2割が職場で尊厳が損なわれているという回答だった。

<図表3>職場の尊厳 各尺度の項目例と回答結果〈単一回答/n=1338/%〉

あなたが現在働いている職場についておたずねします。

以下の各文について、7つの選択肢からあなたの考えに最も近いものをお選びください。

以降、「尊厳」(14項目の平均値)と「侮辱」(4項目の平均値)の2変数を用いて分析を進める。プラス方向の尊厳だけでなくマイナス方向の侮辱の面からも捉えているのは、職場で両方の状態が両立し得るからである。実際に、本調査での2変数間の負の相関は弱いものだった(-.289、p < .01)。

回答者属性による違いを見ると、「尊厳」は管理職の方が高く(一般社員4.71、管理職5.13、p < .001)、「侮辱」は一般社員の方が高い(同3.43、3.08、p < .01)。年代別の有意差を見ると、「尊厳」について40代・50代は20代に比べて低く、50代は30代に比べて低い(20代5.06、30代4.84、40代4.68、50代4.54、p < .001)。管理職に限定しても、50代は30代に比べて低い(30代5.57、50代4.89、p < .05)。50代は尊重され認められる経験が少ないこと、本人の期待値の高さから回答傾向が低くなることなどが解釈として考えられる。年代の背景にある他の要因が影響している可能性もあるため、断定的に捉えることは避けたいが、周囲が思っている以上に尊厳が保たれていると感じられていない対象層の存在を心にとめておきたい。なお、「侮辱」については、年代別に統計的に有意な差は確認されなかった(同3.39、3.45、3.39、3.28)。

尊厳が損なわれた経験 具体的なエピソード

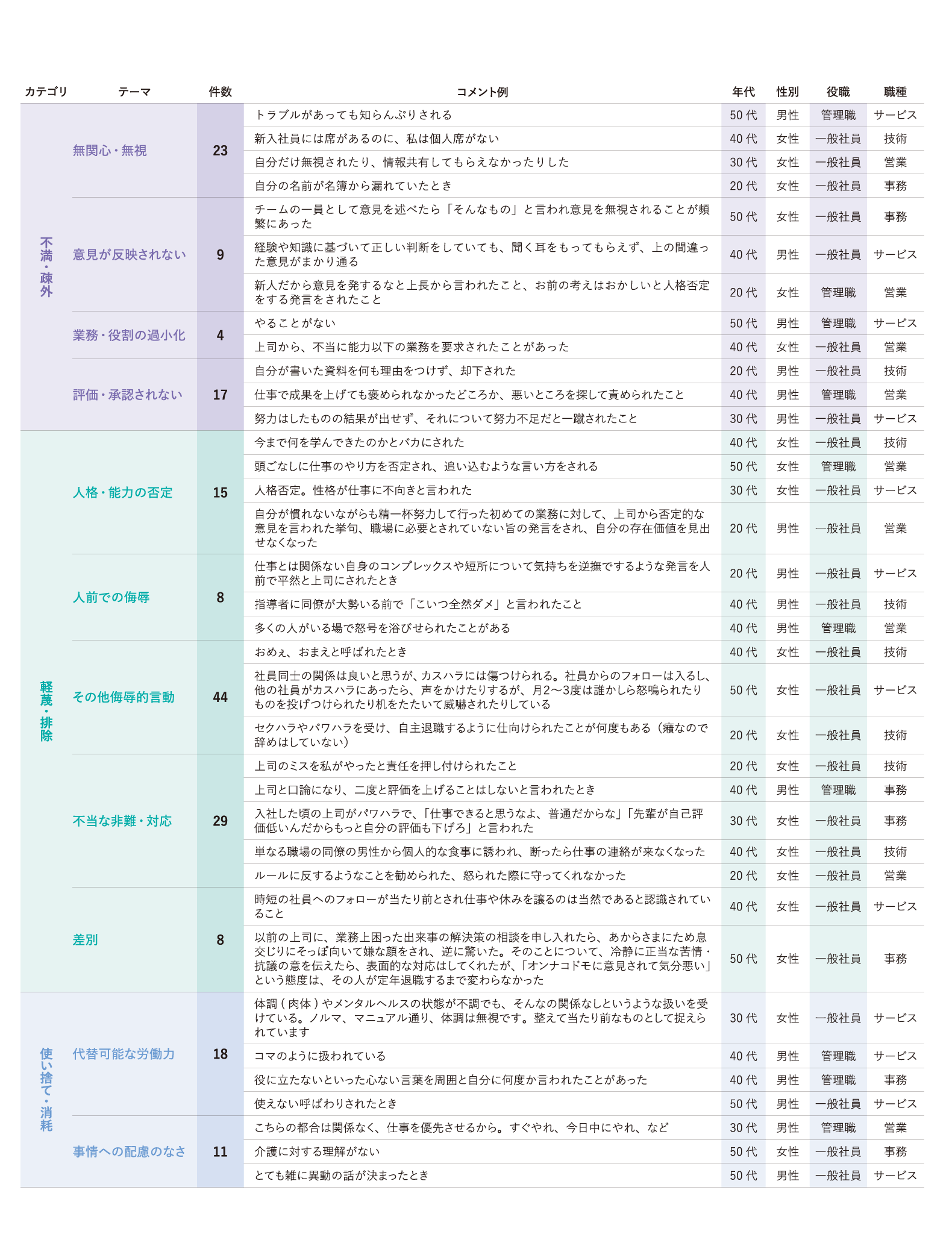

どんなときに尊厳は損なわれたと感じるのだろうか。自由記述で回答のあった200件について、先行研究をまとめたGibsonら(2023)による「Dignity Framework」を参考に、「不満・疎外」「軽蔑・排除」「使い捨て・消耗」の3つのカテゴリに分類した(図表4)。「不満・疎外」は、つながりや役割を断たれ、周縁化される(主流から排除される、とるに足らない存在として扱われる)ことで、具体的には、無関心・無視、意見が反映されない、業務・役割の過小化、評価・承認されないなどが確認された。「軽蔑・排除」は、侮辱や不当な扱い、差別的な排除を受けることで、人格・能力の否定、人前での侮辱、その他侮辱的言動や、不当な非難・対応、差別などが含まれる。「使い捨て・消耗」は、代替可能な道具として扱われることで、代替可能な労働力、事情への配慮のなさに関するコメントが確認された。

記述内容を見て、自分だったらこれは尊厳が損なわれた経験とはならないという感想をもった読者もいるかもしれない。同じような経験でも、一人ひとり受け止め方は違うし、周囲との関係性や本人の期待によっても、尊厳を損なわれたと感じる程度は変わる。同じ人でも時と場合によって感じ方が異なることもあるだろうし、経験が繰り返されたことによって次第に尊厳が損なわれていくこともあるだろう。書かれていることだけでは文脈や背景を理解しきれないところは当然あるが、記述内容から推察すると、その出来事を起こしている相手がいる場合、必ずしも故意に傷つけようとしていることばかりではなく、無意識にやっていたり、よかれと思ってやっていたりすることもあるように思われる。受け手の主観によるものなので、そこが尊厳の認知の難しいところでもある。

<図表4>尊厳が損なわれた経験〈自由記述より抜粋〉

現在お勤めの会社・職場において、ご自身の尊厳(人間として尊重され、その人格や価値が認められること)が傷つけられた、損なわれたと感じた経験として、どのような出来事がありましたか。

具体的な内容やエピソード、どのような関わりがあってそう思ったのか、どのような気持ちになったのかなど、差し支えない範囲でかまいませんので、お書きください。

これらの尊厳が損なわれた経験をした人は、何らかの行動をとったのだろうか。経験した出来事によっても対処行動は変わり得るものだが、全体としては、「1.職場の同僚」「2.上司」「6.家族や社外の知人・友人」という身近な人への相談が相対的に多く選ばれていた(図表5)。内容に応じて、「3.人事」「4.会社が設置している相談窓口」「5.医師やカウンセラー、弁護士などの専門家」への相談もあるようだ。「7.転職を考えた」という人も2割強いる。なかには「8.しばらく会社を休んだ」という人もいた。

<図表5>尊厳が損なわれた際の対処行動〈複数回答/n=200/%〉

前問の経験に際して、あなたがとった行動として、あてはまると思うものをすべてお選びください。

※図表4にて尊厳が傷つけられた、損なわれた経験を記述した人が回答

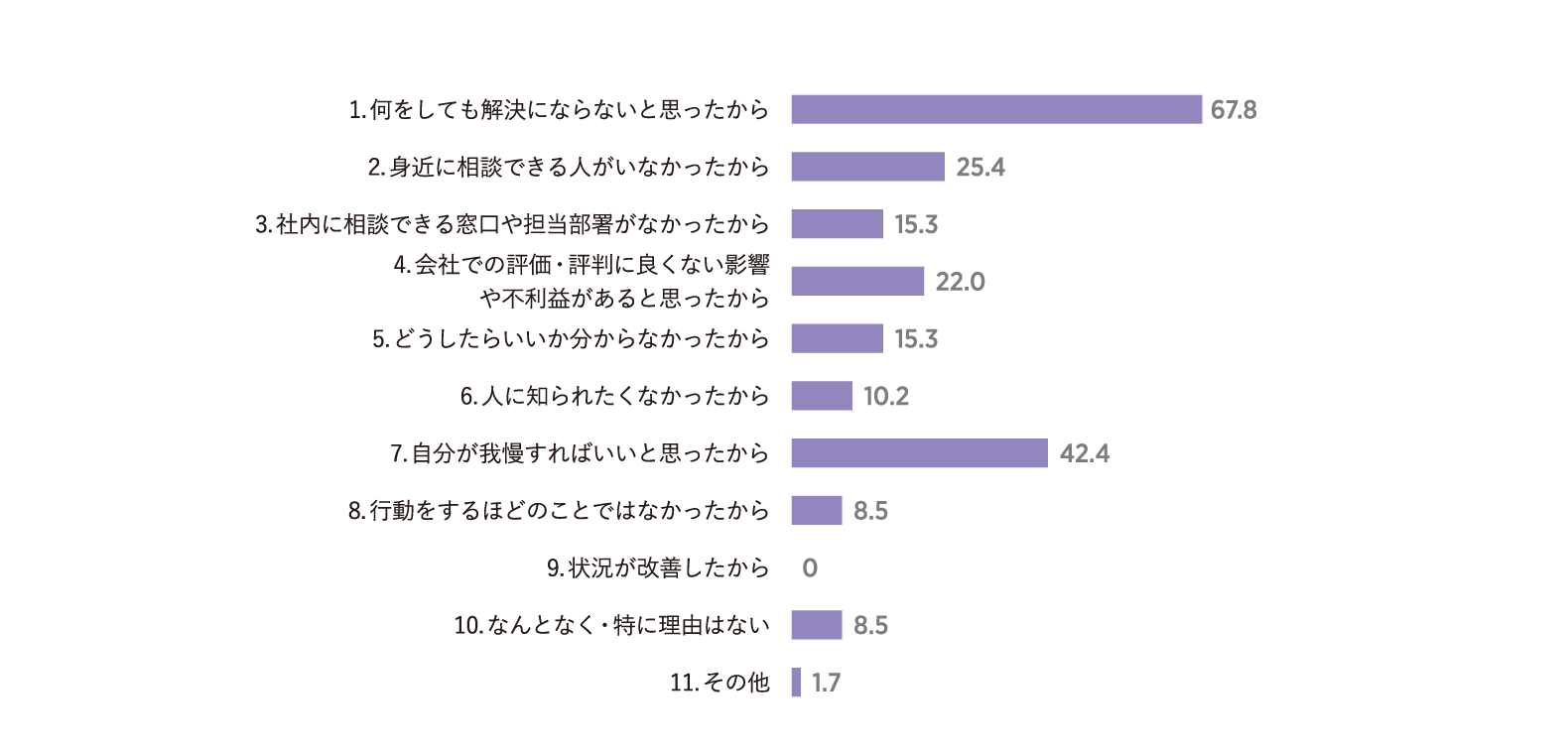

一方、約3割は「10.特に何もしなかった」という回答である。その理由をたずねたところ、約7割は「1.何をしても解決にならないと思ったから」を選んでいる(図表6)。これは厚生労働省(2024)「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」のハラスメントを受けて何もしなかった理由として最も選ばれていた選択肢である。次に多い理由は、「7.自分が我慢すればいいと思ったから」で約4割が該当する。尊厳が損なわれる経験をしていても、それはどうしようもないことだというあきらめを感じている様子がうかがえる。

<図表6>尊厳が損なわれた際に何もしなかった理由〈複数回答/n=59/%〉

前問で「特に何もしなかった」を選んだ方に伺います。

それはどのような理由からですか。

※図表5にて「10.特に何もしなかった」を選択した人が回答

また、4人に1人は「2.身近に相談できる人がいなかったから」を選んでいた。自分が傷ついたとき、困ったときに、身近に相談できる人がいない状況が、さらなる尊厳の棄損につながることが懸念される。「4.会社での評価・評判に良くない影響や不利益があると思ったから」も約2割いた。会社の雰囲気として、声を上げること自体が難しい環境であることが推察される。「3.社内に相談できる窓口や担当部署がなかったから」「5.どうしたらいいか分からなかったから」という回答も一定数あったことから、フォーマル、インフォーマルな支援の糸口が本人の手の届くところにあることの大切さが示唆される結果といえよう。

ハラスメント経験は尊厳の棄損につながる

図表4の尊厳が損なわれた経験に、ハラスメントに関する記載が散見されたように、ハラスメントを受けた経験は職場の尊厳に関する意識と関係しているようだ。ハラスメント経験の有無別に「尊厳」「侮辱」の得点を示したものが図表7である。選択肢は、厚生労働省のWEBサイト「ハラスメントの類型と種類」を参考に作成した。経験の選択率(グラフの右側)はパワーハラスメントの「2.精神的な攻撃」が15.9%と最も高く、「11.カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」の11.2%が続く。「13.あてはまるものはない」(64.5%)以外の、全体の3人に1人は現在の勤務先で何らかのハラスメントを受けた経験を有する。

<図表7>ハラスメント経験と職場の尊厳・侮辱〈n=1338〉

現在お勤めの会社・職場において、以下のようなハラスメントを受けた経験(業務上必要かつ相当な範囲を超えた、就業環境が害されるような経験)はありますか。あてはまるものをすべてお選びください。〈複数回答〉

ハラスメント経験がない職場(「13.あてはまるものはない」)では「尊厳」が高く、「侮辱」が低い傾向が、ハラスメント経験がある職場では、総じて、「侮辱」が高い傾向が確認された。「11.カスハラ」に関しては、「尊厳」「侮辱」いずれも統計的に有意な差はなかった。職種別に傾向を確認したところ、職種によって選択率に違いが見られ(営業12.5%、サービス20.9%、事務9.6%、技術2.3%)、サービス職では、カスハラ経験有の方が「尊厳」が有意に低かった(経験あり4.40、なし4.84、p <.01)。カスタマーとの接点が仕事の中心を占めるサービス職においては、カスハラが尊厳に影響を及ぼすことが示唆された。

個人選択型人事制度導入の認識は尊厳と関係

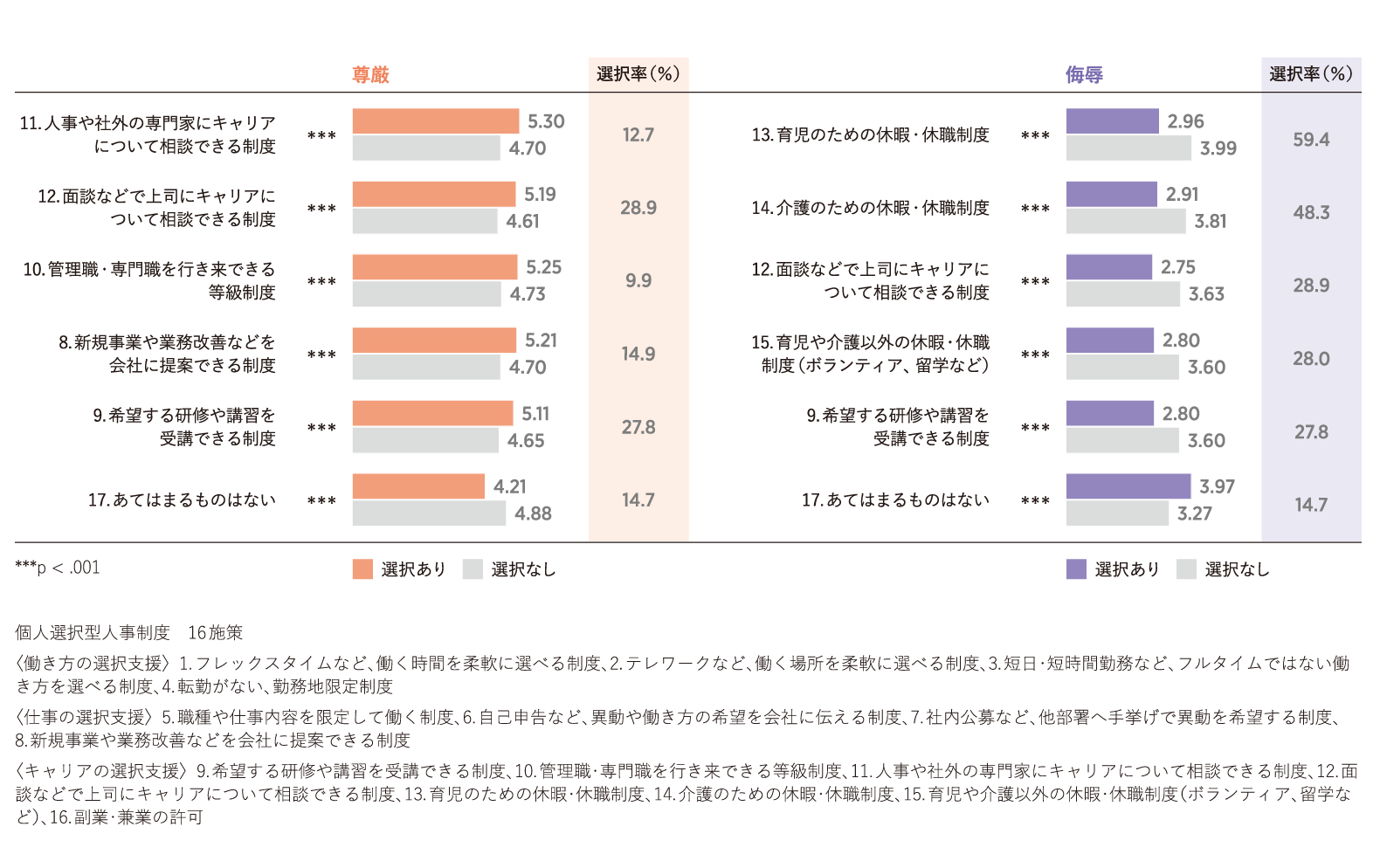

職場の尊厳に関係する人事制度として、働き方やキャリアに関して主体的に選択する機会を提供する個人選択型人事制度(リクルートマネジメントソリューションズ, 2022)を想定し、会社での導入の有無をたずねたところ、選択肢に挙げた16施策の導入有無別の「尊厳」「侮辱」には有意な差が確認された(「侮辱」と「10.管理職・専門職を行き来できる等級制度」のみ有意差なし)。ここでは、制度の導入有無によって得点差が大きい上位5施策を抜粋して紹介する(図表8)。

<図表8>個人選択型人事制度の導入と職場の尊厳・侮辱〈n=1338〉

現在お勤めの会社での制度や仕組みについて伺います。現在の会社で導入されているものについて、あてはまるものをすべてお選びください。〈複数回答〉

得点差が大きい上位5施策と「17.あてはまるものはない」

「尊厳」の得点差が大きい5施策は、「11.人事や社外の専門家に」「12.面談などで上司に」キャリアについて相談できる制度、管理職が役割の1つで柔軟なキャリア形成を可能にする「10.管理職・専門職を行き来できる等級制度」、経営として従業員の声を重視する「8.新規事業や業務改善などを会社に提案できる制度」、個人の主体的な学びを支援する「9.希望する研修や講習を受講できる制度」である。選択率は約1割から3割と高くないが、その施策があると認識している人は、尊厳が保たれている、個として大切にされていると感じているようだ。いずれの施策も導入されていない(「17.あてはまるものはない」)という認識の場合には「尊厳」の値は低い。

一方、「侮辱」の得点差が大きい上位5施策は「13.育児のための」「14.介護のための」「15.育児や介護以外の」休暇・休職制度、「尊厳」と同様の「12.面談などで上司にキャリアについて相談できる制度」「9.希望する研修や講習を受講できる制度」である。育児・介護に関する休暇・休業制度は法的に労働者の権利であり、そうしたライフキャリア全般において職場で大切にされているという意識をもてないことは、尊厳が損なわれる状態につながることが示唆された。

どんな職場環境が尊厳や侮辱と関係するのか

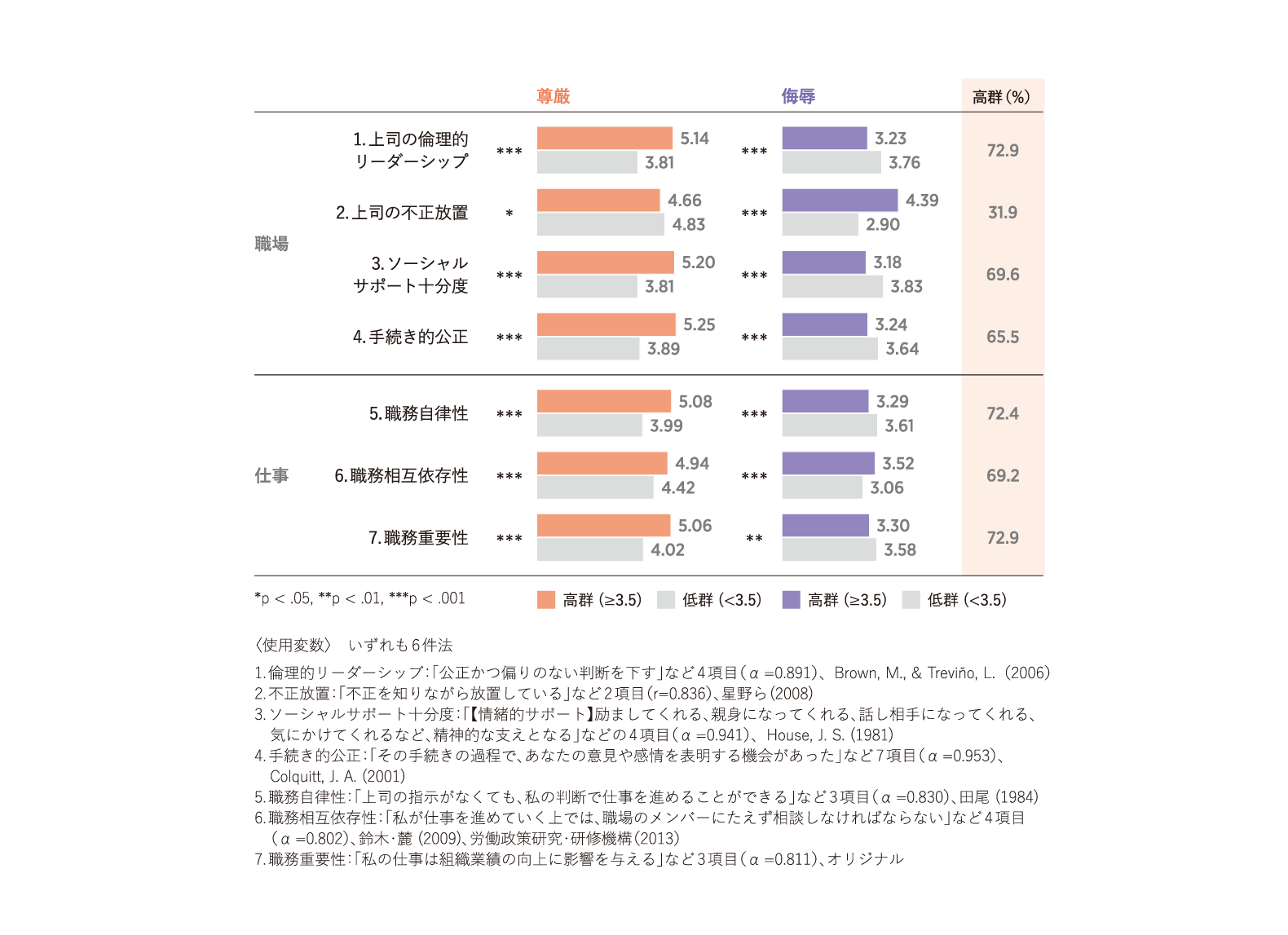

続いて、職場環境として直属上司の倫理的態度、周囲のサポート、評価の手続きの公正さ、職務特性(自律性、相互依存性、重要性)を挙げ、「尊厳」「侮辱」との関係について確認した。

図表9は、各変数を中点の3.5以上・未満で高群・低群に分けて、「尊厳」「侮辱」の平均値を比較したものである。いずれも2群の間に統計的に有意な差が確認された。相対的に得点差が大きかった変数として、「尊厳」については「3.ソーシャルサポート十分度」「4.手続き的公正」「1.上司の倫理的リーダーシップ」の高群の方が高く、「侮辱」については「2.上司の不正放置」の高群、「3.ソーシャルサポート十分度」の低群の方が高い。

<図表9>上司・職場・職務の特徴別 職場の尊厳・侮辱〈n=1338〉

職場1、2:現在のあなたの直属の上司の特徴として、次のことはどの程度あてはまりますか。

職場3:現在お勤めの会社・職場において、あなたが仕事を進めるにあたって、周囲による次のようなサポートは、あなたにとって十分だと思いますか。

職場4:あなたが最近受けた人事評価について、評価が決定される手続きとして、次のことはどの程度そう思いますか。

仕事5、6、7:あなたの現在の仕事について、次のことはどれくらいあてはまりますか。

他の変数と異なり、「6.職務相互依存性」が高いと「尊厳」「侮辱」共に高い。自分の仕事が他のメンバーの仕事と関連し合い、互いに依存しながら進める程度が高い場合、関係性が良いと尊厳を高める機会になる一方、摩擦や対立によって尊厳を損なうやり取りが発生する可能性も増えるのかもしれない。仕事上での必要性があると接点をもたざるを得ないため、尊厳が損なわれることがあってもその状況を回避しづらいという難しさがあるのではないか。

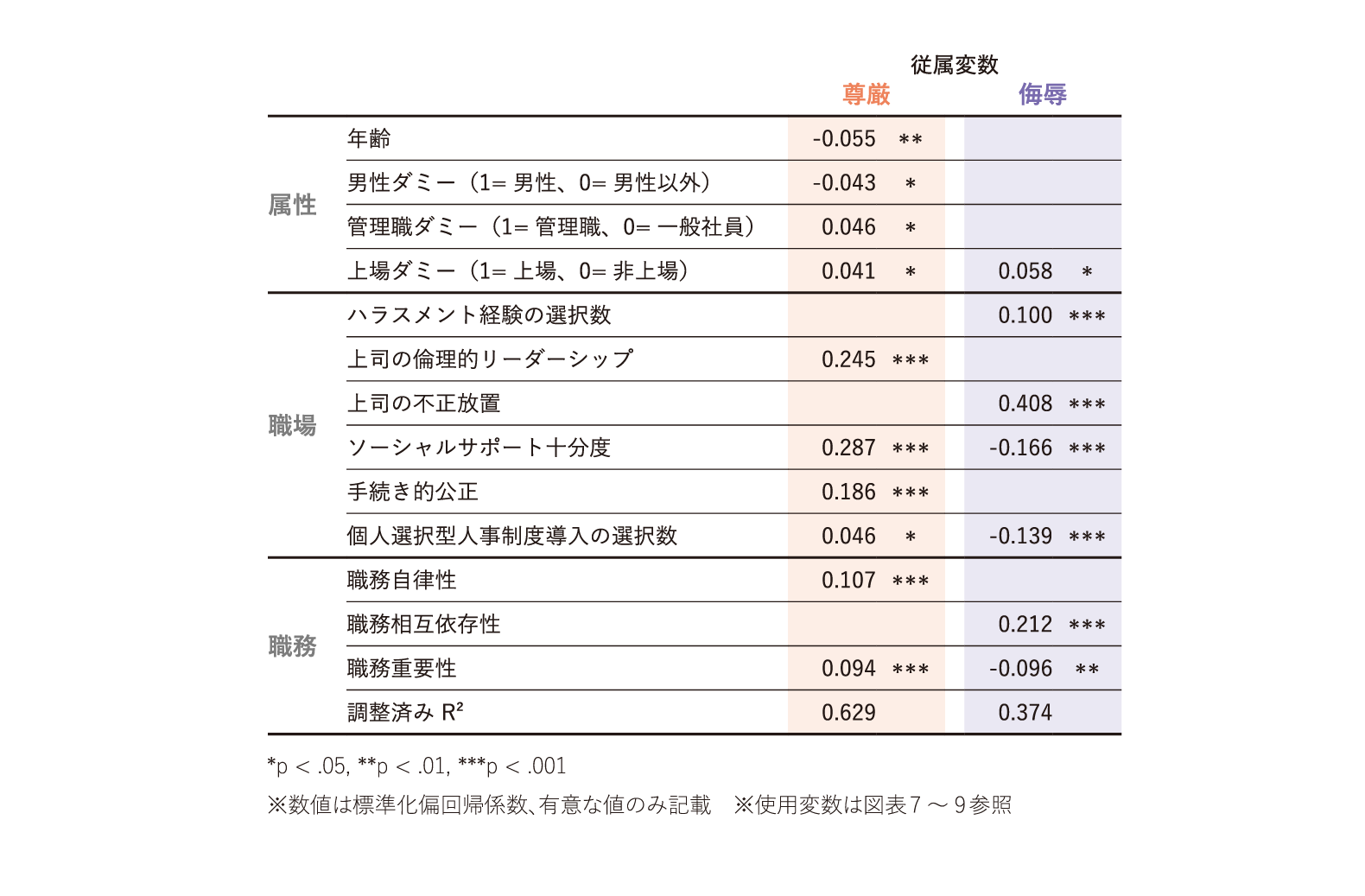

ここまで見てきた変数を使用して、「尊厳」と「侮辱」をそれぞれ従属変数とした重回帰分析を実施した(図表10)。単独では関係がある変数も、他の要因を同時に考慮すると影響が小さくなることがある。他の要因を取り除いた上での関係を見ていきたい。ハラスメント経験と個人選択型人事制度導入については、複数回答の選択数を用いた。統計的に有意であった標準化偏回帰係数のみを抜粋して記載した。

<図表10>尊厳と侮辱を従属変数とした重回帰分析〈n=1338〉

「尊厳」「侮辱」のいずれにも有意に関係しているのは「ソーシャルサポート十分度」「個人選択型人事制度導入の選択数」「職務重要性」である。それ以外は、「上司の倫理的リーダーシップ」は「尊厳」に、「上司の不正放置」は「侮辱」と関係しているなど、「尊厳」「侮辱」で有意となる変数が異なる。尊厳が保たれるために考慮すべきことと、損なわれないために考慮すべきこと、それぞれを考える視点の1つになるのではないか。

「尊厳」「侮辱」いずれも高い状況への着目

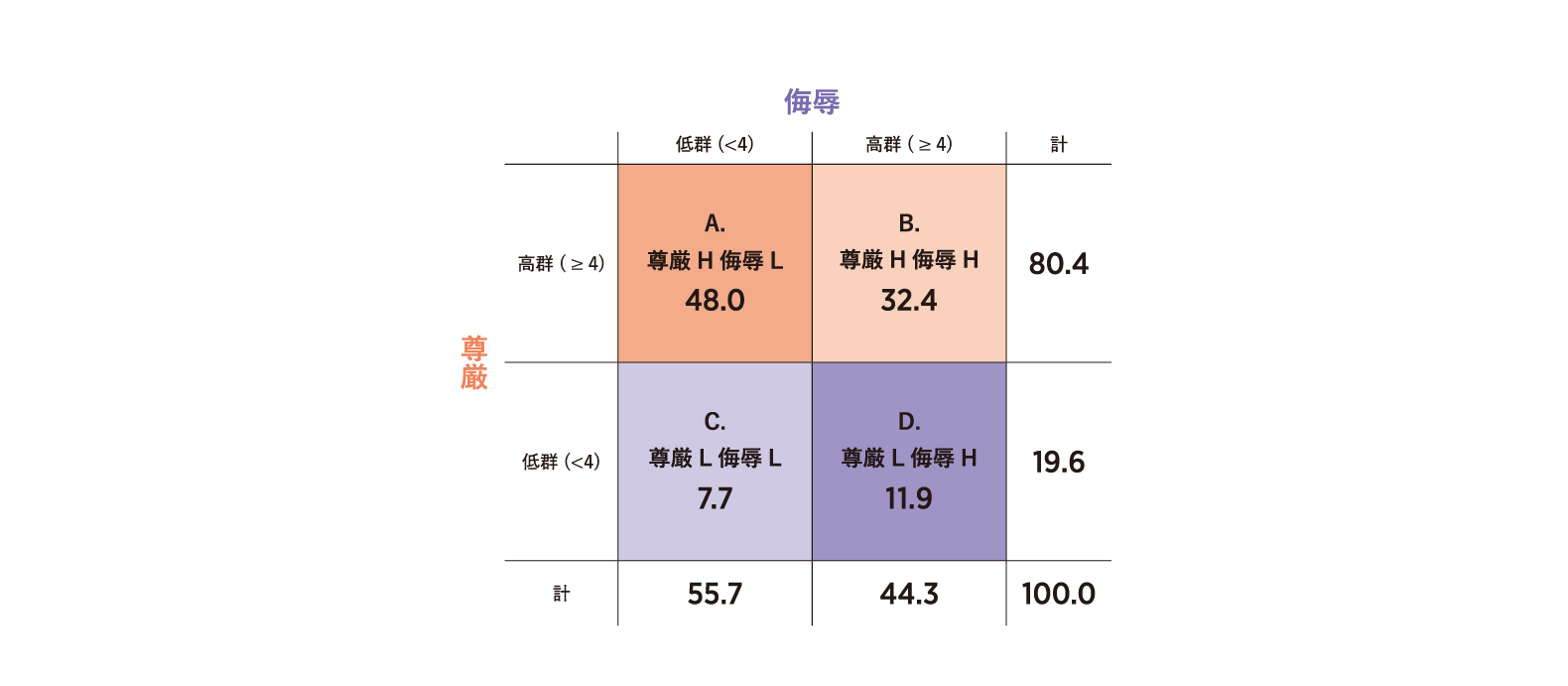

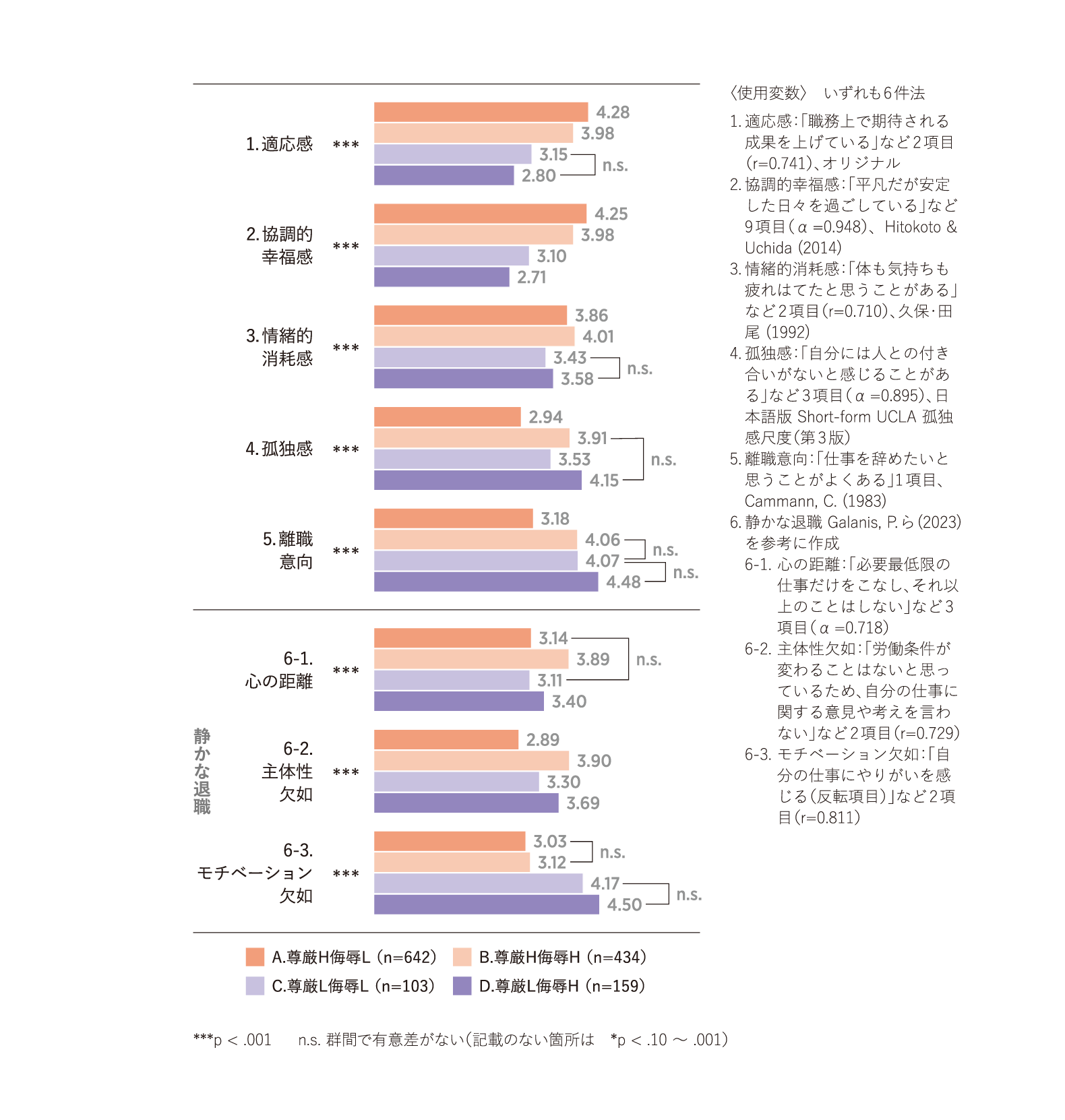

最後に、「尊厳」「侮辱」が本人の心的コンディションにどう関係しているのかを確認する。冒頭で述べたように、「尊厳」「侮辱」の状態は両立し得るため、「尊厳」「侮辱」高低を組み合わせて見ていく。「尊厳」「侮辱」を中点の4点以上・未満で高低群とし、かけ合わせて4群に分けた(図表11)。「尊厳」が高く「侮辱」が低い「A.尊厳H侮辱L」が最も多いが(48.0%)、「尊厳」「侮辱」共に高い「B.尊厳H侮辱H」が次に多い(32.4%)。

<図表11>尊厳×侮辱のマトリクス〈n=1338/%〉

本人の心的コンディションとして挙げた各変数の平均値を4群ごとに集計した結果が図表12である。「A.尊厳H侮辱L」は「1.適応感」「2.協調的幸福感」が最も高く、「4.孤独感」「5.離職意向」が最も低い。逆に、「D.尊厳L侮辱H」は、「1.適応感」「2.協調的幸福感」が低く、「4.孤独感」「5.離職意向」が高い。

<図表12>尊厳×侮辱マトリクス4群別の本人の心的コンディション〈n=1338〉

一方、「尊厳」「侮辱」のいずれも高い「B.尊厳H侮辱H」は、「1.適応感」「2.協調的幸福感」は「A.尊厳H侮辱L」の次に高いものの、「3.情緒的消耗感」が最も高く、「4.孤独感」「5.離職意向」もC、Dと同程度に高い傾向にあった。本人も適応感が高く周囲から見ても期待される成果を上げていたとしても、内心、孤独で離職意向があるというような状態である。「静かな退職」(退職せずに、意図的に仕事量を制限し、最低限の業務しか行わない状態)の下位尺度では、「6-3.モチベーション欠如」の程度は低いが、「6-1.心の距離」「6-2.主体性欠如」は最も高い。それなりに仕事にやりがいを感じていて決められたことには責任を果たすが、必要最低限の仕事をこなしている状態であるといえる。尊厳は高いので、悪いことばかりではないだけに、組織と心の距離をとることで自分の心を守ろうとしているという解釈もできる。社員一人ひとりで異なる組織との心の距離を尊重することも、尊厳を守ることにつながるかもしれないが、本意でなく距離をとり、職場で消耗し孤独に感じているのなら、その状況を変えることは個人にとっても組織にとっても望ましいのではないか。「尊厳」が高ければ大丈夫ということではなく、「侮辱」の面から尊厳が損なわれる要素を排除することが重要であるといえる。

本調査で見てきたように、ハラスメントの防止、職場ぐるみの不正につながる上司の態度の改善、育児・介護など働き方に関する人事制度の整備と周知などを通じて、社員一人ひとりの尊厳が損なわれないように留意することが解決の糸口になるかもしれない。その上で、上司の倫理的リーダーシップ、職場のソーシャルサポート、評価制度における手続き的公正、キャリアや学びに関する主体的な選択機会の整備、自律的で仕事を任せてもらえる環境づくりなどを通じて、尊厳を保つ職場環境の構築が求められるだろう。

さらに、尊厳が損なわれた経験をしてもあきらめや自責の念に陥ることがないよう、声を上げやすい組織風土への改善と、気軽に相談できる環境の整備が不可欠である。

今回の調査が、職場の尊厳について考える一助となれば幸いである。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

主任研究員

藤村 直子

人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)、リクルートにて人事アセスメントの研究・開発、新規事業企画等に従事した後、人材紹介サービス会社での経営人材キャリア開発支援等を経て、2007年より現職。経験学習と持論形成、中高年のキャリア等に関する調査・研究や、機関誌RMS Messageの企画・編集・調査を行う。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)