- 公開日:2025/10/20

- 更新日:2025/10/20

「戦略実現に必要な人材がいない」─そうした危機感の背景には、事業構造や働き方の変化にともなう複雑な要因がある。注目されるのが、人材の単なる再配置ではなく、人材の“量と質”の変化に着目する「リソースシフト」だ。

本稿では、人材の捉え方と施策設計を構造的に整理し、2社の実践を紹介する。人と組織の関係をどう再設計するか─その手がかりを探る。

- 目次

- リソースシフトの定義と注⽬される理由

- リソースシフトを構造的に捉える

- リソースシフトに対するさまざまな取り組み

- 構造と実践をつなぐ一歩を、今ここから

- 【事例詳細】

従業員の内面をデータ化して再配置を行い、チーミングにも生かして新領域を加速

リソースシフトの定義と注⽬される理由

リソースシフトとは?

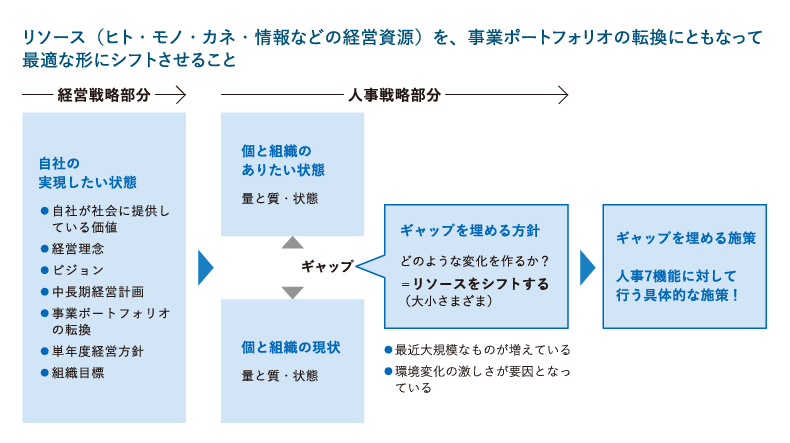

近年、多くの企業が直面しているのが「リソースをどうシフトさせるか」という課題である。リソースとは、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を指し、リソースシフトとは、それらを事業戦略の転換にともない、最適な形に再配置していく取り組みのことである(図表1)。例えば企業は、中長期経営計画やビジョンに基づき、「どのような組織を目指すか」という将来像を描く。その実現に向けて、現状とのギャップを把握し、個人や組織の量・質・状態をどう変化させるかを設計していくことが求められる。近年は環境変化のスピードが増し、大規模なリソース再編に迫られる企業も少なくない。単なる異動や補充にとどまらず、経営戦略と人事施策をつなぐ本質的な取り組みとして、リソースシフトの重要性が改めて認識されている。

<図表1>リソースシフトとは?

大手企業は、リソースシフトとその結果の人材最適化に関する課題感が強い

このようなリソースシフトに対して、とりわけ大手企業ではその必要性を強く意識している。特に、「必要な人材を、必要な場所に、必要な形で配置できていない」という課題感は、経営層・人事部門の双方で共通している。急速な事業変化や新規展開のなかで、従来の人員構成や配置のままでは十分な対応ができず、組織の機動力や創造性が損なわれるという危機感がある。リソースシフトはこのような状況を打破する鍵として位置づけられており、各社が戦略的に取り組み始めている。当社の「人材マネジメント調査2025」によると、採用、育成、社内異動による人材の最適化ができている企業ほど、業績向上や新たな価値創造といった成果につながっている傾向も見られる。また、事業推進に必要な主要ポジションの充足や事業横断でのリソースシフトは十分ではないと考える企業が多い。こうした背景から、リソースシフトは今や重要な経営課題と捉えられている。

その視界に立ち人材ポートフォリオ最適化を志向した具体的な実践例として、公開されている統合報告書から、デンソーの取り組みが挙げられるだろう。デンソーは電動化やソフトウェア領域への注力を背景に、2030年を見据えた人材ポートフォリオの再構成を進めている。従来の技術領域を越えて新たな専門人材の採用と育成を本格化させており、大規模な中途採用や社内リスキリングにも取り組むなど、構造的な変化を志向している。特に注目したいのは、事業環境の変化に合わせた外部調達・内部調達を積極的に推進し、人材の最適配置・開発・活躍促進を、企業変革の根幹として位置づけている点である。

改めて、リソースシフトが各社に注目される理由は何か

適正配置はかねてより重視されてきた人事テーマの1つだが、なぜここまで多くの企業が、今リソースシフトに注目しているのだろうか。その理由の1つは、これまで以上に「必要な人材をいかに適所適材で生かすか」が、事業推進に直結するからである。技術革新や社会構造の変化に対応するには、組織全体が機動的に変化する必要があるが、その中核となるのが人材である。

一方で、採用競争の激化や多様な価値観の広がり、転職のハードルの低下といった外部環境の変化により、従来の一括採用・終身雇用型の枠組みでは対応しきれない現実がある。そのため、性別や年齢、国籍、ライフスタイルの異なる個人一人ひとりが活躍できるような、多様性と包摂性を備えた組織運営が求められている。個人のエンゲージメントを高め、仕事に意義と成長実感をもてる経験を提供することが、組織全体の活力を生み出し、長期的な競争優位につながっていく。リソースシフトとは、まさにこうした「人を生かす仕組み」の進化であり、今企業が本気で向き合うべきテーマとなっているのである。

リソースシフトを構造的に捉える

リソースシフトを通じて作り出したい状態は?

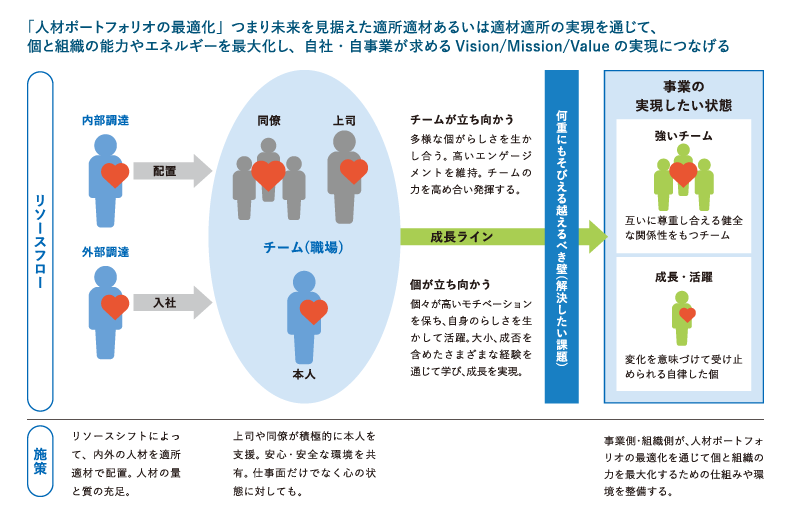

リソースシフトを通じて目指すのは、「単に人を動かす」のではなく、「人とチームの質を変える」ことである。図表2は、シフト後に実現したい個とチームの状態を示したものであり、そこには“変化を意味づけて受け止められる個”と、“互いを尊重し合える健全な関係性をもつチーム”という2つの軸が置かれている。個人レベルでは、自ら選び取り、納得感をもって行動する姿勢が求められる。それを支えるのが、安心して意見を出し合える関係性や、感情も含めた対話が行われているチームの存在である。こうした状態を可能にするには、上司・同僚との関係や経験の積み重ね、配置に至るまでのプロセスへの理解と共感が不可欠である。つまり、リソースシフトは配置変更の手段にとどまらず、その後の状態づくりを見据えた設計と支援こそが要となる。

<図表2>リソースシフトによって作り出したい状態は?

その状態を作るために重要になる人材の捉え方

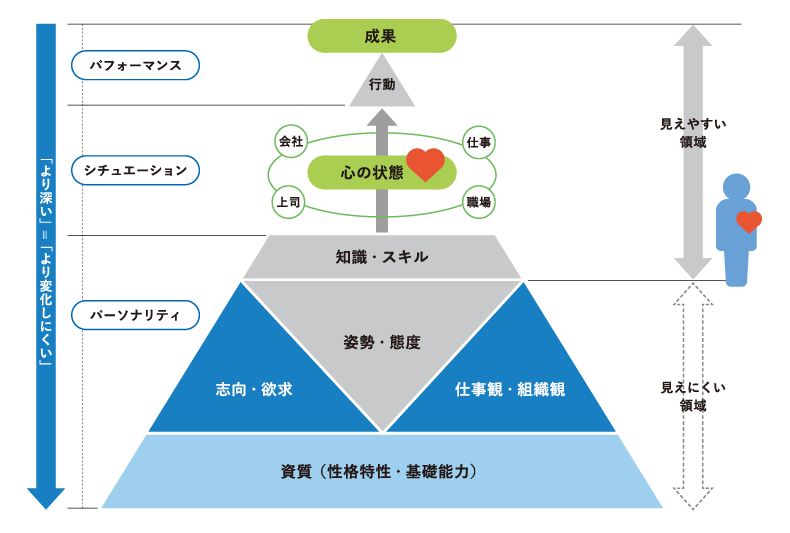

前項で示した「自律した個と健全な関係性をもつチーム」を実現するには、まず人材をどう捉えるかが問われる。図表3に示すように、人は成果を生み出す存在であると同時に、内面に多層的な要素を抱える存在である。表面には行動や知識・スキルといった“見えやすい領域”がある一方で、その下には志向・欲求、仕事観・組織観、資質といった“見えにくい領域”が存在する。これらの層が相互に影響しながら個人の行動を支えており、心の状態や状況(上司・職場など)の影響も加わることで、その人のパフォーマンスが形づくられている。

<図表3>人材モデル(成果創出モデル)

このモデルが示すのは、人は単純なスキルや能力だけでは語れないということである。人材のパフォーマンスや行動は、知識やスキルの蓄積だけでなく、その人がどんな志向をもち、何に価値を感じ、どんな意味づけをしているかといった深層の部分に強く影響される。だからこそ、人によって捉え方にばらつきが出やすく、リソースシフトを進める上では、こうした多面的な人材理解が欠かせない。

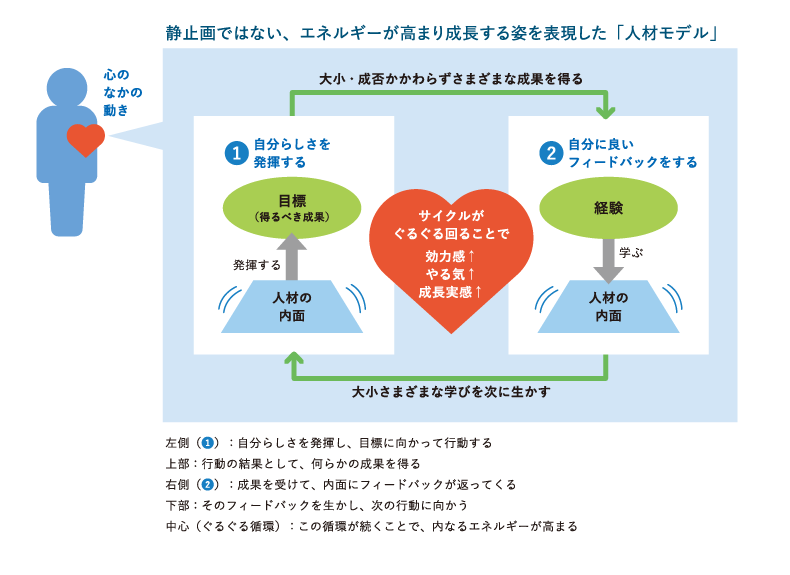

さらに重要なのは、この「内面の深層」が静的な構造ではなく、エネルギーを生み出す“エンジン”のように機能している点である。それを表したのが図表4である。このモデルでは、人の内面は、目標に向かって自分らしさを発揮し、成果を得ることで効力感ややる気を高め、その経験から学びを得て、再び新たな目標へ向かっていく─という循環を描いている。ここでは、成果の大小にかかわらず、本人にとっての納得感やフィードバックがサイクルを駆動させる鍵となる。つまり、成果は静止画的な状態ではなく、内発的な動機が駆動するプロセスとして捉えるべきなのである。

<図表4>人材のエンジンが回ることでエネルギーが高まるモデルのポイント(ぐるぐる図)

この「内面のエンジン」がしっかり動いている人材ほど、リソースシフト後の環境においても粘り強く、自律的に成果に向かい続けることができる。逆に、内面が停滞した状態では、たとえスキルや環境が整っていても行動や結果につながりにくい。リソースシフトの文脈においても、人材の“内面”をどう活性化させるかという視点は不可欠である。

リソースシフトの取り組みレベル〜人材の捉え方のレベルに沿って〜

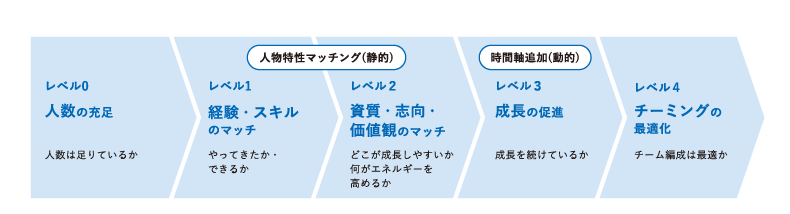

リソースシフトを進める上では、「人材のどこに着目して取り組むか」を意識することが重要である。図表5に示されるように、取り組みの視点には段階があり、どのレベルで対話し、施策を設計するかによって成果の質も変わってくる。多くの企業は、人数の充足を目的としたレベル0や、経験やスキルのマッチングを重視するレベル1で議論が止まりがちである。しかし、真にリソースシフトの効果を発揮させるには、資質・志向・価値観への着目(レベル2)、時間軸を含めた成長支援(レベル3)、さらにはチームとしての最適な編成(レベル4)といった視点が不可欠となる。現状どのレベルにいて、どこを目指すのか─。このモノサシを用いて立ち位置を確認し、視点を一段引き上げることが、個と組織のエネルギーを高める出発点となる。

<図表5>人材のどこに着目して取り組むか

リソースシフトへの取り組み方~シームレスに施策を打つ~

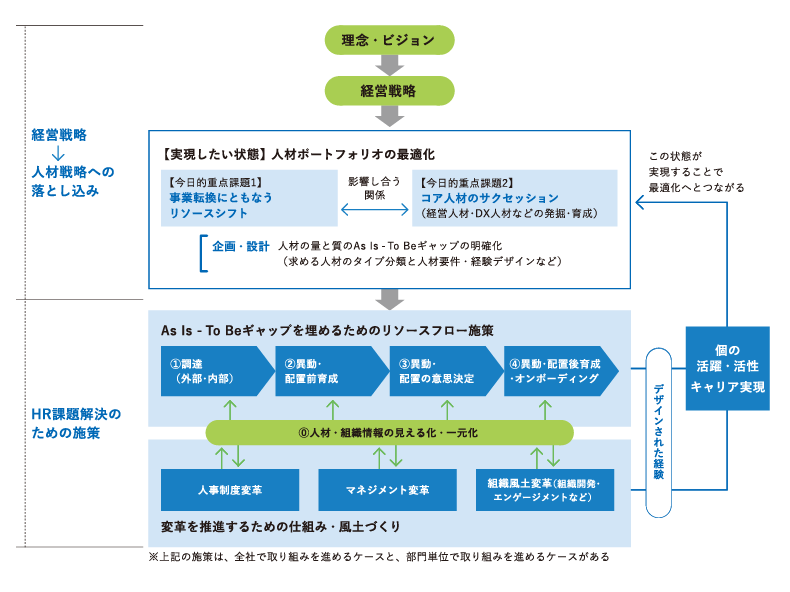

リソースシフトを効果的に進めるには、単発の施策を積み上げるのではなく、全体構造を意識した設計と展開が不可欠である。図表6は、経営戦略から人材戦略、さらに施策群へと落とし込む一連の構造を示している。

<図表6>リソースシフトに効果的に取り組むための視界

上段に示されているのは、戦略実現のために企業が目指す「人材ポートフォリオの最適化」という状態像である。これが意味するのは、リソースシフトのような人材の再配置だけでなく、コア人材の継承(サクセッション)といった論点も含む包括的な視座で捉えるべきテーマであるということだ。いずれも共通して求められるのは、「現状(As Is)と目指す姿(To Be)のギャップ」を正しく捉え、必要な打ち手を設計する企画力である。図表6における「企画・設計」は、まさにこのギャップを見極め、複数の論点を構造化する機能そのものである。

下段では、その設計をもとにシームレスに展開される施策が描かれている。可視化・一元化(⓪)を軸にして、調達(外部・内部)(①)、異動・配置前の育成(②)、異動・配置の意思決定(③)、異動・配置後の育成・オンボーディング(④)をシームレスに連動させる。

この流れが断絶せず一貫して機能するには、変革を推進するための仕組みづくり・風土づくりとして、「制度変革」「マネジメント変革」「組織風土変革」も併せて行うことが不可欠である。

こうしてデザインされた経験が、個人の納得感とキャリア実現を支え、最終的には人材ポートフォリオの最適化という戦略実現の要となっていく。

次節からは、こうした考え方を踏まえて、実際にリソースシフトに取り組んでいる企業の事例を紹介する。多様な現場のなかで、構造と実践がどう結びついているのかを見ていきたい。

リソースシフトに対するさまざまな取り組み

本節では、リソースシフトに取り組む2社の実践を紹介する。いずれも、前章で示した「人材の着目レベル」と「施策のシームレス設計」の視座を生かしながら進められた事例である。

事例1:製造業A社

■背景

2030年までに、事業上の重点領域における人材の大規模な量的・質的充足を目指すA社。過去にも事例はあるが、大規模とは言えず個別性の高いものにとどまり、そのなかで活躍・定着に問題が生じるケースが見られていた。スキルによるマッチングは進んでいたが、それだけでは適切な配置を判断できない場合も少なくなく、検討の方法に課題が残っていた

■課題設定(実現したいレベル)

内発的動機づけを促す仕組みが必要だと考え、スキル・資質・経験を踏まえた個の支援を設計・推進。さらに、個人単位にとどまらず、チーム全体の関係性や構造にまで踏み込んで最適化を図る「レベル4」に挑戦。データを活用してチームを可視化し、実装しやすいツールを通じて、個とチームが有機的につながる状態を目指した

■取り組み方(取り組み対象・シームレス視点)

経験に頼り主観的になりがちな配置から一転し、図表5の各段階に対して施策を推進。スキルの有無だけでなく、意欲や成長期待も踏まえた支援プロセスを設計し、人材開発会議や1on1のなかで実行。現場に負担なく組み込めるよう工夫した

■成果と兆し

個と組織の状態を可視化し、どのような状態に導くかを定義するモノサシが形となった。さらにガイドやカルテの整備により議論の精度と共通認識が高まり、施策の見直しも含めたPDCAが半年単位で回り始めている

事例2:サービス業B社

■背景

B社では、10年先を見据えた事業戦略と共に、経営計画と連動した要員計画も十分に定まっていない状態だった。そのため、人事7機能(採用、評価、異動、育成、報酬、労務、代謝)の連関も進まず、個別最適にとどまっていた。一方で、採用は外部との接点であり、新卒・キャリアともに活動のタイミングが存在するため、待ったなしで進む。厳しい市場環境のなか、要件明確化と先手の意思決定が求められていた

■課題設定(実現したいレベル)

採用だけでは不十分で、入社後の成長・定着・活躍までを見通す設計が必要とされた。そこで具体的なテーマとして「離職問題」を掲げ、問題意識と優先度を統一。スキルや経験にとどまらず、志向や価値観など内面的要素に目を向け、エネルギーを引き出す取り組み=「レベル3」の視点を据えた

■取り組み方(取り組み対象・シームレス視点)

採用から着手し、人材要件を職種別に明文化。全社で共有し、オンボーディング・評価・キャリア支援へと接続。人事7機能がつながる一貫設計と、各機能間の連携体制の構築を進めている

■成果と兆し

採用観点の統一が進み、育成・定着に向けた意識も向上。内面の理解やエンゲージメントへの注目も進みつつあり、今後は連動精度と現場納得感のさらなる向上が期待されている

構造と実践をつなぐ一歩を、今ここから

本稿では、リソースシフトを構造的に捉え、状態像と施策設計の重要性を明らかにしてきた。人材の多面性を理解し、内発的な動機やチームとの関係性を生かすには、「人への見方・捉え方」と「施策をつなぐ設計力」の両方が求められる。

事例で紹介した2社も、最初から完成されたモデルをもっていたわけではない。違和感に向き合い、小さな改善を積み重ねるなかで、意味のある構造が形づくられていっている。

リソースシフトを進めることは、単なる再配置ではなく、組織の未来を設計することにほかならない。今ある問いを手がかりに、まずは最初の一歩を、意図をもって設計していくことをお薦めしたい。

【事例詳細】

従業員の内面をデータ化して再配置を行い、チーミングにも生かして新領域を加速

ここからは、現在、新領域を積極的に推進し企業変革にチャレンジ中の製造業A社(先述の事例1)について、紹介する。このプロジェクトを支援している当社のA社担当営業である瀬名、担当コンサルタントの竹内、担当マネジャーの長尾に、取り組みの背景や内容、成果などについて聞いた。

A社の経営環境と取り組み内容

──A社はなぜ、企業変革にチャレンジしているのでしょうか?

瀬名 A社はさまざまな機器の電動化と知能化を進行中であり、既存領域の延長線上にない社会課題の解決を求められています。また、新領域の開発にも積極的で、こうした新領域を成功に導くことが今回の取り組みのねらいです。

── 今回、A社はどのような取り組みを行ったのでしょうか?

竹内 経験やスキルを重視する人材配置だけではなく、意欲や成長期待も把握した上で人材配置を支援する仕組みを設計しました。例えば、「資質(得意/不得意)」や「志向(興味・関心)」を確認するアセスメントツールを導入し、その上で(1)個々の資質を踏まえて配置・教育を行う、(2)似た人材と似ていない人材を組み合わせてペアやチームを作る、(3)仕事への適合度を踏まえてマッチングを行う、(4)最適な組み合わせの基準を見つけチーム組成に活用する、という取り組みを実施しています。

これらと並行し、アセスメントデータの読み方やモチベーションの高め方などを示す「ガイド」や、どの強みや弱みに目を向けどうチームを強化するかを提示する「カルテ」も整備しました。また、マネジメント陣は人材開発会議やアサイン会議を実施。育成のため各従業員にどんな機会を与え、どう支援し、どんなキャリアを目指してもらうか。あるいは、その人の強みをどうやって生かし、弱みをフォローするかなどを設計し、さらに1on1や日常業務を行って個を育成しています。

A社が工夫、苦労した点

── 今回の取り組みで最も大切にしていることはなんですか?

竹内 この取り組みを実施したのは、A社のなかで新領域への取り組みにチャレンジしている部門です。それだけに熱い思いを持つ人が集まっていますが、一方で、当該領域に対してスキルフルな人材ばかりというわけでもありません。そうしたなか、人を育てて情熱を引き出し、強い組織を作って「社会に価値を届け、将来にわたり存在を期待され続ける企業」に成長することを大切にしています。

── 体制づくりではどんな工夫をしましたか?

竹内 新領域を進める際、人材最適化を部門間で視点をそろえるよう留意しました。そのためにまずは、新領域を推進する部門のなかで高い問題意識を持つ管理職やHR担当と共に、高難度な課題に精力的に向き合う力強い個と、組織へのコミットメントが高いメンバーで構成された一体感のあるチームを作る取り組みを進めています。その後は、チームリーダーを巻き込むことで取り組みへのコミットメントを高めようとしています。

── 抵抗や反対はありましたか?

竹内 役職や立場によって相互理解の考え方に多少のずれは見受けられました。そこで、多様な関係者の意見や期待を調整しながら取り組みを進めました。

成果と他社へのヒント

── 関連して、他社からはどのような相談が来ていますか?

長尾 顧客からの相談は(1)事業ポートフォリオ拡大にともなう組織設計の実現、(2)コア人材の経験デザインを通じたサクセッション、(3)社員のキャリア自律と、組織が要請する人材との整合、の3つが主です。抱える課題は、対象者の選定基準や可視化方法から、異動実行後の育成・フォロー体制構築まで多岐にわたります。

上記のような相談は企業内でも関係組織が幅広いため、人事が各部門との調整に苦心しがちです。そこでさまざまなツールを使って人材の活躍可能性を測る指標を作り、従来の定性的な考えに加えて定量的な数値を活用して相互理解を得やすい議論材料としています。また最近では、生成AIを活用したスキルマップの更新、人材と業務をマッチングする仕組みづくりなどの事例も現れています。

──ここまでの成果や反応はいかがですか?

竹内 ガイドやカルテの整備によって議論の精度と共通認識が高まり、施策の見直しも含めたPDCAが半年単位で回り始めたのが最大の成果です。

── 今後どう展開するつもりですか?

竹内 個と組織をデータで見極めるツールの活用を始めましたが、進化の余地はまだあります。事例を積み重ねて性能や活用のレベルを上げる一方、異なるアプローチからの可能性も追求していきたいと考えています。

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.79 特集2「事業推進に必要な人材の最適化とリソースシフト」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

関連する記事

人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ①

現状と理想のギャップを埋める、効果的な人事施策とは

人的資本を最大限に生かす組織づくりとは ~リソースシフトの在り方~ ②

リソースシフトを成功させるための視点と仕組みとは

人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ③

リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その1

人的資本を最大限に生かす組織づくりとは~リソースシフトの在り方~ ④

リソースシフトの理想と現実――成功への最短アプローチ その2

関連する研究テーマ

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

竹内 淳一

1993 年、株式会社リクルート入社。人事部門での採用リーダーを経て、2003 年から「データを活用し個を生かし組織を強くする」をテーマに、採用から入社後の適応・定着・活躍までを一貫して取り組むコンサルティングに従事。組織マネジャー・プロジェクトマネジャーとしてコンサルティングや営業、サービス開発を行い、2011 年より現職。現在は特に「人材ポートフォリオとリソースフローの最適化」を軸に、製造・サービス・IT業界などの大手企業を中心に支援。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)