調査レポート

マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2025年

自律共創型組織への移行に向け、マネジャーが直面する課題をいかに支援できるか?

- 公開日:2025/09/16

- 更新日:2025/09/16

環境変化への対応に向けて人と組織の両面でのアップデートが求められるなか、組織変革の方向性やそこで求められる管理職の適性・能力、そして人事としての必要な支援はどのようなものになるのでしょうか? 昨年に続いて、2025年も人事担当者と管理職層を対象とした調査を行いました。調査結果をもとに、管理職層・マネジャーが置かれている状況や、今後の管理職層・マネジャー育成のポイントについてご紹介していきます。

昨年実施した同調査のレポートはこちらをご参照ください。

- 目次

- 調査概要

- 「管理職の負担増大」と「管理職候補の不足」が人事課題に

- 人事・管理職ともに、マネジメント業務のなかで「メンバー育成」に最も注目している

- 自律共創型組織への移行の成果として、チームワークの向上が1位に

- 今後は「創造革新タイプの管理職」を育成する手腕が問われる

- 中間管理職を続けるキャリアを考えている人が多い

- まとめ

調査概要

企業の人事担当者および管理職層(マネジャー・課長・部長)を対象としました。

※図表・グラフの数値は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。

「管理職の負担増大」と「管理職候補の不足」が人事課題に

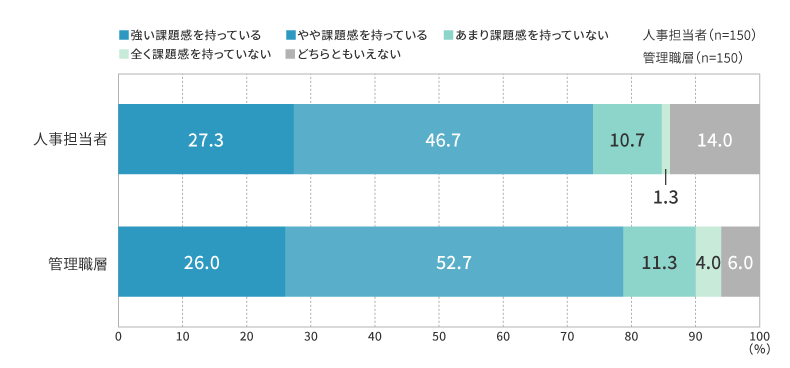

最初は、「管理職(中間管理職)の課題感」についての質問です。人事・管理職ともに課題感を持つ人(強い課題感を持っている/やや課題感を持っている)が70%を超えており、管理職に何らかの課題感を持つ人が多いことが分かりました(図表1)。

<図表1>管理職(中間管理職)に関する課題感【人事担当者】【管理職層】

管理職(中間管理職)に関する課題感を持っていますか? お勤めの会社の管理職(中間管理職)について、最もあてはまるものを1つ選択してください。

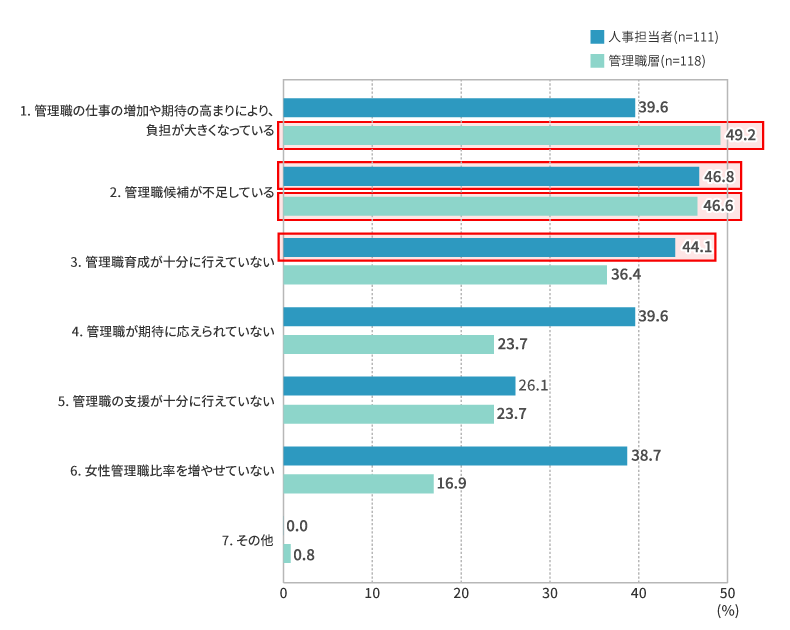

課題に感じていることを具体的に質問すると、「管理職候補の不足」の選択率は人事が46.8%、と管理職が46.6%とほぼ同じでしたが、その他の項目では、管理職は「管理職の負担増大」に課題を感じる割合が高く、人事は「管理職が期待に応えられていない」「管理職育成」「女性管理職比率」に課題を感じる割合が高くなりました。

<図表2>管理職の課題に感じていること【人事担当者】【管理職層】

管理職(中間管理職)に関して「課題感を持っている」とのことですが、課題に感じていることを具体的にお教えください。(複数選択)

※赤枠は人事担当者・管理職層それぞれの上位2位

人事・管理職ともに、マネジメント業務のなかで「メンバー育成」に最も注目している

次に、管理職の期待役割とマネジメント業務の難しさ、人事の管理職サポート施策について見ていきましょう。

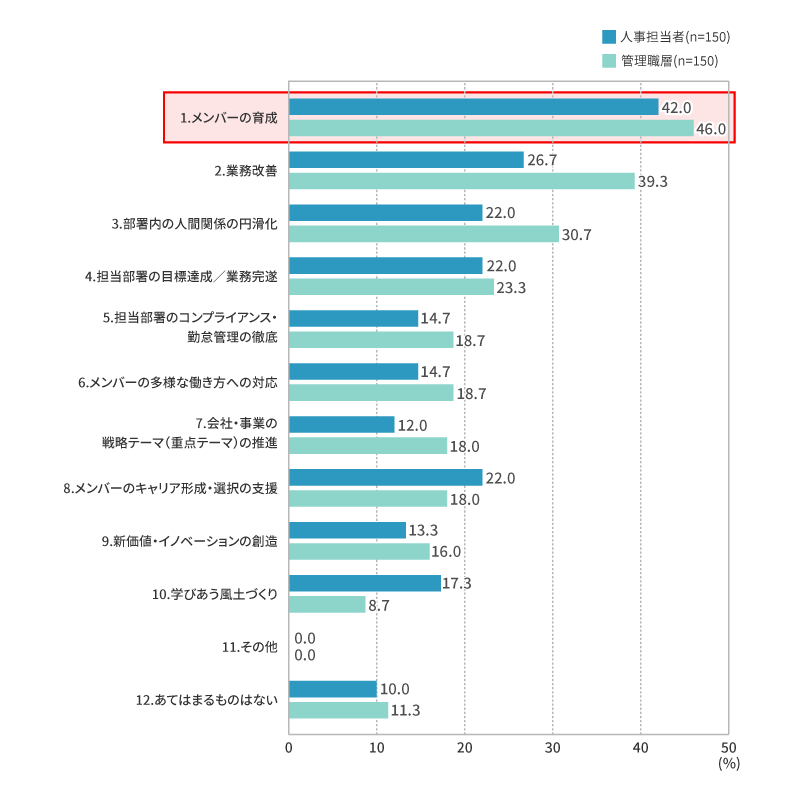

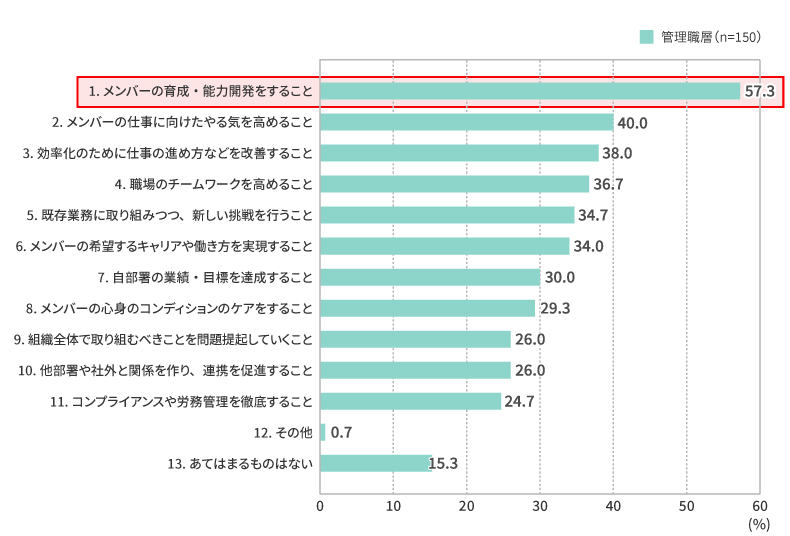

図表3は、人事と管理職に「管理職への期待/管理職の役割」をそれぞれ質問した結果です。人事・管理職ともに「メンバーの育成」の回答率が40%を超えて最も高く、管理職にメンバー育成を望む人事が多いことが明確になりました。さらに、管理職層が日々のマネジメント業務で難しいと思っていることも、「メンバーの育成・能力開発」が1位でした(図表4)。人事・管理職ともに、マネジメント業務のなかでメンバー育成を重視していることがよく分かる結果となりました。

図表3のその他の項目は人事と管理職で差があり、管理職は「業務改善」が39.3%、「人間関係の円滑化」が30.7%と、他の選択肢と比べて重視することとして選択した人が多くなりました。日々のマネジメント業務で難しいと思っていることを質問した図表4でも、「仕事の進め方などの改善」と「職場のチームワーク向上」が上位にきており、業務改善やチームワーク向上も管理職の役割として重視されているようです。

また、管理職が回答した「目標達成」に関する項目については、重要だと考えている役割の設問での選択率は23.3%(図表3)、難しいと思っていることの設問での選択率は30.0%(図表4)、と先述の選択肢と比較して低くなっています。以上のことから、管理職がいかにメンバーのモチベーションやリテンション、協働を重視し、かつ難しさを感じているかがうかがえます。

<図表3>管理職に期待していること【人事担当者】/管理職の役割【管理職層】

【人事担当者】管理職(中間管理職)にどのようなことを期待していますか。お勤めの会社で、管理職(中間管理職)に最も期待しているテーマを以下から3つまで選択してください。 【管理職層】管理職(中間管理職)としてあなたが重要だと考えている役割は何ですか。以下から3つまで選択してください。

※赤枠は人事担当者・管理職層それぞれの上位1位

<図表4>日々のマネジメント業務で難しいと思っていること【管理職層】

日々のマネジメント業務で難しいと思っていることはありますか。以下からあてはまるものをすべてお選びください。(複数選択)

※赤枠は上位1位

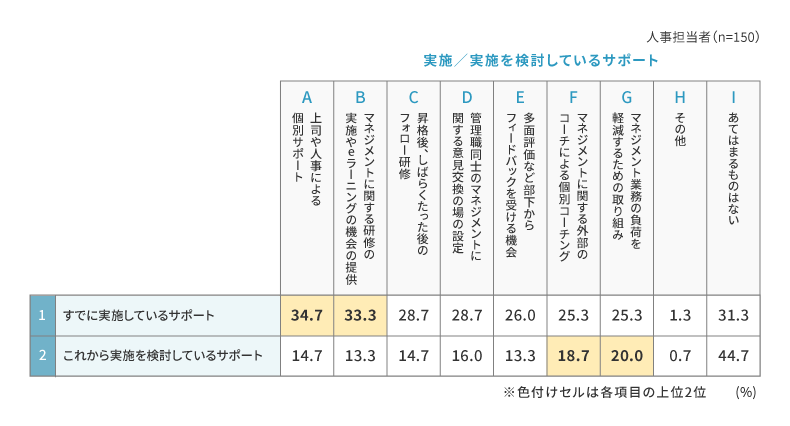

一方で、人事はどのように管理職をサポートしているのでしょうか。図表5によれば、すでに実施しているサポート施策で30%を超えたのは、「上司や人事による個別サポート」と「研修の実施・eラーニング機会の提供」でした。また、実施検討中で最も選択率が高かったのは「負荷軽減の取り組み」であったことから、人事が管理職のマネジメント業務自体をサポートする意欲を高めていることが伺えました。

<図表5>すでに実施しているサポートと、これから実施を検討しているサポート【人事担当者】

以下から、すでに実施しているサポートをお選びください。また、これから実施を検討しているサポートをお選びください。(複数選択)

自律共創型組織への移行の成果として、チームワークの向上が1位に

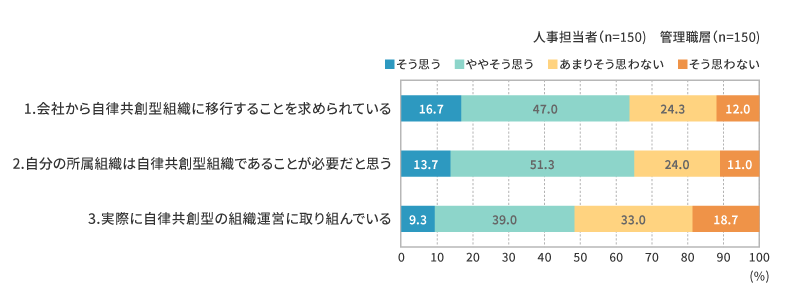

ここからは、組織運営のタイプに関する回答を見ていきましょう。まずは自律共創型組織への移行がどれだけ進んでいるかを尋ねました(図表6)。その結果、60%以上の人が会社から自律共創型組織への移行を求められており、本人も自律共創型組織になる必要性を感じていました。また、実際に自律共創型組織の運営に取り組んでいる人も50%近くいました。2023年の同調査と比較すると、自組織が自律共創型組織であることの必要性と、自律共創型の組織運営の取り組みの実施を問う設問で「そう思わない」の選択率が微増しています。

全体的には、自律共創型組織への移行が求められていることを実感しており、自分の所属組織が自律共創型組織である必要性の判断を含めて、自律共創型組織への移行がまさに現在進行中だといってよいでしょう。

<図表6>自律共創型組織への移行度【人事担当者】【管理職層】

自律共創型組織に関する事柄について、ご自身のお考えにあてはまるものをお選びください。

※人事担当者と管理職層の合算

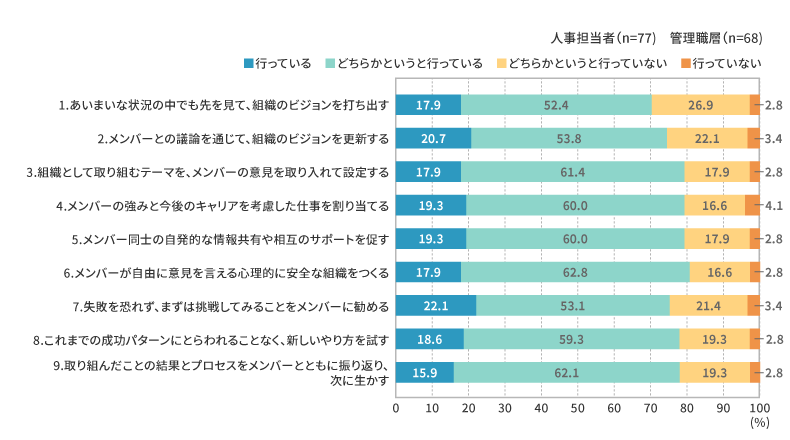

図表7は、自律共創型の組織運営に取り組んでいる人たちに、具体的にどのような取り組みをしているかを尋ねた結果です。

<図表7>自律共創型組織への移行度【人事担当者】【管理職層】

前問の「実際に自律共創型の組織運営に取り組んでいる」について、「そう思う/ややそう思う」と回答した人にお伺いします。自律共創型の組織運営に向けて、以下のことをどの程度行っていますか。

※人事担当者と管理職層の合算

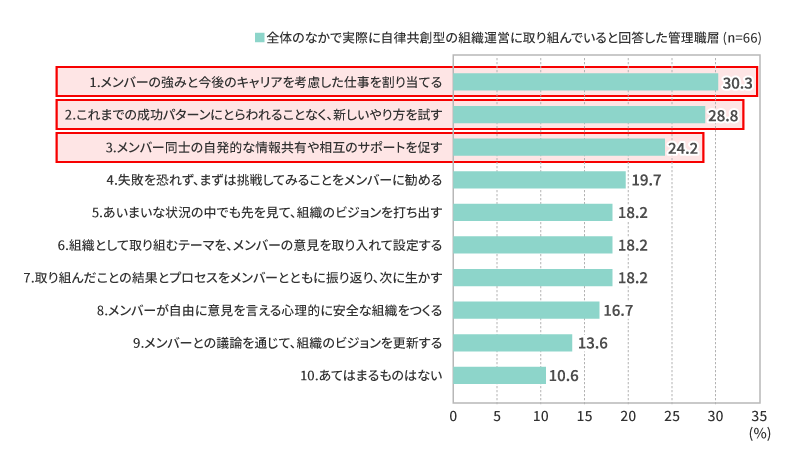

管理職に自律共創型組織運営の難しさを聞いたところ、特に「仕事の割り当て(メンバーの強みと今後のキャリアを考慮した仕事を割り当てる)」や「新しいやり方へのチャレンジ(これまでの成功パターンにとらわれることなく、新しいやり方を試す)」「自発的な情報共有や相互サポート(メンバー同士の自発的な情報共有や相互のサポートを促す)」に悩んでいる実態が見えてきました(図表8)。

自律共創型組織として機能させるために、まず必要なビジョンの浸透し、実際にメンバーにどのように動いてもらうかという部分で難しさを感じている様子がうかがえます。人事担当者は、これらのポイントに重点を置いたサポートをするとよいかもしれません。

<図表8>自律共創型組織に向けた組織運営の実施状況【管理職層】

自律共創型の組織運営に向けて、難しいと感じていることを3つまで選択してください。

※赤枠は上位3位

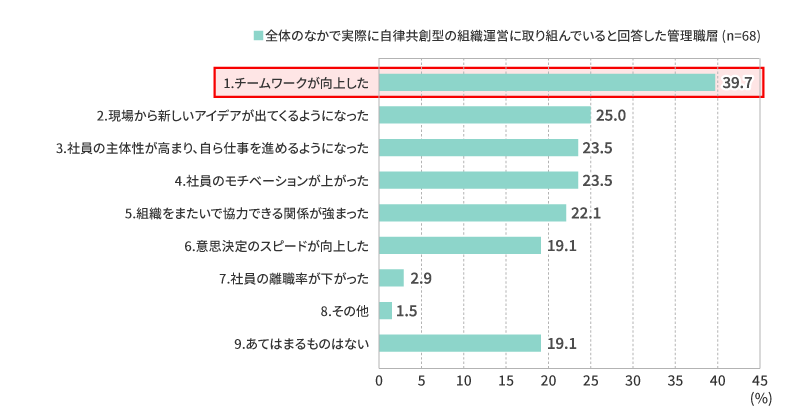

また、自律共創型組織運営への取り組みによる成果と感じていることとしては「チームワークの向上」の選択率が高くなっていました(図表9)。自律共創型組織への移行を目指して取り組みを進めると、まず目に見える成果として、チームワークが向上する可能性が高いということがうかがえます。一方で、自律共創型組織への移行において、チームワークの向上はあくまでも新価値創造の目的ではなく手段であることをふまえると、今後は「現場から新しいアイデアが出てくるようになった」の選択率が伸びることが期待されます。

<図表9>自律共創型組織に向けた組織運営の成果【管理職層】

自律共創型の組織運営に向けた取り組みにより、成果が出たと感じていることを3つまで選択してください。

※赤枠は上位1位

今後は「創造革新タイプの管理職」を育成する手腕が問われる

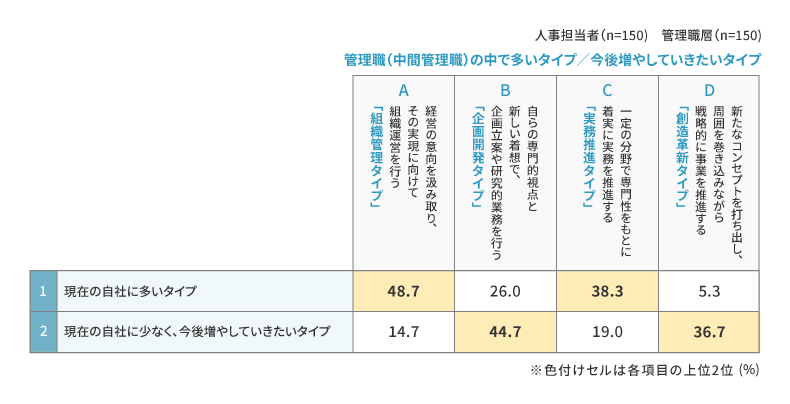

では、自律共創型組織運営を進める管理職はどのような特徴を持つことが求められるのでしょうか?管理職のタイプについて質問したところ、既存の管理職に多いのは「組織管理タイプ」と「実務推進タイプ」でした。また、企業が今後増やしたいのは「企画開発タイプ」と「創造革新タイプ」でした(図表10)。特に「創造革新タイプ」の自社に多いタイプとしての選択率は5%程度と極端に少なく、これから増やしたいと考える人事・管理職が36.7%もいました。とはいえ、このタイプは社内外問わず少なく、外部からきたとしても定着が難しい傾向があります。外からきた「創造革新タイプ」が既存の組織にどのように入り込んでいくか、が検討されがちですが、まずは各タイプが活躍できるポジションを整えていくことが必要になりそうです。

<図表10>管理職(中間管理職)のなかで多いタイプ【人事担当者】【管理職層】

管理職(中間管理職)の4つのタイプについて、以下から、お勤めの会社において管理職(中間管理職)のなかで多いタイプをお選びください。また、現在のお勤めの会社において管理職(中間管理職)のなかで少なく、今後必要になるタイプをお選びください。

※人事担当者と管理職層の合算

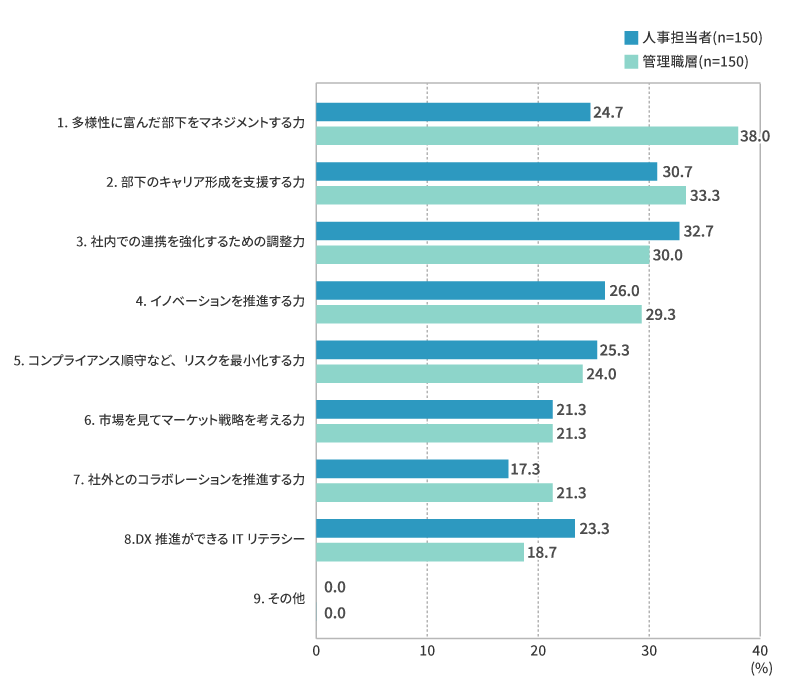

しかし、今後の管理職に求められる力を尋ねたところ、創造革新タイプに欠かせない「イノベーション推進力」は中位でした(図表11)。それよりも高いのが、「多様性に富んだ部下をマネジメントする力」「部下のキャリア形成を支援する力」「社内での連携を強化するための調整力」です。メンバー育成は図表3・4でも注目されていましたが、ここでは多様性マネジメントと社内調整力も上位にきています。どうやら、これからの管理職には、これまで以上に多岐にわたる能力が求められるようです。

多様性マネジメントについては、人事担当者と管理職層で選択率にギャップがあります。多様性は、仕事に対する意欲や理想の働き方、やりたいことの尊重など、単に「若手とシニア」などの世代間で括ることのできない個人の価値観が存在しており、人事担当者が想像しているよりも、現場では多様性マネジメントに関する課題が存在しているのかもしれません。

<図表11>今後管理職(中間管理職)に求められる力【人事担当者】【管理職層】

現在のお勤めの会社において、従来のマネジメントに求められる力に加えて、今後管理職(中間管理職)に求められるであろう力を、以下から3つまで選択してください。

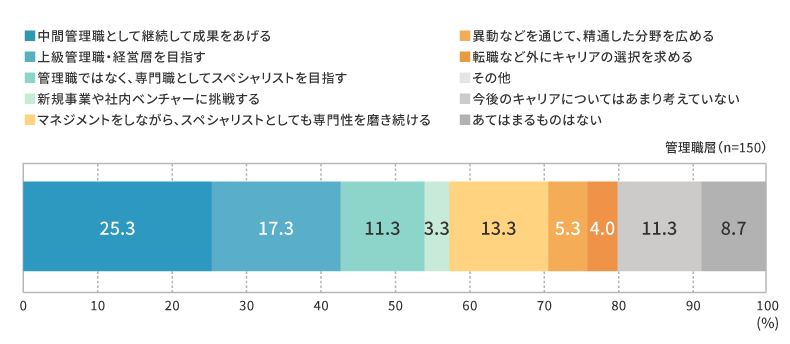

中間管理職を続けるキャリアを考えている人が多い

次は、管理職のキャリアに関する設問です。図表12は、管理職が自身の今後のキャリアをどう考えているかを質問した結果です。多い順に、「中間管理職として継続して成果をあげる」「上級管理職・経営層を目指す」「マネジメントをしながら、スペシャリストとしても専門性を磨き続ける」「管理職ではなく、専門職としてスペシャリストを目指す」「今後のキャリアについてはあまり考えていない」となっていました。

<図表12>管理職(中間管理職)のキャリア【管理職層】

現在のお勤めの会社において、あなたの今後のキャリアとして考えているものを1つ選択してください。

まとめ

今回、「自律共創型組織」に関する設問群を2年ぶりに設置しました。大きな傾向の変化は見られないものの、自律共創型組織であることが求められる職場と現時点ではまだ実行型マネジメント※を重視する職場の見極めが少しついてきたといえるかもしれません。

※自律共創型マネジメントと実行型マネジメントについて詳しくはこちら

自律共創型組織への転換を試みた結果、得られていると感じる成果は「チームワークの向上」でした。マネジャーが部署内の人間関係の円滑化を重視し、かつ難しさを感じているなかで、今後管理職として多様性に富む部下のマネジメントが求められることなどから、バックグラウンドの異なるメンバーをまとめていかにチームとして機能させるか?というところに管理職が腐心している様子がうかがえます。

自律共創型組織への転換の目的はイノベーションの創出になるといえますが、そのプロセスとしての組織の風土の改善も、管理職にとっては重要な取り組みテーマとなっていることが読み取れます。今後は、チームワークの強化にとどまらず、新たな価値の創造にどう生かしていけるのかという視点での、人事からのサポートは重要となってくると考えられます。

また、今回、新たに管理職層の課題感について聞きました。前提として、ミドルマネジャーに負荷がかかっているという状況はここ数年の傾向と同じでした。そのなかで、課題感の中身は管理職層本人と人事ではギャップがあることも分かりました。同時に、管理職層の当人たちは、そうしたサポートが受けられるとは感じにくい状況にあるため、人事と現場間での現状認識のすり合わせが今一度必要な状況にも思えます。

管理職が直面する、「現在の部下育成や動機づけ」といった課題にどう対処をするのか? 新たな価値の創造のため、組織変革をどう支援するのか? また、自社の管理職のタイプを見極めつつ、管理職本人のキャリアについてどう考えるのか? などの課題に対して目線合わせを行ったうえでの役割分担を行うための1つの参考としてください。

お手元にダウンロードいただける、調査結果のPDF版はこちら

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)