調査レポート

職場における「強さを競う文化」に関する調査

“マッチョイズム”は害悪か

- 公開日:2025/05/19

- 更新日:2025/07/17

マッチョイズムは複合的な概念であるがゆえに、実態を掴みづらい。時代の変化を捉えてみようとしても、例えば「24時間戦えますか」というフレーズが流行語となった1980年代と比較すると、そのような風潮は廃れつつあるような印象がある一方で、昨今、多くの時間や気力・体力を仕事に割けることを前提とした働き方を万人に求めることの限界がしばしば指摘されていることから、現代は「強さ」を要さなくなったと安易に解釈することは難しそうである。本調査では、そういったマッチョイズムの解像度を上げることを試みる。

- 目次

- 調査概要

- 過半数の人が職場で弱みを見せられていない

- 71.3%が「強さを競う文化」はストレスを増大させると回答

- 「仕事を最優先すること」が過剰だと感じている人が多い

- 疲弊感、公平性や多様性の阻害などの悪い影響があるという意見

- コース別の雇用をしている会社は「強さを競う文化」の程度が高い

- 管理職の方が一般社員よりも過剰感が高い

- 「強さを競う文化」は状況次第でポジティブに作用する

調査概要

現代日本の職場におけるマッチョイズムは、どのような様相を呈しているのだろうか。本調査では、その輪郭が曖昧な概念の実態に迫ると共に、働く人にどのように受け止められ、また、どのように影響しているかということを明らかにしたい。また、マッチョイズムが生じる背景や、効果的に作用し得る環境について探求していきたい。

なお、本調査の質問紙においては、「マッチョイズム」の代わりに「強さを競う文化」という文言を用いた。「強さを競う文化」とは、後述のMCC(Masculinity Contest Culture)の訳語である「男性性を競う文化」を一部改変したものである。これは、調査回答者が偏ったイメージを想起することを避けるための表現の変更であり、本調査報告上は「マッチョイズム」と「強さを競う文化」を同義に扱う。

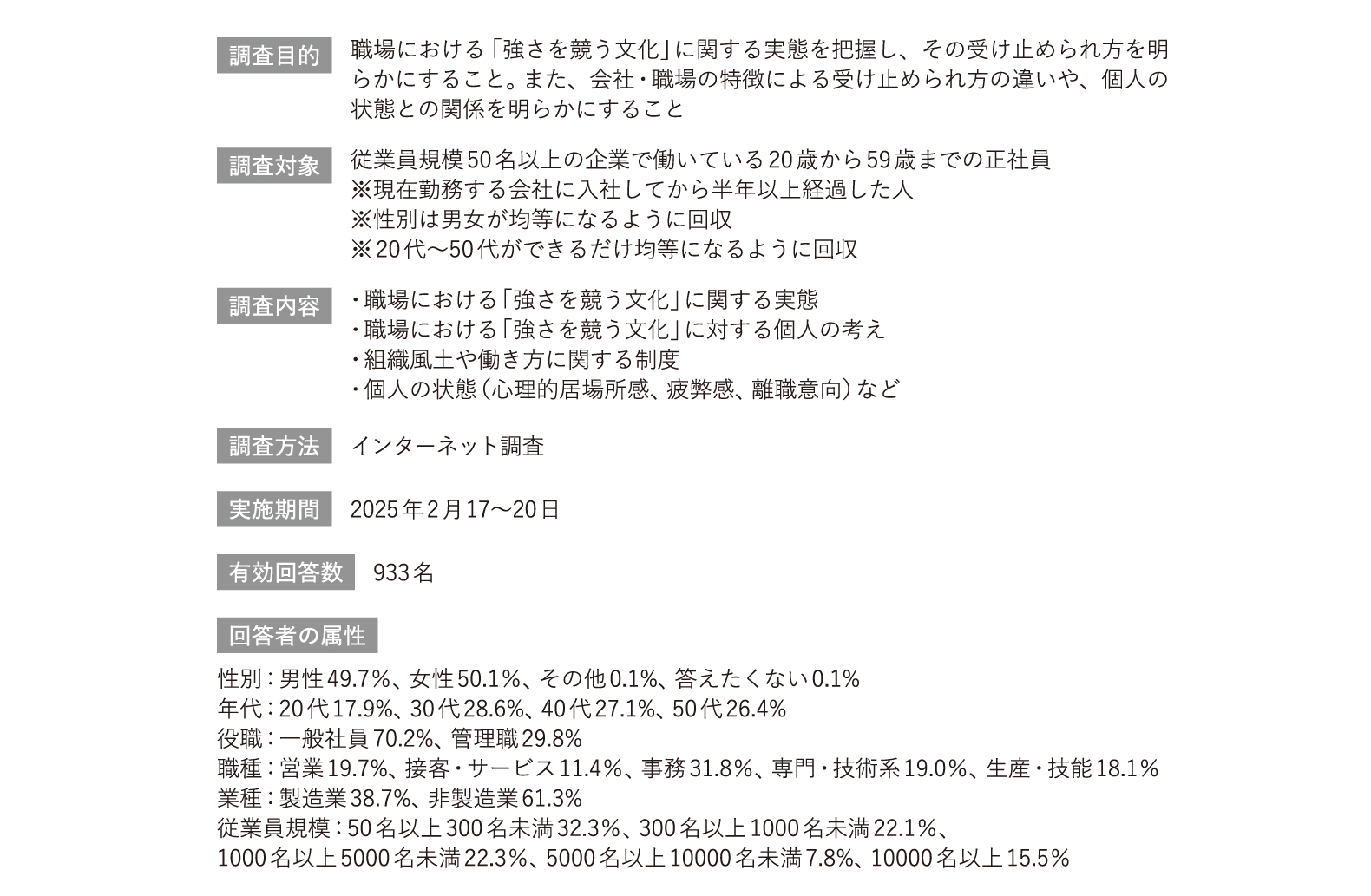

図表1は本調査の調査概要である。調査対象は、従業員規模50名以上の企業で働いている正社員のうち、入社して半年以上が経過している人とした。

<図表1>調査概要「職場における『強さを競う文化』に関する調査」

過半数の人が職場で弱みを見せられていない

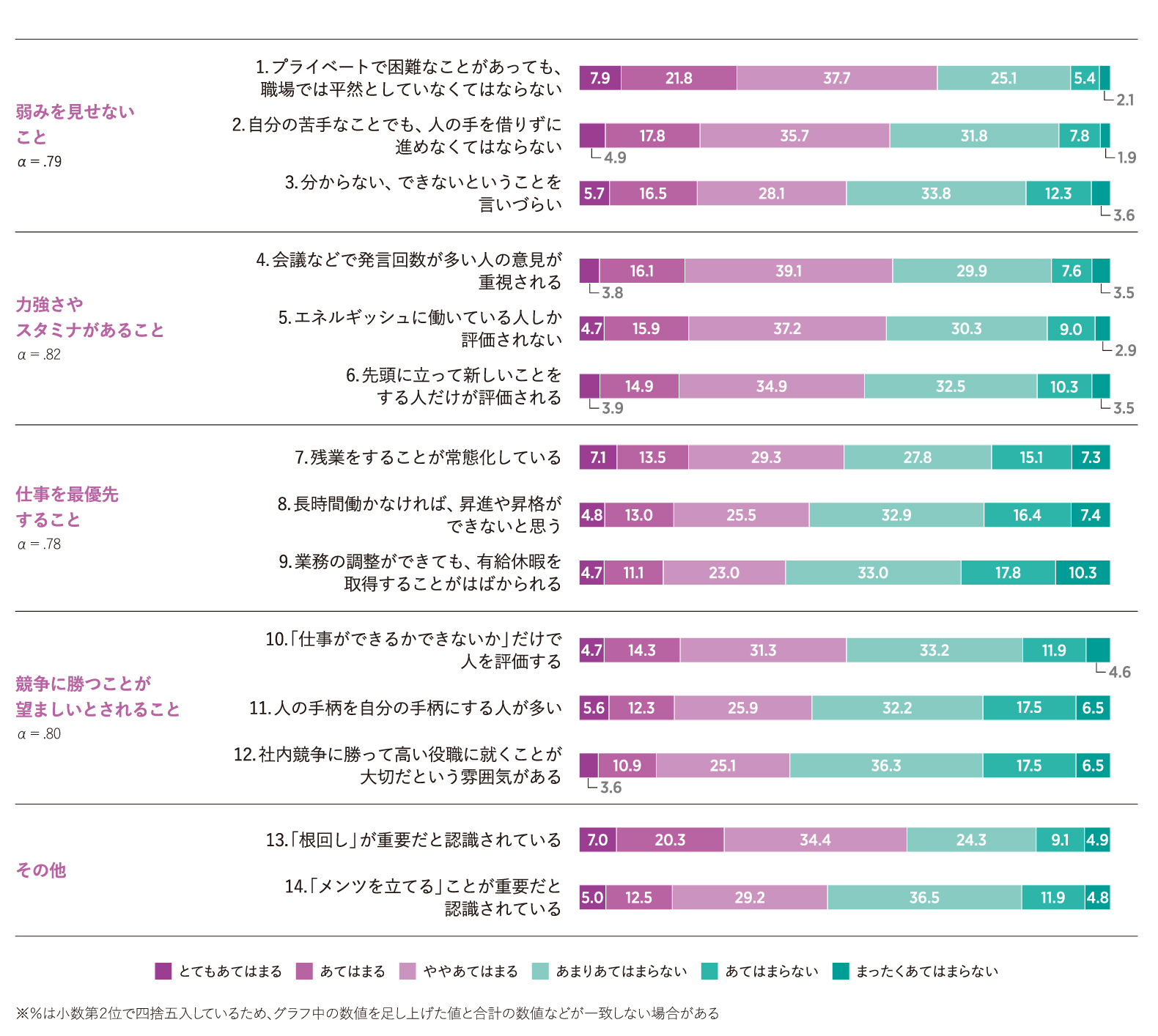

まずは、Berdahlら(2018)*1によるMCC(Masculinity Contest Culture)の4つの特徴を参考に、職場における「強さを競う文化」を具体的な状況に落とし込んだオリジナル項目を作成し、実態を確認した(図表2)。なお、確認的因子分析の結果、想定していた4つの特徴(「弱みを見せないこと」「力強さやスタミナがあること」「仕事を最優先すること」「競争に勝つことが望ましいとされること」)および、別途探索的に入れた2項目(「その他」)の構造が確認された。

最も多く見られたのは「弱みを見せないこと」のなかの「1.プライベートで困難なことがあっても、職場では平然としていなくてはならない」という項目で、全体の67.4%が肯定的な回答(「とてもあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」、以下同様)だった。また、「弱みを見せないこと」および「力強さやスタミナがあること」の項目は、いずれも過半数が肯定的な回答であった。一方で、「仕事を最優先すること」および「競争に勝つことが望ましいとされること」の項目のほとんどは肯定的な回答が50%を下回った。職場における「強さを競う文化」の4つの特徴には、程度の差があるようだ。

<図表2>職場の「強さを競う文化」の程度〈単一回答/n=933/%〉

あなたの職場では、次のことはどの程度あてはまりますか。

71.3%が「強さを競う文化」はストレスを増大させると回答

そのような実態を踏まえ、人々は「強さを競う文化」をどの程度、望ましい(あるいは望ましくない)と感じているのだろうか。それを示したのが図表3である。否定的に捉える回答が多く、なかでも「5.『強さを競う文化』は社員のストレスや精神的負担を増大させる」という回答(「とてもあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」、以下同様)は71.3%にのぼった。また、「7.自社の『強さを競う文化』は過剰だ」(以下「過剰感」)という回答は44.8%、「8.周囲の人は自社の『強さを競う文化』を過剰だと思っているだろう」(以下「周囲の過剰感の認識」)という回答は43.5%であり、それぞれの出現率は非常に似通っていた。

<図表3>「強さを競う文化」に対する考え〈単一回答/n=933/%〉

あなたは、「強さを競う文化」に対して、どのように考えていますか。

なお、ここでいう「強さを競う文化」とは、弱みを見せないこと、力強さやスタミナがあること、仕事を最優先すること、競争に勝つことが望ましいとされること、といった文化を指します。

「仕事を最優先すること」が過剰だと感じている人が多い

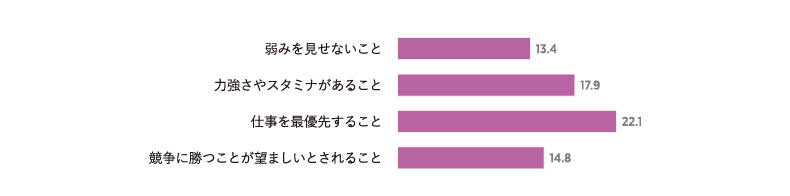

続いて過剰感がある(「とてもあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」)と回答した人を対象に、「強さを競う文化」の4つの特徴のうち、どれを過剰だと感じているかを複数回答で確認したところ、「仕事を最優先すること」が22.1%と最も高かった(図表4)。

<図表4>「強さを競う文化」の過剰な構成要素〈複数回答/n=418/%〉

「7.自社の『強さを競う文化』は過剰だ」に「とてもあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人のみ

「強さを競う文化」の特徴のうち、あなたの職場において、どれが過剰だと感じていますか。あてはまるものをすべてお選びください。

また、4つの特徴の有無2群で過剰感の平均値の違いを確認したところ、「仕事を最優先すること」のみ、選択した人の過剰感はそうでない人と比べて統計的に有意に高かった(p<.01)。図表2で尋ねた職場の現状では、「仕事を最優先すること」の程度は相対的に低かったが、それでも「仕事を最優先すること」は過剰だと感じる人が多いのだ。ただし、図表2の項目では、「仕事を最優先すること」を労働時間や休暇の側面で具体化していたが、例えばプライベートな時間も仕事のための自己研鑽に費やすべきだという風潮があるなど、その他の事象が生じている可能性もある。

なお、4つの特徴の有無2群について、有を1、無を0として得点化し、男性と女性の2群でt検定を行った(性別に関して、「その他」「答えたくない」と回答した人はそれぞれ全体の0.1%とサンプル数が少なかったため検定から除外した)ところ、「仕事を最優先すること」のみ有意差が見られ(p<.05)、女性の方が高得点であった(選択している傾向にあった)。これは、家庭における役割などによって仕事を最優先したくてもできない状況にある女性が相対的に多いという見方もあろうし、家庭の状況を問わず、会社の仕事とは別に取り組みたいことがある女性が男性と比べると多いという可能性も考えられるだろう。ただし、当該項目において、過剰感そのものには男女間の有意差がなかったことを踏まえ、慎重な解釈が必要だと考えられる。

疲弊感、公平性や多様性の阻害などの悪い影響があるという意見

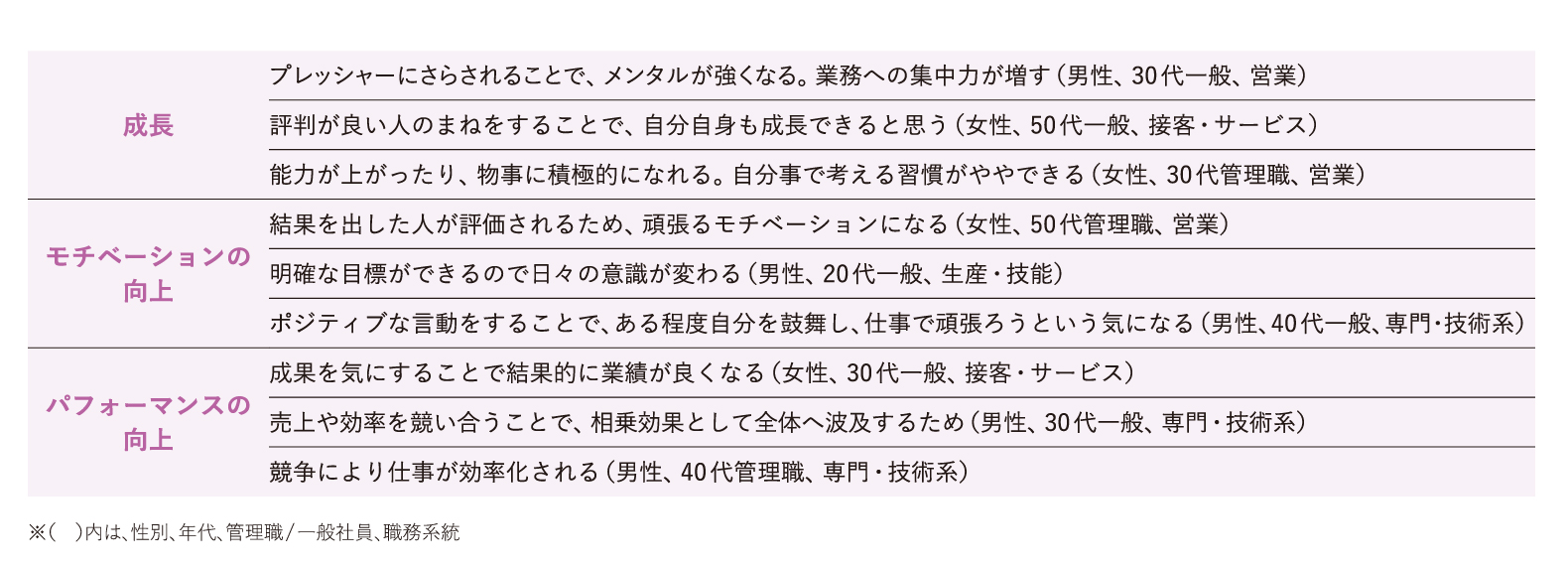

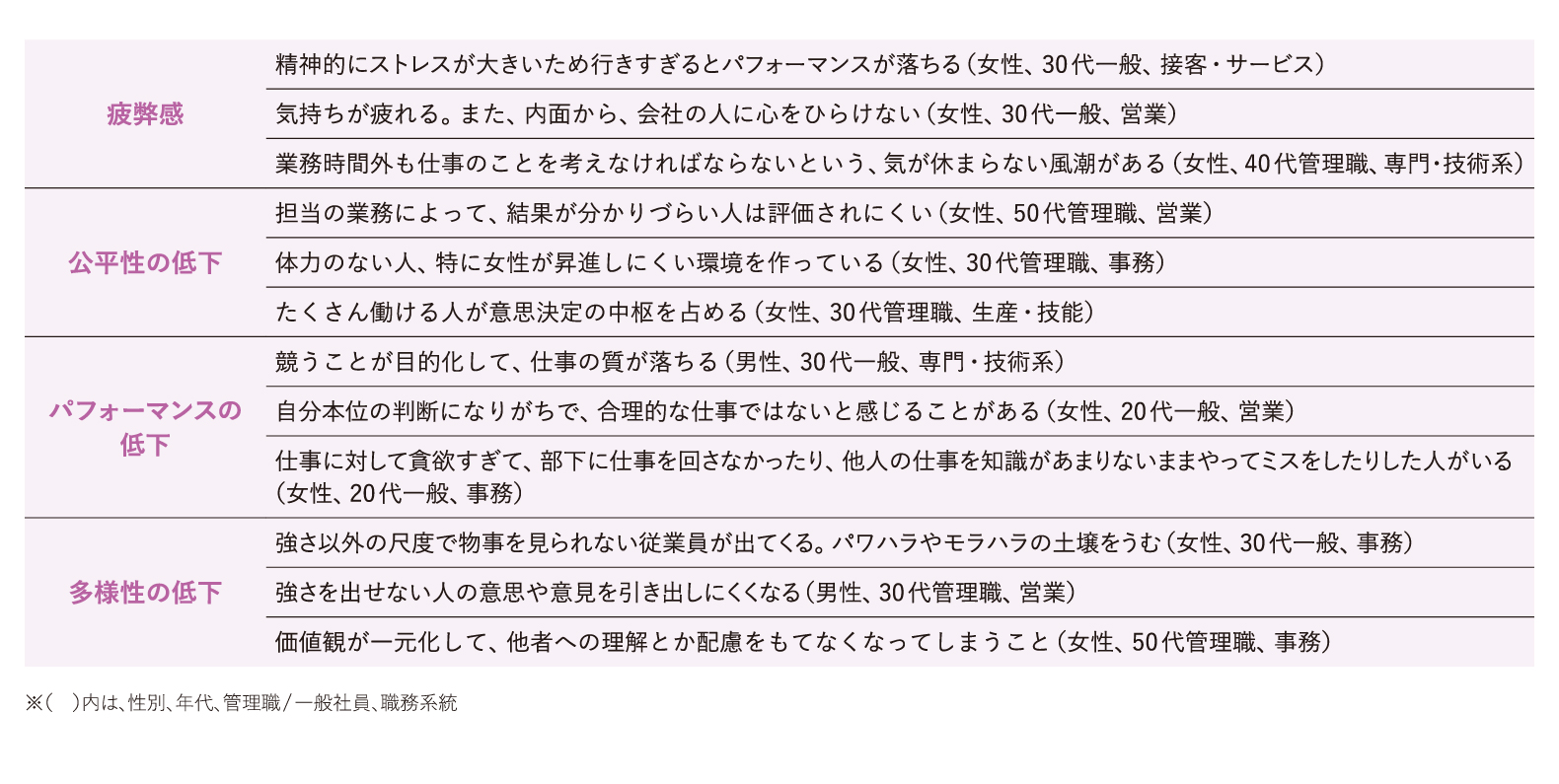

ここまで「強さを競う文化」の程度やそれに対する考え、過剰感などを確認してきたが、実際の職場ではどのような影響が表れているのだろうか。それを確かめるべく、「強さを競う文化」の良い影響と悪い影響について、具体的なエピソードをそれぞれ自由記述にて確認した(図表5・図表6)。まず、良い影響としては、大別して成長・モチベーションの向上・パフォーマンスの向上に関する記載が確認された。ただし、全体の過半数は「良い影響はない」という主旨の記述であった。また、悪い影響としては、疲弊感・公平性の低下・パフォーマンスの低下・多様性の低下に関する記載が確認された。

<図表5>「強さを競う文化」の良い影響〈自由記述から抜粋〉

職場の「強さを競う文化」があなたの職場やあなた自身に対して良い影響を及ぼしていることはありますか。

そう感じた具体的な出来事や場面、良い影響の内容があれば、お書きください。

<図表6>「強さを競う文化」の悪い影響〈自由記述から抜粋〉

職場の「強さを競う文化」があなたの職場やあなた自身に対して悪い影響を及ぼしていることはありますか。

そう感じた具体的な出来事や場面、悪い影響の内容があれば、お書きください。

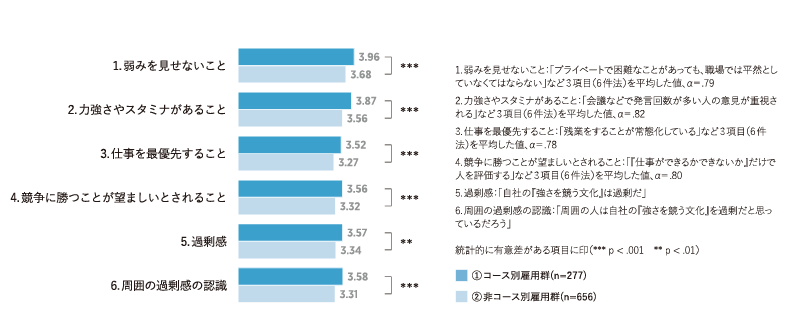

コース別の雇用をしている会社は「強さを競う文化」の程度が高い

それでは、「強さを競う文化」の「程度」や「過剰感」は、どのような条件や状況の職場において高いのだろうか。また、過剰感の違いにはどのような条件や状況があるのだろうか。まず、「あなたの会社について、あてはまるものをすべて選んでください」という設問でいくつかの条件を確認した。その結果、「総合職、地域総合職、一般職などの別がある」という項目を選択した人(n=277)と選択しなかった人(n=656)の間で、「強さを競う文化」の4つの特徴12項目(図表2)の平均値および過剰感、周囲の過剰感の認識(図表3)を比較したところ、有意差が見られ、「総合職、地域総合職、一般職などの別がある」会社で働いている人の方が、いずれも平均値が高かった(図表7)。

<図表7>「強さを競う文化」の程度や過剰感の違い

総合職、地域総合職、一般職など、コース別の雇用が行われている会社においては、多くの場合、それによって賃金体系や成長の機会の多寡なども異なるだろう。そのため、「総合職なのだから高い成果を出して当然である」「総合職なのだから弱音を吐いていたら他の立場の人に示しがつかない」といったような声掛けをされたり、当人もそういった責任を感じている場合が少なくないと推察できる。「総合職、地域総合職、一般職などの別がある」と答えた人が勤める会社の従業員規模を確認すると、1000人以上のいわゆる大企業は59.6%であり、中小企業は40.4%と極端な偏りは見られなかったことから、こういった状況は大企業に限った話ではないといえよう。

なお、「身体的な危険を伴う業務がある」「夜勤がある業務がある」などの項目も確認したが、これらはほとんどすべての項目に関して、群間の有意差は見られなかった。

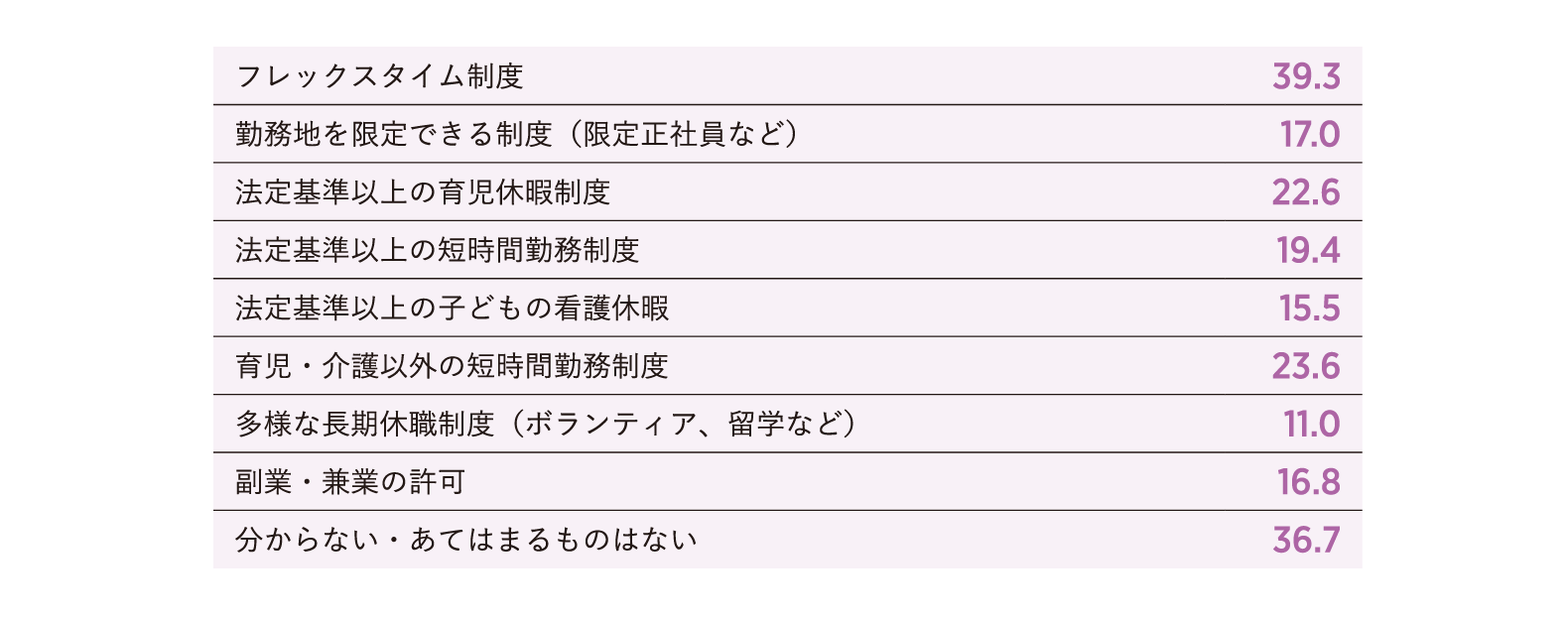

また、柔軟な働き方を促す各制度の有無(図表8)で2群に分け、同様に「強さを競う文化」の程度および過剰感に関して確認したところ、いずれも有意差はなかった。柔軟な働き方を促す制度がある会社は「強さを競う文化」の程度が低いのではないかと想定していたが、そのような結果は示されなかった。

<図表8>組織制度の有無〈複数回答/n=933/%〉

以下の制度は、あなたの会社にありますか。

あると認識できているものをすべてお選びください。

管理職の方が一般社員よりも過剰感が高い

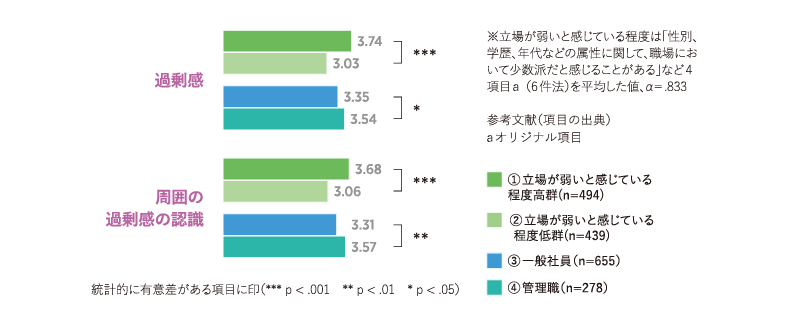

続いて、「強さを競う文化」を過剰だと感じている個人の属性や状況について検討したい。まず、職場において、立場が弱いと感じている程度(「性別、学歴、年代などの属性に関して、職場において少数派だと感じることがある」「職場の会議などでは、気軽に発言できる立場ではない」など4項目の平均値)の高低2群で過剰感・周囲の過剰感の認識の平均値の違いを確認した(図表9)。すると、立場が弱いと感じている人の方が過剰感・周囲の過剰感の認識が統計的に有意に高い傾向にあった。これは順当な結果だろう。

次に、一般社員と管理職で過剰感・周囲の過剰感の認識の違いを確認したところ、管理職の方が統計的に有意に高かった(図表9)。これは、前段の結果と一見矛盾する印象があるかもしれない。しかし、管理職=立場が強い、とも限らないということではないか。自身の発言が部下にどう受け取られるか、常に不安を抱いている管理職もいるだろう。昨今の管理職は特に、かつてよりも複雑で多様な環境下で、より高い成果や完璧な対応を求められ、「強さを競う文化」に高い過剰感を抱いている可能性がある。近頃各所で課題として挙げられている管理職の疲弊感や管理職・管理職候補者不足の一因に「強さを競う文化」の影響がある、とも考えられるのかもしれない。なお、一般社員と管理職の性別の割合はいずれも約50%、年代別では20代の管理職は非常に少なかったものの、年代別で過剰感を確認すると統計的に有意な差は見られなかったため、そういった属性の違いに起因するものではないといえるだろう。

また、過剰感だけでなく周囲の過剰感の認識も一般社員より管理職の方が高かった点に関しては、管理職の方が日常的に自身の部下が過剰感を抱いていないか注意を払っていることや、エンゲージメント・サーベイなどを通じて、自分が管理している組織と他の組織の過剰感を比較する機会があることなどによるものと考察できる。

<図表9>「強さを競う文化」の過剰感の違い

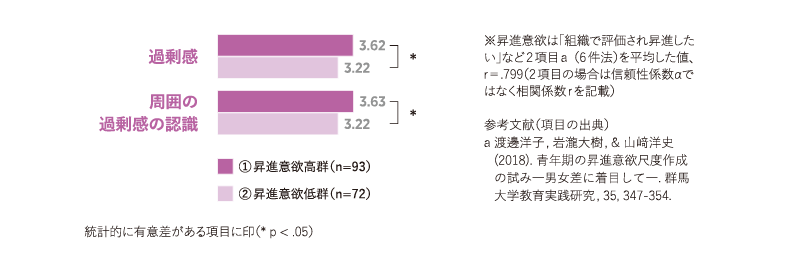

関連して、「総合職、地域総合職、一般職などの別がある」会社で働いている一般社員のみに絞り、昇進意欲(「組織で評価され昇進したい」「組織のなかで出世し高い地位に就きたい」の2項目を平均)の高低2群で過剰感・周囲の過剰感の認識の平均値の違いを確認すると、昇進意欲高群は昇進意欲低群と比較して、どちらも統計的に有意に高かった(図表10)。これは、昇進を目指す一般社員は前述のような管理職の視座を早期からもてていると捉えられる一方で、昇進を目指す過程では個人の意向を問わず強さを競わざるを得ない状況に置かれること、そして、その状況に苦しさを感じている人が少なくないとも解釈できるのではないか。

<図表10>コース別雇用の会社で働いている一般社員における「強さを競う文化」の過剰感の違い

「強さを競う文化」は状況次第でポジティブに作用する

ここまで、「強さを競う文化」の実態や、それに対する人々の考えについて確認した。また、その背景にある組織の状況や、過剰感が強いと感じている人の特徴を探索した。主に過剰感に着目し、ネガティブな側面を中心に扱ってきたが、図表5でも確認したように、「強さを競う文化」は従来、組織や個人の成長や成果という観点で、ポジティブな影響を与えられる可能性があるはずだ。

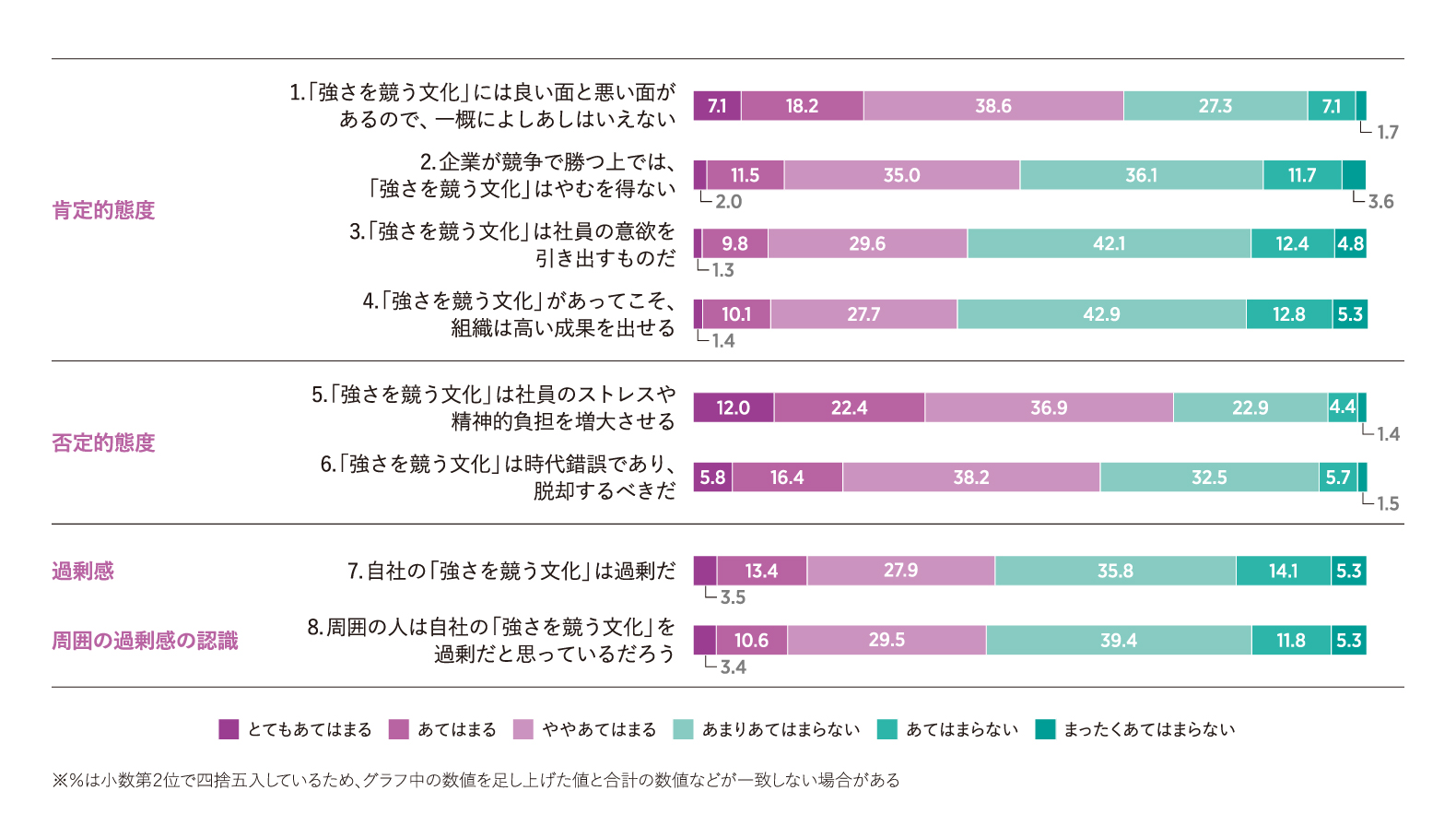

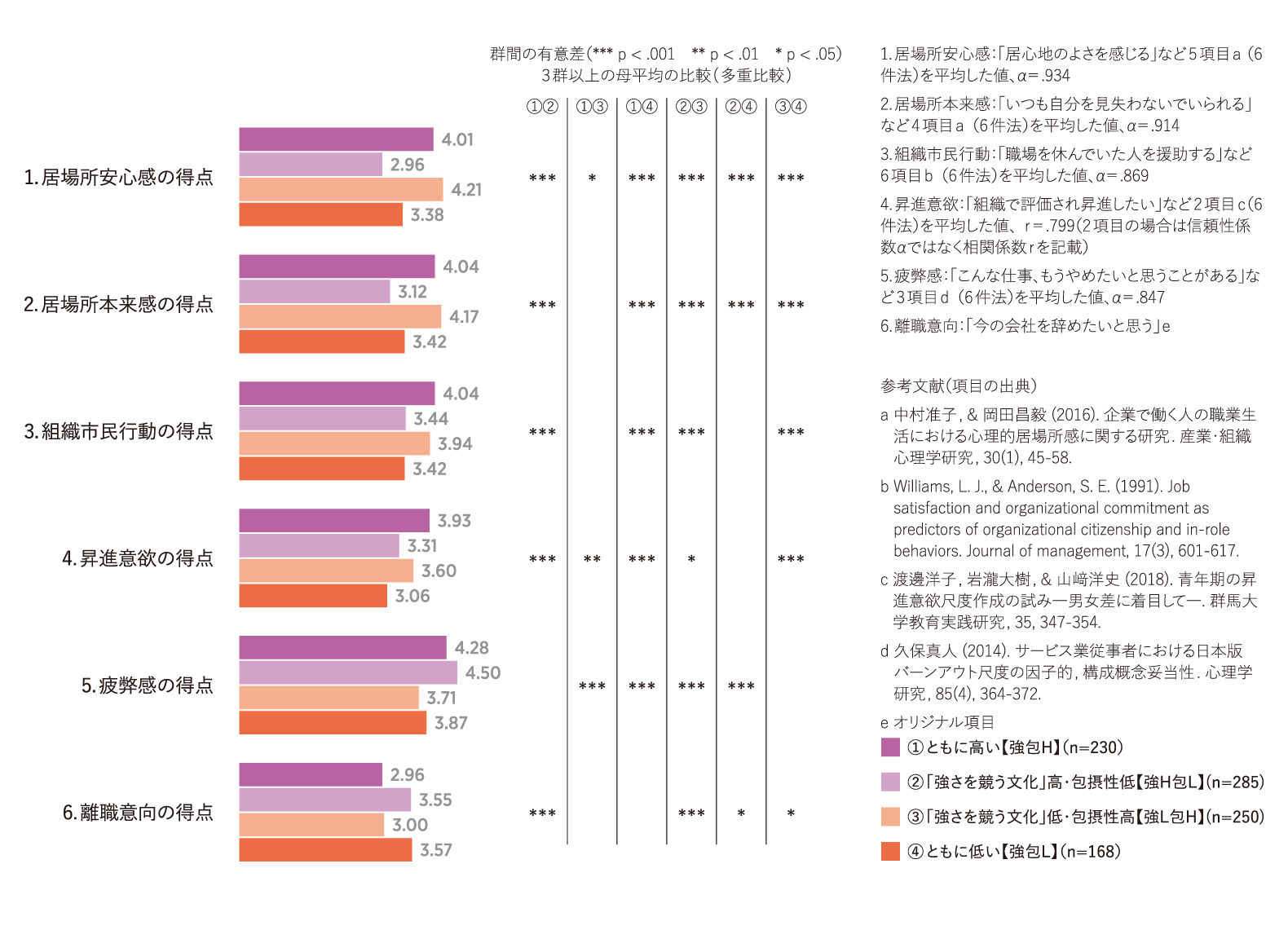

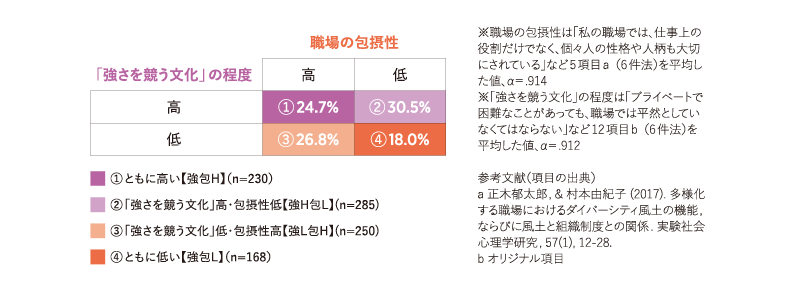

そういった影響を引き出せる条件の1つが、包摂性が高い職場であることなのではないかと考え、「強さを競う文化」の程度と職場の包摂性(「私の職場では、仕事上の役割だけでなく、個々人の性格や人柄も大切にされている」などの5項目の平均値)の高低を掛け合わせた4群に分けて(図表11)、組織や個人の状態を示す6つの結果変数について確認することとする。なおこれ以降、本文においては4群の表記を簡略化し、(1)強包H、(2)強H包L、(3)強L包H、(4)強包Lと表す。

<図表11>「強さを競う文化」高低群・包摂性高低群のクロス集計〈単一回答/n=933〉

結果は図表12のとおり、すべての結果変数において、統計的に有意な差が見られ、多くは(1)強包H(3)強L包Hの得点が高く(2)強H包L(4)強包Lの得点は低かった。

<図表12>「強さを競う文化」×包摂性別の結果指標(個人の意識)

それぞれの特徴を以下に述べる。まず、心理的居場所感(自分が役に立ち受け入れられていると感じ、自分らしく行動でき、安心していられる心の状態)を構成する居場所安心感・居場所本来感の平均値は、多くの群間で有意差が見られ、(2)強H包L(4)強包Lの得点の差分が最も大きかった。心理的居場所感は職場の包摂性と相関があるといわれており、今回の調査においても有意な正の相関関係にあったが、職場を自分の居場所だと感じられるかどうかは、包摂性だけでなく、「強さを競う文化」の程度も関係していることが分かった。

次に、組織市民行動(結果として組織の効率や機能が高まる、自発的な役割外行動)の平均値については、(1)強包H(3)強L包Hは有意差は見られず、どちらも高得点であった。つまり、「強さを競う文化」の程度が高くても、職場の包摂性が高ければ、同僚の援助などの役割外行動をする人が多くなるのだといえよう。包摂性が高い職場においては、個人間の競争よりもチームや組織など集団間の競争を意識するようになり、その結果として職場内では組織市民行動が増えるのかもしれない。

そして、先ほど群分けに活用した昇進意欲を、今度は結果変数として見てみると、(1)強包Hの次に(3)強L包Hの得点が高いことは意外に感じられるのではないか。「強さを競う文化」は昇進意欲につながりそうな印象もあるが、(2)強H包Lよりも(3)強L包Hの方が高得点であることから、包摂性の方が昇進意欲の観点からは重要な要素なのだと解釈できる。

疲弊感・離職意向はネガティブな結果変数であり、4群の高低はこれまで確認した他の結果変数と大きく異なった。まず、疲弊感を高い順に並べてみると、(2)強H包L(1)強包H(4)強包L(3)強L包Hという結果であった。ここまでの結果変数に関して、(1)強包Hはポジティブな結果を示していたが、疲弊感に関しては2番目に高かったのである。また、(1)強包H(3)強L包Hの得点差が大きいことも他の結果変数とは異なる特徴だ。これらを踏まえると、「強さを競う文化」は疲弊感につながりやすく、それはたとえ包摂性が高い職場であっても、あまり緩和されることがないと考えられるだろう。

一方で、離職意向を高い順に並べてみると、(4)強包L(2)強H包L(3)強L包H(1)強包Hという結果であった。差分は小さいものの、(2)強H包Lよりも(4)強包Lの方が統計的に有意に離職意向が高いという結果は、特筆すべき特徴ではないだろうか。職場の包摂性が低い場合においては、「強さを競う文化」の程度が低い方が、離職意向が高いのだ。これもまた、「強さを競う文化」がポジティブに作用し得ることの証左かもしれない。

以上、「強さを競う文化」を4つの特徴で分けて捉え、それが生じている程度の違いや、過剰だと感じやすい特徴について確認した。また、「強さを競う文化」を働く個人がどう受け止め、その正負の影響を具体的に把握した上で、「強さを競う文化」の程度や過剰感の要因となり得る事柄を、組織の特徴や制度と個人の属性や自身の立場への認識などの両面から検討した。そして、最後に「強さを競う文化」の程度と職場の包摂性の高低を掛け合わせた4群でさまざまな結果指標の得点の違いを確認した。「強さを競う文化」そのものは良い面も悪い面もあり、一概に批判するものでも礼賛するものでもないことが共有できただろうか。とはいえ、誰かが過剰感を抱いている状態は健全とはいえないだろうから、過剰感につながりやすい「仕事を最優先すること」を要求するような言動を控える、それを重要視する組織風土なのであれば是正するといった対応が求められる。

また、職場において自分の立場が弱いと感じている人の過剰感が強いという結果が出た一方で、管理職や昇進意欲のある人も「強さを競う文化」に強い過剰感を抱いていることが示された。矛盾する内容とも受け取れるが、比較的強い立場にあると見なされやすい属性の人は、フォローの対象と認識されないことが少なくないのではないか。しかし、例えば「男らしさの呪縛」と称されるアンコンシャス・バイアスの内面化によって苦しむ事例などを鑑みても、一見強い立場に置かれているからこそ自分で自分を追い込みすぎてしまう人も少なくないものと推察される。また、「職場における立場の弱さ」は相対的な認識であることから、同じ人であっても、異動や転職で新たな職場に移ったり、また自分の職場に新たな同僚が加わったりすることで、過剰感・周囲の過剰感の認識は良くも悪くも変化し得ると考えられる。これらを踏まえ、一見強い立場の人も含めて、組織において過剰感を感じている人がいないか注視する必要がある。

最後に、離職意向は特に示唆に富む象徴的な結果変数であった。「強さを競う文化」の程度・包摂性のいずれも低い職場においては、ややもすると「実際に退職をしているわけではないが、意図的に仕事を制限し、必要最低限のことしかしない『静かな退職』」のような状態となりかねないのではないか。そういった人が多い職場は、望ましいとは言い難い。「強さを競う文化」、すなわちマッチョイズムは過剰になってはならないが、一方で、完全に排除するべきでもないのだろう。その塩梅は非常に難しいが、同時に、その塩梅にこそ各社の個性が表れるように思う。その時々で個々の従業員や組織が置かれている状況を細やかに捉えつつ、包摂性のような他の要素との組み合わせも含めた望ましいマッチョイズムのあり方を模索しつづけていただきたい。

*1 Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W., & Williams, J. C. (2018). Work as a masculinity contest. Journal of social issues, 74(3), 422-448.

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.78 特集1「職場におけるマッチョイズムの功罪」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

※弊社研究所が実施しているその他の調査一覧はこちら

関連する研究テーマ

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

研究員

大庭 りり子

民間企業および国立大学法人にて、人事・経営管理・研究推進業務等に従事。2023年より現職。機関誌『RMS Message』企画・編集および、各種調査・分析、転職活動/異動経験に関する研究を行っている。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)