連載・コラム

AIはマネジャーの仕事をどう変えるのか ~11の役割から見る変化とは~

- 公開日:2025/10/20

- 更新日:2025/10/20

AIエージェントや生成AI関連のニュースを目にしない日がないくらい、AIの高度化や活用に注目が集まっています。事業での活用が先行していますが、組織人事の分野での活用も進んできています。

筆者は、2024年6月から2025年3月までリクルートワークス研究所で「生成AIが変えるマネジャーの役割と業務」プロジェクト※1を行っていました。本プロジェクトでは、生成AI活用企業および生成AI事業者へのインタビュー、働く人へのアンケートとインタビューによる調査、および企業や事業者の皆さんとの研究会開催を経て、報告書を発表しました。 報告書ではAIが組織人事にもたらす変化の端緒として、生成AIがマネジャーの役割をどのように変えていくかを取り上げています。当初はAIの存在によってマネジャーそのものが必要なくなる未来が訪れる可能性も考えていましたが、本プロジェクトを通じて、役割に変化が訪れるとしてもマネジャーの役割は依然として必要だと考えるに至りました。

プロジェクトから半年経ち、この間もAIは高度化しています。マネジャーの変化という側面でいうと、 AIによるマネジャー自身の業務効率化などは進んでいますが、マネジャー自身の役割の変化はこれから、という企業や組織が多いようです。そこで、適宜追記しながら、プロジェクトの内容をご紹介します。

※1 リクルートワークス研究所「生成AIが変えるマネジャーの役割と業務」

AIがもたらす組織や職場の変化

AIの普及によって、組織はどのように変わるでしょうか。

変化として考えられることの1点目は、「プロジェクトベースの仕事が増える可能性」です。プロジェクトベースの仕事とは、当該業務の目的と期待される成果に向けて、最適なメンバーを構成していく仕事のことです。プロジェクトベースの仕事は、一部の業種・職種(コンサルティング、システム開発など)や一部の業務(選抜人材による組織横断での新規事業提案など)ですでにありました。

最近では、AIがどの人がどのようなスキルを持っているかを把握・分析し、最適なチーム編成を提案するようにもなってきています。今後はそのような提案を参考にする企業が増える可能性があり、そうすると、部署ごとに固定されたメンバーに仕事をアサインするのではなく、その時々の課題に応じて最適なスキルを持った人たちが集まってプロジェクトチームをつくる働き方が今よりも多くなるでしょう。

2点目は「組織の境界や階層が曖昧になる可能性」です。前述のように課題ごとにプロジェクトを組成するとなると、組織の境界線も曖昧になっていくと想像できます。社内の人だけでなく、他社の専門家やフリーランスといった人たちとも柔軟にチームを組んで仕事を進められる素地ができていくでしょう。また、AIによって、現在の職種が営業でも人事でも、業務上の課題を解決するような仕組みやアプリを各自が開発できるようになると、このように機動的で多様な協働関係が生まれたり、1人でいろいろな職種の仕事が担えるようになるかもしれません。結果として、「部署」や「社内と社外」といった組織の境界線が曖昧になってくるでしょう。

加えて、AIの力を借りることで、メンバーがこれまでマネジャーや協働者に相談したり、依頼したりしてきたことも自分で進めることができるようになります。また、メンバーがAIを相棒として業務を進めるようになると、組織の階層が「業務を自律的に遂行する人」と「責任を負う・意思決定する人」といった少ないかたちで済むようになるかもしれません。これが「階層が曖昧になる」ということです。

より重要になるマネジャーの役割とは

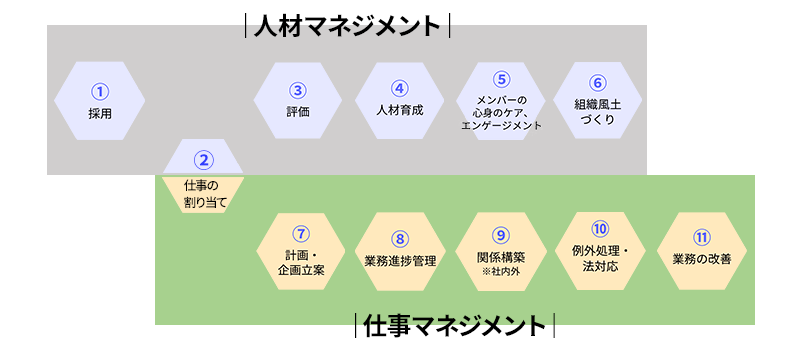

では、上記のようなマネジャーを取り巻く環境変化があるなかで、マネジャーの役割はどうなっていくでしょうか。ここでは「人材マネジメント」と「仕事マネジメント」に分けて、11の役割の見通しを記載しています。本プロジェクトにおいても、11の役割はすべて、もれなくAIの影響を受けて、効率化されたり高度化したりするという認識を持って進めてきました。大まかにいえば、マネジャーの役割のうち「仕事マネジメント」に関連するところは、AIが担ったり、意思決定の手前まで支援してくれたりする部分が大きくなるでしょう。「人材マネジメント」においては、AIの力を大いに活用しながら、これまでの方法を高度化したり、重要な役割に注力したりしていくことになるのではないかと思料します。

以下、本稿では、AIの支援も受けることで、より重要になると考えられるマネジャーの役割をご紹介します。

<図表1>マネジャーの11の役割

1点目は、パフォーマンスとモチベーションのマネジメントです。これは、図表1においての、③評価、④人材育成、⑤メンバーの心身のケア、エンゲージメント、⑧業務進捗管理、の変化の方向性です。AIが基本的な業務をサポートするようになり、人の行う仕事のレベルの底上げが行われるだけでなく、各自のスキル不足をAIが補ってくれることが増えると考えています。一定以上の仕事がAIと共に実施できるようになると、あとは、人のやる気の高低や心の状態がアウトプットの質を大きく左右するようになるでしょう。 また先述の通り、AIによってスキルや経験でのプロジェクト組成が可能になると、メンバーは、「どのようなスキルを持っているか」「それが組織や業務でどのように役立つか」という視点で見られる機会が増えると想定しています。そのため、メンバー一人ひとりの個性や状況を深く理解し、それぞれに合った働きかけをしてやる気を引き出すことが、マネジャーの最も重要な役割になる可能性があると考えます。

また、業務進捗管理という言葉で想像される、どこまで仕事が進んでいるかを確認する、というような役割はマネジャーの役割としては減ってくると想像します。その代わり、メンバーが業務を完遂するために必要な支援を行ったり、アウトプットのレベルを引き上げたりするといった、いわばパフォーマンスのマネジメントに業務の比重が移っていくでしょう。

なお、このパフォーマンスマネジメントにおいても、AIは大いにマネジャーを助けてくれます。AIの方が人のマネジャーよりも自分に寄り添ってくれると感じる人が多くなってきているということを見聞きしたことのある方もいらっしゃると思います。コミュニケーションスタイルの異なるマネジャーとメンバー間では、内容ではなく言い方や伝え方などによってすれ違うこともあります。これまではマネジャーは時間をかけてメンバーとのコミュニケーションを会得してきました。最近は、1on1ミーティングはAIとマネジャーとメンバーのミーティングに形を変えて、より生産的な場にしていったり、メンバーに響く伝え方をAIに提案してもらったりする組織が出てきていますし、今後このような動きが当たり前になってくるかもしれません。

次に、学習と成長の支援です。これは、図表1においての、④人材育成、⑥組織風土づくり、⑪業務の改善、の変化の方向性です。AIの進歩が速い時代では、AIの高度化についていくことが欠かせません。マネジャーには、チーム全体で学び続ける文化をつくり、メンバーの挑戦を支援し、自分自身も学び続ける姿勢を示すことが求められます。マネジャー自身が一番AIを活用できる人材であり、常に変化のただなかに身を置けるかが、メンバーから尊敬されるマネジャーであるか、という判断の要素の1つになると考えています。

学習と成長の支援という点で加えて述べると、AIがプログラミングの専門知識を持たずに自然言語を用いてコードを書いたり、膨大な資料を読み込んで要約したりすることを助けてくれるようになり、専門性や膨大な時間なしに高度な業務ができるようになってきています。また、AIが個人に合わせた学習計画を考えたり、知識付与を支援したりすることで、個々のニーズに応じた学習も可能となっています。こうした環境が整ってくると、これまでの学習や成長の支援のあり方ややり方を見直すことも求められるでしょう。

マネジャーの役割の変化例

ここで、11の役割のうちのいくつかについて、具体的な役割の変化を見てみましょう。

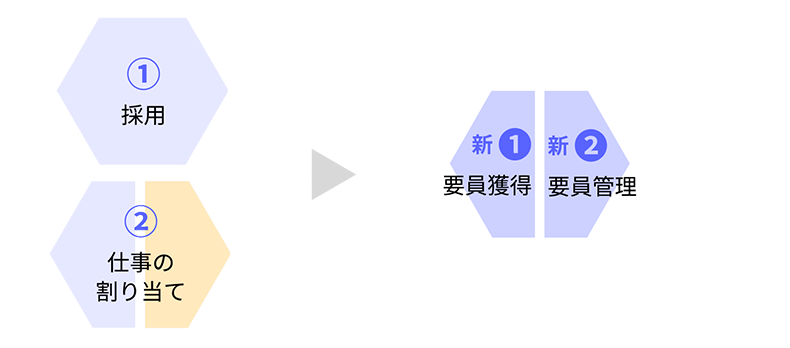

まず、①採用、➁仕事の割り当ては、AIが社内外の人材データベースから最適な候補者を見つけ出し、スキルマッチングを行ってくれるようになるでしょう。そのためマネジャーの役割としては、その候補者たちに「この会社と働きたい」「この仕事がしたい」「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるような魅力を伝えることが重要になっていくのではないかと考えています。

<図表2>現状の役割と今後の役割(①採用、➁仕事の割り当て)

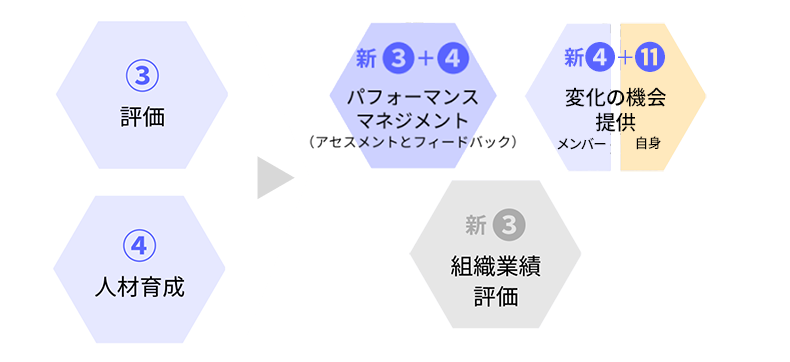

③評価、④人材育成においては、基礎的な知識やスキルの習得についてはAIが個別最適化された学習計画や学習プログラムを提供することが可能となり、メンバーが自身で習得できる環境が整ってくるのではないでしょうか。また、お客様とのオンラインでの打ち合わせなどのログの収集や分析などをAIが行えるようになってきていることから、マネジャーはメンバーの仕事の状況や役割発揮状況について、これまでよりもずっと多くの情報を早く収集することができるようになります。そうすると、マネジャーは「メンバーが、期待される役割に応えられているか」を日常的に評価し、適切にフィードバックすることで、期待に応えられる状態になるにはどうするべきか、をメンバーと考えることが可能になります。これは人材育成観点でいえば、アセスメントとフィードバックによって、日々育成課題が見つかる状況になるといえます。さらに、これは評価という面でいうと、日常の活動の集積そのものが一定期間で区切ると評価となり、イベント的に期末にまとめて行うものではなくなっていく、ということを意味します。AIによって、業務の完遂という仕事マネジメントと人材マネジメントのうちの「人材育成」と「評価」が一体不可分のものとして日常のなかに溶け込んでいく状況になる未来もそう遠くはないかもしれません。

<図表3>現状の役割と今後の役割(③評価、④人材育成)

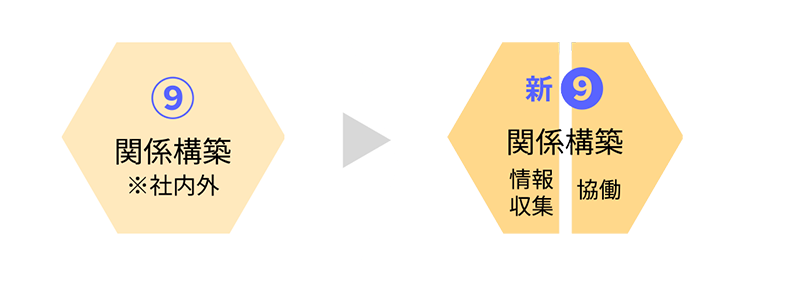

⑨関係構築については、これまでもさまざまな形で行われてきました。AIが世のなかのさまざまな情報を取得して「こういうスキルや経験を持った人がいますよ」「あなたの顧客企業は、このようなテーマに関心がありそうです」と提案してくれるようになってきています。しかしそれは必ずしも、相手と関係性が築けたり、一緒に仕事ができたりするようになるということとイコールではありません。実際に相手との信頼関係を築き、本音を聞き出し、長期的なパートナーシップを構築することはマネジャーの役割だといえるでしょう。また、AIによって得られる情報には、他社も取得できる情報が多く含まれます。一次情報や直接接点を持って得る情報の価値が今まで以上に高まるかもしれません。

なお、関係構築のうち「社内における関係構築」については、組織の境界線が曖昧になっていくと、メンバー自身がさまざまな組織やプロジェクトで仕事をする機会が増えると想定されるため、マネジャーの役割としての重要度は下がることが想像されます。

<図表4>現状の役割と今後の役割(⑨関係構築)

まず何から対応するか

以上のようなお話をすると、しばしば「人でないとできないことがある」というコメントをいただきます。それはそのとおりなのだと思います。ただその際、是非AI活用を徹底して行ったうえでの人でないとできないことを考えてみてはいかがでしょうか。AIは人の方が得意だといわれていた領域についても機能することがあると考えています。また、前述のとおり、今後はマネジャー自身が変化のなかに身を置き、メンバーに対して変化が必要な環境が提供できるかがより重要になっていくでしょう。そして、これを行うのにうってつけなのが、日々AIを使い、AIの高度化についていこうとすることです。AI活用によって、あらためて人の価値がより鮮明になってくることと思料します。

AIがもたらす未来へのリスクや危険はさまざまに指摘されています。しかしながら、変化が不可逆なものであるならば、AIを味方につけて、新たな価値を発揮する、そんなマネジャーが増えていくことを願っています。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

主任研究員

武藤 久美子

2005年株式会社リクルートマネジメントソリューションズ入社。組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワーク、人事制度関連の寄稿多数。自身も2013年よりリモートワークを積極的に活用するリモートワークの達人。

(株)リクルート ワークス研究所 研究員(兼務)。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)