- 公開日:2025/02/17

- 更新日:2025/02/17

生成AIが一般の人に使われるようになって約2年。生成AIの高度化に関する発表や、生成AIを活用した新サービスや事例の発表を日々目にするようになっている。生成AIを業務に活用する企業も、生成AIを活用する個人も増えているが、生成AIは、学びの世界でも利用されているのであろうか。学び方や学びの環境も変えていくのであろうか。正社員、かつ生成AIを使っている人を中心に、生成AIの利用が学びの世界に与える変化の兆しを調査した。

- 目次

- 調査概要

- 約半数が現在の仕事に関連する学びで生成AIを利用

- 生成AIは情報収集など検索に近い活用方法が多い

- 生成AIが使える範囲は意外と広い

- 生成AIが学びの世界を進化させる可能性は大きい

- 生成AI利用群は生成AIは自分にプラスになると実感

- 生成AI利用有無にかかわらず見られる生成AIへの懸念

- 生成AIが管理職の役割に影響を与えていく可能性

- 生成AI利用群を中心に人の重要性が高まると想定

- 人が得意そうなところでも生成AI活用が広がる可能性

- 人か生成AIか、ではなく人と生成AIの共生に向けて

調査概要

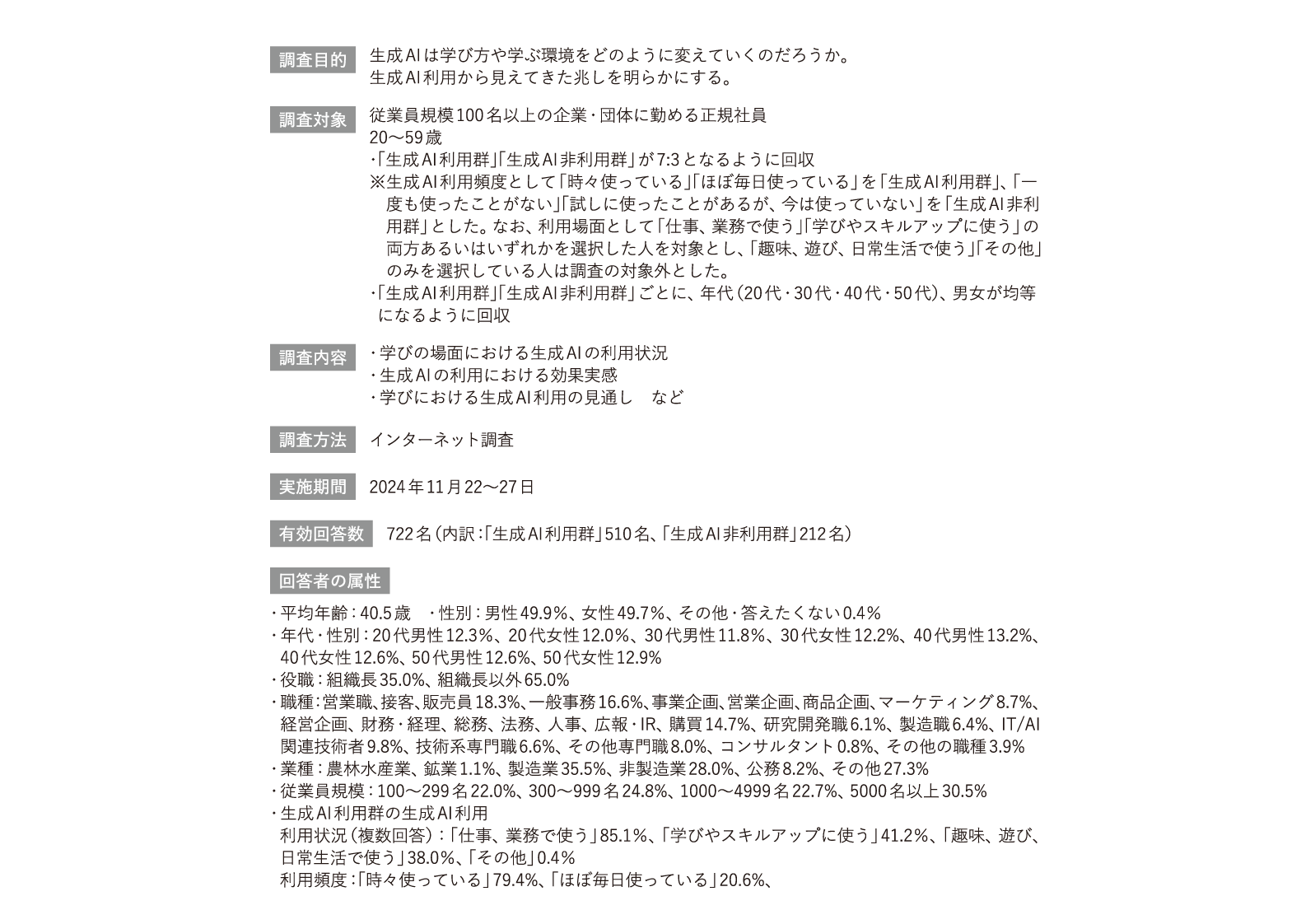

生成AIは学び方や学ぶ環境をどのように変えていくのだろうか。生成AIの利用から見える兆しを調査した(図表1)。従業員100名以上の企業・団体に勤める20~59歳の正規社員722名に調査を行った。生成AI(※)の利用状況については、利用頻度として「時々使っている」「ほぼ毎日使っている」人を「生成AI利用群」、「一度も使ったことがない」「試しに使ったことがあるが、今は使っていない」人を「生成AI非利用群」とした。なお、「生成AI利用群」では「仕事、業務」「学び、スキルアップ」の両方またはいずれかに生成AIを利用している人を対象とした。また、「生成AI利用群」「生成AI非利用群」ごとに、年代、男女が均等になるように回収した。

※回答者には調査冒頭で定義を提示した。「ここでいう『生成AI』とは、ユーザーがパソコンやスマートフォンアプリで、指示や要望を入力すると、それに基づいた文章や画像、音楽などのコンテンツを作ってくれる技術やツール、アプリを指します(例:ChatGPT、Claude、Gemini、Dall-E)。」

<図表1>調査概要「生成AIと学びの環境に関する調査」

約半数が現在の仕事に関連する学びで生成AIを利用

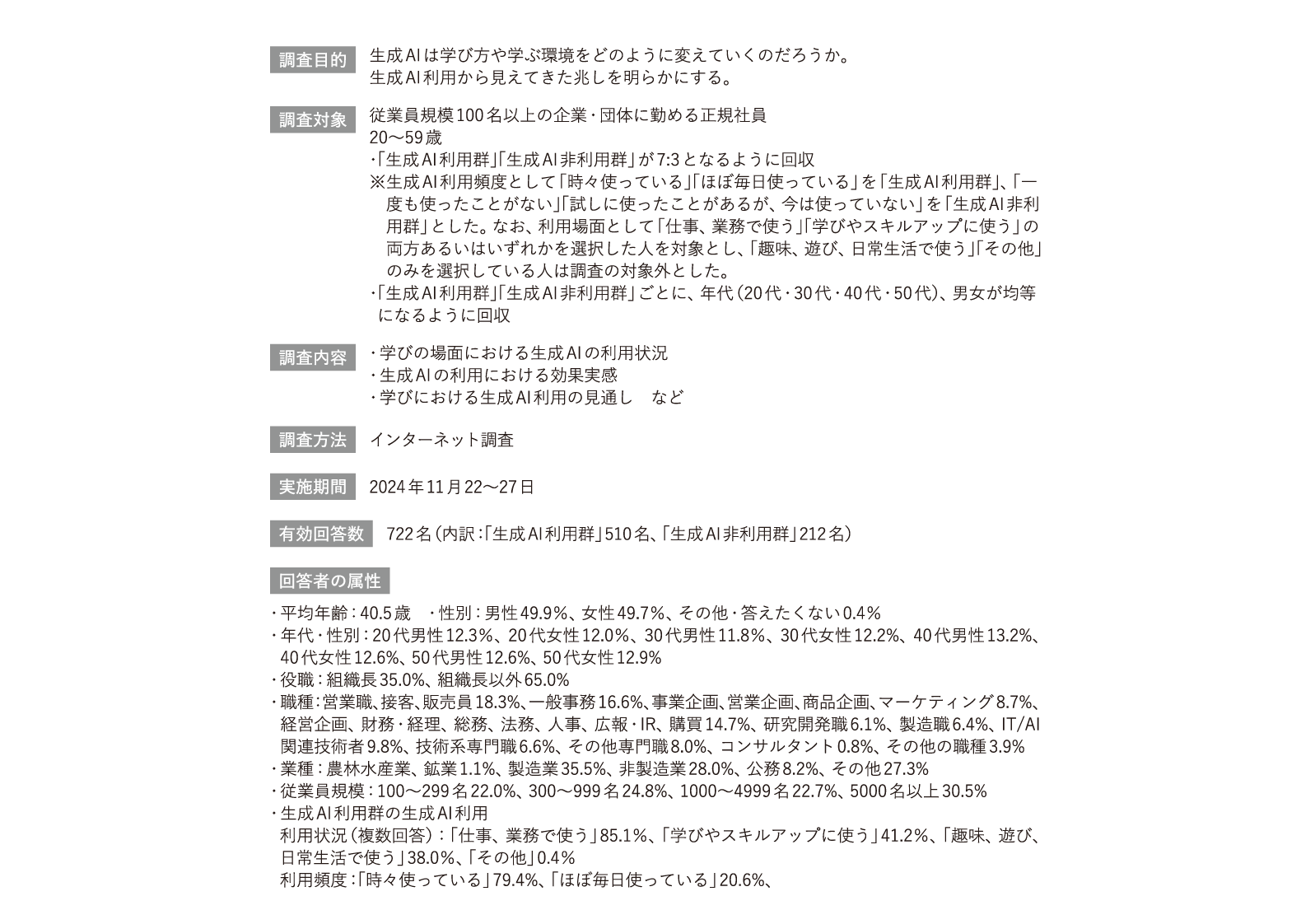

生成AI利用群のうち、「仕事、業務」で生成AIを使っている人に、仕事上での生成AIの利用状況を尋ねた(図表2)。「1.文書作成」「2.調査、情報収集」「3.資料や文書の添削」「4.要約」「5.翻訳」といった、テキストを入力して回答が返ってくるような形での利用が想像されるものが上位を占めた。

<図表2>仕事、業務での生成AI利用方法 ※仕事、業務で生成AIを使っている人

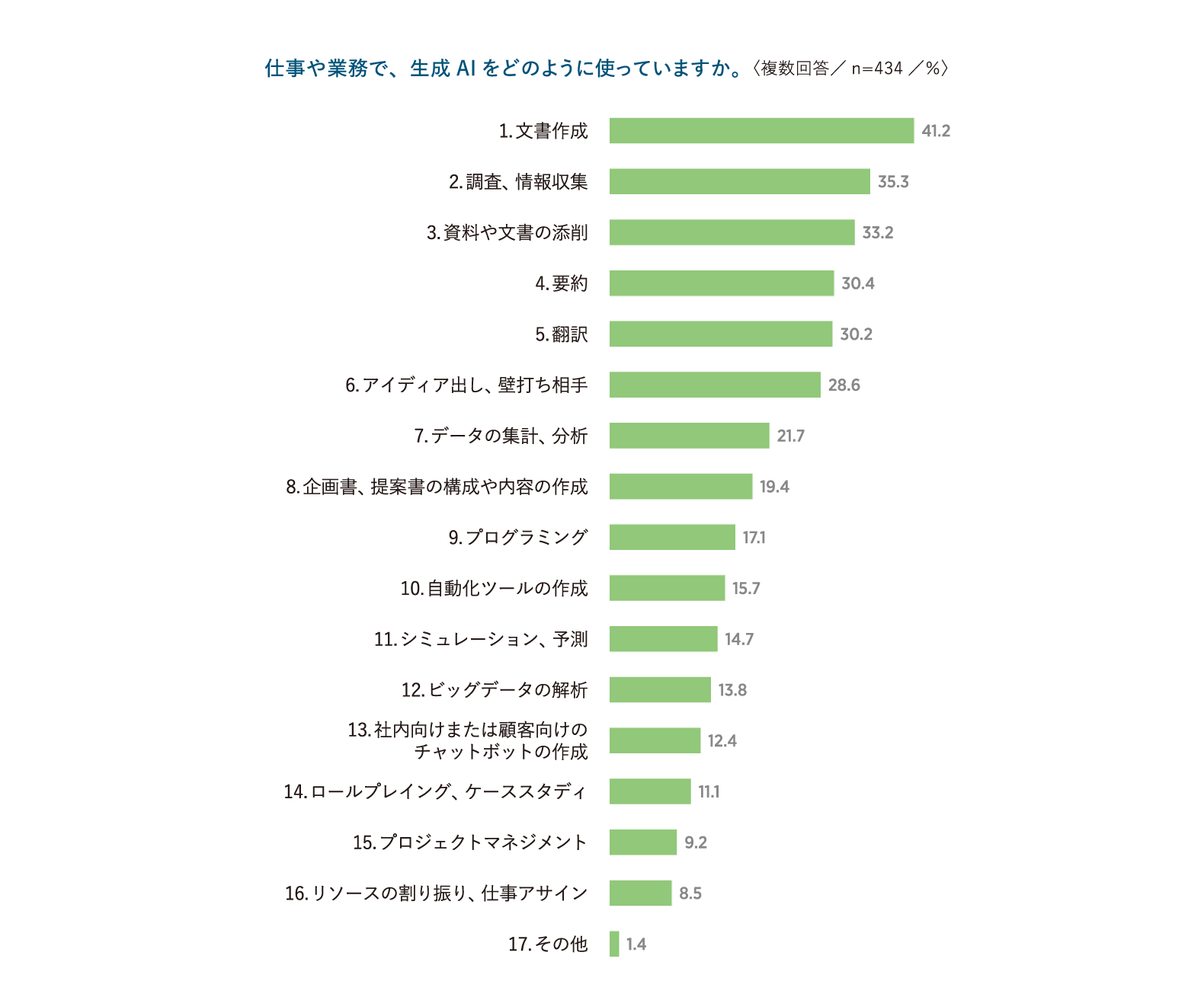

次に、生成AI利用群全体に対して、学びの領域についての生成AIの利用状況を尋ねた(図表3)。「1.現在の仕事に役立てる学び・スキルアップ」と回答した人が約半数(45.5%)であった。学びに絞っても、生成AIは現在の仕事に関連したことで使っている人が一番多いことが分かる。「2.将来担いたい仕事に向けての学び・スキルアップ」(28.0%)、「3.独立、起業、副業に役立てる学び・スキルアップ」(19.4%)といった将来の準備のための学び・スキルアップに生成AIを使っている人もいる。その他、選択率は高くないが、「4.趣味やスポーツ」(21.0%)、「5.語学習得、語学検定」(16.3%)、「6.資格取得」(13.7%)といった領域も含めて、広く学びで生成AIを用いている人もいた。なお、「8.学びやスキルアップでは使っていない」との回答も一定数見られた。

<図表3>生成AIの活用場面 ※生成AI利用群

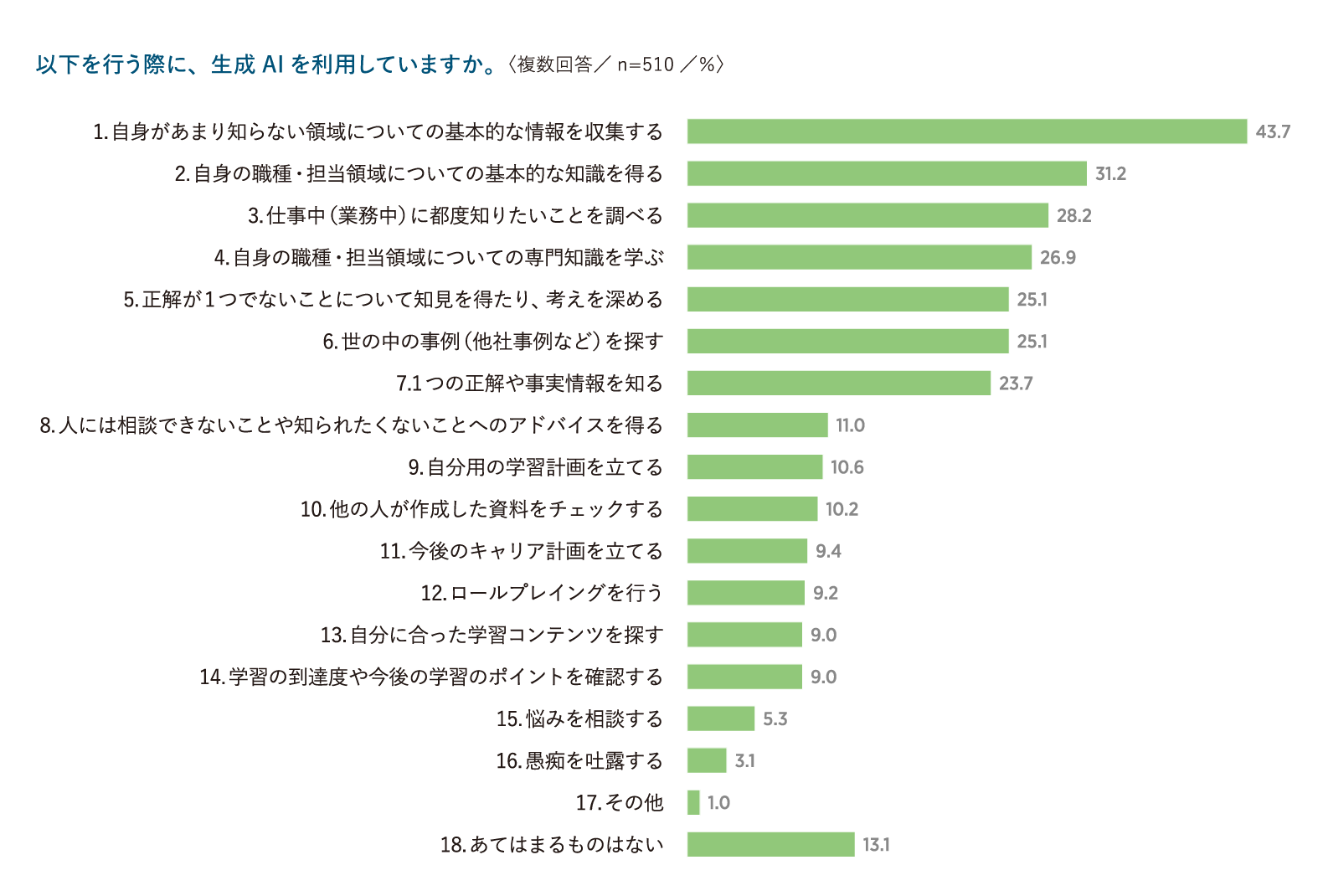

生成AIは情報収集など検索に近い活用方法が多い

次に、生成AI利用群に生成AIの活用方法を尋ねた(図表4)。利用率の上位から、「1.自身があまり知らない領域についての基本的な情報を収集する」(43.7%)、「2.自身の職種・担当領域についての基本的な知識を得る」(31.2%)、「3.仕事中(業務中)に都度知りたいことを調べる」(28.2%)であった。WEBサイトを検索するのと近い活用方法といえよう。

<図表4>生成AIの活用方法 ※生成AI利用群

ちなみに、本調査のなかで、「何かを検索する場合、検索エンジン(ググる)より、生成AIを用いることが多い」(5.肢選択式、図表なし)に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人が41.6%であったので、検索という行動も生成AIによるものに代わってきているのかもしれない。

図表4において検索とは異なる使い方としては、あたかも生成AIを対話相手とするような使い方をしている人も見られた。例えば、「5.正解が1つでないことについて知見を得たり、考えを深める」(25.1%)といった探索的な使い方がこれにあたる。また、まだ割合は高くはないが、「8.人には相談できないことや知られたくないことへのアドバイスを得る」(11.0%)も対話型の使い方といえよう。

生成AIが使える範囲は意外と広い

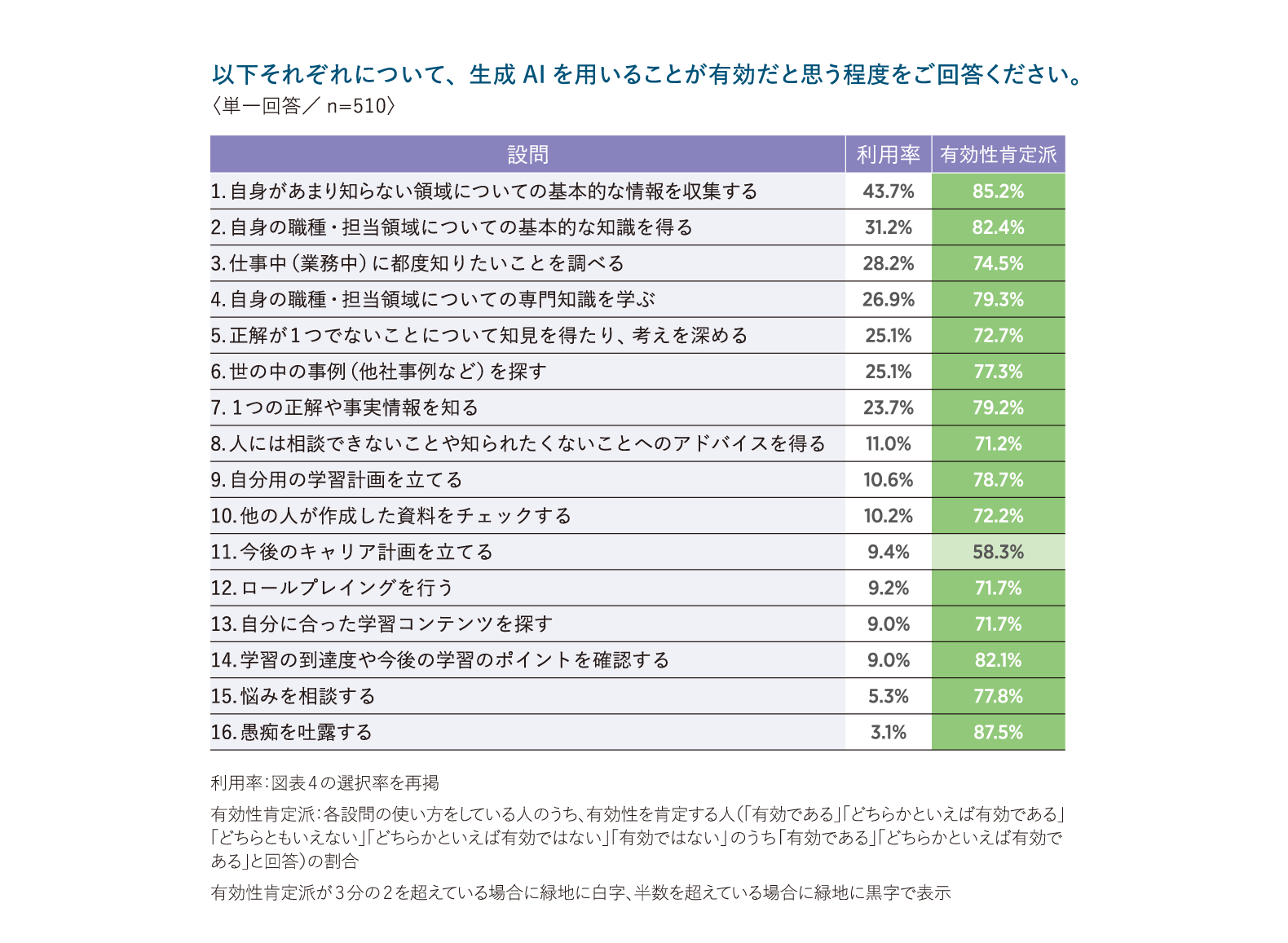

前述の生成AIの活用方法(図表4)ごとに「生成AIを用いることが有効だと思う程度」を尋ねた。各設問の使い方をしている人のうち、「有効である」「どちらかといえば有効である」と回答した割合を「有効性肯定派」として示したものが図表5である。

<図表5>学びに関する生成AIの有効性実感 ※それぞれについて生成AIを利用している人のみ

「11.今後のキャリア計画を立てる」を除いたすべてについて3分の2を超える人が有効性肯定派であった。特に「14.学習の到達度や今後の学習ポイントを確認する」「16.愚痴を吐露する」については、利用率は低いものの有効性肯定派は8割を超える。効果を感じるから使っているという面もあるが、使って初めて有効性を実感できる活用方法といえるかもしれない。生成AIについて新しい使い方を試してみるのは、良い選択ではないだろうか。

生成AIが学びの世界を進化させる可能性は大きい

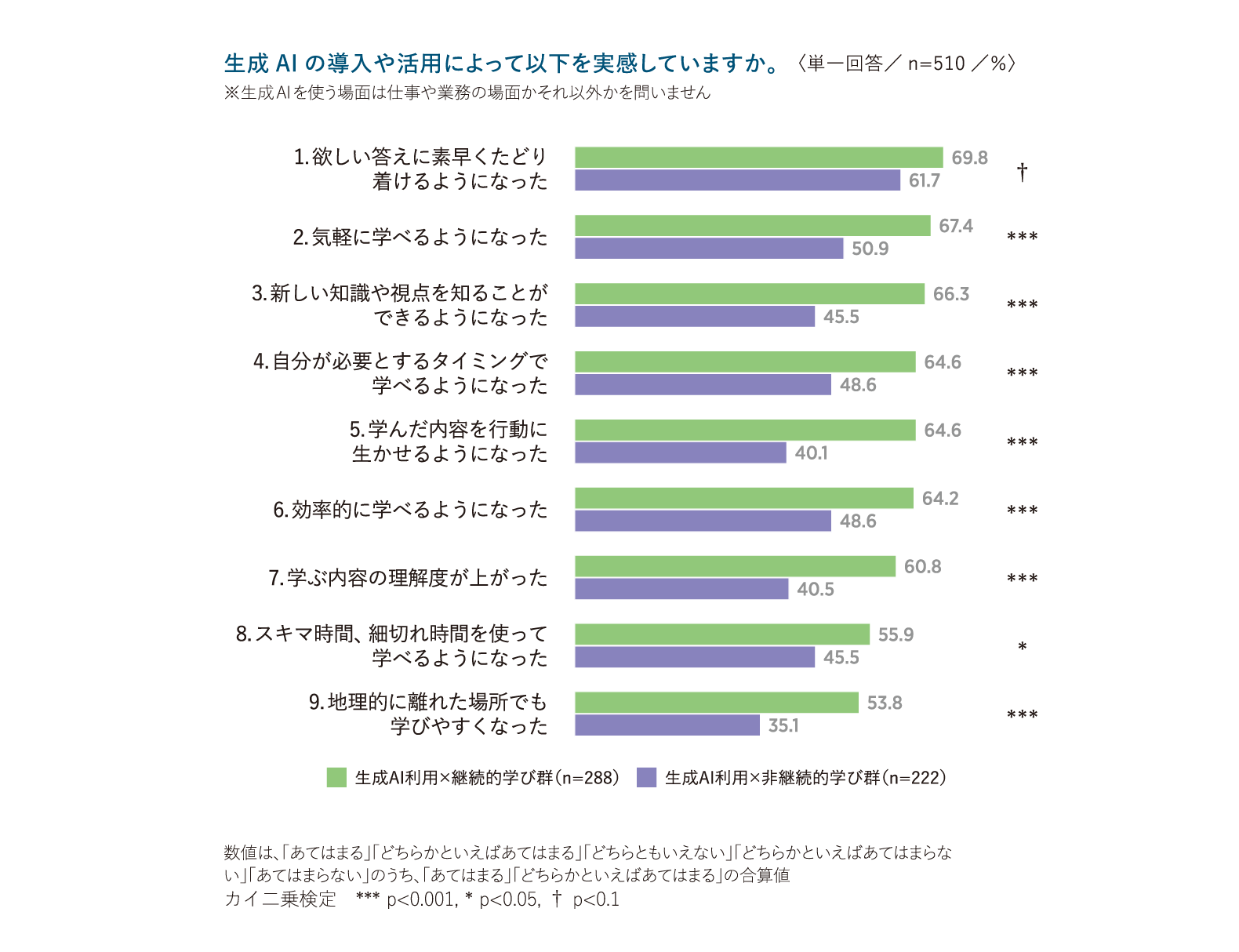

次に、継続的な学習態度の有無によって、生成AIの学びにおける効果実感が異なるかを確認した。図表6は「生成AI利用群」を「継続的学び群」と「非継続的学び群」に分けて、生成AIの学びにおける効果実感を集計したものである。ここでいう「継続的学び群」と「非継続的学び群」は、「仕事またはプライベートで、継続的に自分の知識やスキルを向上させるために取り組んでいることがありますか」という設問で分けている。「あてはまる」「ややあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を選択した人を「継続的学び群」、「あてはまらない」「ややあてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」を選択した人を「非継続的学び群」とした。

<図表6>生成AIの学びにおける効果実感 ※生成AI利用群

すべての設問で、「生成AI利用群」かつ「継続的学び群」の人は、「生成AI利用群」だが「非継続的学び群」の人に比べて、生成AIの学びにおける効果を感じている。学びが習慣化していたり、学びに対する意欲があったりすると効果を実感しやすいようである。

「継続的学び群」に着目すると、すべての項目において5~7割の人が効果を実感している。「生成AI利用×継続的学び群」が効果を実感している順番に並べると、「1.欲しい答えに素早くたどり着けるようになった」(69.8%)、「2.気軽に学べるようになった」(67.4%)、「3.新しい知識や視点を知ることができるようになった」(66.3%)、「4.自分が必要とするタイミングで学べるようになった」(64.6%)と続く。選択率の上位を見ると、生成AIは「学びやすさ」を助けてくれる可能性を感じる。また、「5.学んだ内容を行動に生かせるようになった」(64.6%)、「7.学ぶ内容の理解度が上がった」(60.8%)の選択率を見ると、生成AIは学びやすさだけでなく学びの成果にも奏功する可能性が示唆されている。

生成AI利用群は生成AIは自分にプラスになると実感

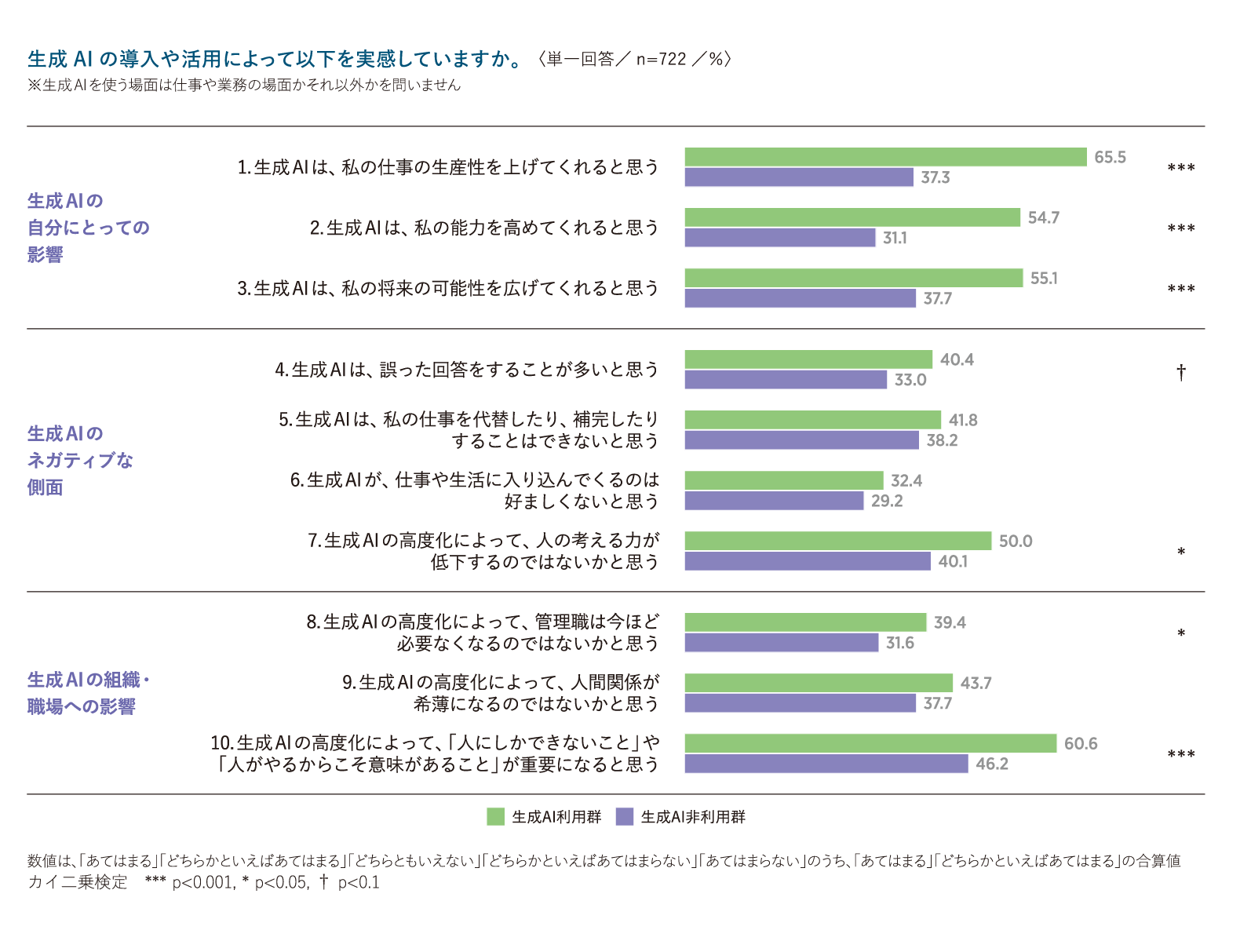

ここからは、生成AI利用群と生成AI非利用群の双方に、生成AIが自分に与える影響や、生成AIのネガティブな側面、生成AIの組織や職場に与える影響といった見通しについて尋ねた結果を紹介する(図表7)。

<図表7>生成AIの見通し ※生成AIの利用有無別

まず、生成AIが自分に与える影響について、「1.生成AIは、私の仕事の生産性を上げてくれると思う」(生成AI利用群65.5%、生成AI非利用群37.3%)、「2.生成AIは、私の能力を高めてくれると思う」(同54.7%、31.1%)、「3.生成AIは、私の将来の可能性を広げてくれると思う」(同55.1%、37.7%)と、生成AI利用群はいずれも半数を超え、生成AI非利用群との間に有意な差が見られた。ちなみに、生成AI利用群のこれら3問への否定派(「あてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」)は、いずれも1割前後である。これらから、生成AI利用群は、生成AIについて、自分にとって生産性、能力向上、将来の可能性いずれにおいてもプラスの側面を実感しているようだ。

生成AI利用有無にかかわらず見られる生成AIへの懸念

次に、生成AIのネガティブな側面について尋ねた。「4.生成AIは、誤った回答をすることが多いと思う」(生成AI利用群40.4%、生成AI非利用群33.0%)、「5.生成AIは、私の仕事を代替したり、補完したりすることはできないと思う」(同41.8%、38.2%)、「6.生成AIが、仕事や生活に入り込んでくるのは好ましくないと思う」(同32.4%、29.2%)となっており、半数は超えていないものの一定程度の人が生成AIのネガティブな側面を感じている。そしてこれらのスコアは生成AI利用群が若干高いが、生成AI非利用群との間に統計的に有意な差は見られない。

さらに、「7.生成AIの高度化によって、人の考える力が低下するのではないかと思う」(同50.0%、40.1%)についてはネガティブな側面のなかで選択率が高く、生成AI利用群の方が多く選択している。メディアなどで「部下や学生が生成AIからの回答をそのままレポートしてくる」といった事例が取り上げられることがある。生成AIを実際に利用していると、生成AIが出してくれる(時にはそれっぽい)答えで十分だという思いに抗えないときもあるのだろう。

生成AIが管理職の役割に影響を与えていく可能性

「8.生成AIの高度化によって、管理職は今ほど必要なくなるのではないかと思う」という設問に、生成AI利用群で39.4%、生成AI非利用群で31.6%が肯定的に回答した(5肢のうち、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を選択)。

ここでいう「今ほど必要なくなる」が、人数の問題なのか、管理職ならではの役割の話なのか、その他なのかは分からない。しかし、生成AIによって、業務プロセスが変わり、管理職が自身の仕事を効率化したり、メンバーが自ら業務ができる範囲が増えたりすることで、管理職にこれまで期待されていた役割の重要性が薄れたり、生成AIの助けを借りてマネジメントの質の向上を図れたり、新たな役割が生まれたりするという変化の兆しを感じる。

生成AI利用群を中心に人の重要性が高まると想定

「10.生成AIの高度化によって、『人にしかできないこと』や『人がやるからこそ意味があること』が重要になると思う」について、生成AI利用群の60.6%、生成AI非利用群の46.2%が肯定的に回答した。生成AI利用群が特にそのように感じていることが興味深い。

ここでいう「人にしかできないこと」や「人がやるからこそ意味があること」とは何を指しているのだろうか。この設問に肯定的に回答した人に、どのようなことを指しているのかを自由記述で回答してもらった。

大きく分けると、「人の気持ちに寄り添う」「感情を伴うもの」「気遣い」といった「感情・気持ち」という文言を含んだもの。「個々を見て対応する」といった「個別性」、「介護」「接客」など「身体活動が伴う業務」、そして「新しい企画」「無から有を作る」といった「創造系」のものに分かれた。これらは、生成AI利用群と生成AI非利用群ではあまり違いは見られない。

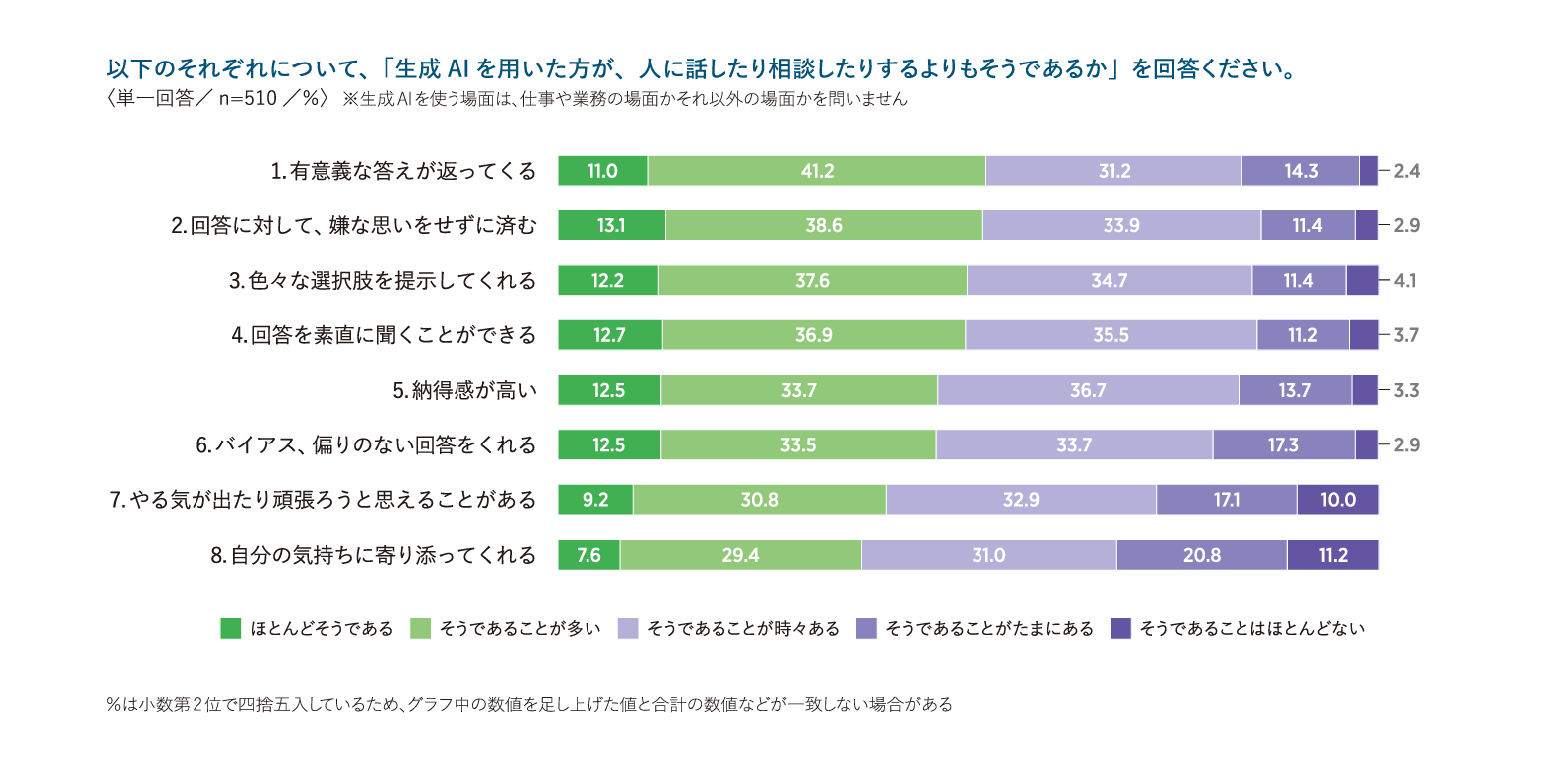

人が得意そうなところでも生成AI活用が広がる可能性

これらの自由記述からも、人と生成AIにはそれぞれ得意領域があるように見える。人による対応と比較した、生成AIの利用実感はどうだろうか。図表8は、生成AI利用群に対し、「1.有意義な答えが返ってくる」などの8項目それぞれについて、「生成AIを用いた方が、人に話したり相談したりするよりもそうであるか」を尋ねたものである。ちなみに、この設問の選択肢は「ほとんどそうである」「そうであることが多い」「そうであることが時々ある」「そうであることがたまにある」「そうであることはほとんどない」であり、「ほとんどそうである」「そうであることが多い」を選んでいれば、少なからず生成AIに軍配が上がっているものといえる。

<図表8>生成AIの利用実感(人による対応との比較) ※生成AI利用群

「ほとんどそうである」と「そうであることが多い」の合計が多い順に並べると、「1.有意義な答えが返ってくる」(52.2%)、「2.回答に対して、嫌な思いをせずに済む」(51.8%)、「3.色々な選択肢を提示してくれる」(49.8%)、「4.回答を素直に聞くことができる」(49.6%)、「5.納得感が高い」(46.3%)、「6.バイアス、偏りのない回答をくれる」(46.1%)と、半数近くの人が生成AIに軍配を上げている。また、これらについて、否定派(「そうであることがたまにある」「そうであることはほとんどない」)の選択率が低いことも特徴的である。

「7.やる気が出たり頑張ろうと思えることがある」(40.0%)、「8.自分の気持ちに寄り添ってくれる」(37.0%)については相対的に選択率が低く、「そうであることはほとんどない」という回答も1割程度見られる。とはいえ、自由記述でも挙げられた「感情・気持ち」に関連するこれらの設問においても、約4割は生成AIの方がそうであるという利用実感があるということだ。人の方が得意だろうと思われている領域についても生成AIが活用の幅を広げてくる可能性が示唆された。

人か生成AIか、ではなく人と生成AIの共生に向けて

今回の調査結果を通じて、生成AIの利用が学びに与える影響、人との関わりと生成AIとの対比について何がいえそうか。

1点目は、「生成AIは学びの領域においても意外と使える」ということである。生成AIが、検索に近しい使われ方をするだけでなく、正解が1つでないものを生成AIとのやり取りのなかで見出したり、有効性の実感においても、学びやすさだけでなく学びの成果にも奏功したりしていた。学びの領域でももっと活用できる可能性を感じていただけたのではないだろうか。

2点目は、「人は人に対して期待する」ということである。部下が上司の投げかけや後押しで頑張れたりする。一方で、部下は上司に対して、「上司は、私のことを分かってくれない」「上司は私の状況を無視したアドバイスをしてくる」と感じることもある。これは、部下が、上司ならば「分かってほしい」「自分の状況や心情、持ち味やコミュニケーションスタイルに合わせて対応してほしい」という期待があるからではないか。人は生成AIに対して「自分のことをきちんと理解してほしい」といった期待はあまりしていないと想像される。

また、生成AIは耳あたりの良い回答だけを返している可能性も考える。もちろんこれはプロンプト(生成AIへのテキストによる指示)次第であるが、生成AIとのコミュニケーションでは、ユーザーの言うことに反対したり、あえて厳しいことを言ったりしないということが考えられる。

3点目に「平均と分散」という観点である。図表8で見たように、生成AIは人間の方が得意そうなことに関しても、うまくやってのける可能性を感じる。とはいえ、人間の上司のように、ものすごく自分の背中を押してくれたり頑張ろうと思わせてくれたりはしないかもしれない。反対に、人間の上司のせいでやる気を削がれたり、足を引っ張られたりすることも少なくないだろう。どうやら人間の上司は、とてもうまくいく場合とそうでない場合があり、分散が大きいように思える。裏を返せば、生成AIは分散が小さい上に、安定して高い平均点を獲得することに長けているといえるだろう。

今後、それほど遠くない未来に、生成AIが社内の情報のみならず社外の情報も踏まえて最適な提案をしてくるようになったり、メンバーのコミュニケーションスタイルに合わせられるようになったりするであろう。そうすると生成AIの平均点はますます上がってくることが考えられる。

こうした結果を見ると、「人か生成AIか」ではなく、「人も生成AIも」となっていくことは自然の流れだと想像される。もっといえば、生成AIの活用範囲は、私たちが捉えているよりもさらに広く、かつレベルが高いことまで範疇に含めてよいのかもしれない。人だからこそできることは何かを考える上でも、まずは生成AIをどんどん使って、その可能性と限界を知ることが大事なのではないだろうか。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

主任研究員

武藤 久美子

2005年株式会社リクルートマネジメントソリューションズ入社。組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワーク、人事制度関連の寄稿多数。自身も2013年よりリモートワークを積極的に活用するリモートワークの達人。

(株)リクルート ワークス研究所 研究員(兼務)。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての