連載・コラム

新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 公開日:2025/09/22

- 更新日:2025/09/22

「現代における新人・若手のマネジメント」をテーマに、それらにどう向き合い、効果的な育成を実現していくかを考察する本コラムシリーズ。

第1回では、VUCAと呼ばれる予測不能な現代における、組織の持続的な成長について考察。各メンバーの自律的な考えと協力により価値を生み出す「自律共創型」マネジメントについて触れました。

また第2回では、自律共創型マネジメントを促進する要素である「心理的安全性」にフォーカスし、現場で起こりがちな勘違いや、見失ってはいけない目的などについて解説しました。

シリーズの最後となる今回は、自律共創型マネジメントの促進において、もう1つの重要な要素である「対話」がテーマです。組織を活性化する新人育成で、いかに「対話」を促すかについて紹介します。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

多様な意見が生まれた時こそ「対話」の出番

第2回で「心理的安全性」について紹介したとおり、心理的安全性が高い職場環境が整うと、組織には変化が生まれます。顕著に表れる変化は、メンバーの発言量の増加です。これまで思っていても口に出せなかった意見や本音、あるいは相手にとって耳の痛いような指摘などが、場に出せるようになっていきます。その結果、組織のエネルギーは高まり、メンバーの顔つきも明るくなっていくでしょう。

しかし同時に、これまで表出しなかった価値観や考え方の「違い」も出てくるようになります。時には意見がぶつかり、摩擦が生じるかもしれません。そのような違いが出てきた時に生じる違和感や衝突を、マイナスなものとして終わらせないために重要なのが「対話」です。対話を通してお互いの理解を深めれば、結束が強まったり、新たなアイディアが生まれたりと、組織としてプラスの状態に転換することができます。

では、対話とは何でしょうか。

対話とは、異なる視点を受け止め、より良い未来を違うもの同士で探求するプロセスです。情報交換や一方的な意見を伝えることではありません。

株式会社 コーチ・エィ 取締役 会長 鈴木 義幸氏は、対話に到達するまでのプロセスを5段階で説明しています。

1段階目は、コミュニケーションがない状態。

2段階目は、コミュニケーションはあるけど、『元気そうだね』というような、ありきたりの会話だけがある状態。

3段階目は、運動会の玉入れみたいに、お互いの考えを投げ合っているだけの状態。

4段階目は、お互いの意見をぶつけ合うことはできているけれど、自身の正しさを証明しようとしている状態。

最終段階が、お互いの意見をぶつけ合って、お互いの背景を理解して、新しい見方をつくり出そうとする状態。ここでやっと対話がはじまるのです。

(https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000001415/ から一部引用)

心理的安全性が整った、安心して発言できる土台をつくるために、4段階目までの到達を目指せば、次の段階である「対話」まではあと一歩です。対話が生まれる組織になれば、メンバー間で多様な意見がコラボレーションし、新たな解決策やアイディアが自然に生まれることが期待できるでしょう。

新人育成のテーマは“対話の練習”におすすめ

対話の大切さは分かっても、具体的に実践するとなると難しいという声もよく聞きます。そこで今回提案したいのは、メンバー全員が理解でき、かつ気軽に話せる「新人〇〇さんの育成」を共通テーマとして対話を促進することです。

というのも、組織の課題や業務プロセスの改善のようなテーマは、重要なアジェンダではあるものの、考えることに難しさを感じるメンバーも多く、一部のリーダー層や担当者しか発言できない状況に陥りがちです。かといって、プライベートなどに関するテーマにすると、プライベートの開示に慣れていない組織では、そもそも何を話したらよいか想像もつかない……と困ってしまうことも。

そこで、対話の練習としておすすめなのが「新人育成」というテーマです。新人育成は、業務の一部でありつつも組織の誰もが身近に感じ、自分ごととして捉えやすい特徴があります。そのため、「新人〇〇さんが、こんなことで困っているみたい」「〇〇さんに、この業務をどう教えたらもっと分かりやすい?」「〇〇さんの成長のために、私たちに何ができる?」……などメンバー間で自然な対話が生まれやすくなります。

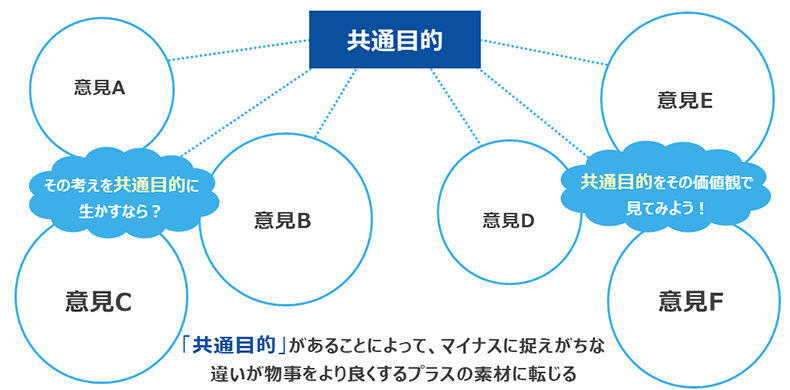

さらに、新人育成はメンバーの「共通目的」にもなりやすいテーマです。共通目的があれば、たとえ違う意見が出たとしても、目的に立ち返って意見をアイディアに昇華させやすくなります。「どうしてそう思ったの? その考えを新人育成の成功(共通目的)に繋げたらどうなる?」「新人育成の成功(共通目的)の視点で、出してくれた意見を深めていこう!」など、常に目的に紐づけることで、マイナスに捉えがちな違いを、物事をより良くするプラスの素材に転換させやすくなるのです。

※共通目的についてはこちらの記事でも論じています。

新人育成における対話は「組織アップデート」に繋がる

実際に、新人育成を起点とした対話から、組織をアップデートさせた事例が生まれています。ここからは、新人育成を組織のアップデートに生かした成功事例を紹介します。

事例①~お互いからの学び合いを加速させた事例(育成担当者の学び)~

若手の育成担当者が、新人○○さんに業務を教えることについて悩んでいました。育成担当者は、業務を教える経験が浅かったようで「どうすればもっと理解してもらえるだろう?」「自分の教え方が悪いのかな?」と1人で抱え込み、解決策を見出せずにいました。そんな時、上司とのミーティングで思い切って相談を持ちかけてみました。すると上司は、「あなたも業務経験が浅いんだから、そのような時は他者の力を借りればいいんだよ」「先輩△△さんが得意だから、自分(上司)からも声をかけておくね」というアドバイスを送りました。

この上司の一言は、育成担当者にとって目から鱗が落ちるような経験でした。困ったら抱え込みすぎずに、周囲に意見を求めてもいいのかもしれない、という発想が生まれたのです。

新人育成の現場では、育成担当者が責任感から「自分1人で完璧にやり遂げなければならない」と、必要以上にプレッシャーを感じてしまうこともあります。特に近年、入社2~3年目の若手が育成担当を任されるケースも増加しており、「抱え込み」が原因で心身ともに疲弊し潰れてしまう危険性も高まっています。

上司からすれば「なぜすぐに相談しないのか」と不思議に思うかもしれませんが、若手であるほど、「人に頼る」「周囲を巻き込む」経験自体が浅く、「頼るという発想がなかった」「頼り方が分からなかった」「頼ることが許されないと感じていた」という感覚を持っている人も少なくありません。上司が“当たり前”と思う考えが、若手にとって思いもつかない発想である可能性もあるのです。「経験ギャップ」によるミスコミュニケーションを起こさないためにも、対話を通して相手の真意を知ることが重要でしょう。

事例②~お互いからの学び合いを加速させた事例(上司の学び)~

上司がZ世代の傾向に関する調査レポートなどを読み、「最近のZ世代は“厳しい指摘”を嫌がる」という一般的なイメージを持っていました。そのため「ならばZ世代の新人○○さんも、指摘を避けたいと思っているはずだ。厳しい指摘なしで、どのように成長させればよいか?」と困っていました。自分では解決できなかったので、育成担当者に相談してみました。

すると、育成担当者からは意外な答えが返ってきました。「課長、そんなことないですよ!新人○○さんは『指摘は欲しい』と言っています。ただし、『伝え方』が重要なんです」との意見。上司は「Z世代だからといって、誰もが指摘を嫌うわけではない。決めつけずに、相手の本心を確認してみよう」という重要な気づきを得られました。

このケースは、近年頻繁に耳にする「ジェネレーションギャップの分断」を対話によって乗り越えた事例です。メディアや一般的な情報はあくまで傾向であって、大切なのは目の前の人と話すことです。世代間の価値観の違いは確かに存在しますが、決めつけず相手を知っていくことで距離が縮まり、スムーズにコミュニケーションが取れるようになるのです。

事例③~学習型の風土にできた事例~

新人育成は個人の成長だけでなく、組織全体の活性化と風土の醸成に貢献する可能性を秘めています。実際に、新人育成のテーマをグループ内に持ち込むことで、学習型の風土へと進化できた事例は少なくありません。

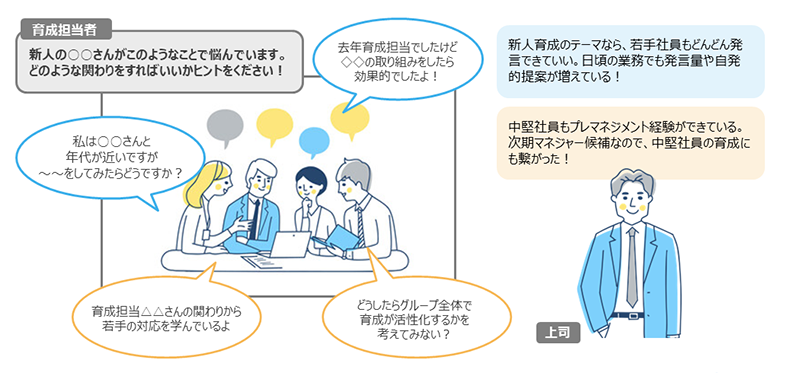

あるグループ会の一部の時間を使って、育成担当者が新人〇〇さんの悩みに対して、どのように関わればよいかをグループの皆に相談しました。すると、若手Aさんからは「私は○○さんと年代が近いのですが、~~してみたらどうですか?」と新人に近しい感覚を持っているからこそ出せる意見を挙げました。また、若手Bさんからは「私は去年、育成担当だったんですが、◇◇の取り組みをしたら効果的でしたよ!」と、自分の体験を踏まえてのアドバイスが出てきました。

若手メンバーであっても、新人育成は「自分にもアドバイスできることがあるかもしれない」と感じるテーマであり、発言を引き出しやすいです。新人育成という話しやすいテーマで“発言する習慣”ができたことで、メンバーは徐々に自信をつけ、日常業務における発言量や自発的な提案も増えていきました。

さらに新人育成は、次期マネジャー候補のような中堅メンバーにとっても、貴重な学びの機会になります。中堅メンバーがこのテーマについて考えることは、一部のマネジメント業務を前倒しで体験することにも繋がるからです。

例えば今回のケースでも、中堅Cさんが「育成担当△△さんの関わりから、若手の対応を学んでいるよ」と育成担当者に声をかけたり、中堅Dさんが「どうしたらグループ全体で育成が活性化するかを考えてみない?」と提案したりする場面も。「人を育てるために何が必要なのか?」「どのようなコミュニケーションが効果的なのか?」「新人が成長できるような仕組みはどのようなものか?」という風に当事者意識を持って向き合うことで、マネジャーが担うメンバー育成の一端を、リアルな課題を持って疑似体験することは、非常に有効です。

さいごに

対話は一朝一夕に身につくスキルではありません。しかし、「新人育成」という誰もが関わりやすいテーマから始めることで、組織のメンバーは自然と対話の感覚を掴むことができます。

そして、日常業務における小さな対話の積み重ねが、組織に大きな変化をもたらすことにも繋がります。成功事例のように、若手が積極的に発言するようになり、中堅はマネジメントの疑似体験を通じて成長していく。さらに、上司が固定観念を手放してさらなるアップデートをしていくケースも少なくありません。新人育成というテーマが、新人だけのものではなく組織全体の学習風土を育んでいくのです。

VUCAの時代に求められる自律共創型組織への変革は、小さなトライから始まります。まずは新人育成という身近なテーマを起点に、あなたの組織でも対話の文化を育ててみてはいかがでしょうか。きっと、思いもよらない組織の可能性が見えてくるはずです。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

武石 美有紀

2014年大学在学中に個人事業開始。 2016年リクルートキャリア(現リクルート)入社。企業の採用領域の課題解決支援や社内の新人研修の企画・研修講師業務に携わる。現在は、リクルートマネジメントソリューションズ にて、主に新人・若手社員向けやキャリア関連のトレーニングサービス企画・開発に従事。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)