特集

新人・若手をめぐる最新トピックス

探究必修化・AI時代の「育成のこれから」を考える

- 公開日:2025/05/26

- 更新日:2025/07/17

「最近の新人・若手は変わった。だからこそ育成も難しい」――。そういわれるようになって久しい昨今ですが、本当に変わったのは「新人・若手」なのでしょうか。

実は、変化しているのは新人・若手そのものではなく、彼らが生きてきた時代や価値観なのかもしれません。彼らがどんな時代に育ち、どんな学びを経て働きはじめたのか。そうした背景に目を向けることで、これからの育成のヒントも見えてくるはずです。

そんな視点をもとに、本記事では新人・若手に関する最新トピックスをピックアップ。併せて、弊社の新人・若手社員や育成トレーナーといったさまざまなメンバーから寄せられた、「新人・若手のトピックスにまつわるリアルな声」をご紹介します。

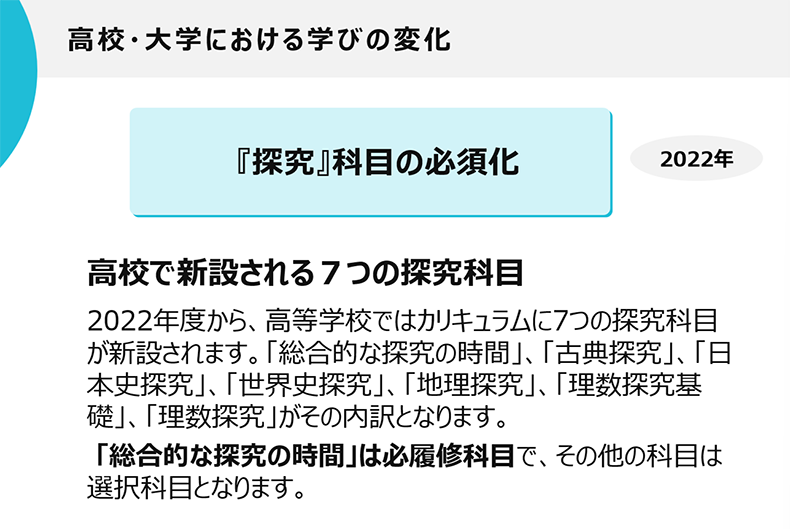

トピックス1:高校・大学における学びの変化

現在、世界では「Society 5.0」と呼ばれる、新しい未来社会の波が到来しています。「Society 5.0」とは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に次ぐ5番目の社会モデルのことで、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」であるところが特徴です。

サイバーとフィジカルが融合し、必要なものに手が届きやすくなり、社会の在り方も刻々と変化していく。そんな激動の時代だからこそ、次世代を担う子どもたち自身にも「自分らしい生き方を選ぶ力」が求められています。このような情勢を受けて、すべての公教育のもととなる「学習指導要領」が2017~2019年に改定され、「生きる力」を磨くカリキュラムが追加されました。

例えば高等学校では、2022年度から7つの「探究」科目が新設されました。なかでも「総合的な探究の時間」は必履修科目となり、自分らしい在り方・生き方を考え、自ら課題を見つけて解決していく姿勢を育むことが推進されています。

さらに大学においても、「立場や役割によらず、全員がリーダーシップを発揮できるように」というねらいのもと、リーダーシップ開発授業を導入する事例が増えています。次世代の探究学習活動を助成する団体も出てきており、今後も「自ら考え、学ぶ力を伸ばす」という潮流が拡大していくことが予想されます。

このような高校・大学での学びの変化について、若手社員や育成トレーナーなど、立場の異なるメンバーからさまざまな意見が寄せられました。

<若手の意見>

■「探究学習、実際に受けました!」

大学時代、リーダーシップを学ぶ授業を実際に受けました。「自分なりに社会課題を見つけ、企業が投資してもいいと思えるようなプランにまとめてプレゼンする」というカリキュラムで、自分なりの着眼点を持つきっかけになったと感じています。(入社1年目)

■「探究学習の生かし方に悩みました……。」

入社してから、学生時代に学んだリーダーシップを実践しようとしたのですが、結構難しかったです。学生時代は何でもゼロベースで考えることができましたが、社会では既存の事業の枠組や人を尊重しながら、プラスアルファを提案しなければなりません。学生時代に学んだリーダーシップとのギャップにも悩んだので、そういったギャップと現実の調整を、上司や先輩にも支えてもらえたら嬉しいです。(入社7年目)

<トレーナーの意見>

■「探究学習、歓迎します!」

実は同期のトレーナーから、「君はwillハラスメントの気がある」と指摘されたことがあります(笑)。育成対象にwillを問いすぎではないかと、自分でも少し心配していたんです。しかし、今後は探究学習を通して、自分の在り方・生き方を日常的に考える世代が社会に出てくるということで、未来やキャリアの話もしやすくなるのではないかと期待しています。そんな時代が来たら嬉しいですね。(トレーナー1年目)

■「新人・若手の本気・熱意に備えたいです!」

学生時代から徹底的に自分の在り方や社会課題を見つめ、プロジェクトマネジメント的な視点も磨いた新人・若手が社会にやってくる。そんな時、彼らの本気度や想いをどれだけの人事・企業が受け止められるのかと考えると、自然と背筋が伸びる思いがしました。新人・若手を迎える側として何ができるのか、トレーナーとして備えていきたいです。(トレーナー19年目)

トピックス2:AIの活用事情

「AIに奪われる仕事ランキング」――このような話題がSNSで取りあげられることもあるほど、AIは私たちの暮らしや仕事に深く関わる存在になりました。新人育成の現場でもAIを活用する動きが本格化しており、新人育成のサポートAIやコーチングAIを開発する企業も増えています。

例えば、あるAIチャットボットの育成機能では、

- 毎日の声がけ

- 会社情報や研修に関する質問への回答

- 日報管理(作成およびフィードバック)

- 日報をベースにした振り返りレポートの作成

といった4つの機能を軸に、人材の成長をバックアップしているとのこと。日報をもとに社員のコンディションをレポート化する機能もあるため、当人の内省はもちろん、1on1の話題づくりにも活用できるようになっています。

このように、AIは急速な進歩を経て、人材育成領域にも進出しています。近い将来、「育成担当者ではなくAIに育てられた」という新人・若手も出てくるのかもしれません。そんな予感も感じさせるトピックスについて、以下のような意見が交わされました。

<若手の意見>

■「AIからフィードバックをもらえたら嬉しいです!」

私は入社1年目なので、まだはっきりとした成長実感を得られたことがありません。でも上司からフィードバックをもらうと、「皆からはこう見えているのか」と、思考がクリアになります。忙しいなかで自分を俯瞰するのは難しいので、日々の仕事ぶりについてAIからフィードバックをもらえたら嬉しいですね。その内容が上司にも伝わってくれたら、もっと便利だと思います。(入社1年目)

■「AIの使い方で、既に同期と差がついています!」

同期のなかに、対話型AIを使いこなしている子がいます。私ならマネジャーに相談するような悩みも、AIに壁打ちして解決していくところがすごいです。マネジャーは「俺じゃなくてAIに相談しているらしい……。」と、喜ばしいような寂しいような顔をしています(笑)。(入社3年目)

<研究員の意見>

■「AIに負けない存在になれたら…。」

研究員として、AIは脅威だなと思いました。人と話す時は、どんなに親しい仲でも相手への配慮をゼロにすることはできません。けれどAIには、遠慮がいらないんですよね。相手をおもんぱかる力が失われるリスクはありますが、やはり「遠慮がいらない相談相手」というポジションは、AIならではの強みだと思います。AIの進歩が進む今、対人によるトレーニングならではの価値を考えていきたいです。(研究員)

トピックス3:「新入社員育成の実態調査」を受けて

「育成担当だけで新人・若手を育てるのは、正直限界がある」

「育成がうまくいっている企業は、一体どのように新人・若手と向き合っているのだろう?」

新人育成をめぐるこのような声を受けて、弊社は2024年、新人育成の実態を調査しました。

■「職場における新入社員育成の実態調査」の結果を発表

調査を経て見えてきたのは、「新人の成長度が高い職場」の特徴です。新人育成に成功している職場では、育成担当者だけではなく、上司も関わっていること。さらに、上司以外の周囲の関わりもあるほど成長が進む傾向が見られました。上司と部下のミスマッチも起こりやすい多様性の時代だからこそ、「必要な時に誰かがフォローできる関係性づくり」がより重要になっているといえそうです。

<若手の意見>

■「組織ぐるみの育成に、まさに支えられています!」

私のマネジャーがまさに、組織ぐるみの育成ができるタイプの人だと思います。例えば、「ちょっと仕事の進め方が合わないかも」という部下がいたら、タイプが似ている他の先輩に育成をお願いしたり、「私に言いにくいことも、この人には相談してみてね」と提案したりしています。無理に相性を合わせるのではなく、相手との違いを理解したうえで見守る柔軟さがあって、すごいなと思っています。(入社1年目)

<トレーナーの意見>

■「年次・立場を超えて、互いに信頼できる関係性を育てていきたいです」

職場において、年代や部門、役職・立場に関わりなく、フラットに対話ができる関係性がすべての鍵を握っているように感じました。そうした相互信頼のための関係づくりと機会を、いかにこの多忙な日常のなかで、仕組みとして生み出すことができるか? そこにチャレンジする必要を実感しました。そうした意味も含めて、「職場ぐるみの育成」は、まさに時代のテーマだと認識しています。(トレーナー25年目)

「職場ぐるみの育成」について詳しくはこちら

【連載・コラム】教育部門の本気と現場の本音で、共につくる職場ぐるみの新人育成

終わりに

今回ご紹介した新人・若手にまつわるトピックスを、皆様はどう受け取られたでしょうか。

さまざまな立場の意見を聞いてみると、世代ごとの価値観や考え方は違っても、「理解したい」「歩み寄りたい」という気持ちは同じだという感触がありました。今回ご紹介したトピックスやリアルな声が、そんな相互理解のヒントになれば幸いです。

なお、弊社では独自のメソッドに基づく新人・若手研修をご提案しています。新人・若手社員育成に関する無料セミナーも実施しておりますので、興味がある方は下記リンクもぜひご一読ください。

新人・若手育成ソリューション「新入社員研修・若手社員研修」

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)