連載・コラム

今、あらためてダイバーシティを考える

“個を生かす”ダイバーシティ(DE&I)こそが、組織全体の能力を高める鍵

- 公開日:2025/11/10

- 更新日:2025/12/18

2010年代以降、日本でも企業での「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの略、以下ダイバーシティ)」推進がある程度は広まりました。しかし、日本のダイバーシティ推進が順調かといえば、決してそうではありません。そこで2025年の今、あらためてダイバーシティを考えてみたいと思います。企業がダイバーシティを推進するメリットはどこにあるのでしょうか。ダイバーシティを推進する際のポイントや注意点は何なのでしょうか。ダイバーシティはこれからどうなっていくのでしょうか。

- 目次

- ダイバーシティを推進しないと、実は企業側が損をする

- ダイバーシティ集団は、多様な視点から知恵を出し合い、幅広い領域の複雑な問題に対処する

- ダイバーシティ推進には「自律共創型組織」が欠かせない

- ダイバーシティを推進すれば、誰もがもっと楽しく機嫌よく働けるようになる

ダイバーシティを推進しないと、実は企業側が損をする

アメリカでは、2025年にトランプ大統領が就任して以来、ダイバーシティに逆風が吹いています。実際に、ダイバーシティ施策を見直したり、廃止したりする企業が出てきているのです。しかし日本の私たちもその流れに乗るべきかというと、そうとは言い切れません。

なぜなら第1に、日本社会は今後、深刻な労働力不足となっていくからです。労働力が不足するなかで経済を回し、成長させていくためには、ダイバーシティをさらに促進し、全員が活躍できる社会を実現することが解決策となるためです。

そして第2に、ダイバーシティを推進しないと、実は企業側が損をするからです。経済産業省は、2025年4月に「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を発表しました。このレポートには「企業は、同質性が高い状態から脱却し、経営戦略実現に必要かつ多様な知・経験を持つ人材が活躍することができる環境の整備と、組織文化の醸成を行うことで、イノベーションを生み出し価値創造につなげていくことができる」と書かれています。ダイバーシティは、日本社会をより良くするために必要ですが、一方で、各企業の価値創造と競争力を強化する効果もあるのです。ダイバーシティ推進は単なる社会貢献ではなく、各企業の成長にとって欠かせない取り組みといえます。そのため、日本の私たちは海外の動きに惑わされることなく、経営力強化のためにもダイバーシティを推進し続けることが肝要です。

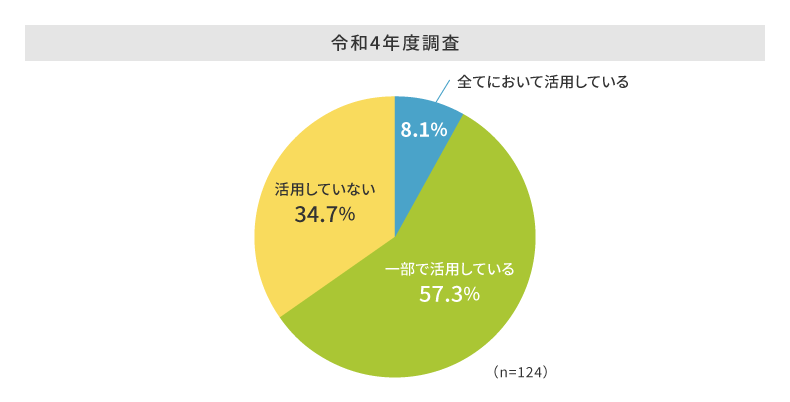

内閣府男女共同参画局が2023年に出した「ジェンダー投資に関する調査研究報告書」では、アンケート回答者の6割以上が、投資判断において女性活躍情報を活用していました(図表1)。

<図表1>投資判断における女性活躍情報の活用状況

参考:内閣府男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究報告書」(令和4年度)

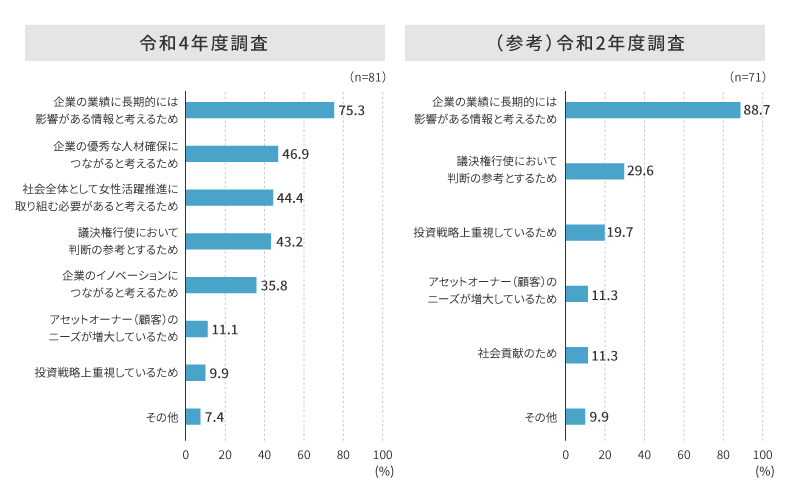

また、投資判断に女性活躍情報を活用している機関投資家のうち、女性活躍情報は企業の業績に長期的に影響があると考える機関投資家が約7割以上に達していました(図表2)。投資家たちも、ダイバーシティを投資判断の材料に使う時代になったということです。現代では、経営とダイバーシティはすでに密接に結びついているのです。

<図表2>投資判断や業務において女性活躍情報を活用する理由(複数選択)

参考:内閣府男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究報告書」(令和4年度)

ダイバーシティ集団は、多様な視点から知恵を出し合い、幅広い領域の複雑な問題に対処する

ダイバーシティとは、一言で言えば「個を生かす」ということです。先ほど紹介した「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営」にも、「ダイバーシティ経営とは多様な人材をいかし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことだとしています。

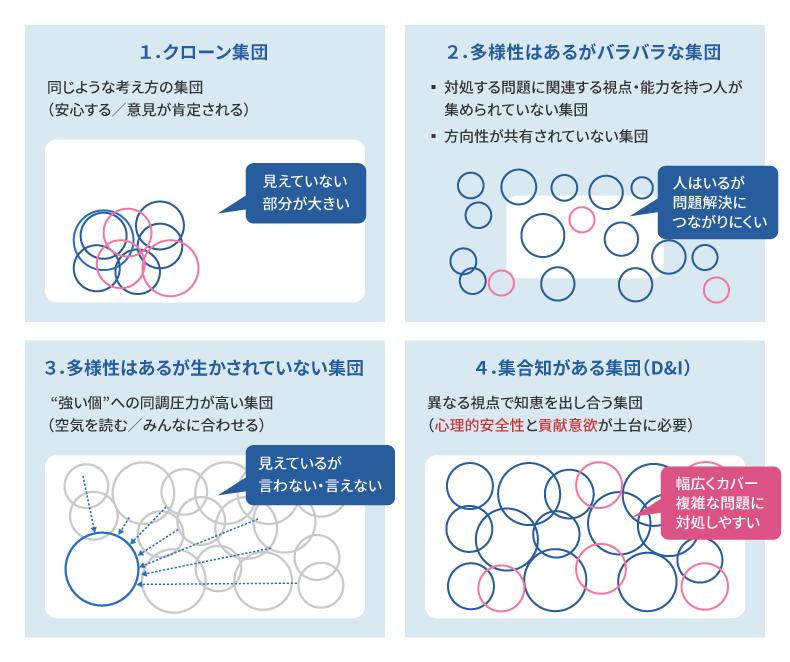

しかし、このような簡単な説明だと誤解を生むことも多いため、もう少し詳しく説明していきます。図表3は、ダイバーシティ(DE&I)集団とそのほかの集団の違いを説明したものです。この図は、私が『多様性の科学』(マシュー・サイド, 2021, ディスカヴァ―・トゥエンティワン)をベースにして作成しました。

<図表3>ダイバーシティ(DE&I)集団とはどのような集団か?

『多様性の科学』(マシュー・サイド, 2021, ディスカヴァ―・トゥエンティワン)を参考に加筆し作成

1つ目に、ダイバーシティ集団とは正反対の「クローン集団」があります。クローン集団は、同じような考え方の人たちの集まりです。クローン集団はお互いに意見を肯定し合うため、所属する人たちは安心感を得ることができます。しかし、多様性がなく見えていない部分が大きいため、問題対処の判断を間違えたり、複雑な問題に対処できなかったりするリスクが高まります。

2つ目に、「多様性はあるがバラバラな集団」があります。多様性は高いですが、問題に対処できる能力や視点を持つ人が集まっていなかったり、方向性が共有されていなかったりする集団です。当然ながら、こうした集団はなかなか問題を解決できません。このタイプの集団をダイバーシティ集団と勘違いしているケースもありますが、まったくそうではありません。

3つ目に、「多様性はあるが生かされていない集団」もあります。組織内に多様性があっても、同調圧力が高かったり、ヒエラルキー構造が強固だったりすると、一人ひとりが声を上げることが難しく、多様な意見や知恵が出ず、ダイバーシティのメリットを生かすことができません。こうした集団は、結局、クローン集団と同じような成果しか出せないのです。

最後の4つ目に、「集合知がある集団=ダイバーシティ集団」があります。組織内に多様性があり、なおかつ全員が組織の方向性をよく理解しており、心理的安全性も担保されていて、一人ひとりの貢献意欲が高い集団のことです。このタイプの集団は多様な視点から知恵を出し合い、幅広い領域の複雑な問題に対処します。個を生かすことでダイバーシティを実現し、組織全体の能力を高めるのです。

また近年、経営課題の1つになっているのが「モチベーション格差」です。現在では、ネット上の情報やアプリなどを活用して、多くのことを無料あるいは安価で学ぶことができます。やる気さえあれば、さまざまなことを自己習得し、行動を起こせるのです。しかし、今の日本は「自ら学ぼうとしない社会人」が多数派※1です。見方を変えると、ダイバーシティ経営によって個々の従業員を生かし、モチベーションを高めることができれば、個人が急速に成長すると共に、事業も大きく発展する可能性があるのです。ダイバーシティ経営は、このようにして事業成長につながります。

※1リクルートワークス研究所『働き方の定点観測―JPSEDで見る日本のトレンド―』(2024)より

ダイバーシティ推進には「自律共創型組織」が欠かせない

では、ダイバーシティ経営はどのように実現したらよいのでしょうか。「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営」には、具体的アクションとして「⓪アクション推進の基盤整備」「①ダイバーシティ経営の取組方針策定」「②推進体制の構築」「③事業・地域特性等を加味した環境・ルールの整備」「④管理職の行動・意識改革」「⑤従業員の行動・意識改革」「⑥労働市場・資本市場への情報開示と対話」が紹介されています。また、3つの取り組み事例も紹介されています。

これらを見ると分かりますが、一口にダイバーシティ経営といっても、実際は会社によって、課題も取り組み内容も大きく異なります。ダイバーシティ経営を実現するためには、多様なステークホルダーと共に、いくつものステップを踏み、その会社らしいダイバーシティを推進する必要があるのです。

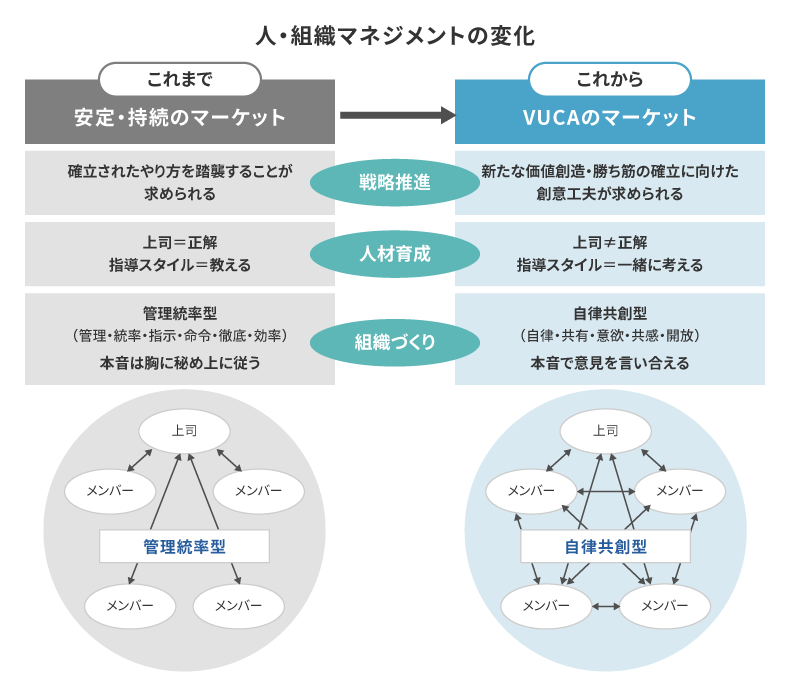

とはいえ、どのようなダイバーシティ推進にも必須の施策があります。その1つが、従来の管理統率型組織を脱却して、「自律共創型組織」を形成することです(図表4)。自律共創型組織とは、上司とメンバーができるだけ対等な立場に立ち、本音で意見を言い合い、一緒になって考えるスタイルの組織です。自律共創型組織は、特に新価値創造や新たな勝ち筋の発見に向いています。新価値創造を目指す組織、新たな勝ち筋を確立したい組織は、いち早く管理統率型組織から自律共創型組織に転換することをお薦めします。

【相談無料】DEI推進に関するお問い合わせはこちら

<図表4>自律共創型組織と管理統率型組織

先ほども説明したとおり、ダイバーシティ集団とは、組織内に多様性があり、なおかつ心理的安全性も担保されていて、全員が組織の方向性をよく理解しており、一人ひとりの貢献意欲が高い集団のことです。当然ながら、働く個人には自由と同時に責任が生じます。自律共創型組織では、各メンバーがその責任を果たすためにどうしたらよいかを上司や周囲と話し合い、合意したうえで行動することになります。そうした対話と行動の積み重ねのなかで、組織やチームが一人ひとりの個性と可能性に向き合うことが「個を生かす」ことなのです。

従来の管理統率型組織で個を生かすことも、不可能ではありません。しかしその場合、マネジャーが個々と対峙しなくてはならず、マネジャーの業務負担が極めて大きくなってしまいます。このような状態は、ただでさえ忙しいマネジャーの実情を踏まえると現実的ではありません。一方、自律共創型組織はチームの責任をチーム全体で分担するため、上司がすべてを背負うことなくメンバーの個を生かすことができるのです。つまり、自律共創型組織とダイバーシティは非常に相性が良いので、両者はセットで考えることをお薦めします。

〈関連コラム〉

【調査レポート】マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2025年

自律共創型組織への移行に向け、マネジャーが直面する課題をいかに支援できるか?

ダイバーシティを推進すれば、誰もがもっと楽しく機嫌よく働けるようになる

ここまでの説明で分かるとおり、ダイバーシティ推進は手間ひまがかかる取り組みで、決して簡単ではありません。そのため、ダイバーシティ推進は非効率だといわれることもよくあります。確かに、短期的に見ればダイバーシティ推進には非効率なところがあります。しかし中長期的に考えれば、ダイバーシティ推進は、企業の競争力を必ず高めます。そして何よりも、ダイバーシティ推進は誰もがもっと楽しく機嫌よく働ける組織、モチベーションやエンゲージメントの高い状態で働ける組織を形作るのです。このような組織をつくることができれば、あとは従業員たちが組織を良い方向に主体的に変えていってくれるようになります。このように考えると、ダイバーシティ推進は企業にとって、実にお得な施策なのです。

ダイバーシティ推進の具体的事例として、株式会社アドヴィックス様の取り組みを紹介します※2。同社では、ダイバーシティ推進の1歩目として立ち上げた女性活躍ワーキンググループ「きらり」をきっかけに、メンバー一人ひとりが主体的に動き、個を生かすことで組織変革を生み出しています。この事例からも、ダイバーシティ推進は従業員のモチベーションやエンゲージメントを高め、楽しく機嫌よく働ける施策であり、かつ従業員たちが主体的に組織を変えていく施策であることが伝わるのではないでしょうか。

※2 【導入事例】女性管理職を“つくる”のではなく“生まれる”仕組み——主体性を育むワーキンググループの実践|株式会社アドヴィックス

ダイバーシティ推進は、短期的には苦労があるかもしれません。しかし、長い目で見れば、その苦労も決して無駄にはならないため、ぜひ粘り強く取り組んでみてください。数年後には、ダイバーシティを推進してきてよかった、と感じられるようになるはずです。ダイバーシティ推進についてお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

【相談無料】DEI推進に関するお問い合わせはこちら

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

山本 りえ

1999年 サービス業

2000年 税理士・社会保険労務士事務所(社会保険労務士)専門は労働法、企業労務問題の解決やリスクヘッジに関する制度構築・相談を担当。

2005年 株式会社リクルートマネジメントソリューションズコンサルタント兼ファシリテーターとして幅広い業種やテーマに対して変革支援を行い、プロジェクトで関わった企業数はのべ200社を超える。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)