連載・コラム

若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

- 公開日:2025/10/14

- 更新日:2025/10/14

昨今の「若手・中堅社員」については、多くの企業においてさまざまな問題が生じています。具体的には、「管理職になりたがらない」「転職することに抵抗がない」「優秀な人ほど辞めてしまう」「組織や仕事に対するコミットメントが低い(静かな退職)」などの点が問題となっており、管理職を担う人材の不足が大きな課題となっています。

このような若手・中堅社員をめぐる問題は、どういった背景から生まれるのでしょうか。また、管理職不足という問題はどのような構造で生じるのでしょうか。本シリーズでは、弊社が2024~2025年に実施した調査結果(調査概要はこちら)をもとに、こうした問題の背景にある、若手・中堅社員の「管理職志向」や「キャリア意識」、また、「退職をめぐる状況」について概観しつつ、弊社が考える仮説について説明します。

第3回となる本記事では、「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチをお伝えします。

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

「管理職不足」問題の構造サマリ

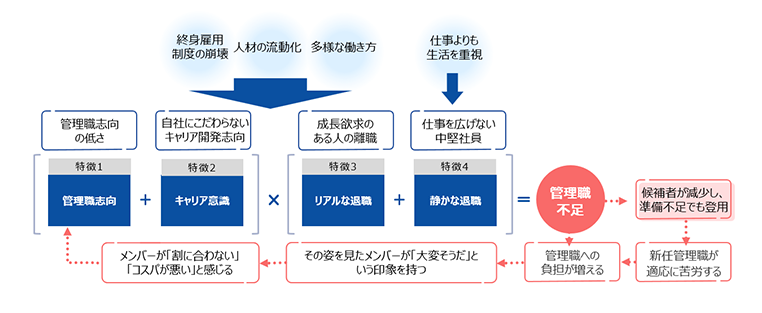

はじめに、第2回でも取り上げた「管理職不足」問題の構造を振り返ってみましょう。

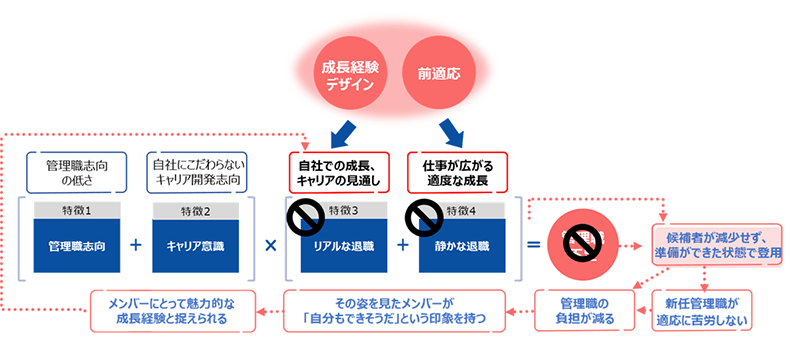

上の図のとおり、昨今の「管理職不足」問題は、若手・中堅社員をめぐるさまざまな要因が連なって起きています。

要因の1つとして挙げられるのが、ビジネスパーソンのキャリアパスの変化です。従来のビジネス環境では、「新卒入社した企業で昇進し、管理職になる」というキャリアパスが一般的でした。

ただ、近年は終身雇用制度が崩壊し、1つの会社で昇進していくメリットが薄れつつあります。働き方の多様化によって、より自分らしいキャリアを望む人も増えたことに加えて転職が一般化したことで、「管理職になりたいわけではない」「キャリア形成は自社にこだわらない」と考える若手・中堅社員は珍しくありません。

管理職への関心が低く、自社でのキャリア形成にもこだわらない――こうした傾向は、若手・中堅社員の離職という形でも表れます。成長の機会を求めて転職する「リアルな退職」や、生活を重視して組織や仕事にコミットせず「静かな退職」となる社員が一定数存在し、結果的に管理職不足に陥る企業が増えているといえるでしょう。

「管理職不足」問題の予防策①成長経験デザイン

企業の「管理職不足」問題を解決するには、若手・中堅社員の「リアルな退職」「静かな退職」を防ぎつつ、彼らの自社での成長や、キャリアの見通しをつけられる状態にする必要があります。ここからは、管理職不足解消に向けた2つの予防策をお伝えします。

1つ目の予防策は、若手・中堅社員の成長経験を、「個人」「組織」双方からデザインすることです。社員自身が経験を意味づけて自らの成長に繋げていくこと、組織が適切な支援と成長経験を生み出すことで、社員の成長を多角的に促進していけるとよいでしょう。

個人ができること

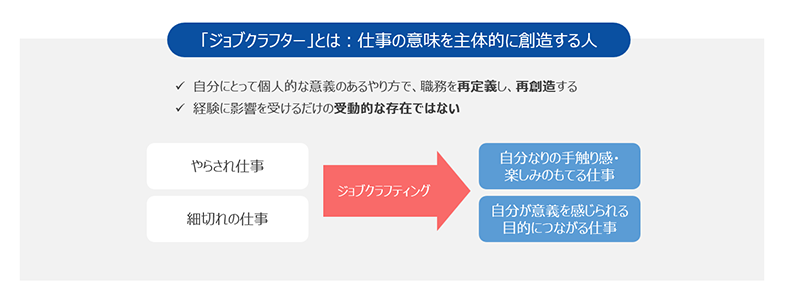

個人は、今から未来の視点で仕事を意味づけながら広げていくことと、未来から今の視点も持って将来の自分の姿を描きながら逆算的に経験を重ねていくことの両方が求められます。これを行うのに有効なのが、「ジョブクラフター」になることです。

ジョブクラフターとは、与えられた仕事をただこなすのではなく、自分なりに仕事の進め方を工夫したり、意義を見つけたりしながら、前向きに取り組む人のことです。

例えば、「日々の業務について効率の良い進め方を考える」「業務について、相談できる人を増やしてみる」「この仕事の目的や、社会的な貢献について考察してみる」などのアクションが挙げられます。こういった思考を繰り返すことで、与えられた仕事をただこなすのではなく、主体性が生まれ、結果的に「こんな仕事をしたい」「もっとこういう風に働きたい」という将来像を持ちやすくなります。実際、ジョブクラフティングができている人は、エンゲージメント、キャリア発達の見通し、目指すキャリア像の設定が高いことも同調査で分かっています。

組織ができる支援

社員が成長経験を重ねていくためには、組織の支援が不可欠です。具体的には、下記2つの支援が効果的でしょう。

⑴支援の量・質のデザイン

1つ目は、「支援の量・質のデザイン」です。新卒入社2年目頃までを育成期間として教育担当がついたり、相談相手としてメンターをつけたりするなど、組織的に支援体制を敷く企業もあると思います。若手から独り立ちをする3年目頃にそれらの支援・介入を上司層、人事、職場が突然やめるのではなく、徐々に見守りに移行することを推奨します。

また、5年目以降の中堅期においては、成長経験に必要な支援を適度に行うことを推奨します。成長経験をつくると共に、必要な支援を適度に行い、若手・中堅社員がチャレンジブルな仕事に対して燃え尽きないように見守ることが大切です。

⑵成長経験の前倒しと仕組みづくり

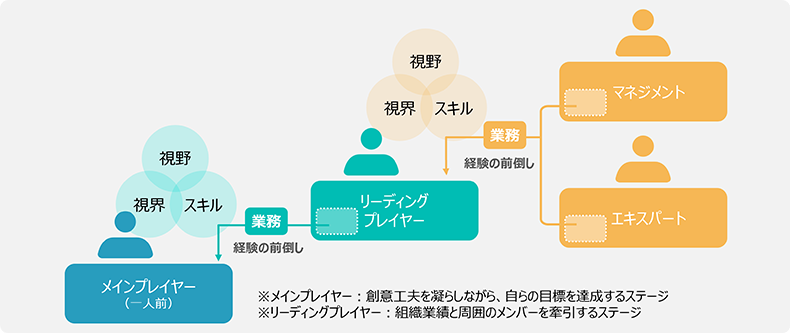

2つ目は、「成長経験の前倒しと仕組みづくり」です。

管理職への昇進時やその直前にいきなり管理職適応の準備をするのではなく、前手から段階的になだらかに経験を「前倒す」アサイン・異動・配置を行うことです。中堅社員は、1つ上のステージの業務の一部を担当し、視野・視界・スキルを経験しておくことで、次のステージの業務への適応もしやすくなります。

さらに、経験を前倒しても負担が大きくならないよう、組織的な「仕組みづくり」をすることも大切です。例えば、社内での副業制度、業務の一部を新規事業立案や新たな仕事の創出に充てていいとする制度などで、実務のなかに仕事の拡張性を埋め込む仕組みです。組織が「仕事を広げて成長できる」環境を整えたり、制度を仕組み化したりすることで、中堅社員が担当業務に加えて仕事を広げるなど、社員の成長を後押しすることが可能です。

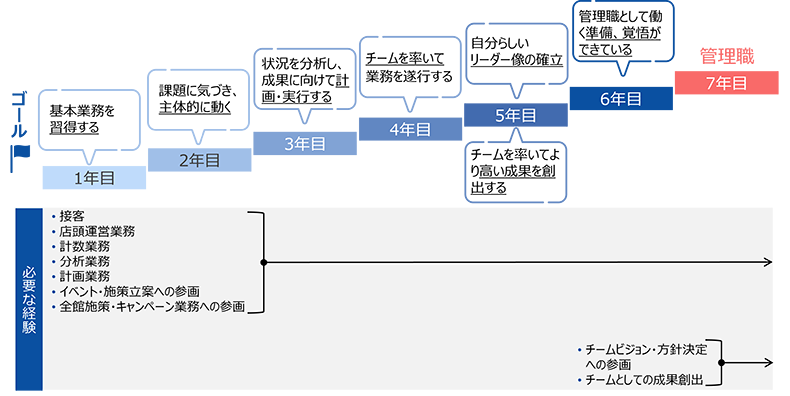

「入社7年目までの成長経験デザイン」の事例

上記は、とある企業様で実際に運用されている入社7年目までの成長経験デザインです。管理職となる入社7年目をゴールに、各年次でどのような経験を積んでほしいのかが、バックキャストで配置されています。

また、現場の協力も得られるよう、管理職候補者の上司を集めた説明会を行い、「どのような経験や仕事をさせてほしいか」をアドバイスしています。さらに、年次研修と人事面談も毎年実施し、着実に成長できるようにサポートしておられます。

このように、若手・中堅社員の成長経験をデザインすることで、社員の経験を停滞させず、連続的な成長が生まれます。意欲的な社員にとって自社で成長経験を積み、キャリアを見通せるようになることは「リアルな退職」の防止に、仕事を広げられていない社員にとってストレッチな仕事を少しずつ経験することは「静かな退職」の防止に有効です。

「管理職不足」問題の予防策②管理職への前適応

2つ目の予防策は、管理職という役割にスムーズに移行できるよう、個人も組織も「前適応(ぜんてきおう)」することです。「前適応」とは生物学で用いられる言葉ですが、ここでは「社員が持つ潜在的な力を引き出し、新たな環境への準備に繋げること」という意味で用いています。

個人ができること

若手・中堅社員の方々に意識していただきたいのは、キャリアに向き合う柔軟な姿勢です。予防策①で触れたように、ジョブクラフターとしてキャリア形成を意識するのはもちろんのこと、管理職に対して過度な苦手意識を持たないことが大切です。

特に昇進前の段階で、見聞きした情報だけで「管理職に向いていない」「やりたくない」と早々に判断しないことを推奨します。なぜなら、昇進前に見聞きした管理職の印象と、実際に管理職を経験した後の印象が変わることは珍しくないためです。

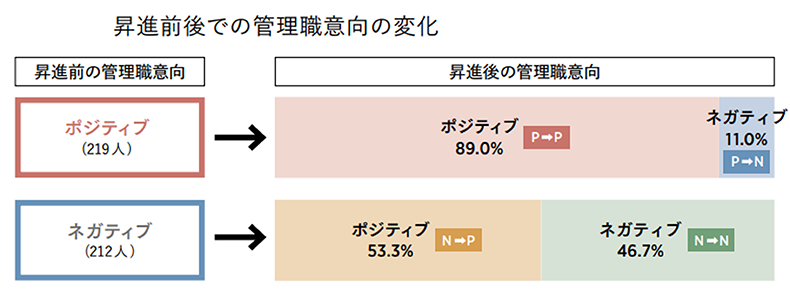

リクルートマネジメントソリューションズ(2016)「管理職意向の変化に関する実態調査」

部下を持つ課長相当の管理職に就任して1年以上5年未満の男性正社員(n=431)

上記は、課長相当の管理職に就任してから1年以上5年未満の方を対象とした実態調査です。結果を見ると、管理職になることに対してネガティブな意識を持たれていた方のうち、半数以上(53.3%)が「引き続き管理職として働きたい」という、ポジティブな意識に変化しています。

マネジメントにあまり興味がない場合でも、管理職の補佐業務などから柔軟に経験してみることで、個人にとってもキャリアの選択肢や可能性を広げることに繋がるでしょう。

組織ができる支援

一方、組織として支援できることとして、次の3つが挙げられます。

⑴管理職業務のリ・デザイン

1つ目は、管理職業務のリ・デザインです。具体的には、今まで管理職だけが担当していた業務を中堅社員に任せることや、管理職と中堅社員が一緒に業務改善・職場づくりに取り組むことなどです。

例えば、これまで管理職が数十名のメンバーの評価を一手に引き受けていたものを、管理職候補者を一次評価者としてトレーニングし、管理職が評価業務にかける工数が減ったという事例があります。

このように、管理職業務を見直して再構築することで、管理職の負担を和らげると共に、中堅社員の成長機会を広げる、一石二鳥の効果も期待できます。

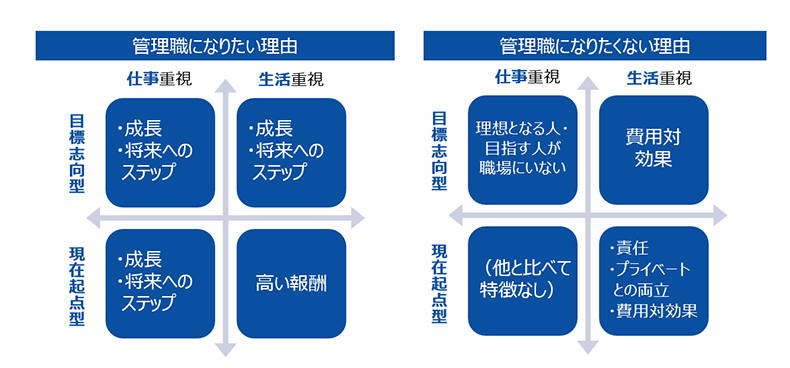

⑵個人のキャリアの考え方や価値観・志向にフィットした動機づけ

2つ目は、社員一人ひとりのキャリア観に合わせた管理職への「動機づけ」です。下の図のとおり、「管理職になりたい理由」や「管理職になりたくない理由」は、個人のキャリアの捉え方(目標志向型か現在起点型か)や志向(仕事重視か生活重視か)※によって顔ぶれが異なります。

※「Q:あなたの日頃の意識や行動、考えに近いのはどちらですか」の設問に、以下の回答を選択した方を分類

目標志向型:自分には将来やりたいことや実現したい目標があり、それを今後のキャリアのなかでどのように実現していくかが課題である

現在起点型:自分はキャリアの目標を定めてそれを目指すタイプではなく、将来に向けて今できることに取り組み、どれだけ自分の力を高められるかが課題である

仕事重視:やりがいのある仕事が担当できるのであれば、とことん仕事に打ち込んでみたい

生活重視:働くうえでは生活やプライベートの充実を第一に考えたい

そのため、日々のコミュニケーションや1on1を通して、若手・中堅社員のキャリアに対する考え方や価値観を引き出しておくことが大切です。例えば、現在起点型×生活重視の層は、報酬面を魅力に感じつつも、管理職の責任の重さとプライベートとのバランスを気にする可能性があるので、実際の労働時間や働き方、金額面でのメリットを伝えていくと安心材料となるでしょう。本人の考え方・価値観・志向を肯定しつつ、丁寧に対話して不安材料を取り除いたり情報提供したりすることで、管理職として働くイメージを醸成することができます。

⑶管理職への丁寧な準備

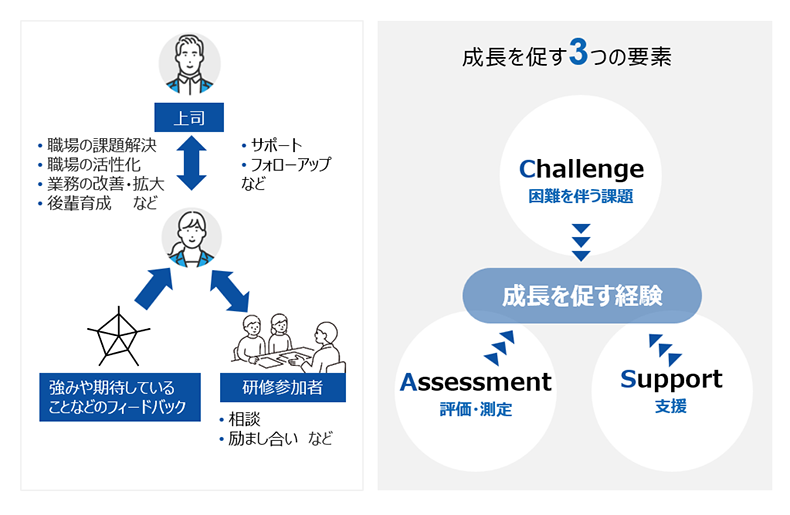

3つ目は、管理職への丁寧な準備です。米国のCenter for Creative Leadership(CCL)の研究によると、人の成長を大きく促すには、下記の3つの要素が不可欠です。

・自分の強みや弱みを把握できる評価(Assessment)

・慣れたやり方から一歩踏み出さざるをえない課題(Challenge)

・困難に挑む際に背中を押してくれる励ましや承認(Support)

例えば、女性中堅社員の管理職登用のための育成計画において、この3つの要素をバランスよく埋め込んでいる事例があります。

【研修前~研修】

- Assessment:中堅社員が自分自身の強みや課題を確認する機会を設ける

- Support:上司が社内の対象者の上司向けのセミナーで育成の必要性やポイントを理解する

【研修後~職場実践】

- Challenge:本人を支援しながらチャレンジブルな機会・行動を共にして取り組んだ成果を一緒に発表する

- Support:同じプログラムの参加者同士のネットワークを築き、励まし合える関係性をつくる

次期管理職を育成するために3つの要素を埋め込む企画は、女性に限らず有効です。適切な評価(フィードバック)、経験、支援があると、結果的に「管理職になること」への具現的なイメージや心構えが生まれやすくなり、前向きなステージの転換が起きるでしょう。

終わりに

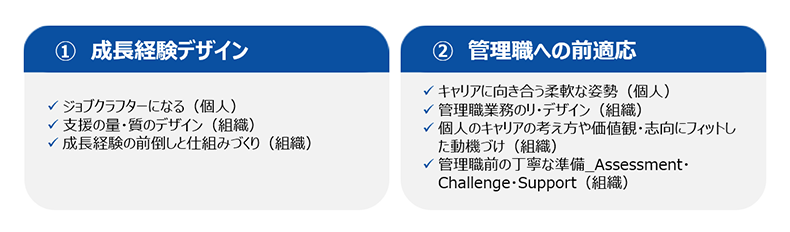

「管理職不足」問題に対する2つの予防策として、「成長経験デザイン」と「管理職への前適応」をご紹介しました。

「管理職不足」の問題を解決するには、成長意欲のある人材の離職を防ぐと同時に、社員が静かな退職に陥らないよう、両者にとって連続的な成長経験・機会をつくりだすことが鍵です。

そうすることが、中堅社員の次のステージへの円滑な適応を促し、組織にとっても管理職不足のスパイラルから脱することに繋がるでしょう。このような取り組みを中長期的に続けることは、個人のキャリア形成はもちろん、組織の昇進・昇格・配置含めた人的資本活用にもプラスに働きます。個と組織が共にイキイキと機能し、活性化する、そんな状態になることを切に願います。

中堅社員向けの研修一覧は、中堅社員研修特集ページをご覧ください。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

主任研究員

小松 苑子

人材派遣会社にて営業職を経験後、新人・若手社員の教育体系の構築、研修の企画・運営、ナレッジマネジメントを行う。

2017年にリクルートマネジメントソリューションズに入社し、主に営業職、新人・若手社員領域、中堅社員領域のトレーニングの企画・開発に携わる。

技術開発統括部

研究本部

主任研究員

内藤 淳

1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)