連載・コラム

マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

第1回 年上部下のマネジメントが難しい理由

- 公開日:2025/10/06

- 更新日:2026/01/07

「年上の部下に対して、どのように接すればよいのか分からない」――近年、そんな声を耳にする機会が増えてきました。世代や経験の違いがあるからこそ、関係構築や伝え方に悩む場面も少なくありません。

そこで本連載では、年上部下との向き合い方をテーマに、マネジメントで留意する点や具体的なコミュニケーションの工夫などについて解説をしていきます。連載の第1回となる今回は、年上部下との関わり方の前段として「なぜ年上部下のマネジメントは難しいのか」をひもといていきましょう。

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第1回 年上部下のマネジメントが難しい理由

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第2回 年齢で機会を制限するリスクとは

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第3回 経験を生かす組織のあり方

- 目次

- 年上部下は「マネジメントが難しい」といわれやすい

- 働くシニアが増える理由——シニア社員が働く意識や動機の現状

- シニアの雇用に関する企業の考え方の変化——収入と期待が見合わない現実

- 年上部下のマネジメントにおける現状と課題

- 次回に向けて——年上部下との対話を始める前に知っておきたい視点

年上部下は「マネジメントが難しい」といわれやすい

本連載では、50代後半以降のシニア社員が年下の上司の下で働くケースを想定して進めていきます。豊富な経験を持つベテラン社員と、その上司である年下の管理職という関係性を思い浮かべながらお読みください。

上記のような豊富な経験を持つベテラン社員が年下上司の下で働くケースについて企業の人事担当や上司に話を聞くと、「元管理職だった人は扱いにくい」「仕事への活力が薄れて、報酬に見合う働きをしていないように感じる」「新しいことに挑戦せず、学びに前向きではない」「心を開いてくれず、関係づくりが難しい」といった悩みが寄せられることが多い傾向にあります。

上記の悩みからは、年上部下である本人の意欲や行動に対するもどかしさと同時に、「どう関わればよいか分からない」と悩む上司自身の戸惑いが見えてきます。

働くシニアが増える理由——シニア社員が働く意識や動機の現状

年上部下のマネジメントに悩む人が増えている背景には、「働き続けるシニアが増え、年上の部下が増えている」という現状があります。最近だと、職場に数名、時には半数以上の社員が上司よりも年上というケースもあります。

総務省統計局が出している「労働力調査」では、2024年時点で労働力人口全体の32.2%が55歳以上であるという結果が出ています。この数値は、働き盛りの世代でもある20代後半〜40代前半を合わせた2465万人に近づきつつあるのが現状。日本の労働市場では「確実に高齢化が進んでいる」といえるでしょう。

このように日本の労働市場でシニアが増えている背景には、高年齢者雇用安定法の改正があります。これを機に、企業は65歳までの雇用義務を負い、70歳までは努力義務として就業機会を確保しなければならなくなったのです。

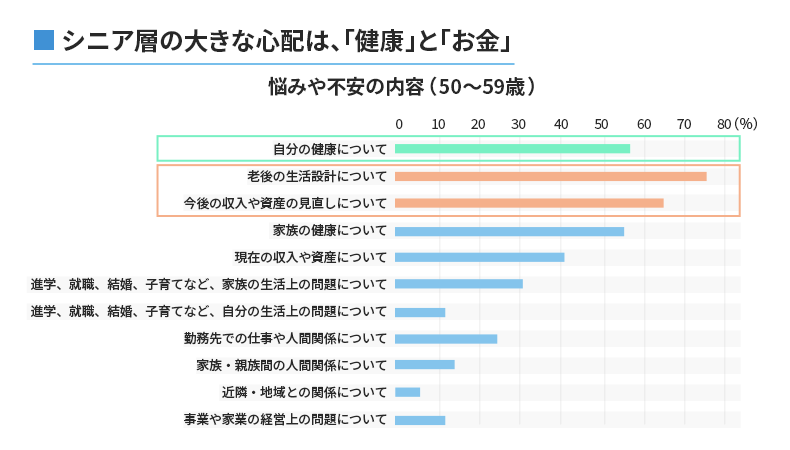

また、年金支給年齢の引き上げも、日本の労働市場が高齢化している理由の1つとして挙げられます。退職してから年金支給までブランクがあったり、そもそも年金だけでは現在の生活水準を保てなかったりする高齢者が、老後の生活を心配して「働けるうちは働きたい」と考えるようになっていることが考えられます。

<図表1>

出所:内閣府「国民生活に関する世論調査」(2021)

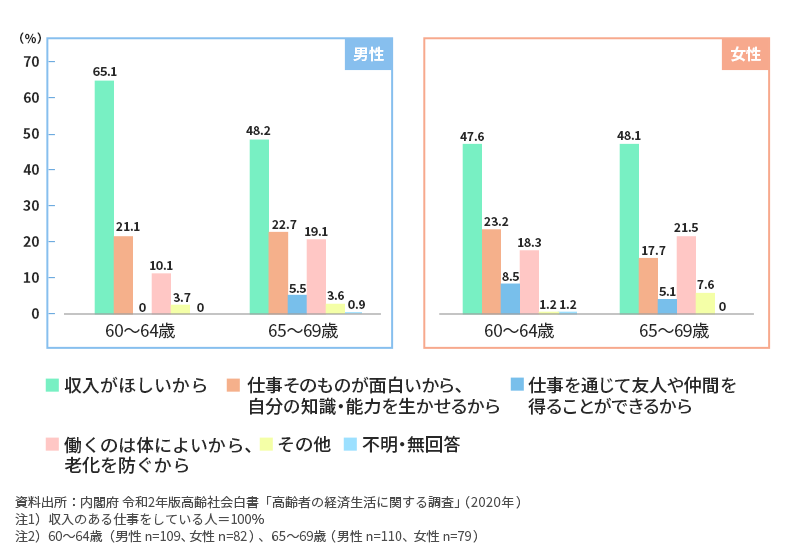

しかし、シニアが働き続ける理由は必ずしもお金のためだけではないようです。内閣府の調査によると、シニアの就業理由として「収入がほしいから」以外に「仕事そのものが面白いから、自分の知識・能力を生かせるから」「働くのは体によいから、老化を防ぐから」といった理由も挙がっています。収入以外に、仕事を通して得られる自己充足感や、自身の健康といった心身両面での充実を目的として働き続けるシニアが一定数いるということは着目したい点です。

<図表2>

シニアの雇用に関する企業の考え方の変化——収入と期待が見合わない現実

高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月から65歳までの雇用確保が義務付けられました。それに伴い、高齢者の雇用に対する企業の考え方も、2010年代前半と2025年とでは大きく変化しています。

2010年代前半には、増え続ける社会保障費を支えるため雇用延長の義務化が進められました。この雇用延長の義務化により人件費や社会保障費の負担が増したことから、企業は増加するコストへの対応のため、「いかに効率的に人員の入れ替えを進めるか」ということが課題となりました。

現役世代と同等のパフォーマンスが困難になったタイミングでの早期引退の促しや、大幅な給与削減を条件とした継続雇用の提示が望ましいといったことが当時の企業の本音としてはありました。

こうした考えから、早期退職制度や再就職支援が活発に議論され、再雇用・役職定年・配置転換といった人事制度の抜本的見直しが進められました。

しかし2025年の今は、「シニアにもできる限り長く働き続けてほしい」と考える企業が増えつつあります。背景には、少子高齢化による若手労働力の減少があります。採用や育成が思うように進まないなかで、シニア層の比率が高い企業では、定年などによる大量離職が事業やサービスの継続に深刻な影響を与えるリスクが高まっています。

近年はAIやロボット技術の導入により、業務効率化を図る企業も増えていますが、業務の属人性が高い組織ではなおのこと、「シニアの活躍が不可欠」と考える傾向が強まっています。

ただし、シニア社員の活躍を後押しする環境が整っているかといえば、そうとは限りません。多くの企業では、人事制度の整備が追いつかず、一定年齢での役職定年や再雇用制度によって、雇用形態や役割が変更され、結果として給与が下がるケースが少なくありません。

その結果、企業としては「これまで通りの活躍を期待しています」と求める一方で、「給与は上がりません(むしろ下がります)」という、シニア社員にとって矛盾したメッセージを投げかけてしまっている状況にあります。このような状態でシニア社員がモチベーションを保ち続けることが難しくなるのは、当然のことかもしれません。

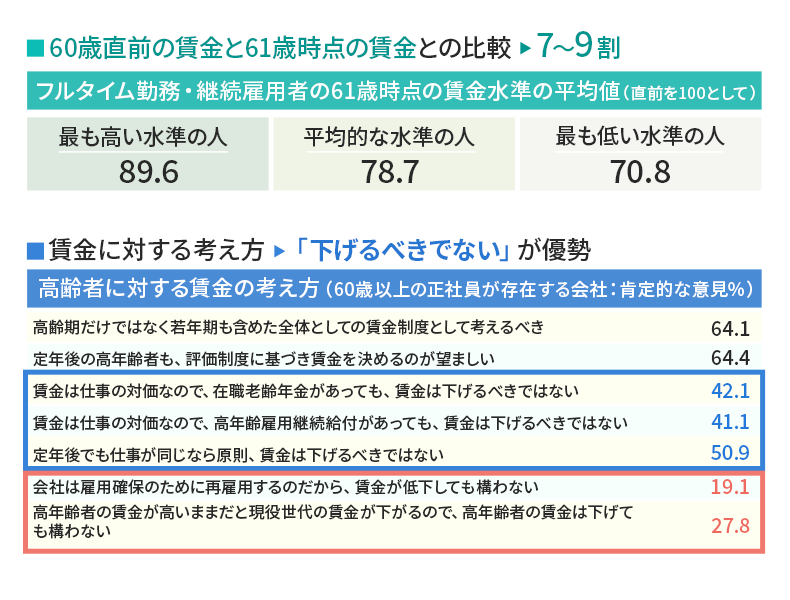

<図表3>

出所:独立行政法人 労働政策研究・研究機構「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」(2020)

「シニアになれば給与が下がるのはしかたない」と思っている方もいるかもしれません。たしかに、年齢を重ねることで長時間労働が難しくなり、働き方や勤務時間を調整すれば、それに応じて収入が減るのは当然のことです。

しかし、仕事内容や勤務時間、役割がこれまでと変わらないにもかかわらず年齢を理由に一方的に給与だけが引き下げられるとしたら、多くの人は納得できない気持ちになるはずです。

こうした背景もあり、近年では“シニアであっても職務内容や役割に応じて評価する制度”を導入する企業が増えています。年齢ではなく、担っている仕事の内容や成果に基づいて処遇を決めるという考え方は、今後の社会でより一般的になっていくでしょう。

年上部下のマネジメントにおける現状と課題

組織の少子高齢化が避けられない問題なのであれば、シニア層の活躍を促す取り組みはさらに積極的かつ計画的に進めていく必要があります。今後、政策的な後押しもあり、企業における高齢者雇用はさらに進むことでしょう。そして、年齢に関係なく自分らしく力を発揮するシニア社員が多い企業は、これからの時代において注目される存在になっていくはずです。

とはいえ、シニア活躍の推進はそう簡単にいかないのが現状です。年上部下のマネジメントを考えるうえで、これまで述べたシニア社員を取り巻く現状と課題を整理してみましょう。

現状と課題①働く意識や動機が異なる

高齢者雇用を促す政策により、働こうと思えば働ける環境は整いつつあります。しかし実際には、働くことにやりがいを求める人もいれば、意欲は低いものの収入面の不安から働き続けている人もいます。つまり、シニア社員とひとくくりにしても、仕事に対する意識や動機はさまざまだということです。

現状と課題②収入と期待が見合わない

シニア世代に差しかかる頃に、収入の減少を経験した人も少なくありません。一方で、若手人材の不足を補う存在として活躍することが求められるようにもなってきました。戦力として期待されることは理解していても、役職を離れたり配置が変わったりするなかで「これから自分はどう貢献していけばよいのか」と模索している人も多いのが実情です。

これらの課題は「年上部下のマネジメントが難しい」と思われる理由でもあります。役職を降り、収入も減っている状況で、それでも会社からは「もっと活躍してほしい」と求められる……そのような立場に置かれているのであれば、複雑な心境になるのも無理はありません。

次回に向けて——年上部下との対話を始める前に知っておきたい視点

年上部下のマネジメントが難しいとされる背景には、進行する労働市場の高齢化と、シニア社員をめぐる期待と評価や待遇のズレが存在しています。まずは年齢にとらわれず、個人として向き合い、先入観を持たずに信頼と期待を示すことが大切です。

それでは、シニア社員と向き合って対話を深めるには、どのような関わり方が必要なのでしょうか。次回は、年上部下とのよりよい関係づくりに向けた具体的なコミュニケーションの方法について解説していきます。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

年上部下マネジメントに関連する研修はこちら

効果的な1on1を現場で実践する管理職向け1on1スキル研修

伝わるフィードバックへの転換を図る管理職向けフィードバック研修

部下との対話型マネジメントを実現する管理職向けコーチング研修

執筆者

HRDサービス共創部 パーソナルディベロップメントグループ

マネジャー

内山 敦夫

人材開発・組織開発等の業務に従事したのち、新規サービス開発や事業責任者を担当。

スタッフ部門・営業部門など複数部門でのマネジメント経験を経て現在はコーチングやマネジメントに関するコミュニケーション領域を担当。

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第1回 年上部下のマネジメントが難しい理由

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第2回 年齢で機会を制限するリスクとは

- マネジメントに必要なのは“指示”より“信頼”──年上部下との関係づくりの基本

- 第3回 経験を生かす組織のあり方

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)