- 公開日:2025/09/29

- 更新日:2026/01/07

前回は、日本企業のサクセッションマネジメントにおいて、どのような状態を目指すことが望ましいのか、またそのためにどのような仕組みを構築することが求められるのか、という点を掘り下げました。

次世代リーダー育成にしても、サクセッションプランニングにしても、経営トップをはじめとした経営層の強い問題意識、積極的な関わりが欠かせません。全3回の連載シリーズの最後となる今回は、時間的な制約も多いなかで経営層がどのような形で関わっていくことが望ましいのか、どのような工夫が考えられるのかを紹介します。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

人材要件を共通言語とし、人材の見立てを行う

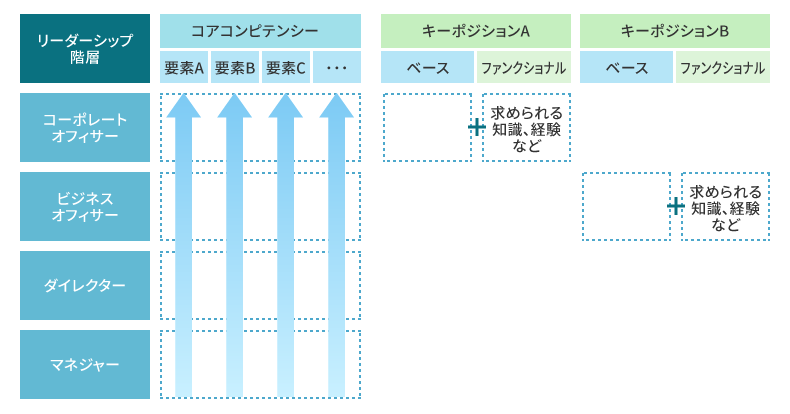

次世代リーダーとしてプールされた社員については、マネジャー層からダイレクター層へ、さらにビジネスオフィサー層やコーポレートオフィサー層へといった、次のリーダーシップ階層に向けての人材育成をどのように進めていくのかを議論することが必要となります。またサクセッションプランニングでキーポジションのサクセッサーとしてノミネートされた社員についても、そのポジションへの任用に向けた準備段階をどのように進めるのかを明確にすることが求められます。

次のステージやポジション任用に向けた育成上の課題を明確にするために、リーダーシップ階層に求める人材要件や、キーポジションに求めるよりファンクショナルな人材要件を設定します。そのうえで、その内容と個々の社員の持つスキルを比較することで、どこがフィットしており、どのようなギャップが存在しているのかを把握することができます。

<図表1>リーダーシップ階層の人材要件とキーポジション要件イメージ

リクルートの「ロクヨン」──全社員に浸透するリーダーシップ開発フレームワーク

次世代リーダー育成に限定したものではありませんが、リーダーシップの開発を進めるためのフレームワークを用意し、しっかりと活用できている事例を紹介します。

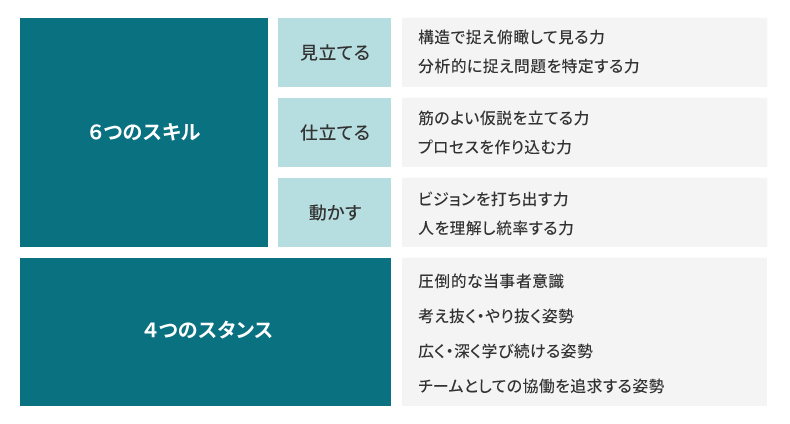

リクルートグループには、人材育成を進めるためのフレームワークとして、「ロクヨン」というものがあります。「ロクヨン」は、一人ひとりの社員が自分のリーダーシップを職場においてより強く発揮し、新たな価値の創造や既存価値の拡大などを進めるために求められる、普遍的なケイパビリティを定義したものです。このフレームワークに沿って、定期的に仕事上で接点のある周囲の人からフィードバックをもらい、上司との面談を通じて自身のリーダーシップの発揮状況を正しく受け止める機会を設けています。

上司はこのプロセスを通じて、部下の特性や持ち味を正しく把握するとともに、中長期のキャリア観点をふまえ、どのような時間軸でどのような力を伸ばしていくかを本人とすり合わせ、その内容に基づいた課題の付与を検討します。

<図表2>リクルートの「ロクヨン」

リクルートの事例で強調しておきたいことは、この「ロクヨン」が次世代リーダー候補だけでなく、全社員の人材育成やキャリア開発を進めるための共通言語として広く浸透し、日常的に使われているということです。

上司・部下との定期的な面談でも、各部門で開催される人材開発会議におけるマネジャー間でのメンバーの現状についての見立てや今後の育成テーマのすり合わせでも、次世代リーダー候補としてプールされた社員の今後の育成テーマの設定やそれをふまえたミッション付与の検討においても、このフレームを頭に置いた議論が行われています。

「圧倒的な当事者意識」など、同社で古くから大事にされてきた価値観が入っていることや、「見立てる」「仕立てる」「動かす」というスキルの3分類が、さまざまなプラットホームを世の中に提供し、就職や結婚、家探しなどにおけるユーザーの選択を支援してきた同社のビジネスモデルにフィットしていること、覚えやすい数に絞り込まれていることなどが、共通言語として機能させることができている大きな要因になっています。

サクセッションマネジメントを機能させるためには、お仕着せの人材要件を用意し、限定したシーンで活用するのではなく、同社のように誰もが大事なものとして理解し、求められるものがイメージできる人材要件で、かつ人材育成に関わるさまざまなシーンでそれを活用していくことが求められます。

人材要件づくりを人事部まかせとするのではなく、経営層が人材要件を明確にする目的や社内にうまく浸透できているイメージを持って、議論にしっかりと関わることが重要になります。

サクセッションマネジメントの重要性を認識し、経営層が一枚岩となって議論、実践できる環境を整える

経営層を巻き込み、全社で次世代リーダーを育成するための体制づくり

サクセッションマネジメントについて、経営層のメンバーに積極的に関わってもらうためには、当然ながら次世代リーダー育成やサクセッションプランニングを進めていくことを、自社における最重要課題の1つとして認識してもらうことが大前提となります。

本コラムの第1回で紹介しましたが、人事部門が「現在、人事課題だと感じているもの」の筆頭として「ビジネスリーダー育成」を挙げていることをふまえると、経営層の問題意識に甘さがあるとは思えません。

第2回でも触れたように、次世代リーダーの育成を進める際には、ストレッチした機会を付与し、これまでの経験では通用しない環境下でリーダーシップを発揮する、いわゆる「修羅場を通じて、一皮むける経験」を体験させることが必要となります。どのような機会がそのような経験となるのかは、それぞれの会社によって、また次世代リーダー一人ひとりによって異なりますが、本人がこれまでキャリアを積んできた事業部門や機能組織などのホームグラウンドではなく、異なる事業や機能、国・地域などでのアウェイな環境が有効だといわれています。

そのための大胆な異動や配置を決定し実行するためには、次世代リーダー人材が所属する部門の責任者はもちろん、受け入れ側の部門や機能の責任者、次世代リーダー育成を統括する人事部門との緊密な連携が欠かせません。

まずは、この異動が本人の経営層へのステップアップに向けてどのような意味合いがあり、どのような課題に取り組ませるのかについて、関係者が正しい認識を持っていることが重要です。また修羅場で孤立してしまい、思うようにリーダーシップを発揮できずに大きな挫折経験となってしまうことも避けなくてはなりません。そのためには、受け入れ部門側だけでなく、送り出し部門側のメンターを設定し、必要に応じて人事部門のスタッフも巻き込みながらトライアングルでサポートを行い、本人の悩みを受け止めることや、必要なアドバイスを提供する体制を用意することも望まれます。

このような体制を用意して緊密な連携を図るためには、経営層の一人ひとりが管掌する部門や機能の責任者としてではなく、次世代の経営人材を輩出し、育成するという全社レベルの最優先事項を連帯して担う協働者であるという意識を強く持ち、対象者の育成のために何がベストなのかを部門や機能レベルでの利害を超えて本音で話し合い、合意することが欠かせません。そのための議論を行う場として、全社人材開発会議のような会議体を設定し、責任を持ってそこでの議論の結果を実行できるメンバーだけが参加するものとすることが必要となります。またそこに参加する経営層が、お互いについて理解とリスペクトを持ち、本音で会話できる関係性であることが大前提となります。

サイバーエージェントに学ぶ――後継者育成と経営チームの一枚岩化を実現した「コミュニケーションエンジニアリング研修」事例

これまで述べてきたような関係性を築けておらず、本音での議論が成り立っていない場合には、どのような施策が考えられるでしょうか。相手の発言の意図や真意をしっかりと受け止めるためには、相手のバックグラウンドや価値観を知ることが有効であることは経営層であっても同様です。そのため、遠回りのようでも、役員合宿などで非日常的な環境を用意し、それぞれの役員のこれまでのキャリアや自身のリーダーシップスタイルを形づくるような経験、経営を担う一員として今、最も関心を持って取り組んでいることなどを十分な時間を取って共有する機会を設け、経営ボードとしての関係性を強化することをお薦めします。

このような施策について、弊社が支援したサイバーエージェント様の事例を紹介します。現在の経営層を対象としたものではなく、次の経営層を担うことが期待されている後継人材を対象とした取り組みですが、経営を担うチームメンバーの一枚岩化を図るという意味では参考になる部分が多い事例ではないかと思います。

サイバーエージェントの創業者である藤田晋社長は、2026年に社長を退き、後継者に譲ることを宣言されています。そのため同社では、藤田社長の後継者の育成と選定に力を入れている最中であり、後継者育成研修の一環として弊社の「コミュニケーションエンジニアリング研修(CE研修)」を実施いただきました。藤田社長は全プログラムに同席され、終了時には「事業承継をするうえでマストの研修だった」「他のプログラムに足りなかった部分を埋めてくれた」「向こう20年は価値のある研修だった」と高く評価していただきました。

高い評価を頂戴したポイントは、2つあったと考えられます。1つは、この研修を通じて、後継人材の皆さんに経営トップとして意思決定することの厳しさを追体験してもらうことができた点です。社長業の大変さは、たとえ社長の近くで長年働いたとしてもわからないものといわれています。社長自身の意思決定を実際に体験しない限り、社長業の厳しさ、難しさ、大変さは理解できません。今回、同社に実施いただいた研修は、社長の意思決定を追体験し体感的に理解を深めることができる稀有な研修といえます。

<図表3>コミュニケーションエンジニアリング研修の「自己発見・探索」プログラム

2つ目は、この研修に参加したことで参加者の皆さんが「後継者チーム」を結成できたことが挙げられます。同社にとって創業者の藤田社長は唯一無二の存在であり、誰か1人がその代わりになるのは現実的に不可能でした。今回の参加者のなかから新社長が指名されることになりますが、それ以外の方も経営チームの一員として新社長を支え、一枚岩となって同社を経営していくことが欠かせないのです。

※詳しくは本事例を紹介している以下コラムをご参照ください。

【コラム】藤田社長が「向こう20年、価値ある研修だった」と語った「コミュニケーションエンジニアリング研修」とは何か?——サイバーエージェント・藤田社長の後継者育成に効果を発揮した「CE研修」第1回)

ご紹介した事例は次期経営層を対象とした取り組みですが、現在の経営層についても、サクセッションマネジメントに取り組む重要性についての認識をあらためてすり合わせる場や、お互いをより深く知り理解し合う機会を設けて、本音で話し合える関係性をつくれるかどうかが、施策が本当の意味で機能するかを左右するキーポイントになります。

シリーズのまとめ

3回シリーズの最終回となる今回は、サクセッションマネジメントにおいて主に経営層がどのような形で関わっていくことが望ましいのか、時間的な制約も多いなかでどのような工夫が考えられるのかを紹介してきました。

これまで見てきたように、サクセッションマネジメントは、多くの企業がその重要性を認識しつつもなかなか思うように進められていない施策となっています。関わる部署やスタッフも多い取り組みのため、わかりやすい仕組みを構築し、次世代リーダー育成とサクセッションプランニングとの間に必要な連携が取れているのかどうかをモニタリングし、改善していく必要があります。

また、次世代の経営を担い得る限られた人材を選抜し育成していく仕組みではありますが、そのためにはコーポレート人事が各部門の人事と緊密に連携し、ポテンシャルの高い人材を早い段階から幅広く見出すベースがあってこそ、実現できる取り組みでもあります。

そのため、まずは第2回で紹介したようなサクセッションマネジメントにまつわる部門間の連携に成功しているモデルに照らして、自社の状況を整理してみることからスタートしてはいかがでしょうか。

次世代リーダー育成の卒業生たちが、その後どのようなポジションにつき、どのようなミッションを担っているのか。またその内容は、経営層へのサクセッションにどのようにつながっているのか。まずはこの辺りから自社の現状を把握し、サクセッションマネジメントを進化させるための課題を特定することが、最初の一歩となるのではと考えます。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

井関 隆明

1989年株式会社リクルート入社。

求人事業部門にて営業を担当。

2001年より株式会社リクルートマネジメントソリューションズにて組織・人材領域のコンサルティング業務に従事。

主に大手企業を対象に、人事制度構築、職務評価、多面評価制度構築、組織診断プロジェクト等を担当。

タレントマネジメントシステム関連事業の立ち上げを経て、2016年より現職。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)