連載・コラム

新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

- 公開日:2025/08/19

- 更新日:2025/09/03

近年、多くの企業から「新人や若手のマネジメントが難しい」というお悩みの声をよく聞きます。社会の変化にともない、かつてのマネジメント手法が通用しにくくなっている昨今、企業は新たなマネジメントのあり方を模索することが求められています。本コラムでは、現代におけるマネジメントの課題と、それらにどう向き合い、効果的な育成を実現していくかについて考察します。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

新人・若手を取り巻く「繋がり」の二面性と組織におけるリスク

毎年、新入社員意識調査や研修現場を通して、多くの新人や若手社員と接するなかで、彼らの「繋がり」について話を聞く機会があります。多くの人と繋がれることは、一見すると仕事や成長にプラスの影響を与えるように思えます。しかし、彼らと接していると、よい側面ばかりではなさそうだと感じることも少なくありません。

現代における「繋がり」にはどのようなものがあって、それらが彼ら自身やそのマネジメントにどのような影響をもたらすのでしょうか。まずは、繋がりを「表層的な繋がり」と「深層的な繋がり」という2つの側面から掘り下げ、それぞれの持つ力と、それにともなう課題について紹介します。

■表層的な繋がりがもたらす「多様性の力」

まず、現代社会において顕著なのが表層的な繋がりです。インターネットやSNSの普及は、個人が多様な人と瞬時に繋がれる環境をもたらしました。この状況は個人に「多様な繋がり」をもたらします。

異なる価値観や視点に触れることで、新たな学びを得たり、視野を広げたりすることができます。そのような恩恵を受け、1人では思いつかないようなアイディアが生まれたり、複雑な問題に対する解決策が見つかったりすることも。「多様な繋がり」を戦略的に使いこなすことができれば、個人の可能性を広げ、新たな価値を生み出すことも可能になるでしょう。

しかし、多様性の恩恵は、同時に新たな課題も生み出します。個人が自分自身で舵を取れず、繋がりの渦に飲み込まれてしまうと、処理しきれないほどの人間関係や情報量に埋もれたり、常に人の目を気にする恐怖に圧倒されたりしてしまいます。入ってくる情報を意図的にシャットダウンしなければ自分を保つことができない状態に陥ることも少なくありません。そのような背景から、多様な価値観との接触がストレスになると、人との関係を表面的なものにとどめてしまう恐れもはらんでいます。

さらに、誰もが簡単に繋がれるようになった状況下では、たった1つの小さな声が、瞬く間に「バズ」を生み出し、時には「炎上」という形で組織を揺るがすほどの大きな力を持つことがあります。こうして大きくなった声は、これまで“当たり前”とされてきた価値観や、揺るぎないと思われていた巨大なシステムすら動かすほどの力に拡大することもあります。組織にとっては、統制が難しく、混乱をもたらす諸刃の剣にもなり得ます。また、個人としては、良くも悪くも覚悟がないままに、注目の的になる時代。本音を出すことで起こるリスクを先回りして回避する思考も生まれるでしょう。

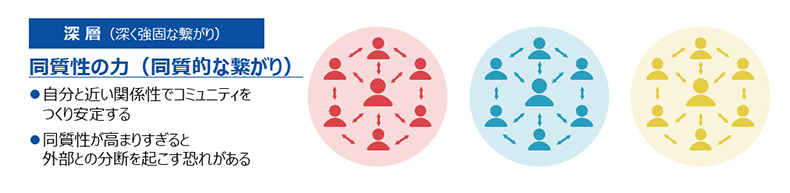

■深層的な繋がりがもたらす「同質性の力」

次に、深層的な繋がりについてです。これは個人に「同質的な繋がり」をもたらします。不安定な社会環境のなかで、心の安定や安心感を求め、自分と近い価値観や共通の目的を持つ人とコミュニティを形成する傾向が生まれます。

ポジティブな側面としては、同質な人との繋がりのなかで心の拠りどころを見つけ、信頼できる場所を手に入れることができます。お互いの背景や意図を理解しやすいため、一体感が生まれ、強い絆が育まれることもあります。これは、困難な状況に直面した際に大きな支えとなる、不確実性の高いこの時代に欠かせない力です。

一方で、同質性が高まりすぎると、内向きな志向に陥り、外部との分断を引き起こす危険性も高まります。同質性が高い集団は、安定しているがゆえに、ともすれば自分たちの「当たり前」が絶対であると錯覚しがちです。外部の意見や異なる視点を受け入れにくくなり、「私たちは正しい」「私たちはこれで十分」という閉鎖的な思考に陥ることがあります。そうなると、新たな情報や変化の兆しを積極的に取り入れようとせず、集団内の常識や既成概念がますます強化されていくでしょう。

この傾向が進むと、最終的には「分断」を生み出します。自分たちのコミュニティの外にあるもの、異なる意見を持つ人々に対して、意識的、あるいは無意識的に壁をつくり始めるのです。同質性の力は、強い絆と一体感を生む一方で、過度になると外部との分断や閉鎖的な思考を招き、組織や個人を分断する危険性もはらんでいます。

■組織における問題とリスク

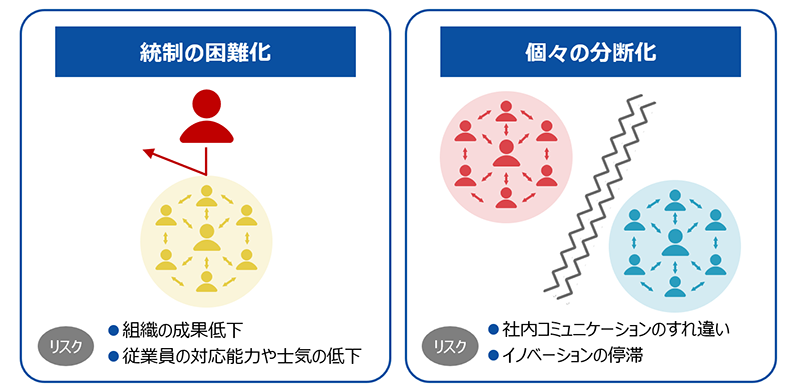

このような多様性・同質性それぞれの繋がりは、ポジティブに働くと大きなメリットをもたらす一方で、ネガティブに働くと、組織に統制の困難化と個々の分断化のリスクをもたらします。

統制の困難化とは、組織全体を1つの方向へ導き、効果的に管理することが難しくなる状況を指し、個々の分断化とは、個人やグループがそれぞれ異なる情報や価値観に基づいて行動することで、相互理解や協力関係が希薄になり、孤立が進む状態を指します。これらが進行すると、個人にとっても組織にとっても、成長の停滞を招くことになりかねません。

統制の困難化・個々の分断化の状況を打開するマネジメントとは?

さて、現代の仕事環境は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)という言葉で表現されるように、予測困難な状況に置かれています。このような環境下で組織が変化に柔軟に対応していくためには、マネジメントのあり方を変えていく必要があるでしょう。

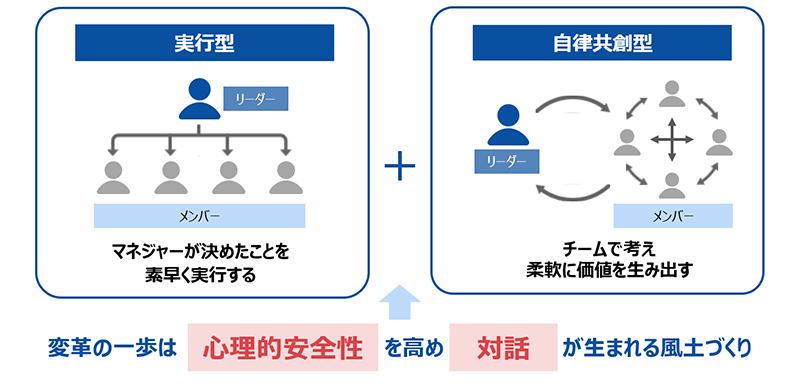

その変革のポイントは、マネジャーが決めたことを素早く実行する従来の「実行型」マネジメントに加えて、チームメンバー一人ひとりが自律的に考え、お互いに協力し合いながら新しい価値を生み出す「自律共創型」マネジメントを取り入れていくことにあります。しかし、前述したような統制の困難化や個々の分断化は、「自律共創型」マネジメントへのスムーズな移行を阻む、大きな障壁となりかねません。

では、統制の困難化や個々の分断化の状況を打開するためには、どうすればよいでしょうか? その鍵は、「心理的安全性」と「対話」にあると私たちは考えています。

参考:特集 『変化の時代に求められるマネジメントと職場づくり』

自律共創型マネジメントとは、上から指示をするだけでなく、チームメンバー一人ひとりが自ら考え(自律)、互いに協力し合いながら(共創)、新しい価値を創造していくことを促すマネジメントです。マネジャーは、ビジョンを共有しつつも、具体的な実行プロセスはメンバーに委ね、メンバーが主体的に考え、行動できる環境をつくることが重要です。

そして、自律共創型マネジメントへ向かう一歩となるのが、組織における「心理的安全性」を高め、「対話」が自然に生まれる風土を築くことです。自律共創型マネジメントでは、メンバーの発言が求められます。メンバーの発言を引き出すためにも、まずは話しやすい環境づくり、つまり「心理的安全性」を高めることが大切です。

人それぞれ異なる事情・背景があることから、発言が増えてくると、それだけ意見や考え方の違いが表出しやすくなります。その“違い”をそのままにしておくと、対立に陥ってしまう恐れもあります。そこで、重要なのが「対話」なのです。筆者らは今年、コーチングのパイオニアとして活躍されている株式会社 コーチ・エィの取締役 会長である鈴木 義幸氏と対談してきました。そのなかで鈴木氏は、会話と対話の違いを下記のように表現しています。

『会話は、意見のフォーカスが相手と同じところにあります。例えば「今日寒いですね」「本当ですね」という世間話、ありますよね。あれこそまさに会話で、「今、私たちは同じことを感じていますね」という感触を表面化させて、信頼関係を築く試みです。

一方、対話は意見のフォーカスを揃えるのではなく、違いをすり合わせて、新しい視点をつくり出そうとする試みです。「私はこう思う」「いや私はこう思う」というやり取りから、「へえ、そういう考え方があるのか」とお互いの違いを認め、新しい気づきを得ようとするのが対話です。』

(https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000001415/ から一部引用)

まさに“お互いの違いを生かすこと”が対話の特徴ともいえるでしょう。

そんな、自律共創型マネジメントへ向かうはじめの一歩である「心理的安全性」と「対話」は非常に重要ですが、実現は簡単ではありません。次回は、その2つの切り口をさらに掘り下げながら解説していきます。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

武石 美有紀

2014年大学在学中に個人事業開始。 2016年リクルートキャリア(現リクルート)入社。企業の採用領域の課題解決支援や社内の新人研修の企画・研修講師業務に携わる。現在は、リクルートマネジメントソリューションズ にて、主に新人・若手社員向けやキャリア関連のトレーニングサービス企画・開発に従事。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)