- 公開日:2025/08/04

- 更新日:2026/01/07

サクセッションマネジメントとは、「近い将来、経営層や重要なポストを担い得る次世代リーダーを、計画的に選抜・育成する、または戦略的に外部から調達する」戦略的なプロセスをマネジメントすることだといわれています。コーポレート・ガバナンス強化の観点、また人的資本経営への取り組みの強化という意味でも、日本企業におけるサクセッションマネジメントへの取り組みがかつてないほど注目されています。

なお、サクセッションプランという用語は「後継者計画」と和訳され、CEOをはじめとした重要なポジションの後継者(サクセッサー)を選定し、適切なタイミングでの交代が円滑にできるよう準備することを指します。また、この後継者となり得る次世代リーダー層をプールし、育成する取り組みが次世代リーダー育成プログラムとなりますが、このコラムではその両方を内包する取り組みという意味で、サクセッションマネジメントという言葉を使っています。

連載1回目の今回は、日本企業のサクセッションマネジメントの現在地として、実際にどのようなことが実施されているのか、またどのような課題を抱えている企業が多いのかを見ていきます。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

日本企業において重要性を増すサクセッションマネジメント

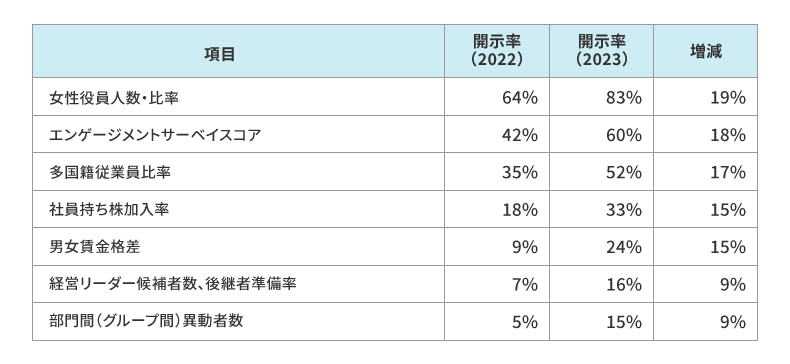

人的資本経営への取り組みが求められるなか、日本の上場企業においては、有価証券報告書や統合報告書において何らかの形で人的資本経営に関する指標を公表することが一般的になってきました。内閣官房の開示指針に示されている開示義務項目にとどまる企業もまだ少なくありませんが、独自の指標を積極的に開示する企業も増えてきています。

その指標の1つが、サクセッションマネジメントと関連の深い「経営リーダー候補者数やキーポジションの後継者準備率」です。弊社の調査では、統合報告書での開示率が2022年は7%であったものが、2023年には16%と大きく上昇しており、今後もこの流れは継続するものと思われます。

<図表1>統合報告書での人的資本開示項目増減率

出所:リクルートマネジメントソリューションズ 有価証券報告書及び統合報告書における定量指標の開示状況調査

その背景には、日本の上場企業における海外投資家の持ち株比率が年々高まるなか、コーポレート・ガバナンスの強化が求められていることがあります。先代経営者からの後継者指名や、社内での派閥順送りなどの密室でのバトンタッチではなく、指名委員会などでの議論をふまえた経営者指名が多くなっていることも、背景の1つとして挙げられます。

また企業を取り巻く経済環境が複雑化するなか、経営者の不適切な判断により、企業価値が大きく損なわれたり、日本を代表するような企業であっても内外の企業やファンドからM&Aや買収提案を受けたりするような事例が増えたことも影響していると考えられます。一部のオーナー会社を除いて、大半の日本企業は経営チームによる集団経営であり、欧米企業と比較すると経営トップが誰なのかはそこまで注目されてきませんでした。舵取りの難しい環境において、企業が進むべきビジョンを描き、社内外のステークホルダーに働きかけのできる経営トップが存在するのか、またそれを支える経営チームがあるのか。加えて、次世代の経営を担い得るリーダーが着実に育っているのかが、これまで以上に厳しく問われるようになっています。

日本企業のサクセッションマネジメントの不都合な現実

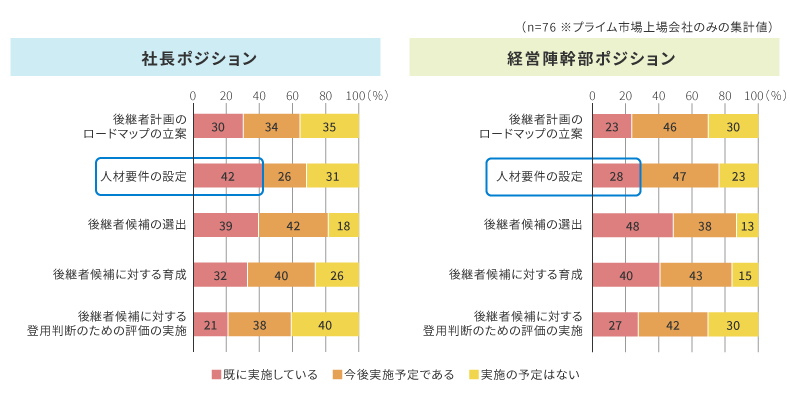

あるリサーチ会社のプライム市場上場会社を対象とした2023年度の調査によると、経営陣幹部ポジションにおける「後継者候補の選出」について、「既に実施している」と答えた企業の割合が48.7%、「今後実施予定である」と回答したのが38.2%と、全体の85%以上がサクセッションプランを作成、または作成予定であると答えています。

また選抜型リーダー育成への取り組みに関する別の調査では、「選抜型リーダー育成制度(研修)」を「導入している」企業は30.4%、「導入を予定、または検討中である」企業は21.9%と、こちらも過半の企業が導入または導入予定という結果でした。

それぞれの調査対象が異なるため単純な比較はできませんが、サクセッションマネジメントや次世代リーダー育成プログラムは、上場企業の半数以上、プライム市場上場会社であればさらに高い割合で取り組まれている、または取り組む予定のある、かなり導入率の高い人材マネジメント施策といえます。

<図表2>サクセッションプラニングの実施状況

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2023年度)「サクセッションプラン」に関するサーベイ結果

導入企業は増えている——しかし中身が伴っていないのが実情

では、実際の取り組み状況はどのようなものになっているのでしょうか。

まず「次世代リーダー育成プログラム」ですが、リクルートワークス研究所が実施した2023年度の調査によると、人事部門が「現在、人事課題だと感じているもの」は何かという質問に対して最も選択割合が高かったのは、従業員規模やビジネスの展開エリア、設立年数の長短などの違いに関係なく「ビジネスリーダー育成」でした。

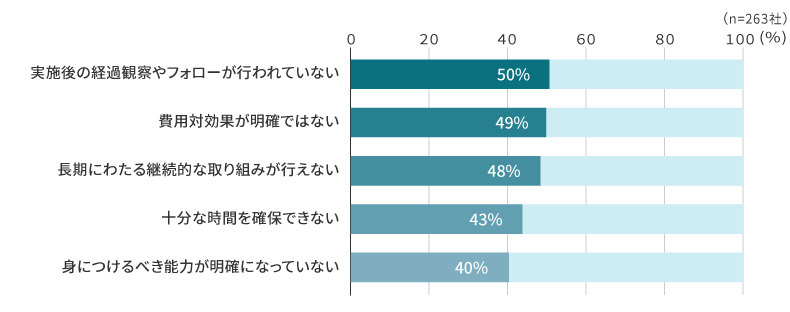

少し古い調査ですが、弊社が2012年に実施した「経営人材育成実態調査2012」では、「次世代リーダー育成における問題点」として、下記のような内容が指摘されています。

- 実施後の経過観察やフォローが行われていない

- 費用対効果が明確ではない

- 長期にわたる継続的な取り組みが行えない

<図表3>次世代リーダー育成における問題点

出所:RMS Research 経営人材育成実態調査2012

また、回答の選択肢には含まれていませんが、現場が優秀な人材を囲い込み、全社で実施するプログラムへの参加に消極的であることなどもよく指摘される問題です。

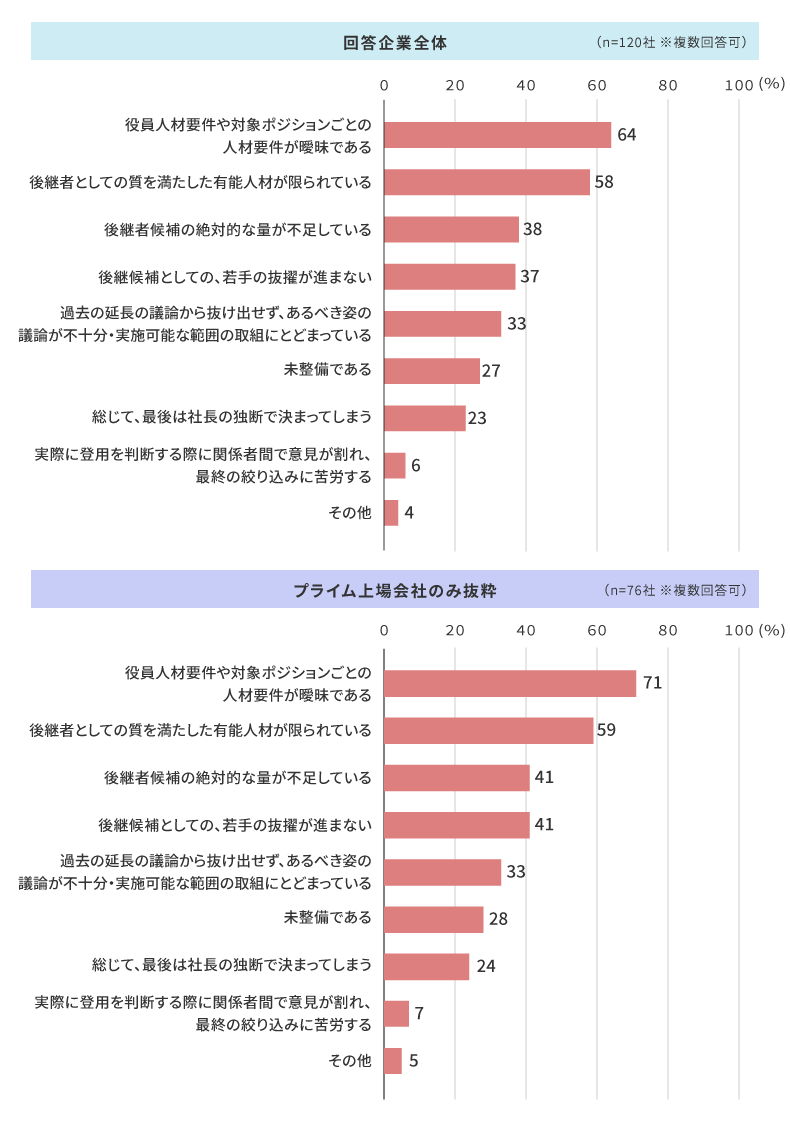

サクセッションプランに関する前述の調査では、サクセッションプランに関する全般的な課題として、下記内容が指摘されています。

- 役員人材要件や対象ポジションごとの人材要件が曖昧である

- 後継者としての質を満たした有能人材が限られている

- 後継者候補の絶対的な量が不足している

<図表4>サクセッションプランにおける課題

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2023年度)「サクセッションプラン」に関するサーベイ結果

実際に筆者がコンサルティングの実務で話をお聞きする企業においても、CxOポジションや事業部長のサクセッションプランを作り、経営層にレポートしているものの、その階層やポジションに求める人材要件が設定されておらず、当該ポジションの現任者や管掌役員が、それぞれの考えや知っている範囲での後継候補(多くの場合は直属の部下)をリストアップして共有しているだけというケースが珍しくありません。これはいわば現任者や管掌役員がその時点で後継者として見込んでいる社員のスナップショットであり、翌年にはまたその時点でのスナップショットが撮影され経営層に報告される、ということの繰り返し。リストアップされた後継者が、次の階層やポジションに求められるものと照らし合わせてどのような育成課題があるのかは特定されず、またその課題を克服するために、どのようなミッションや業務が付与されたのかも不明な状態です。当然ながら1年たってその課題が克服されたのかどうかも分からないまま、登用までどの程度の時間を要するのかの準備段階だけが更新される、という実態であるといえます。

見えてきた日本企業の課題——“仕組み”があっても“機能”していない

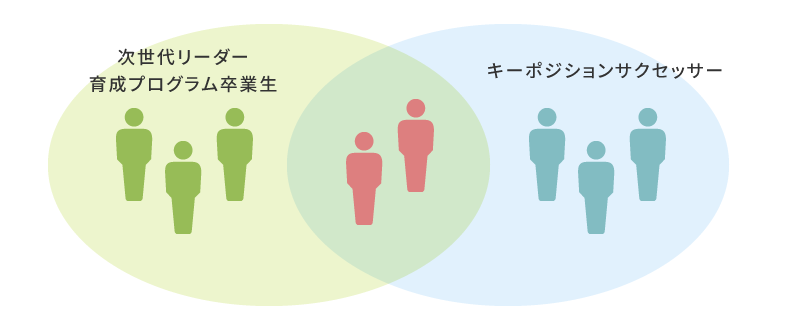

次世代リーダー育成とサクセッションプランは、深く関係のある取り組みであり、前者が次世代リーダー候補のプールを構成して母集団を形成する役割を、後者はプールされたタレントを把握しつつ次の階層やポジションに向けた継続的な育成を進めて、良質なサクセッサーのタレントプールを構成する役割が求められます。

しかし実態は、それぞれの取り組みそのものが多くの問題を抱えて十分な効果が出せていないうえに、2つの取り組みの連携が不十分で、相乗効果も生まれていないというのが多くの日本企業における不都合な現実となっています。

<図表5>次世代リーダー育成とサクセッションプランの関係性

サクセッションマネジメントが思うように進まない要因とは

ではなぜ、このような不都合な現実が生まれているのでしょうか。

要件の不明確さと育成の形骸化

まずは次世代リーダー育成、サクセッションプランそれぞれに抱えている問題への対応が上手くいっていないことが挙げられます。

サクセッションプランについて、役員や事業部長層などのリーダーシップレイヤーに共通して求められる要件がどのようなものか、また個々のポジションにアディショナルに求められる要件が何かが曖昧なままでは、適切なサクセッサーがノミネートされているのかどうか、また個々のサクセッサーが求められる要件をどの程度カバーできており、何が足りないのかが判断できません。任用に向けた育成テーマも定まらず、準備段階の議論はどうしても現任者の任期次第となってしまいます。サクセッサーの質・量についての議論も、求める要件に照らし合わせて、一定期間に育成可能な人材がどの程度いるのか、いない場合は外部からの調達が可能なのか、という判断がないままでは進めることができません。

次世代リーダー育成については、一定期間のプログラム実施後の卒業生について、その後もリーダーシップレイヤーやポジションへの任用に向けて、継続的な育成が進んでいるかどうかがフォローできていないことが一番の問題だといえます。次世代リーダー育成プログラムは毎年確実に実施され卒業生名簿に名前が記載されていくものの、その後は各人が所属する本部任せとなっており、どのようなキャリアプランが検討されているのか、そのプランに沿って育成テーマが設定され、タフアサインなどのOJTが実施されているのかを把握できていないケースが少なくありません。

分断された組織とリーダー不在の構造

先ほど触れたように、サクセッションプランと次世代リーダー育成は、人事と現場の双方が深く関わり合い連携しながら進めていくべき取り組みです。しかしながら多くの日本企業においては、サクセッションプランは経営企画や人事戦略、次世代リーダー育成は人材開発など、それぞれを担当する部署が異なっていることがほとんどで、担当部署間の連携はかならずしも十分ではありません。

本来は両方の取り組みをより高い視点で統括するチーフタレントオフィサー(CTO)やチーフHRオフィサー(CHRO)のような立場の方が強いリーダーシップを発揮すべきですが、まだまだ旧来の人事機能のトップという範疇から抜け切れていない印象です。もちろん、サクセッションマネジメントについての経営トップをはじめとした経営層の健全な危機感と強いコミットメントは欠かせませんが、それぞれの施策に対してやや限定的な関わりとなっているケースも多く見られます。

次回に向けて

連載1回目の今回は、サクセッションマネジメントについて、多くの日本企業に見られる実態を紹介するとともに、それを招いている要因と思われるものを取り上げました。

次回は、日本企業のサクセッションマネジメントにおいて、どのような状態を目指すことが望ましいのか、またそのためにどのような仕組みを構築することが求められるのかを見ていきます。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

井関 隆明

1989年株式会社リクルート入社。

求人事業部門にて営業を担当。

2001年より株式会社リクルートマネジメントソリューションズにて組織・人材領域のコンサルティング業務に従事。

主に大手企業を対象に、人事制度構築、職務評価、多面評価制度構築、組織診断プロジェクト等を担当。

タレントマネジメントシステム関連事業の立ち上げを経て、2016年より現職。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)