連載・コラム

組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

第2回 「本人主語+企業主語」で不安を払拭してやる気の好循環へ

- 公開日:2025/07/22

- 更新日:2025/07/22

本連載では、新卒入社者・キャリア入社者・異動者などに対する「オンボーディング(早期の戦力化を促進し、定着を支援するプロセス)」に関して、組織内で起こりがちな課題を解決するヒントを紹介しています。

第2回はオンボーディングを考えるうえでの基礎知識として、やる気を低下させてしまうオンボーディングによくみられる特徴と、やる気の向上につながる「これからのオンボーディングのあり方」を紹介します。

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第6回 「リソースシフト」の増加により、今後オンボーディングはますます重要になっていく

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第5回 「異動者」も新入社員同様オンボーディングの「3つの壁と6つの症状」に直面する

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第4回 新入社員早期戦力化のポイントは「価値観」と「やる気スイッチ」の違いにあり

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第3回 キャリア入社者の支援には「上司と人事」による面談が有効

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第2回 「本人主語+企業主語」で不安を払拭してやる気の好循環へ

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第1回 新たに組織に加わった人材が直面する「3つの壁」と「6つの症状」

- 目次

- (1)「やる気を下げてしまう」オンボーディングの特徴

- (2)「やる気が高まる公式」で本人主語の視点をプラス

- (3)目指すべきは「やる気が高まりつづける好循環サイクル」

- (4)本人主語だけでは新人の葛藤には対応しきれない

- (5)サイクルの行く末は「周囲や環境」に左右される

- (6)周囲に求められるのは「やる気」と「やりがい」の後押し

(1)「やる気を下げてしまう」オンボーディングの特徴

前回(第1回)では、オンボーディングの意味・定義と、組織に加わる際には誰しも直面する「3つの壁と6つの症状」を紹介しました。加えて、これらの困難を乗り越えるために、人事が中心となってオンボーディング施策の導入といった仕組みづくりを行うことの重要性もお伝えしました。

では、人事が構築すべきオンボーディングの仕組みとはどういったものなのでしょうか。今回は良い例を紹介する前に、まずは陥ってしまいがちな悪い例から紹介します。

本人のやる気を下げ、結果的に活躍や定着を阻害してしまうオンボーディングに多いのは、理想とする型にはめ込み、組織の風土や仕事のやり方に無理に適応させようとしているケースです。上司や先輩が明確な答えを持ち、部下に対して「上から下へ」指導や指示を行うようなオンボーディングもこれに該当します。

こうしたオンボーディングプロセスがメンバーの意欲を低下させてしまう要因は、企業側だけが主導権を握ろうとする、「企業主語」一辺倒のスタンスにあります。

もちろん、新たに組織に加わるメンバーには「職場の雰囲気に馴染まない」「仕事の進め方に戸惑う」といった6つの症状が現れやすく、その解消には上司や組織による介入やサポートが重要です。

とはいえ、組織がメンバーを決まった型にはめて強引に馴染ませようとするばかりでは、オンボーディングの成功に不可欠な本人のモチベーションが損なわれてしまう可能性があるのです。

(2)「やる気が高まる公式」で本人主語の視点をプラス

では、入社者・異動者がオンボーディングを前向きに受け入れ、やる気の向上につなげるにはどうすればよいのでしょうか。そのヒントを得るため、まずはメンバーの心情に寄り添ってみましょう。

基本的に、組織に加わったばかりのメンバーの大半は、最初は高い意欲を持っています。「早期に成果を出したい」「周りのメンバーに実力や実績を認められたい」「これまでに得たノウハウを新しい環境で活かしたい」など、モチベーションの内容はさまざまですが、その背景にはいずれも新たな仕事や環境で手ごたえを得ようとする前向きな姿勢がみられます。

しかし、企業主語を一方的に押し付けるような形でオンボーディングを実施してしまうと、自らが持っていたモチベーションが無視されたと感じ、高かったはずの意欲も失われてしまいます。その結果、オンボーディング施策の効果も低下し、戦力化や定着も思うように進まなくなってしまうのです。

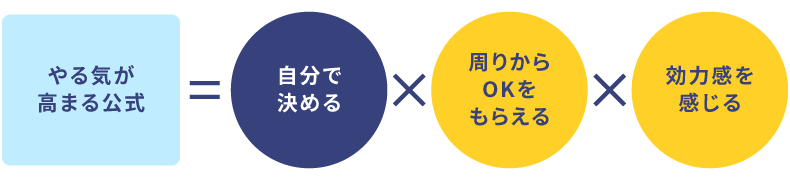

こうした事態に陥らないためのポイントが、次に示す「やる気が高まる公式」にあります。

まず意識すべきなのは、メンバー自身の意思で決断して取り組ませることです。具体的には、「組織や上司に指示されたから」ではない、本人なりの意味を持たせることが意欲の形成につながります。

次に大切なのが、「取り組み始めた」という事実や、その成果に対して周りからOKをもらえることです。この「OK」とは、承認や評価といった形で他者に認められることを指します。

そして最後に、メンバー自身が効力感を得ることが重要となります。自分の力が活かせている、成果につながっていると自分自身で実感できれば、やる気はさらに向上するでしょう。

以上の各要素が重なり連動することで、メンバーの意欲は大きく高まっていきます。これらはいわば「本人主語」の考え方であり、前述の「本人のやる気を下げる」オンボーディングプロセスには欠けていた視点です。

ちなみに、この公式の考え方は「内発的動機付け」という領域でも用いられています。詳しくはリクルートマネジメントソリューションズの創業者である大沢武志が著した『心理学的経営』(PHP研究所、1993年)にも解説されていますので、より理解を深めたい方には同書をおすすめします。

(3)目指すべきは「やる気が高まりつづける好循環サイクル」

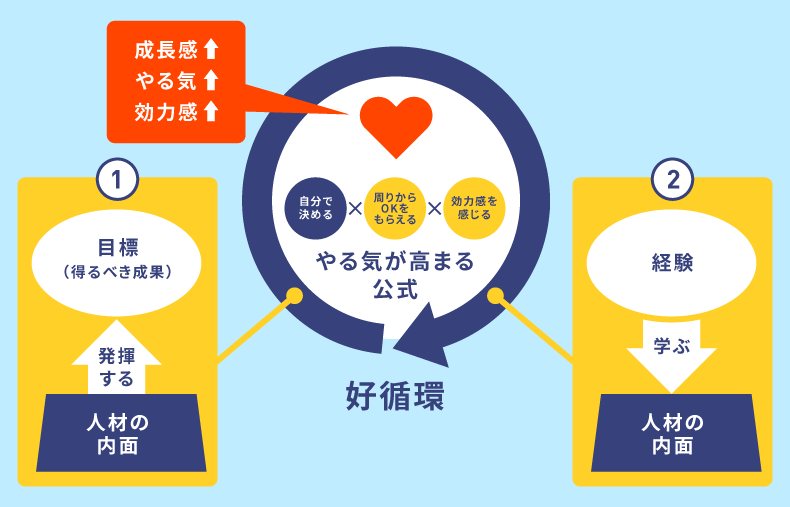

やる気が高まる公式はオンボーディングプログラムに導入することで高い効果を発揮しますが、一度きりの実施ではその効果はすぐに途切れてしまいます。そのため、施策のなかでは「好循環サイクル」に沿って公式を繰り返し実施し、効果をより長く維持することを心がけましょう。

この好循環サイクルは、まずは「自分らしさを発揮する」フェーズ(図の①)からスタートします。このフェーズでは、メンバーが自分で決めた目標に自らのスキルや経験を活かして取り組み、その結果を認めてもらうなかで、努力が少しずつでも成果や貢献につながっていると実感できることが理想です。

この状態が実現できれば、サイクルは上図中央の「自分に良い変化が起きる」フェーズへと移行します。そして後半のフェーズ(図の②)では、自分らしさを発揮して効力感を得た経験から能力を活かせるポイントや成長課題を学び、そのフィードバックをまた次の①のフェーズにつなげていきます。

以上のようなサイクルが回り始めると、次の①のフェーズでの意識が高まりチャレンジが促進され、自分で決断し行動する内容の質も高まり、承認や効力感もそのつどレベルアップしていきます。こうした好循環を生むことが、よりスムーズにメンバーの戦力化を促進し、さらなる定着につながります。

(4)本人主語だけでは新人の葛藤には対応しきれない

ここまではオンボーディングにおける「本人主語」の重要性について解説してきましたが、実際のオンボーディングは本人主語だけで成立するものではありません。なぜなら、組織に加わったばかりのメンバーは3つの壁と6つの症状に直面し、不安や焦りのなかでやる気だけでなく葛藤も抱えているためです。

ここでは、メンバーの多くが抱えている葛藤の例を紹介します。

「この先どんなことが起こるのかわからなくて心配」

「タイミングを逃して、周りに遅れをとりたくない」

「自分で努力するためにもひとまずヒントがほしい」

こうした葛藤の解消には、組織の上司や周囲のメンバーによるサポートが効果的であり不可欠です。つまりオンボーディングの成功には、本人主語と企業主語(周囲主語)の両方が必要なのです。

なかでも意識しておきたいのは、本人主語と企業主語は決して対立構造にあるものではないという点です。本人が決断して周りからOKをもらい、効力感を得ることは大切ですが、周囲からのフォローがなく本人に任せきりでは不安や焦りが大きくなりかねません。

そのため、オンボーディングを実施するうえでは本人主語を大事しながらも、時に組織や上司が起点をつくり、さまざまな施策を通じて適切にサポートを行うことが重要です。

(5)サイクルの行く末は「周囲や環境」に左右される

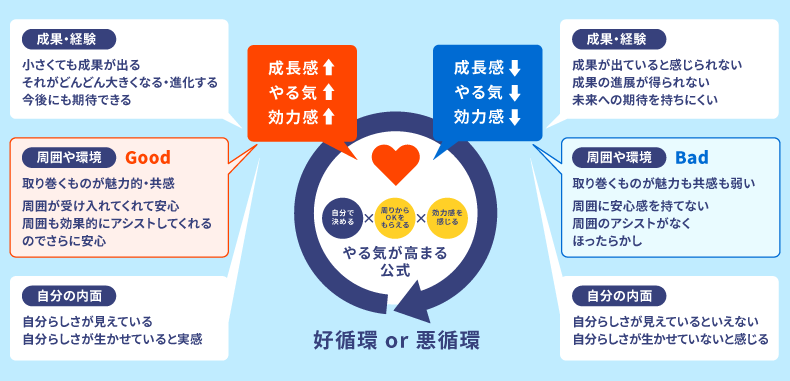

加えて、先程紹介した「やる気が高まりつづける好循環サイクル」は、実は状況次第では悪循環に変わってしまう可能性があるということも覚えておきたいポイントです。

というのも、好循環サイクルは小さくても成果が出たり、自分らしさを発揮できたりといった経験を通じ、本人の未来に対する見通しが明るくなるほどにその効果も高まります。しかし反対に、努力しても思うような結果が出ず、自分のスキルも上手く発揮できないといった場合には、本人が未来に期待を持ちにくくなって意欲や成長・成果の実感も減退していく悪循環に入ってしまいます。

こうしたサイクルの良し悪しを決定づける大きな要因は、メンバー本人の周囲や環境です。たとえば、本人を取り巻く人々や職場が魅力的で共感できたり、周囲が本人を受け入れて適切にサポートしてくれたりする場合には、サイクルはより良い方向に回りやすくなります。

反対に、本人にとって職場の魅力や共感できる相手が足りなかったり、周囲からのアシストが十分でなく安心感を抱けなかったりすると、悪い方向にサイクルが回ってしまう可能性が高まります。

このように、サイクルを回すのはあくまでもメンバー本人であっても、サイクルの効果は外的な要因に左右されやすく、時に思わぬ結果を招くこともある点に注意が必要です。

(6)周囲に求められるのは「やる気」と「やりがい」の後押し

以上の事柄を踏まえると、「これからのオンボーディングのあり方」とは、本人主語と企業主語を両立し、本人が効力感ややる気、成長実感をしっかりと得られるようなオンボーディングプロセスであると結論付けることができます。

なかでも、組織のマネジャーに求められる役割としては、本人の成長実感・やりがいと会社が求める成果の同時実現が挙げられます。同時に、そのことを本人に伝え、共通認識を形成することも大切です。

先程も説明したとおり、成果とやる気には密接な関連性があります。組織に貢献できているという実感はやる気の向上に直結するため、両方が大事であることは本人にもしっかりと共有しましょう。

また、マネジャーや先輩は、「教える」と「自分で考えさせる」という二つのアプローチを状況に応じて使い分けることをおすすめします。時には上司や先輩が正解を持っていない課題を任せてみることで、メンバ自身の主体性の向上が期待できます。

一方で、周囲にいる組織のメンバーは、本人のやりたいことや特性を最大限尊重し、意欲や創意工夫を引き出すような関わり方ができるとよいでしょう。1on1のようなオンボーディングプログラムや仕組みを活用し、ある時はコーチや先生、またある時はパートナーや共感者として、日常的な関わりのなかでメンバーをサポートしてください。

そして人事担当者や経営層には、以上のようなオンボーディングの実現に向けて、組織ぐるみでのサポート体制の構築や、オンボーディング研修の導入といった共通の枠組みづくりが求められます。

この構築すべき体制や枠組みの内容に関しては、今後の連載で詳しく解説します。

新着記事のお知らせは、メールマガジンで行っています。この機会にぜひこちらからご登録ください。

また、リクルートマネジメントソリューションズでは中途入社者を支援するサービスをご用意しています。

ぜひ貴社のオンボーディング施策にお役立てください。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

竹内 淳一

1993 年、株式会社リクルート入社。人事部門での採用リーダーを経て、2003 年から「データを活用し個を生かし組織を強くする」をテーマに、採用から入社後の適応・定着・活躍までを一貫して取り組むコンサルティングに従事。組織マネジャー・プロジェクトマネジャーとしてコンサルティングや営業、サービス開発を行い、2011 年より現職。現在は特に「人材ポートフォリオとリソースフローの最適化」を軸に、製造・サービス・IT業界などの大手企業を中心に支援。

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第6回 「リソースシフト」の増加により、今後オンボーディングはますます重要になっていく

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第5回 「異動者」も新入社員同様オンボーディングの「3つの壁と6つの症状」に直面する

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第4回 新入社員早期戦力化のポイントは「価値観」と「やる気スイッチ」の違いにあり

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第3回 キャリア入社者の支援には「上司と人事」による面談が有効

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第2回 「本人主語+企業主語」で不安を払拭してやる気の好循環へ

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第1回 新たに組織に加わった人材が直面する「3つの壁」と「6つの症状」

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)