連載・コラム

組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

第1回 新たに組織に加わった人材が直面する「3つの壁」と「6つの症状」

- 公開日:2025/07/14

- 更新日:2025/07/16

本連載では、新卒入社者・キャリア入社者・異動者などに対する「オンボーディング(人材を組織に定着させ、早期の戦力化を促進するプロセス)」に関して、組織内で起こりがちな課題を解決するヒントを紹介しています。

第1回は、オンボーディングという言葉の意味・定義のほか、理解しておきたい「3つの壁」と「6つの症状」、オンボーディングが関心を集める背景、社員のオンボーディングにおいて人事に求められる役割を解説します。

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第6回 「リソースシフト」の増加により、今後オンボーディングはますます重要になっていく

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第5回 「異動者」も新入社員同様オンボーディングの「3つの壁と6つの症状」に直面する

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第4回 新入社員早期戦力化のポイントは「価値観」と「やる気スイッチ」の違いにあり

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第3回 キャリア入社者の支援には「上司と人事」による面談が有効

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第2回 「本人主語+企業主語」で不安を払拭してやる気の好循環へ

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第1回 新たに組織に加わった人材が直面する「3つの壁」と「6つの症状」

- 目次

- (1)営業職・キャリア入社のAさんがB社で活躍するまで

- (2)オンボーディングの定義と「3つの壁」「6つの症状」

- (3)今オンボーディングが関心を集めている背景

- (4)社員のオンボーディングのために人事ができること

(1)営業職・キャリア入社のAさんがB社で活躍するまで

「オンボーディングとは何か」を理解するための手がかりとして、まずはキャリア入社で営業職のAさんがB社への入社後に苦労し、のちに活躍を実現するまでのストーリーをみていきましょう。

前職も営業職をしていて一定の実績もあったため、「営業の仕事なんてどこも変わらないはず」と入社前は自信満々だったわたし。ところがいざ入社してみると、B社での日々は苦労の連続でした。

まず直面したのは、社風のギャップでした。B社の社員は普段から「お客様のために」「役に立ちたい」といった言葉を使うのですが、当時のわたしには綺麗事にしか感じられませんでした。また、先輩社員からは仕事以外の事柄に関しても自らのスタンスを問われ、答えに困ることも多々ありました。

一方、実務では、入社直後はある程度自由にさせてもらえたため、はじめは壁を感じませんでした。しかし、入社3カ月目から顧客を担当する責任ある立場になると、これまでのやり方はまったく通用しなくなりました。それでも前職での成功体験があったわたしは、当初は他人のせいにばかりしていました。

そんなわたしを変えたのは、当時のマネジャーから言われた「今のAさんのままでは、そのうち誰も協働してくれなくなるよ」との言葉でした。実際にその後、わたしは当事者意識のなさからお客様に最適とは言い難い提案をしてしまい、社内でも叱責され大きな挫折を味わうこととなりました。このままではいけない、と自分なりに成果が出ない原因を考え、教育担当の先輩の力も借りながら努力を重ねたことで今のわたしがあります。先輩たちには、本当に感謝してもしきれません。

「自分はひとりじゃない」と知ることは、壁を乗り越えるうえで大きな後押しになります。とはいえ、周囲がどれだけ手助けをしてくれたとしても、ぶつかった壁から何を得て、どう行動につなげるかを最後に判断するのは自分です。研修やアドバイスも役に立ちますが、それらはあくまできっかけであり、答えはいつだって自分のなかにしかありません。

壁をつくるのも、乗り越えるのも自分ですが、壁の先には必ず新たな景色が待っています。そう信じながら、わたしはこれからもB社で頑張っていくつもりです。

実はこうしたケースは決して珍しいものではなく、Aさんの事例からはオンボーディングにおいて多くの組織が直面する課題をうかがい知ることができます。

(2)オンボーディングの定義と「3つの壁」「6つの症状」

Aさんの事例にみられるオンボーディングの課題に話を移す前に、一度ここで「オンボーディング」の意味・定義を確認しておきます。

オンボーディングとは、もともとは英語で「(船や飛行機に)乗り込む」という意味の言葉であり、ビジネス用語としては「人材を組織に定着させ、早期の戦力化を促進するプロセス」を指します。より具体的に言うと、採用や異動によって組織に新しく加わったメンバーが、スムーズに組織の仕事や文化などを理解し、なるべく早く力を発揮してもらうための取り組みがオンボーディングにあたります。

そんなオンボーディングにおいて組織および人材が直面する困難を、弊社では「3つの壁」と「6つの症状」に分類しています。分類の内容は以下のとおりです。

3つの壁

- 会社文化・職場風土の壁

- 仕事の壁

- キャリア・成長の壁

6つの症状

- 転職先の習慣、職場の雰囲気に馴染まない

- 人間関係・ネットワークを広げにくい

- 転職先の会社の仕事の進め方に戸惑う

- 転職先の業務知識がなかなか習得できない

- 今の仕事が「自分の目指す状態」につながっていないように感じる

- 周囲のレベルに自分がついていけるかどうか不安を感じる

この分類を踏まえてAさんの事例をみていくと、Aさんははじめに“会社文化・職場風土の壁”を感じていることが分かります。「お客様のために」「役に立ちたい」といったモチベーションを重視し、先輩が常にスタンスを問うといったB社の社風は、入社直後のAさんにとっては受け入れ難いものでした。

また、入社3カ月目には“仕事の壁”にも直面しています。前職で成果をあげていた自分のやり方に固執するあまり、AさんはB社の仕事の進め方に順応できずに結果を出せない日々が続いていました。

さらに、「これまでのやり方はまったく通用しなくなり」「他人のせいにばかりして」とあるように、Aさんは理想とはかけ離れた自らの姿を受け止められずにいたようです。加えて、当事者意識が足りず、無責任な対応をして叱責されてしまうという失敗も経験していました。こうした出来事は、3つの壁の1つである「キャリア・成長の壁」にあたると考えられます。

ほかにも、Aさんはマネジャーの「今のAさんのままでは、そのうち誰も協働してくれなくなるよ」との言葉が再起のきっかけになったと語っています。この点はまさに、6つの症状にある「周囲のレベルに自分がついていけるかどうか」という不安をAさんが抱えていた証拠といえるでしょう。

以上のように、3つの壁と6つの症状は、新たな組織に加わる際には誰もが直面する可能性のあるものです。オンボーディングについて考えるうえでは、このことを大前提として理解する必要があります。

ちなみに、新卒入社とキャリア入社、異動の場合では、3つの壁と6つの症状にそれぞれ違った傾向がみられます。この傾向については、今後の連載で追って解説します。

(3)今オンボーディングが関心を集めている背景

「3つの壁」と「6つの症状」の概念が生まれたきっかけは、10年ほど前に弊社が社内の約20名を対象に実施したインタビューにあります。

公開された同インタビューの結果には社内外から多くの反響が寄せられ、得られたデータはのちにお客様に対する支援の現場でも活用されることになりました。同時にこのことは、多くの企業や人事担当者がオンボーディングに関心を持っているという事実も明らかにしました。

では、オンボーディングが近年これほどまでに関心を集める理由はどこにあるのでしょうか。最大の要因として考えられるのは、慢性的な人材不足が生む「採用難」と「定着問題」です。なかでも採用難の傾向は、昨今は流動性が高まりつつあるものの依然として根強く、少子高齢化や労働生産性の低さ、女性や高齢者層の雇用の乏しさ、旧態依然とした企業文化なども原因の一部とされています。

また、採用が容易でない現代においては、獲得した人材の定着も企業にとってこれまで以上に重要な問題となっています。その結果、限られた人材の価値を最大化すべく、多くの企業が一人ひとりの従業員へのオンボーディング施策に注力するようになったのです。

そうした現状が分かる具体的な事例として、サービス業を展開するC社のケースを紹介します。現在、C社では事業が急拡大のフェーズにあることから、それぞれ100名以上の新卒・キャリア採用枠を設定し、毎年計200名以上もの人材の採用に取り組んでいます。しかし、応募者に対する動機付けが不十分なこともあり、採用活動は苦戦を続けています。

一方で、社員の定着に関しては現時点では大きな問題はみられないものの、社内からは新入社員のモチベーションに組織が応えきれていないという声が寄せられはじめています。また、キャリア入社者の専門性が十分に発揮されていないとの指摘もあり、新入社員たちの不満の高まりをはじめとして水面下では多くの問題が発生しつつあると推測されます。

そのうえ現在のC社には、新入社員の活躍を支援するためのオンボーディングの仕組みが十分に整っていません。例えば、各職種の具体的な活躍イメージを共有できていないC社は、育成すべき人材や育成にふさわしい方法を的確に判断できません。加えて、C社にはキャリア入社者の社内での様子を継続的に把握する仕組みがなく、人事部署はわずかな情報のみを頼りに活躍状況を評価することを強いられています。

そのため、もし適切なオンボーディング施策が今後も行われなければ、C社の新入社員の心理状態はさらに悪化し、多くの離職者が発生してしまうでしょう。こうしたC社のような企業が、現在の日本にはすでに数多く存在すると考えられています。

(4)社員のオンボーディングのために人事ができること

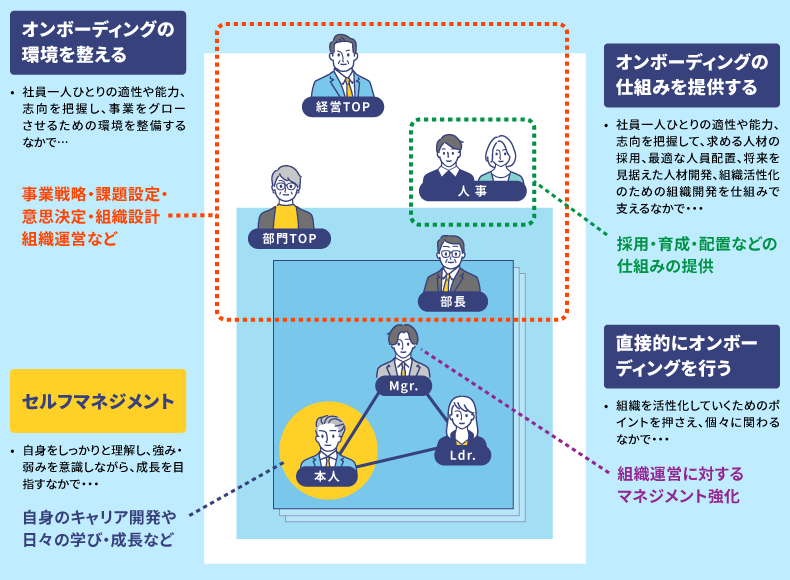

では、社員のオンボーディング改善に向け、人事担当者には何ができるのでしょうか。その答えは、周囲を巻き込んだ「オンボーディングの仕組みづくり」にあります。

まず理解しておきたいのは、オンボーディングの成功には対象となる人材本人のセルフマネジメントが不可欠であるという点です。組織に加わった人材自らが主体的に努力しなければ、どれだけ優れた環境であったとしてもオンボーディングは成就しません。

そのため、新たな環境での活躍を実現するには、一人ひとりの人材が3つの壁と6つの症状に向き合い、周囲の力も頼りながら自らを高めていくことが求められます。また、オンボーディングの主体には人材本人だけでなく、その上司も含まれます。当事者として上司がオンボーディング施策を実行し、部下を積極的にバックアップすることも大切な取り組みの1つです。

とはいえ、人材本人のセルフマネジメントには限界があるうえ、直属の上司となるマネジャーの多くは非常に多忙であり、オンボーディングに割けるリソースは限られています。そこで重要となるのが、人事が中心となって行うオンボーディング環境の整備です。

経営や部門のトップ、職場全体、そして人事が協力し、オンボーディング研修や人事施策の導入といった仕組みづくりに取り組むことは、人材のセルフマネジメントの促進や上司によるサポートの強化に大きな効果を発揮するでしょう。

今回は、オンボーディングを考える際の基本的な枠組を紹介しました。今後の連載ではこの枠組を踏まえ、数回にわたってオンボーディングの具体的な課題とその解決のヒントを解説する予定です。

新着記事のお知らせは、メールマガジンで行っています。この機会にぜひこちらからご登録ください。

また、リクルートマネジメントソリューションズでは中途入社者を支援するサービスをご用意しています。

ぜひ貴社のオンボーディング施策にお役立てください。

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

竹内 淳一

1993 年、株式会社リクルート入社。人事部門での採用リーダーを経て、2003 年から「データを活用し個を生かし組織を強くする」をテーマに、採用から入社後の適応・定着・活躍までを一貫して取り組むコンサルティングに従事。組織マネジャー・プロジェクトマネジャーとしてコンサルティングや営業、サービス開発を行い、2011 年より現職。現在は特に「人材ポートフォリオとリソースフローの最適化」を軸に、製造・サービス・IT業界などの大手企業を中心に支援。

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第6回 「リソースシフト」の増加により、今後オンボーディングはますます重要になっていく

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第5回 「異動者」も新入社員同様オンボーディングの「3つの壁と6つの症状」に直面する

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第4回 新入社員早期戦力化のポイントは「価値観」と「やる気スイッチ」の違いにあり

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第3回 キャリア入社者の支援には「上司と人事」による面談が有効

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第2回 「本人主語+企業主語」で不安を払拭してやる気の好循環へ

- 組織が抱えるオンボーディングの課題を乗り越えるヒント

- 第1回 新たに組織に加わった人材が直面する「3つの壁」と「6つの症状」

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)