連載・コラム

「働く」ことについてのこれまでとこれから 第3回

食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】

- 公開日:2019/04/15

- 更新日:2024/05/28

「働く」意味合いは、社会によって異なります。懸命に働くことをよしとする社会もあれば、働くことをなるべく避ける社会もあります。それらを相対化して眺めてみることで、働く意味合いを深く考えることができます。

相対的に考える方法として、日本とは異なる社会、つまり地理的に離れている国から考える方法と現代ではない時代の社会から考える方法がありますが、手始めに、地理的にも、歴史的にも、極端に異なる社会から見ていきましょう。

狩猟採集民社会です※1。

◆前編はこちら

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第12回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第11回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【中編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第10回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第9回

- 統計資料から見た現代の労働観【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第8回

- 統計資料から見た現代の労働観【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第7回

- 労働中心の時代(近代以後の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第6回

- 労働中心の時代(近代以後の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第5回

- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第4回

- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第3回

- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第2回

- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第1回

- 「働く」という概念が変わっていく

狩猟採集民の労働の特徴は、未分化性

狩猟採集民の労働の特徴は、その未分化性にあります。

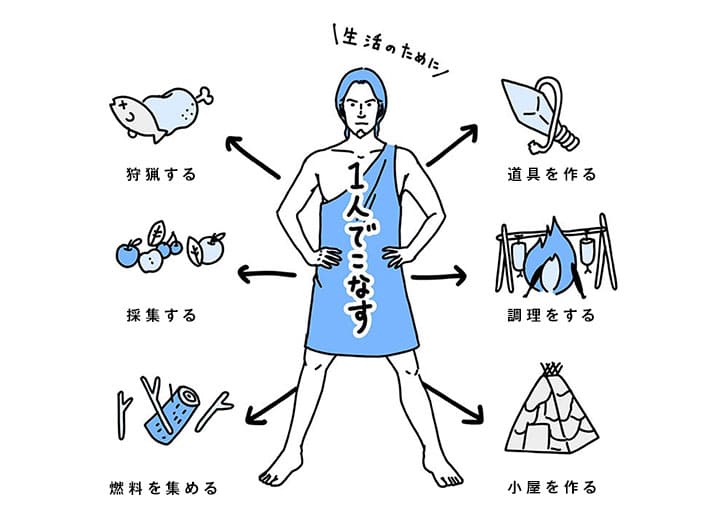

狩猟採集民の職住は接近し、仕事と生活は一体となっています。その仕事も、専門化されていません。男女での分業はありますが、さまざまな仕事を1人の人がこなします。「道具を作る」「狩猟する」「採集する」「燃料を集める」「調理をする」「小屋を作る」いずれも皆で行います。子供も小さい頃から狩猟のための武器を作り、狩猟採集を行います。子供たちの遊びは、単なる遊びというよりも大人になってしなければならないことの予行演習のようなものが少なくありません。大人の活動の模倣です。弓矢の練習。掘っ立て小屋作り。焚き火。遊びと学び、そして働くことが分化されていません。

逆にいうと、現代の労働は、生活から切り離されています。仕事は分業化され、1つの分野を掘り下げるようになっています。生活空間と働く空間も分離されています※2。仕事は、有償か無償かに分けられ、遊・学・働も概念的には分けられています。

1人がいくつも仕事をするのは、狩猟採集民に限ったことではありません。日本の農民も、「生活に必要なものをできるだけ自製自給」※3 しました。農業やものづくりを行うにあたっては、生活する場で働き、働きながら家事や育児をしていました。ワークとライフは分化されていませんでした。それが、近代化にともなって分化していきました。生活する場所と働く場所も、分離されていきました。クルマや電車で通勤し、工場やオフィスで働くことが当たり前になっていきました。

ワークとライフが分離したのは、ここ100年程度であり、人類の歴史から考えると短い期間の出来事です。再び、その境界がなくなっていくことも十分に考えられます。

労働といったときには、有償労働を想定することが多いですが、「家事」や「育児」や「親の介護」のような無償労働も働くことであると捉えている人は半数います※4。プロボノのように、各分野の専門スキルや経験を生かしてボランティア活動を行い、社会問題を解決する人が増えていけば、「働く」ことの意味合いも変わっていきます。

ある企画職に属している人に、1日の労働時間を尋ねたところ、「ワークとライフの境界はない」という回答でした。「飲んでしゃべって、ああ楽しかったということもあれば、仕事のヒントをもらえることもある。後日、仕事の発注が来ることもある」「映画を見ていても、ビジネスのネタはたくさんある」「そもそも、仕事をするときも美術館に行くときも走るときも、どれも楽しく行っていて、そこにあまり区別はない」とのことでした。

知的労働で、仕事に裁量権があり、自律的に仕事を設計できる人にとってみると、労働時間という概念はあまり意味をなしません。多くの経営者は、起きている時間は四六時中仕事のことを考え、遊んでいるときでも仕事のネタを探しています。遊びが仕事であり、仕事が遊びでもあります。

気をつけなければならないのは、すべての仕事において、ワークとライフの境界がなくなっているわけではないということです。飛行機を操縦するパイロットは、余暇の時間にしっかり休養を取って、万全な体調でコックピットに座り、飛行時間中には仕事に集中してほしいと願います。飲食や小売りの接客サービスも同様、職場に私生活を持ち込むことはできません。自分の裁量で自分の時間をコントロールできればいいですが、そうではない仕事の場合、ワークとライフは分離せざるを得ません。

ホテルに就職したある女性に「働く」ことについてインタビューしたとき、彼女は「働いている時間と余暇の時間の比は8対2のイメージ。でも、心は2対8である」と話していました。働くことと余暇はしっかり分離して、余暇中心の生活を営みたいという意向を持っています。しかし、単に働く時間を短くしたいわけではなく、意味のある仕事をしたいとも話していました。では、すぐに意味のある仕事にすぐに就職できるのかというとそう簡単にはいかないと思っていますし、今の仕事も、それなりに意味があると思って就いた仕事でした。彼女は、この仕事で再度、「働く」意味合いを考えてみたいと言いながらも、「日々の忙しさにかまけて、ゆっくり考える時間がない」とも言っていました。

狩猟採集民社会から見た現代社会

7歳のときからほぼ12年間、西パプアのニューギニアで狩猟採集の生活をしているファユと暮らし、教育を受けるためにヨーロッパに帰ってきたドイツ人ザビーネ・キューグラーは自叙伝を書いています※5。彼女の著作には、現代社会において、知らず知らずのうちに、私たちが目に見えないものにからめとられている様子が描かれています。狩猟採集民の社会と現代社会の違いが浮き彫りにされている部分に関して、少し長くなりますが、以下に引用します。

狩猟採集民には、狩猟採集民ならではの不安があります。感染症にかかるかもしれない。他の集団から襲われるかもしれない。毒蛇にかまれるかもしれない。獲物が捕れないかもしれない※6。

しかしながら、狩猟採集民社会には手触り感のある生(せい)があります。自然との共生※7、共同体のなかでの居場所です。一方、私たちは、大きなシステムのなかで生きています※8。それを当たり前に思っていますから、そのシステムの存在に気づきません。ところが、東日本大震災のような災害が起きたときになってやっと気づくのです。ライフラインが途切れ、店に食料品がなくなるとパニックになります。私たちは心もとないシステムの上で暮らしていることに気づきます。そしてそれが、何ともいえない不安感につながります。

ザビーネがいうように、私たちは労働市場、収入、年金、貨幣、さまざまなライフラインに依存しています。それらのものに少しでもそっぽを向かれると、たちまち食べられなくなります。正常に社会が動いているときであればいいのですが、社会が軋めば食えなくなります。

そのことに気づくのに、社会が軋むほど大きな変動である必要はありません。会社の業績が悪くなり、リストラにあえば、転げ落ちていくことになります。

どこまでも落ちていく社会

湯浅誠氏は、現代の日本を、うっかり足を滑らせたら、どこにも引っかかることなく、最後まで落ちてしまう、「すべり台社会」といいます※9。

なぜ日本は「すべり台社会」なのでしょうか。

この続きは、メルマガ会員限定でダウンロードいただけます(PDF形式/1,108KB)

※すでにメルマガ会員の方はこちらからダウンロードください(パスワードは通常通り)

※メルマガ会員でない方、パスワードをお忘れの方はこちらからお申し込みください

次回は、江戸時代の労働から考えていきます。

※1 私たちの祖先は、農耕を行う前、動物を狩り、木の実を採集する、狩猟採集民でした。タイムマシンに乗って、古代の狩猟採集民を直接観察できればいいのですが、そういうわけにもいきません。ゆえに、現代に残された人工物を手がかりに、古代の狩猟採集民の暮らしを類推します。しかし、残された人工物はわずかであり、確かなことはよく分からないという状況です。なので、現代の狩猟採集民社会から古代の狩猟採集民社会を推測するという手段が採用されます。

しかしながら、そのような推測は慎重に行う必要があります。なぜなら、現代の狩猟採集民は、近隣の影響を受け、急速に現代化しているからです。その生活が、数万年前と同じであると考えるのは危険です。現代文化と接するうちに、狩猟採集をしながら農耕を行い、服や靴、ベッドを所有し、子供を学校に通わせるようになった狩猟採集民もいます。

また、現代まで生き延びている狩猟採集民は、気象条件が厳しく、人の住みにくいところに住んでいます。「狩猟採集民」とひとくくりにできない多様性も持っています。ゆえに、現代の狩猟採集民を観察して、古代の狩猟採集民の暮らしぶりを推測するには、慎重さが求められるのです。

しかしながら、ここでの目的は、古代の狩猟採集民を正確に捉えることではなく、現代日本社会において私たちが当然と思っている「働く」という概念を疑うことにあります。ゆえに、ここでは、現代の狩猟採集民の暮らしについて分かっていることを用いて、「働く」ということを考えていきます。

※2 東京圏の平均通勤時間は往復で1時間42分(NHK『2015年 国民生活時間調査』)。

※3 宮本常一(2012年)『生きていく民俗―生業の推移』河出書房新社

※4 労働政策研究・研修機構『勤労生活に関する調査』

※5 ザビーネ・キューグラー(2006年)『ジャングルの子―幻のファユ族と育った日々』松永美穂、河野桃子(書影)訳 早川書房

※6 ゆえに、現代人と接触した狩猟採集民のなかには、狩猟採集生活をやめて定住し、Tシャツを着て農業を始める人もいる。「米はあるし、蚊もいない!」生活を求める人もいる。

ジャレド・ダイアモンド(2013年)『昨日までの世界―文明の源流と人類の未来』倉骨 彰訳 日本経済新聞出版社 参照

※7 多くの狩猟採集民時代の人はマンモスのような大型の動物を絶滅させているので、自然と共生していないともいえますが、現代社会に比べると、自然に依存し、自然と共に生きているという点から「自然との共生」という言葉を使っています。

※8 狩猟採集民も、共同体から外れたら生きていけないので、共同体はシステムと言えますが、現代社会に比べると、規模が小さく、目に見えるという意味で安心感があります。

※9 湯浅 誠(2008 年)『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』岩波書店

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

主幹研究員

古野 庸一

1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社

南カリフォルニア大学でMBA取得

キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事

2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第12回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第11回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【中編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第10回

- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第9回

- 統計資料から見た現代の労働観【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第8回

- 統計資料から見た現代の労働観【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第7回

- 労働中心の時代(近代以後の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第6回

- 労働中心の時代(近代以後の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第5回

- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第4回

- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第3回

- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第2回

- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【前編】

- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第1回

- 「働く」という概念が変わっていく

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての