調査レポート

【調査レポート】長時間労働に関する実態調査2025

20〜30代正社員の月の平均労働時間に関する実態と意識

- 公開日:2025/11/17

- 更新日:2025/11/17

日本では「長時間労働」が長らく企業課題の1つとなってきました。いきすぎた長時間労働が社会的な問題となるなか、20〜30代の若手世代は実際にどのくらいの時間を仕事に費やしているのでしょうか。また、労働や働き方に対してどのような意識を持っているのでしょうか。本調査では、20〜30代正社員300名にアンケートを実施し、実態と意識を明らかにしました。

- 目次

- 調査概要

- 月間労働時間の実態:過労死ラインは減少、短時間希望者が増加

- 労働時間の希望理由:仕事以外の生活やキャリア形成への時間を重視

- 労働時間に対する意識:仕事以外の生活を充実させたい

- マネジメントの特徴と労働時間

- まとめ:長時間労働のリスクは減少し、生活やキャリアの選択肢が広がっている

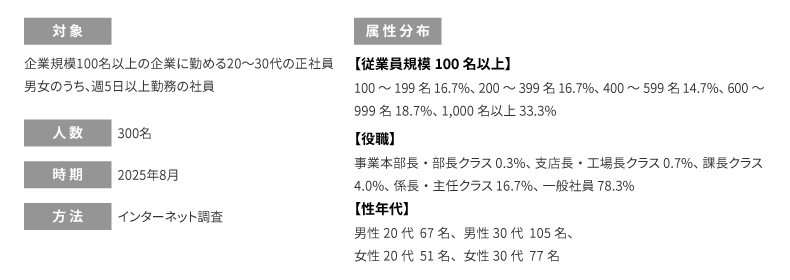

調査概要

※本調査は、弊社が2017年に実施した調査と同様に「20〜30代の正社員で、週5日以上勤務する一般社員」を対象としています。ただし対象条件に一部違いがあります。

- 前回(2017年):従業員300名以上の企業に勤める528名(男女同数)

- 今回(2025年):従業員100名以上の企業に勤める300名(男女比は不均等)

月間労働時間の実態:過労死ラインは減少、短時間希望者が増加

まず、時間外労働を含めた月間労働時間について質問しました(図表1)。

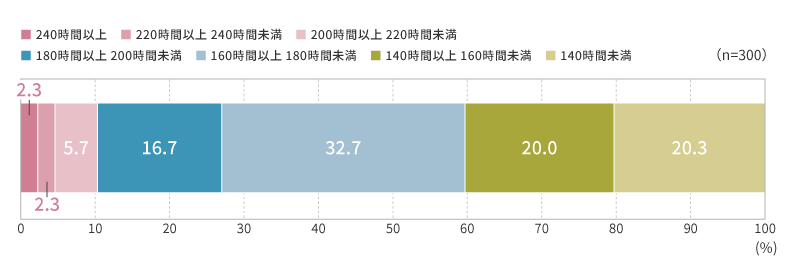

過労死ラインとされる月間240時間以上働く人は2.3%で、2017年に実施した調査と比較して長時間労働者の割合は減少しています(図表2)。一方、2017年調査では4%以下にとどまっていた、月間140時間未満で働く人は、今回の調査では20.3%に達し、短時間で働く正社員の割合が増えていると考えられます。

労働時間が160時間以上180時間未満の層の割合が最も高く、平均的な労働時間も2017年と比較して短縮傾向にあります。こうした変化は、働き方改革や企業の制度整備、さらに20〜30代正社員の意識変化の影響を示していると考えられます。

<図表1>時間外労働を含めた現在の月間労働時間(2025年調査)(単一選択)

<図表2>時間外労働を含めた現在の月間労働時間(2017年調査)

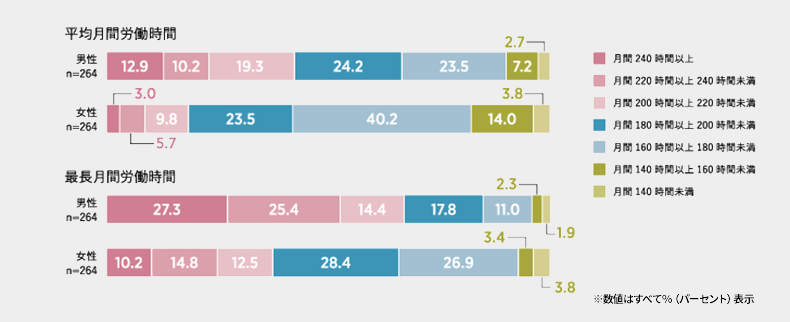

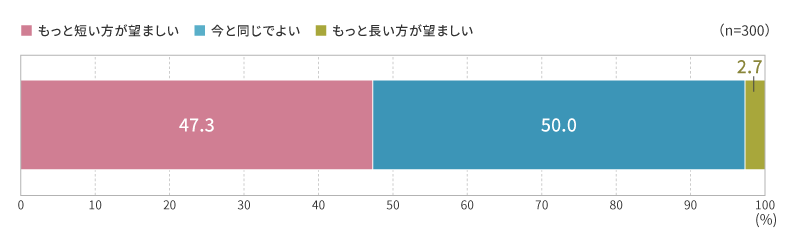

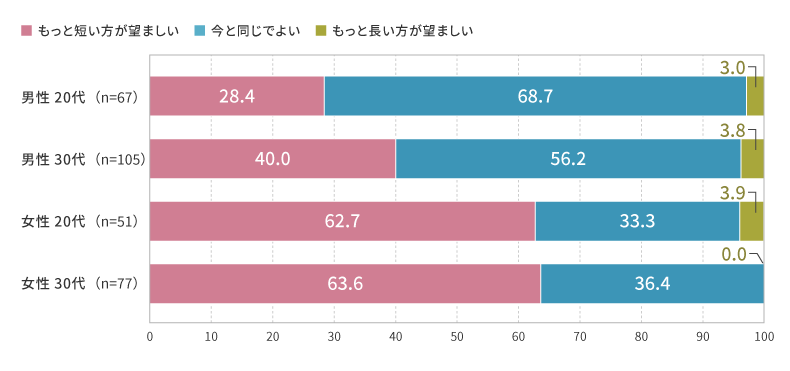

次に、望ましい労働時間について質問しました(図表3)。

結果は「もっと短いほうが望ましい」が47.3%、「今と同じでよい」が50.0%と、上位2つが約半数を分け合う形となりました。さらに性別・年代別に見ると、男性の半数以上が今の月間総労働時間を維持したいと回答していることがわかりました。一方で女性の6割以上が今より短い労働時間を希望しているという結果となりました。

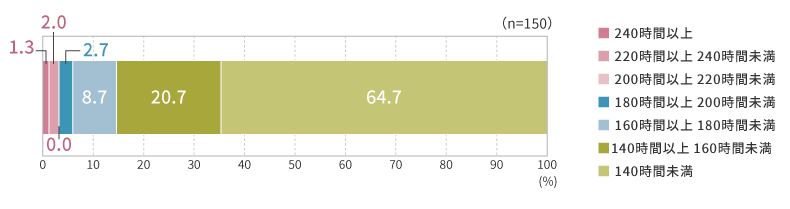

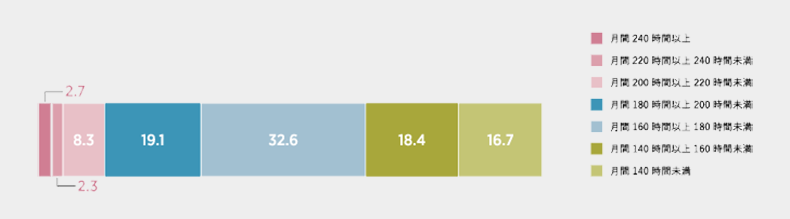

さらに、「もっと短い方が望ましい」「もっと長い方が望ましい」と答えた150人に対し、望ましい労働時間の具体的な数値を尋ねたところ、「140時間未満」が64.7%を占める結果となりました(図表4)。参考までに、2017年調査では「160時間以上180時間未満」が最も多く選ばれていました(図表5)。

<図表3>労働時間に対する意向(2025年調査)(単一選択)

全体

性別・年代別内訳

<図表4>「もっと短い方が望ましい」「もっと長い方が望ましい」と答えた人の望ましいと思う労働時間(2025年調査)(単一選択)

<図表5>望ましいと思う労働時間(2017年調査)

労働時間の希望理由:仕事以外の生活やキャリア形成への時間を重視

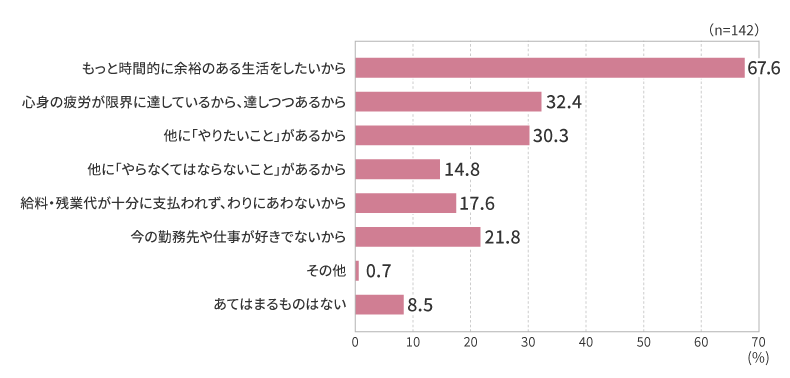

「もっと短い方が望ましい」と答えた人に理由を聞いたところ、「もっと時間的に余裕のある生活をしたいから(67.6%)」「心身の疲労が限界に達しているから、達しつつあるから(32.4%)」「他に『やりたいこと』があるから(30.3%)」という結果となりました(図表6)。

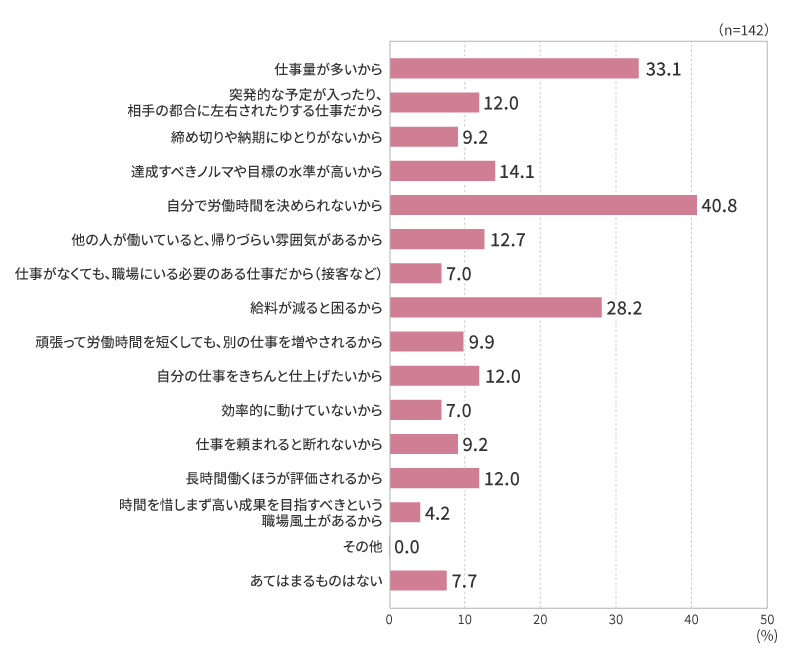

一方で、希望通り短くできない理由としては「自分で労働時間を決められないから(40.8%)」「仕事量が多いから(33.1%)」「給料が減ると困るから(28.2%)」が挙げられました(図表7)。2017年調査と比較すると、「突発的な予定、相手の都合(12.0%)」「ゆとりのない納期(9.2%)」、「高いノルマ・目標(14.1%)と、仕事の特徴や目標設定に関する項目の選択割合は低下しました。

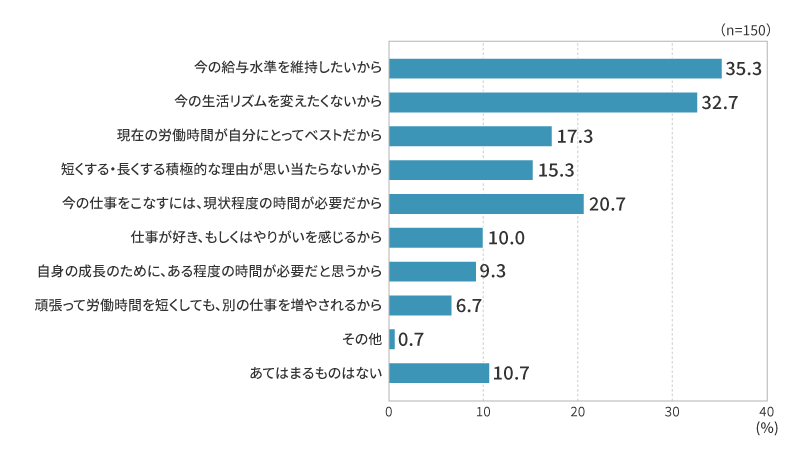

また、「今と同じでよい」と答えた人の理由は、「給与水準の維持(35.3%)」や「生活リズムの維持(32.7%)」が多く、給与と生活の安定を重視する傾向が見られます(図表8)。

<図表6>労働時間がもっと短い方が望ましいと思う理由(複数回答可)

<図表7>労働時間をもっと短くしたいのに短くできない理由(複数回答可)

<図表8>労働時間が今と同じでよいと思う理由(3つまで選択可)

労働時間に対する意識:仕事以外の生活を充実させたい

ここまで、現状の労働時間、望ましい労働時間やその理由などについて確認しました。

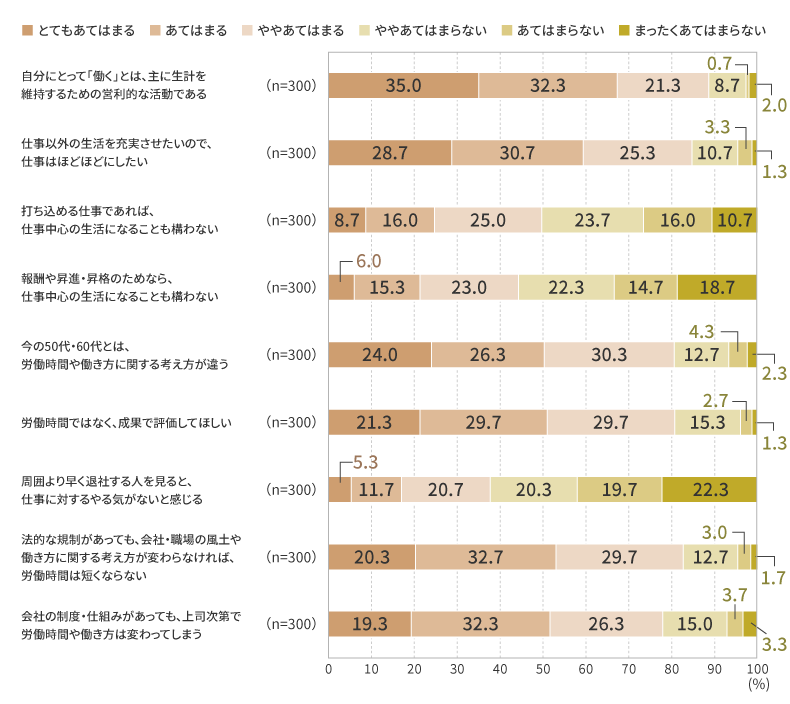

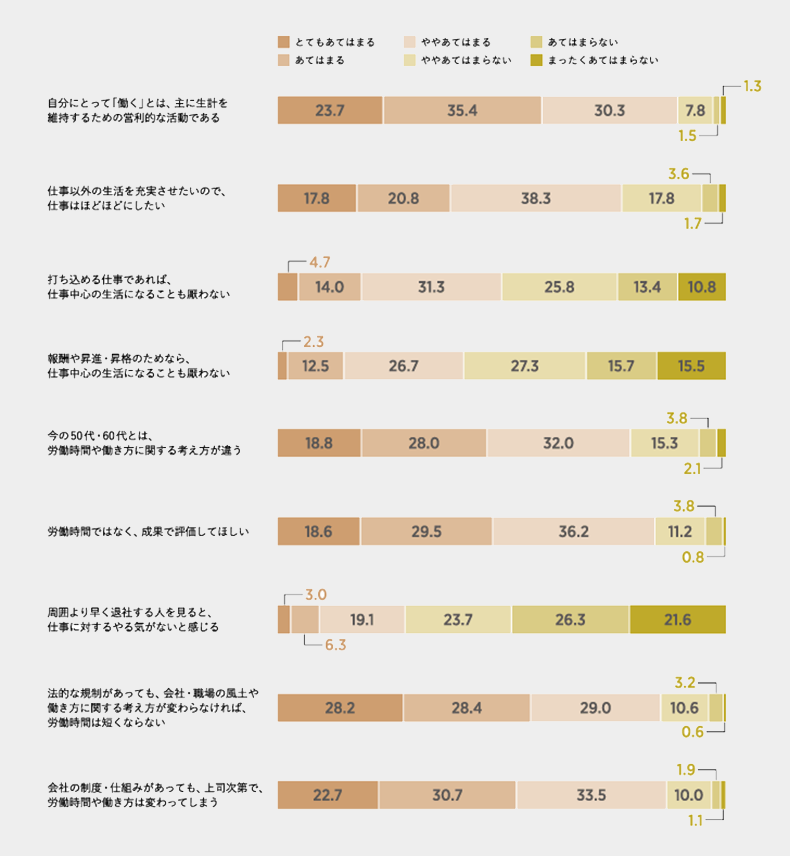

次に、少し視点を変えて、今回の調査対象である20~30代が、労働や労働時間についてどのような考えを持っているか質問しました(図表9)。

「自分にとって『働く』とは、主に生計を維持するための営利的な活動である」「仕事以外の生活を充実させたいので、仕事はほどほどにしたい」「労働時間ではなく、成果で評価してほしい」という考えに対し、「ややあてはまる~とてもあてはまる」の合計が8割以上という結果となりました。

「打ち込める仕事であれば」「報酬や昇進・昇格のためなら」仕事中心の生活になることを厭わないという回答も少なからず見られるものの、労働時間を減らし、仕事以外の人生も充実させたいという価値観があるように見られます。

長時間労働の是正のための法律や各社制度はその実現を後押しするように思えます。しかし、実際には「今の50代・60代とは、労働時間や働き方に関する考え方が違う」「法的な規制があっても、会社・職場の風土や働き方に関する考え方が変わらなければ、労働時間は短くならない」に同意する人が約8割いることもわかりました。

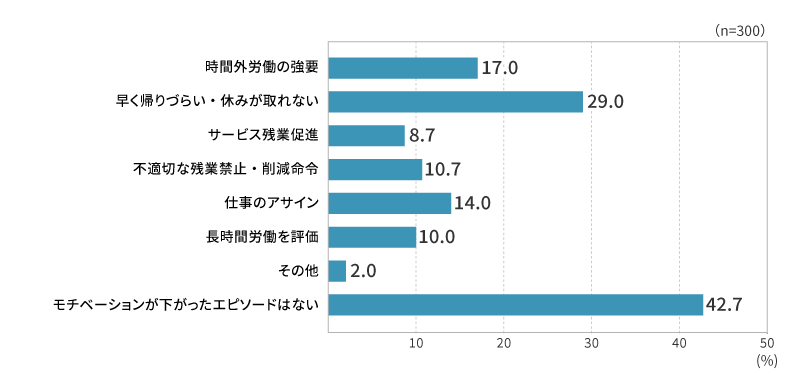

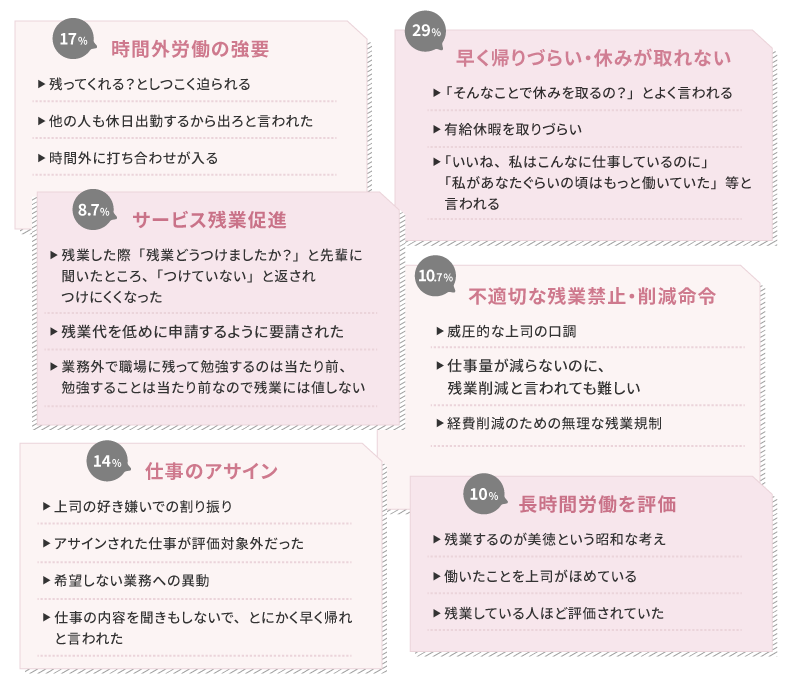

労働時間に関する上司・職場でのコミュニケーションを通じて「モチベーションが下がったエピソード」(図表11)で具体的に述べられるように、「仕事量が減らないのに残業削減と言われる」「残業している人ほど評価されている」「自分の仕事を前倒しで終わらせても、他の仕事を回される」といったマネジメント上の課題が是正されることが必要と考えられます。この傾向は、2017年調査でも見られました。

<図表9>労働時間に関する考え(2025年調査)(最もあてはまるものを単一選択)

<図表10>労働時間に関する考え(2017年調査)

<図表11>労働時間に関してモチベーションが下がったエピソード(単一選択・自由記述)

マネジメントの特徴と労働時間

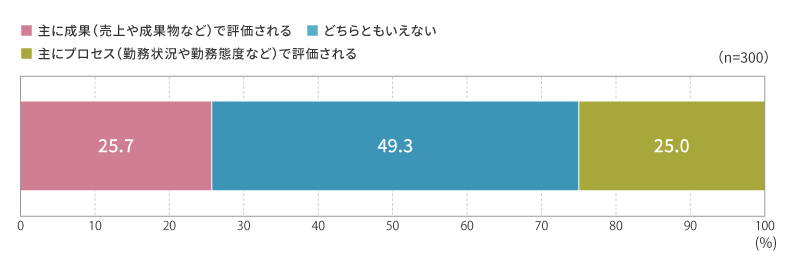

次に、勤務先の評価指標や働き方の自由度について質問しました。

勤務先の評価指標については、成果評価(25.7%)とプロセス評価(25.0%)がほぼ同数で、「どちらともいえない」が49.3%という結果となりました(図表12)。

モチベーションが下がったエピソード(図表11)においては、残業した方が評価されると捉える風潮があることも見受けられ、プロセス評価によるモチベーション低下も一定程度あることがうかがえます。

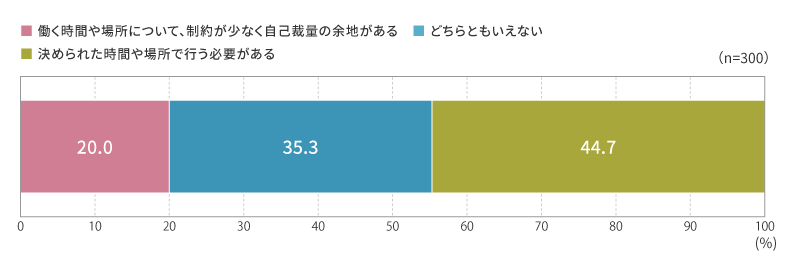

働き方の自由度については、「決められた時間や場所で行う必要がある(44.7%)」「自己裁量の余地がある(20.0%)」「どちらともいえない(35.3%)」という結果となりました(図表13)。

前述の労働時間をもっと短くしたいのに短くできない理由(図表7)において、「自分で労働時間を決められないから(40.8%)」と、働き方の裁量に関する項目が最も多く選ばれました。仕事量が多いと定時に帰れないことがあるかもしれませんが、仕事が早く終わった場合は定時前に退社できるなどの柔軟な対応ができれば、労働時間の改善につながる可能性が考えられます。

<図表12>勤務先の評価指標

<図表13>勤務先の働き方の自由度

まとめ:長時間労働のリスクは減少し、生活やキャリアの選択肢が広がっている

今回の調査では、過労死ラインを超える長時間労働者が減少していることが確認できました。また、月間140時間未満で働きたいと希望する人も20%を超え、平均的な労働時間やボリュームゾーンも短縮傾向にありました。

一方、「仕事の内容を聞きもしないで、とにかく早く帰れと言われた」「経費削減のための無理な残業規制」というように、何が何でも時短という柔軟性に欠けた対応も、仕事のモチベーションを下げかねません。本人がその仕事にかける思いや、職場や仕事への満足度によって、望ましいと思う労働時間も一通りではありません。企業と個人にとって持続可能な働き方であることは大前提にしつつ、多様性も許容する労働時間マネジメントを検討していくことが、真に個を生かすことにつながるでしょう。

昨今、男女問わず育児や家事を行なったり、副業やリスキリングなど会社外での活動に時間を使ったりする傾向はさらに強まっています。社員一人ひとりが、会社だけでなく自分自身のキャリアや生活全体を考えながら働いていることがうかがえます。

このように、一定の長時間労働の抑制と多様な働き方・時間の使い方の拡大は、20〜30代正社員にとってポジティブな変化であり、今後の働き方やキャリア形成にも大きな影響を与えるものといえるでしょう。

お手元にダウンロードいただける、調査結果のPDF版はこちら

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)