調査レポート

新規学卒新入社員の成長実感に関する調査

新入社員が成長実感を得られる環境・仕事の性質

- 公開日:2025/03/24

- 更新日:2025/08/05

「配属ガチャ」という言葉を耳にするようになって数年が経ちました。配属先がどのような環境で、どういった仕事に取り組むことになるかということに大きな不安を抱きつつ入社する新規学卒新入社員(以下、「新入社員」)は少なくないのではないでしょうか。今回は、新人社員が「成長実感」を得やすい環境や仕事の性質について、入社後約1年が経過した新入社員を対象に行った調査の分析結果をもとに、考えていきます。

- 目次

- 成長実感がない新入社員のうち53.8%は転職意向がある

- メンターやOJTリーダーがいる人は成長実感が高い

- フィードバック量や貢献説明が成長実感に影響する可能性がある

- スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性・ 職務の相互依存性は、新入社員の成長実感に正の影響を及ぼす

- 職種によって仕事の性質と成長実感の関係性は異なる

- 総括

成長実感がない新入社員のうち53.8%は転職意向がある

「配属先」は新入社員にとって、離職にも関わり得る大きなキーワードといえましょう。配属先職種への評価が入社半年後の満足度に寄与(マイナビ, 2020)していることや、希望しない配属や仕事と自身の適性の不一致が転職検討理由としてしばしば挙げられる(ディスコ, 2022)などの指摘もあります。とはいえ、新入社員全員を第一希望の職場に配属することは残念ながら不可能に近いでしょう。そのため、本調査においては本人の希望とは別の観点で、「新入社員の適切な配属先」というものについて検討すべく、本人の「成長実感」に着目しました。なぜなら、成長を実感している若手社員ほど継続就業意向が統計的に有意に高い(パーソル総合研究所, 2020)ことや、若年社員は「成長実感」が高くなるほどパフォーマンスとエンゲージメントが高まる(山本, 2024)ことが指摘されており、新入社員において、成長実感は重要な指標であると考えられるからです。

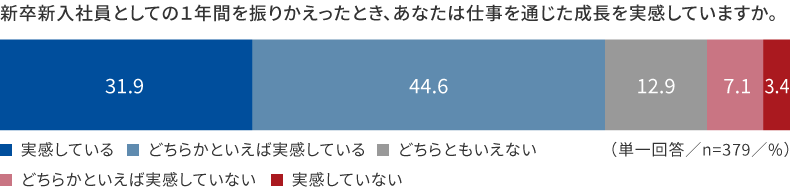

まずは、「新卒新入社員としての1年間を振りかえったとき、あなたは仕事を通じた成長を実感していますか」という設問によって、「成長実感」を測ることとしました。その結果、成長を「実感している」/「どちらかといえば実感している」新入社員は回答者の76.5%という結果が出ました(図表1)。

<図表1>成長実感

※今回の調査においては、現在の職場で6カ月以上勤務していない社員は対象外としているため直近数カ月で離転職した新入社員を含んでいないことや、300名以上の従業員規模の企業に勤務している回答者が7割弱と多いことを留意する必要があります

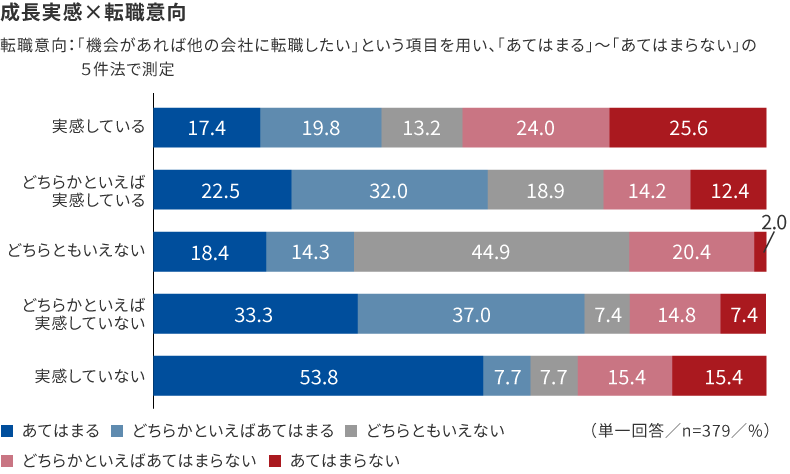

8割弱の新入社員が成長実感をもてているという結果は、前向きなものと受け止められるように思います。しかし、図表2のとおり、「実感していない」と回答した新入社員のうち、53.8%が転職の意向があると回答していました。それでは、成長実感をもてるかどうかは、何に影響されているのでしょうか?

<図表2>成長実感別の転職意向

メンターやOJTリーダーがいる人は成長実感が高い

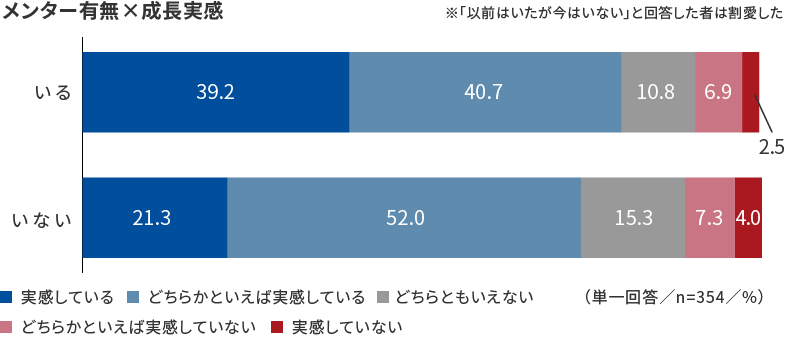

新入社員の育成に関する職場の制度として想起されるものとして、まずはメンター制度やOJTリーダー制度が挙げられるでしょう。これらと成長実感の関係性を見ていきます。「あなたには、メンター(仕事や生活に関して助言してくれる他部署の先輩など)はいますか」という設問の回答(「いる」/「いない」)別に成長実感を確認したところ、メンターが「いる」新入社員が成長を「実感している」割合は4割程度であり、メンターが「いない」新入社員が成長を「実感している」割合は2割程度でした(図表3)。なお、メンターが「いる」新入社員と「いない」新入社員の成長実感には統計的に有意な差がありました(1%水準で有意、Χ²=13.271, df=4)。

<図表3>メンター有無別の成長実感

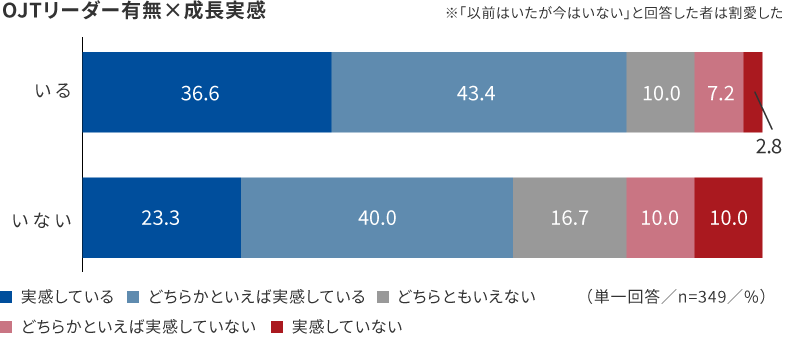

同様に、「あなたには、OJTリーダー(仕事に関して指導育成をしてくれる同じ部署の先輩など)はいますか」という設問の回答(「いる」/「いない」)別に成長実感を確認したところ、OJTリーダーが「いる」新入社員が成長を「実感している」割合は4割弱であり、一方、 OJTリーダーが「いない」新入社員が成長を「実感している」割合は2割程度でした(図表4)。そして、メンターと同様に、OJTリーダーが「いる」新入社員と「いない」新入社員の成長実感には統計的に有意な差がありました(5%水準で有意、Χ²=9.936, df=4)。

<図表4>OJTリーダー有無別の成長実感

しかし、メンターやOJTリーダーがいれば、万事解決というわけではないでしょう。彼らからフィードバックをもらったり、どのように自分の業務が他者に貢献しているかを説明してもらえたりするからこそ、成長実感が高まるものと推察されます。その点を確認していきましょう。

フィードバック量や貢献説明が成長実感に影響する可能性がある

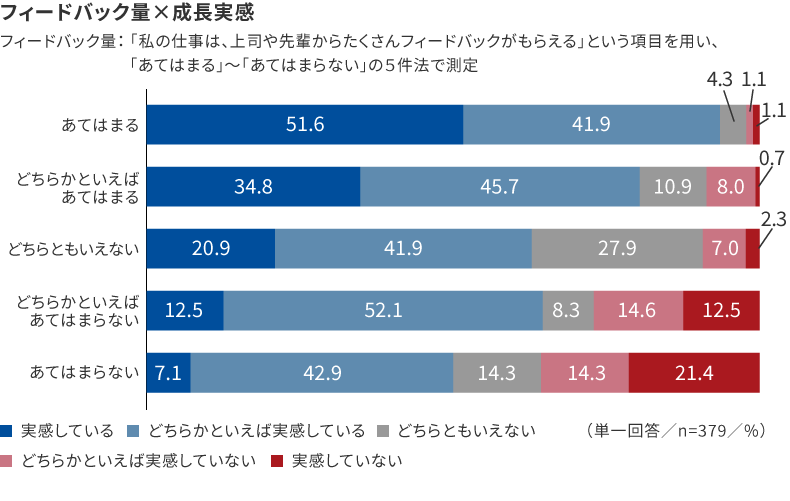

「私の仕事は、上司や先輩からたくさんフィードバックがもらえる」という項目(以下、「フィードバック量」)の回答(「あてはまる」~「あてはまらない」の5肢)別に成長実感を確認すると、フィードバック量が多い人ほど、統計的に有意に成長実感が高い傾向がありました(図表5)(1%水準で有意、Χ²=84.903, df=16)。なお、メンター・OJTリーダーのどちらも、「いる」人は「いない」人よりもフィードバック量が多い傾向にありました。

<図表5>フィードバック量別の成長実感

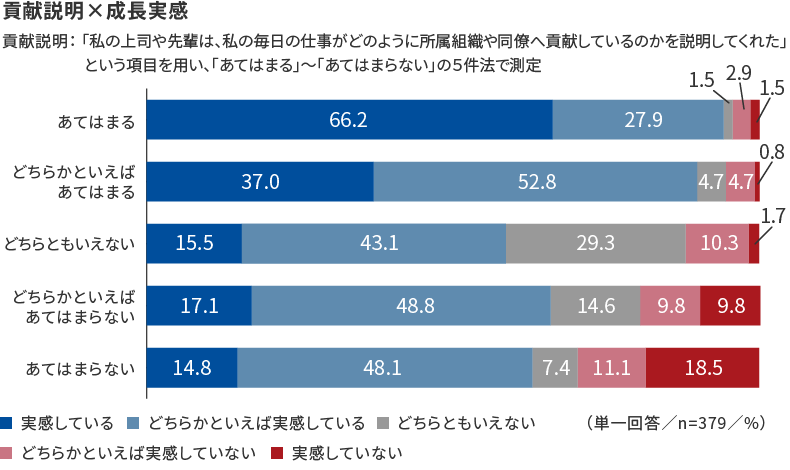

続いて、「私の上司や先輩は、私の毎日の仕事がどのように所属組織や同僚へ貢献しているのかを説明してくれた」という項目(以下、「貢献説明」)の回答(「あてはまる」~「あてはまらない」の5肢)別に成長実感を確認したところ、こちらも貢献説明されている人ほど、統計的に有意に成長実感が高い傾向がありました(図表6)(1%水準で有意、Χ²=118.272, df=16)。そして、フィードバックと同様に、メンター・OJTリーダーのどちらも、「いる」人は「いない」人よりも貢献説明されている傾向にありました。やはり、メンターやOJTリーダーがいる人は、主に彼らからフィードバックや貢献説明をしてもらえている傾向にあり、その結果として、成長実感が高いのだと考えられるのではないでしょうか。

<図表6>貢献説明の程度別の成長実感

スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性・ 職務の相互依存性は、新入社員の成長実感に正の影響を及ぼす

ここまでの分析を通じ、先輩や上司からフィードバックをもらうことやどのように自分の業務が他者に貢献しているかを説明してもらうことが、成長実感と関連があることが分かりました。そのような機会を増やすための施策としてメンターやOJTリーダーが有効であろうことも示しました。しかし、そうした施策だけでなく、仕事そのものの特徴によって、成長実感に違いがあることが分かれば、配属に際して1つのヒントになり得ると考えられます。そのようなねらいから、仕事の性質と成長実感の関係性について検討したいと思います。

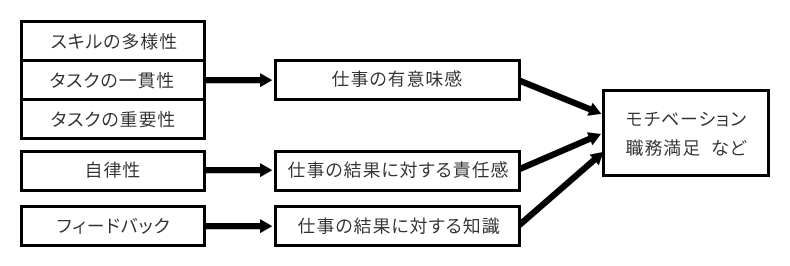

仕事の性質を示す代表的な概念としては、職務特性理論(Hackman and Oldham, 1976)が挙げられます。それによると、職務の中核的な特性は、(1)スキルの多様性、(2)タスクの一貫性、(3)タスクの重要性、(4)自律性、(5)フィードバックの5つです。スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性は仕事の有意味感を、自律性は仕事の結果に対する責任感を、フィードバックは仕事の結果に対する知識をもたらすことで、モチベーションや職務満足の向上に寄与するとされています(図表7)。

<図表7>ワーク・モチベーションの職務特性モデル

出所:Hackman and Oldham(1976)を参考に筆者作成

この職務特性理論は、Kiggundu(1981, 1983)によって職務の相互依存性を追加する形で拡張されました。先述の「仕事の有意味感」は、先輩や上司からどのように自分の業務が他者に貢献しているかの説明をしてもらった際に得られる感覚と近いものと考えました。また、職務の相互依存性は、先輩や上司からフィードバックやどのように自分の業務が他者に貢献しているかの説明をしてもらう機会の増加に寄与すると想定しました。これらをふまえ、仕事の有意味感につながるとされているスキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性、そして職務の相互依存性が新入社員の成長実感に正の影響を及ぼすと仮定しました。

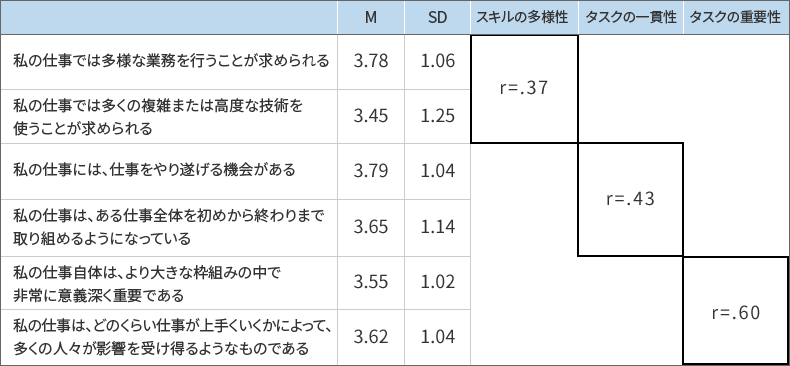

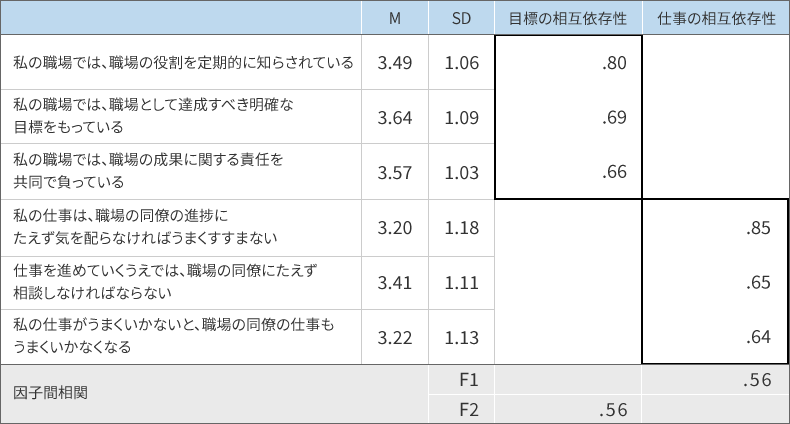

尺度の構成については、図表8・図表9のとおりです。相関分析および因子分析の結果、先行研究と同様の構成で問題ないと判断しました。

<図表8>尺度構成の確認:スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性の相関係数

※n=379 M:平均、SD:標準偏差、r:相関係数

※項目の出典:駒形万里絵, 武村雪絵, 市川奈央子, 竹原君江, & 國江慶子. (2021). 日本語版職務特性尺度の開発: 看護職における信頼性・妥当性の検証. 日本看護管理学会誌, 25(1), 12-19.(一部改変)

<図表9>尺度構成の確認:相互依存性の因子分析結果

※n=379 因子分析は最尤法、プロマックス回転による推定 因子名の下の数値は因子負荷量

※「職務の相互依存性」は、集団の目標が共有されたり共有されたフィードバックが与えられたりしている程度(Van et al., 1998)である「目標の相互依存性」と集団のメンバーが与えられた仕事を有効にこなすために互いに依存し合う程度(Kiggundu, 1981)である「仕事の相互依存性」の2因子

※項目の出典:森永雄太, 服部泰宏, 麓仁美, & 鈴木竜太. (2012). 相互依存的な職務設計と動機づけの関係. 組織科学, 46(2), 64-74.(一部改変)

上記の検討をふまえ、各尺度と成長実感の相関関係を確認したところ、有意な正の相関が見られました(図表10)。

<図表10>仕事の性質と成長実感の相関係数

※n=379

このことから、程度の差はあれ、スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性・目標の相互依存性・仕事の相互依存性は、それぞれ新入社員の成長実感に正の影響を及ぼすといえましょう。仮にメンターやOJTリーダーを配置できない状況であっても、これらの特徴をもつ職務に新入社員を配属すれば、成長実感が比較的得やすいと考えられます。しかし、配属されたあと、成長実感があまり得られていそうにない場合はどうすればよいのでしょうか。職種別採用の割合が向上している(日本経済団体連合会, 2022)ともいわれており、職種を直ちに変えられない状況も少なくないなか、担ってもらう業務を変えることなどで成長実感を向上できることが分かれば、より現場で生かせるでしょう。ワーク・エンゲージメントに影響を与える因子は職種によってやや異なる(三菱UFJリサーチ&コンサルティング, 2024)という指摘や、専門職は他の職種と比べ、専門性の発揮や自己の成長などを促す内的報酬を求める(田中, 2020)といった先行研究も鑑み、職種別に成長実感と関係が強い仕事の性質を見ていくこととしました。

職種によって仕事の性質と成長実感の関係性は異なる

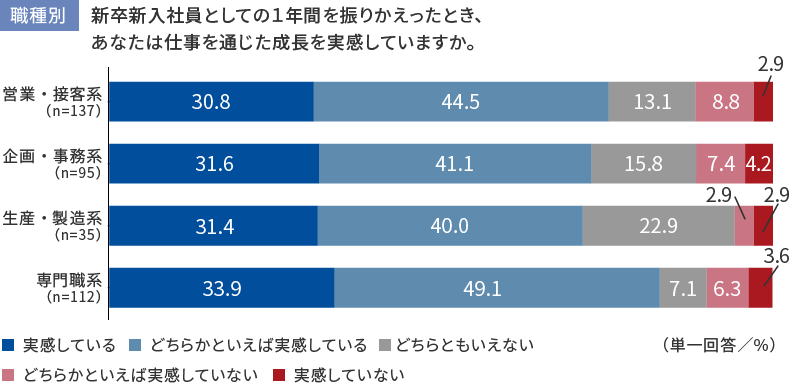

まず、前提として、職種別の成長実感を確認しましょう。なお、今回は、営業・接客系、企画・事務系、生産・製造系、専門職系の4系統で分析することとしました。結果は、図表11のとおり、出現率にあまり差はなく、有意差も見られませんでした(平均値:営業・接客系3.91、企画・事務系3.88、生産・製造系3.94、専門職系4.04)。

<図表11>職種別の成長実感

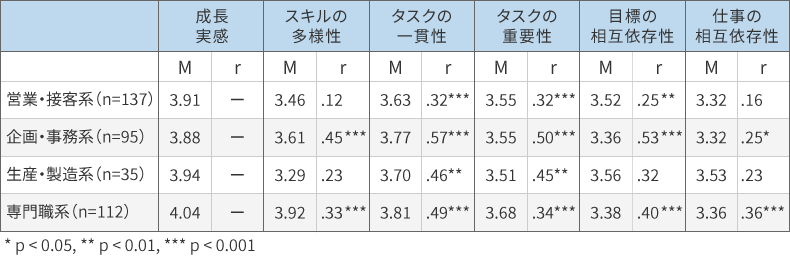

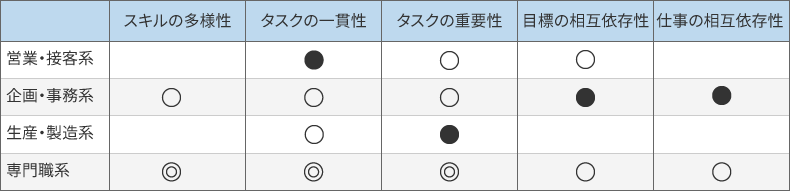

それでは、成長実感と有意な正の相関がある仕事の性質は、職種によって異なるのでしょうか?図表12は、各尺度の平均値と、成長実感との相関係数を職種別に示したものです。こちらをふまえた、職種ごとの結果が図表13です。●は、成長実感と有意な正の相関があるにもかかわらず、平均値が全職種のなかで最も低いという結果が出た項目です。つまり、営業・接客系におけるタスクの一貫性、企画・事務系における目標の相互依存性および仕事の相互依存性、生産・製造系におけるタスクの重要性の低さは、成長実感を阻害している可能性が考えられます。他方、◎は、成長実感と有意な正の相関があり、平均値が全職種のなかで最も高かったという結果が出た項目です。すなわち、専門職系におけるスキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性の高さは、成長実感を促進している可能性があるといえるでしょう。

<図表12>職種別の仕事の特徴 平均値と成長実感との相関係数

※M:平均、r:成長実感との相関係数

<図表13>職種別の仕事の性質と成長実感との関係

○:成長実感と有意な正の相関があった

●:成長実感と有意な正の相関があるにもかかわらず、平均値が全職種のなかで最も低かった

◎:成長実感と有意な正の相関があり、平均値が全職種のなかで最も高かった

総括

成長を実感している傾向にある新入社員は76.5%でしたが、実感していない新入社員の53.8%に転職の意向がありました。これによって、成長を実感できるような環境や仕事を新入社員にもたらす重要性が理解できたことから、それらはどのようなものであるかを確認しました。

まず、メンター・OJTリーダーがいる新入社員は、そうでない新入社員と比較して成長を実感している傾向にありました。そして、フィードバック量が多い新入社員・貢献説明されている新入社員ほど、そうでない新入社員と比較して成長を実感している傾向にありました。つまり、メンターやOJTリーダーがいる人は、彼らからフィードバックや貢献説明をしてもらえる傾向にあり、その結果として、成長実感が高いということが考えられました。フィードバックや貢献説明をしてくれる人であれば、メンターやOJTリーダーのような立場である必要は必ずしもないでしょうが、そういった肩書がある人がいると、それらが安定的にもたらされる可能性があるのではないでしょうか。

次に、仕事の性質に関しては、スキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性・目標の相互依存性・仕事の相互依存性が、新入社員の成長実感に正の影響を及ぼすことが分かりました。新入社員に対しては、これらの性質を念頭に置いた職務設計が望ましいと考えられます。そして、職種によって、異なる特徴があることも分かりました。特に、営業・接客系におけるタスクの一貫性、企画・事務系における目標の相互依存性および仕事の相互依存性、生産・製造系におけるタスクの重要性の低さは、成長実感を阻害している可能性があり、専門職系におけるスキルの多様性・タスクの一貫性・タスクの重要性の高さは、成長実感を促進している可能性があることは現場で活用し得る具体的な示唆ではないでしょうか。例えば、企画・事務系の部署に新入社員が配属された場合、チームで共通した目標を設定し、協力する体制を構築することが有効かもしれません。また、職種を問わず、新入社員でもタスクの一部を切り出して渡すということはせず、全体像を見通せるようにすることが重要なのかもしれません。このように、ご自身の部署に新入社員が配属されたり、人事の立場で新入社員を配属したりする折に、今回得られた知見を生かしていただけましたら幸いです。

「配属ガチャ」の結果に一度はがっかりしたとしても、配属後に成長実感を得ることで、もとの期待とは異なる形であれど、新入社員に喜びを感じ、前向きに過ごしてもらえたらと願っています。そして、新入社員が成長実感を得ることは、本人だけでなく、周りの社員、ひいては会社全体にとっても喜びや望ましい状況・成果をもたらしてくれるでしょう。ですから、新入社員が職場に配属されることとなった際は、一定の負荷がかかるとしても、メンターやOJTリーダーの配置や職務の再設計にぜひ取り組んでみてください。

<調査概要>新規学卒新入社員の成長実感に関する調査

<参考文献>

- マイナビ(2020)入社半年後の影響分析~配属先への帰属感と将来のキャリア展望の重要性~(2019年卒就職モニター会員 卒業後追跡調査より)

https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2021/03/hr-report-nyuusyago.pdf - ディスコ キャリタスリサーチ(2022)入社1年目社員のキャリア満足度調査

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/wakatechosa_202203.pdf - パーソル総合研究所(2020)若手社員の成長実感の重要性 ~若手の成長意欲を満たし、本人・企業双方の成長につなげるには~

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/202009090001.html - 日本経済団体連合会(2025)若年社員の定着と活躍のカギは「成長実感」と「成長予感」

https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2025/0116_11.html - Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

- Kiggundu, Moses N. "Task interdependence and the theory of job design." Academy of management Review 6.3 (1981): 499-508.

- Kiggundu, Moses N. "Task interdependence and job design: Test of a theory." Organizational behavior and human performance 31.2 (1983): 145-172.

- Van Der Vegt, G., Emans, B., & Van De Vliert, E. (1998). Motivating effects of task and outcome interdependence in work teams. Group & Organization Management, 23(2), 124–143.

- 日本経済団体連合会(2022)採用と大学改革への期待に関するアンケート結果

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/004_kekka.pdf - 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2024)会社員のウェルビーイングとエンゲージメントに関する2 万人調査結果

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/cr_240521_01.pdf - 田中秀樹(2020)「労働者にとっての仕事の報酬 ―労働者は賃金で報われたいと思っているのか」『日本労働研究雑誌』723, pp.70-81

新入社員向けの研修をご検討の方は、新入社員研修特集ページをご覧ください。

執筆者

技術開発統括部

研究本部

組織行動研究所

研究員

大庭 りり子

民間企業および国立大学法人にて、人事・経営管理・研究推進業務等に従事。2023年より現職。機関誌『RMS Message』企画・編集および、各種調査・分析、転職活動/異動経験に関する研究を行っている。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)