- 公開日:2024/12/09

- 更新日:2024/12/09

本コラムでは、昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024の結果をもとに、前後編の2回に分けて、昇進・昇格制度における課題と取り組みについて考察しています。前編では、管理職層と一般社員層における人事制度の具体的な設計や運用、ならびに企業が直面する昇進・昇格に関する問題について掘り下げました。

後編では、昇進・昇格選考の運用と実態を明らかにするため、管理職層に求める要件や、その評価手法についてお伝えします。

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

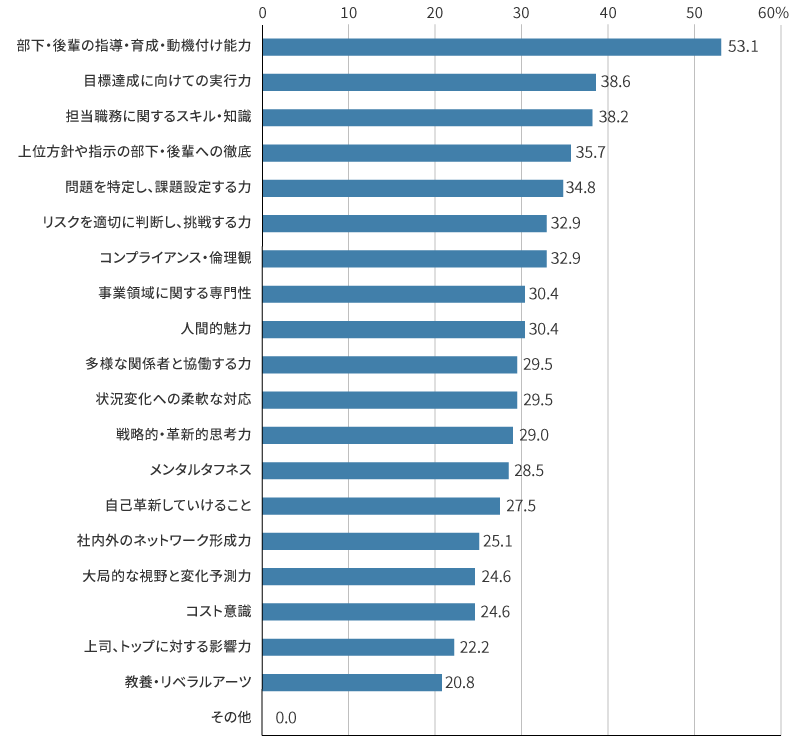

課長・部長職ともに、「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」が最も重要視される結果に

まずは、課長・部長への昇進において、各企業が選考の際に特に注意してみている要件を調査しました。

<図表1>課長職に求める要件(複数選択/n=207社)

Q:課長への選抜や昇進において、選考時に特に注意してみている要件は何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。

課長職に求める要件に関する調査の結果は、1位「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」53.1%、2位「目標達成に向けての実行力」38.6%、3位「担当職務に関するスキル・知識」38.2%でした。

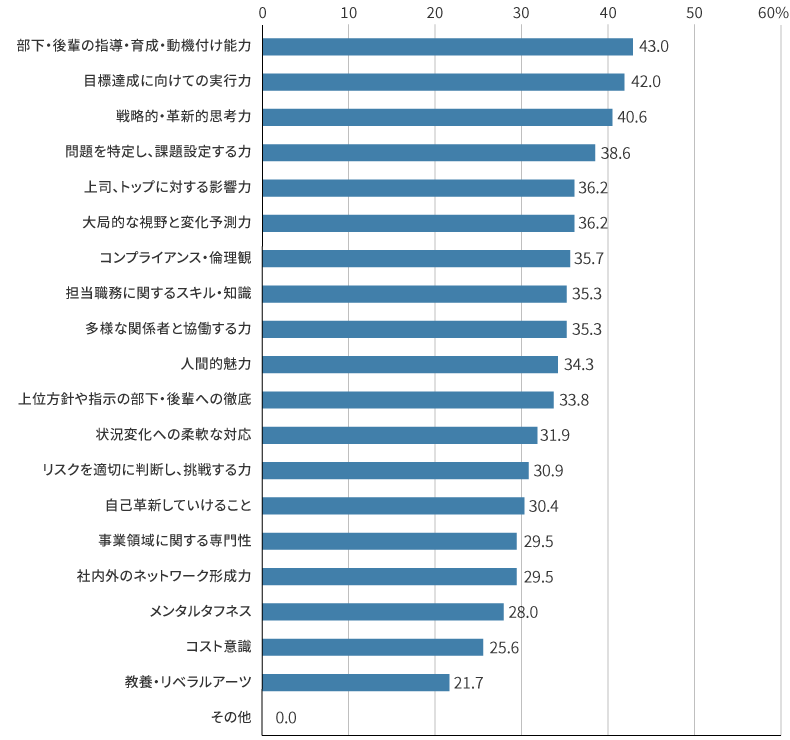

<図表2>部長職に求める要件(複数選択/n=207社)

Q:部長への選抜や昇進において、選考時に特に注意してみている要件は何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。

部長職に求める要件に関する調査の結果は、1位「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」43.0%、2位「目標達成に向けての実行力」42.0%、3位「戦略的・革新的思考力」40.6%でした。

なお、弊社が2016年に実施した「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2016」でも、今回同様、部長職に求める要件を尋ねています。

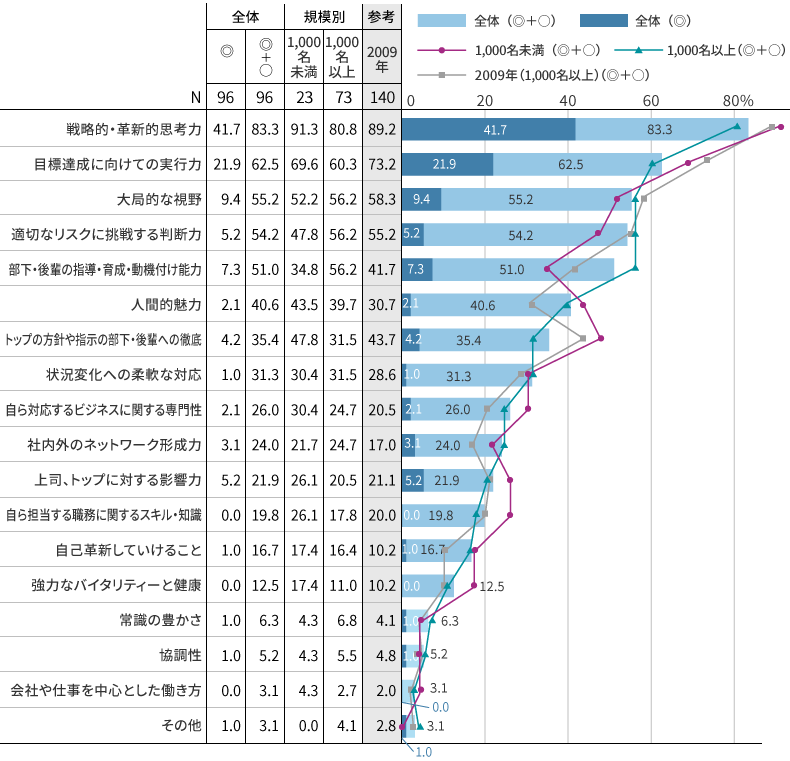

<図表3>部長職に求める要件(複数選択/n=96社)

Q:部長職への昇進・昇格選考において、期待し求める要件についてお聞きします。それぞれ、最も重視している項目1つに◎、あてはまる項目(最大5つまで)に〇をつけてください。

出典:昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査(2016)

2016年当時は、1位から「戦略的・革新的思考力」「目標達成に向けての実行力」「大局的な視野」の順で、「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」は5位でした。

2016年の調査結果と、今回の結果を比べると、「戦略的・革新的思考力」や「目標達成に向けての実行力」は変わらず重要視される一方で、「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」の順位が5位→1位へと大きく上昇。これは、市場の変化が速い複雑な環境下で、多様性に富んだメンバー全員の能力を引き出すことが、組織全体のパフォーマンス向上につながるためだと考えられます。

今回の調査では、課長・部長職ともに「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」が最も重要視されており、育成力の重要性が以前よりも高まっていることが示唆されました。特に部長職においては、2016年の調査では5位だった育成力が、今回の調査で1位に急上昇しており、求められる要件が変化していることは明らかです。

また、2024年9月に弊社が発表した「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年」でも、人事担当者が管理職に最も期待していることとして「メンバーの育成」および「メンバーのキャリア形成・選択の支援」が上位に挙げられました。管理職層自身も同様に、メンバー育成の役割を最も重要視しており、日々の業務において最も時間を割いています。特にメンバーのモチベーション向上や能力開発が難しいとされ、管理職が多くの時間とエネルギーを費やしていることが分かります。

このように、昨今の管理職にはメンバーの成長を支援し、長期的なキャリア形成を後押しする能力が一層求められています。

「目標達成に向けた実行力」や「戦略的思考力」といった以前から重要視される要件に加え、部下のモチベーションを高め、個々の成長を促すための時間とリソースをどのように確保し、効果的に活用するかが、今後の管理職の成功に不可欠な要素となっているといえるでしょう。

さまざまな評価手法を組み合わせ、多角的に人材を捉えることを重視する方向へ

昇進・昇格にあたり、企業側はどのようにして、これらの要件を満たす人材かを評価し、見極めようとしているのでしょうか?

本調査では、部長・課長への昇進・昇格に際して、採用している評価手法を尋ねています。

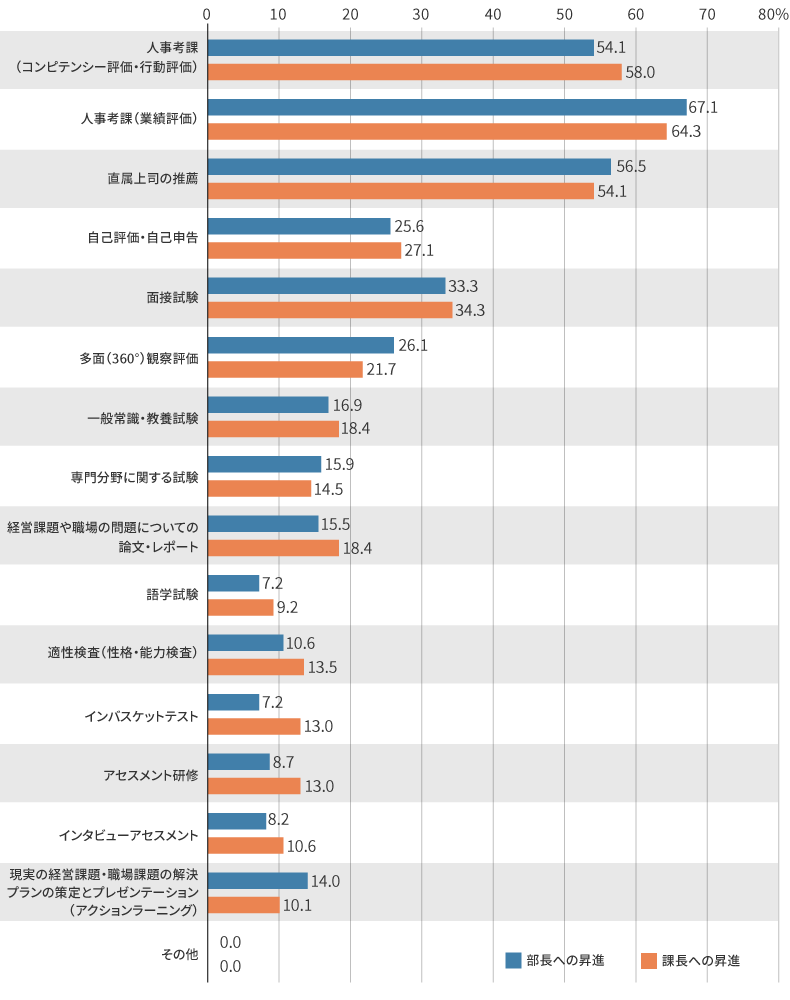

<図表4>各階層への昇進・昇格における評価方法(n=207社)

Q:各階層への昇進・昇格に際して、現在どのような評価方法を取っていますか? それぞれ現在活用している方法をすべてお選びください。

部長への昇進に際しては、1位「人事考課(業績評価)」67.1%、2位「直属上司の推薦」56.5%、3位「人事考課(コンピテンシー評価・行動評価)」54.1%でした。

また、課長への昇進に際しては、1位「人事考課(業績評価)」64.3%、2位「人事考課(コンピテンシー評価・行動評価)」58.0%、3位「直属上司の推薦」54.1%でした。

2位と3位の入れ替えはあるものの、人事考課や直属上司の推薦が重要視される結果となりました。

ここで、過去の調査結果からの変化に着目してみたいと思います。

先ほどの部長職・課長職に求める要件と同じく、「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2016」でも、昇進・昇格時の評価方法について尋ねていました。

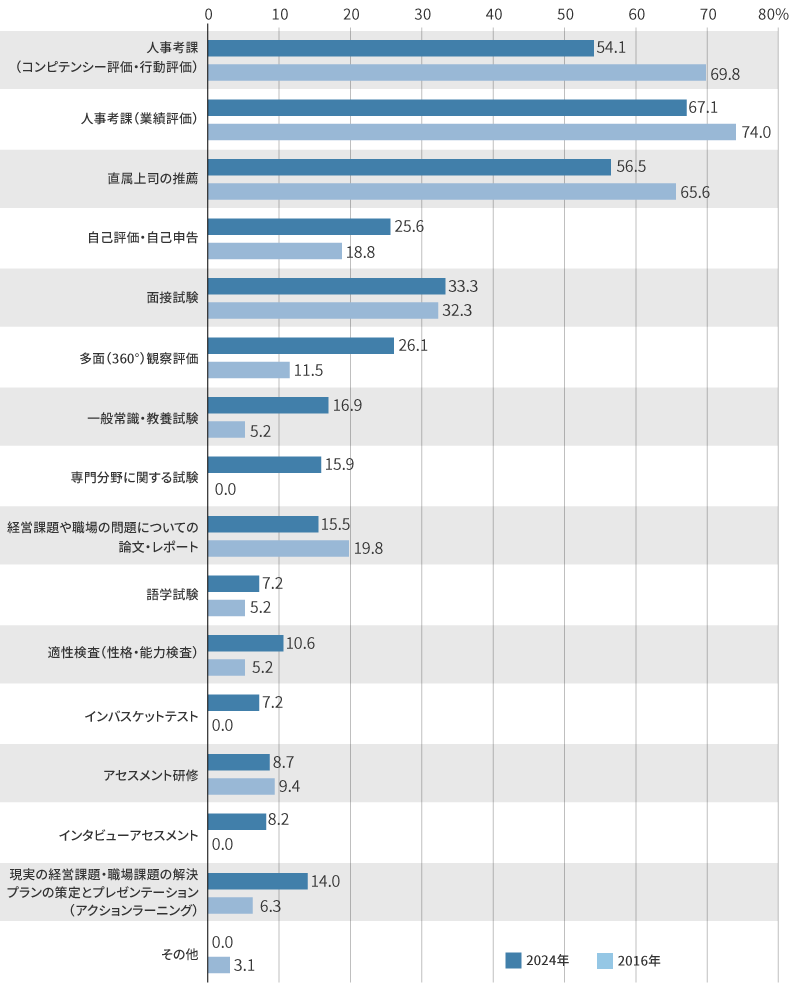

<図表5>部長への昇進・昇格における評価方法 2016年との比較(2024年n=207社、2016年n=96社)

※「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2016」より引用し作成

注)インバスケットテスト、インタビューアセスメントは2024年調査の新規項目

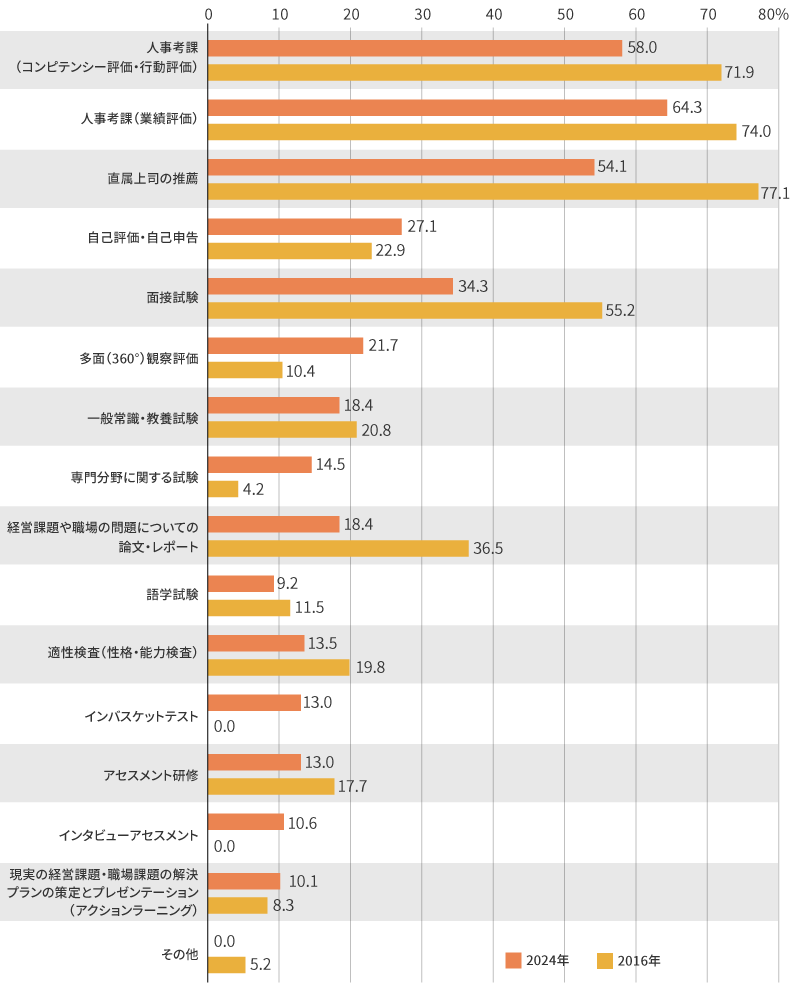

<図表6>課長への昇進・昇格における評価方法 2016年との比較(2024年n=207社、2016年n=96社)

※「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2016」より引用し作成

注)インバスケットテスト、インタビューアセスメントは2024年調査の新規項目

2016年当時から、人事考課(業績/コンピテンシー・行動)や直属上司の推薦を重要視していることは変わりませんが、2024年の調査では、その割合は部長・課長ともに、いずれの項目も下がっています。

一方、着目したいのは、「自己評価・自己申告」「多面(360度)観察評価」の割合が増えている点です。

これらが昇進・昇格プロセスで活用されていることは、自己のキャリア形成という観点や、上司の評価のみならずさまざまな角度から人物評価を行う方向性に向かっていることを示唆しているといえそうです。

今回の結果から、昇進・昇格における評価手法は、多様化が進んでいることが明らかとなりました。人事考課や上司の推薦といった従来の評価方法が依然として重要視されていますが、2016年に比べその実施率は下がり、代わって自己評価・自己申告や多面(360度)観察評価の活用が増加している点は特筆すべきことといえます。

つまり、企業は従来の業績評価や上司の推薦だけでなく、自己評価・自己申告や多面(360度)観察評価を組み合わせ、より多角的かつ客観的に人材の能力や適性を見極めようとしているのではないでしょうか。特に自己評価・自己申告の増加は、社員が自分のキャリア目標や強みを発信する機会が増えたことをうかがわせます。多面(360度)観察評価では、同僚や部下の視点も取り入れることで、リーダーシップや協調性といった側面を幅広く評価しようとしていると考えられました。

最後に

全3回にわたって、各企業の昇進・昇格制度における課題と取り組みに関する実態と考察をご報告しました。本レポートが、今後の人事施策検討のご参考になれば幸いです。

なお弊社では、昇進・昇格制度における課題に対し、評価システムの導入や研修プログラムの実施など、さまざまなソリューションを提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

▼調査サマリーはこちら

結果サマリー:昇進・昇格制度における課題と取り組み

▼コラム前編はこちら

昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

執筆者

サービス統括部

HRDサービス推進部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

佐藤 亮一

大手製薬会社での営業を経て、2012年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。営業担当として顧客接点を担い、主に1000~3000名規模の企業における、人・組織課題の解決を支援。2022年に開発部門へ異動し、2025年より現職。アセスメント研修領域の開発や販売促進・結果活用支援等に携わる。

関連するコンテンツ

- アセスメント・サーベイ

- R&C Ⅰ

- アセスメント・サーベイ

- MOA

- タレントマネジメントシステム

- 研修

- 目標や評価を軸にマネジメントの質を高める

- アセスメント・サーベイ

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての