調査レポート

昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

- 公開日:2024/12/02

- 更新日:2024/12/09

調査サマリーでは、昇進・昇格に関する実態調査の概観をお伝えしました。(調査概要は「調査サマリー」をご覧ください)

本コラムでは、その調査結果をもとに、前後編の2回に分けて、昇進・昇格制度における課題と取り組みについて掘り下げていきます。

前編では、管理職層と一般社員層における人事制度の具体的な設計や運用、ならびに企業が直面する昇進・昇格に関する問題について考察します。

▼コラム後編はこちら

昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

- 目次

- 人事制度設計は、管理職層では「職務・役割等級ベース」が、一般社員層では「混合型」が主流

- 管理職ポストの不足に対応しつつ、スペシャリスト育成とエンゲージメント向上を目的に、複線型人事制度を拡充

- 管理職への志向が低下していることを、多くの企業が問題視している

- 管理職手前層や若手の時期から、管理職の計画的な育成に注力している

- 前編のまとめ

人事制度設計は、管理職層では「職務・役割等級ベース」が、一般社員層では「混合型」が主流

まずは、管理職層・一般社員層それぞれの人事処遇制度について考察します。

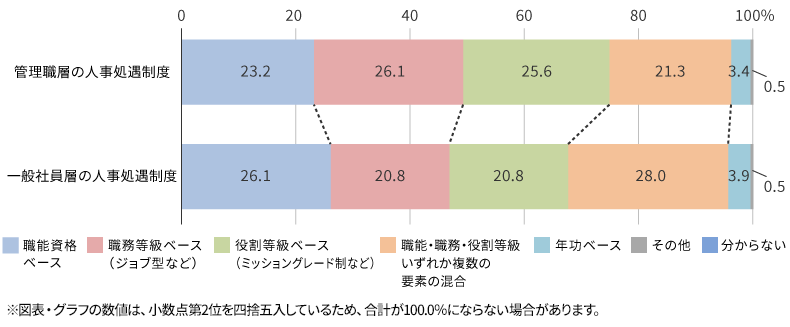

<図表1>自社の人事処遇制度(単一選択/n=207)

Q:管理職層・一般社員層それぞれの人事処遇制度について、最もあてはまるものを1つお選びください。

(職能資格、職務等級、役割等級、職能・職務・役割等級いずれか複数の要素の混合、年功、その他、分からない、の7肢より)

管理職層および一般社員層に、それぞれの人事処遇制度について尋ねたところ、管理職層では、1位「職務等級ベース(ジョブ型など)」26.1%、2位「役割等級ベース(ミッショングレード制など)」25.6%でした。

一方、一般社員層の人事処遇制度では、1位「職能・職務・役割等級いずれか複数の要素の混合」28.0%、2位「職能資格ベース」26.1%でした。

管理職層には、職務等級ベース・役割等級ベースにより「成果」や「貢献」が重視されるのに対して、一般社員層では、複数の要素を組み合わせた制度設計により、多様なキャリアや成長機会の提供を目指していると推測されます。

管理職ポストの不足に対応しつつ、スペシャリスト育成とエンゲージメント向上を目的に、複線型人事制度を拡充

これらの企業の、昇進・昇格制度における運用面に目を向けてみます。

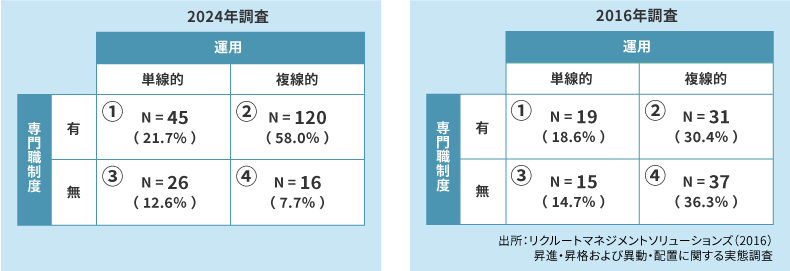

<図表2>専門職制度・複線的運用の有無(単一選択/2024年:n=207 2016年:n=102)

Q:貴社の昇進・昇格制度はどのように運用されていますか? 最もあてはまるものを1つお選びください。

① 専門職制度はあるが、実際に専門職となる者は少なく、単線的な運用に近い状態である

② 専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている

③ 専門職制度はなく、管理職層は部下をもつ組織長のみである

④ 専門職制度はないが、部下をもたない管理職層がいるなど複線的に運用されている

※2016年の調査についてはこちら

管理職相当の専門職がいる企業は、約80%(<図表2>2024年調査 ①21.7% ②58.0%)にも上ります。加えて、専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている企業は58.0%(<図表2>2024年調査 ②58.0%)と、2016年から2024年の間で30%近く増えている(<図表2>2024年調査 ②58.0% ー 2016年調査 ②30.4%)ことが分かります。

この結果から、2016年以降、多くの企業で専門職に対する期待が明確に定義されたことがうかがえます。

さらに掘り下げて、複線的な制度運用における具体的な考え方を調査しました。

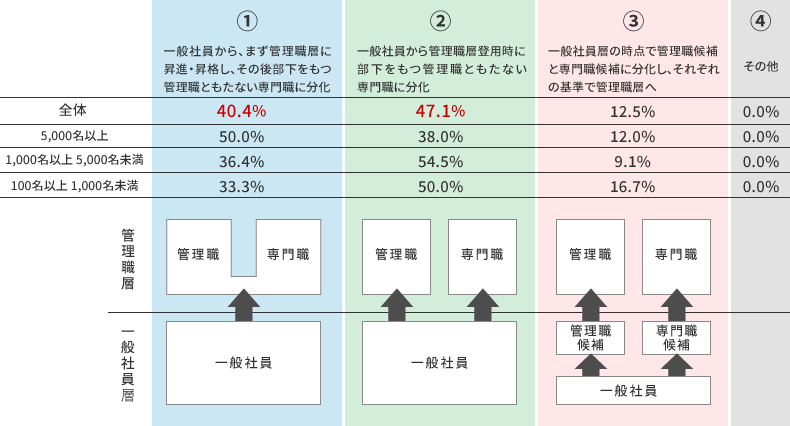

<図表3>複線的な制度運用の考え方(単一選択/n=136)

Q:「複線的な制度運用」の際、以下のどの考え方に最も近いですか? あてはまるものを1つお選びください。

① 一般社員から、まず管理職層に昇進・昇格し、その後部下をもつ管理職ともたない専門職に分化

② 一般社員から管理職層登用時に部下をもつ管理職ともたない専門職に分化

③ 一般社員層の時点で管理職候補と専門職候補に分化し、それぞれの基準で管理職層へ

④ その他

調査によると、「②一般社員から管理職層登用時に部下をもつ管理職ともたない専門職に分化」すると回答した企業が半数近く(47.1%)に上りました。また、「①一般社員から、まず管理職層に昇進・昇格し、その後部下をもつ管理職ともたない専門職に分化」すると回答した企業が40.4%で続き、いわゆる『複線型』と呼ばれる運用は、管理職層への昇進・昇格時に分岐する設計がされていることが分かります。

では、なぜ多くの企業で複線型の制度運用が進んでいるのでしょうか?

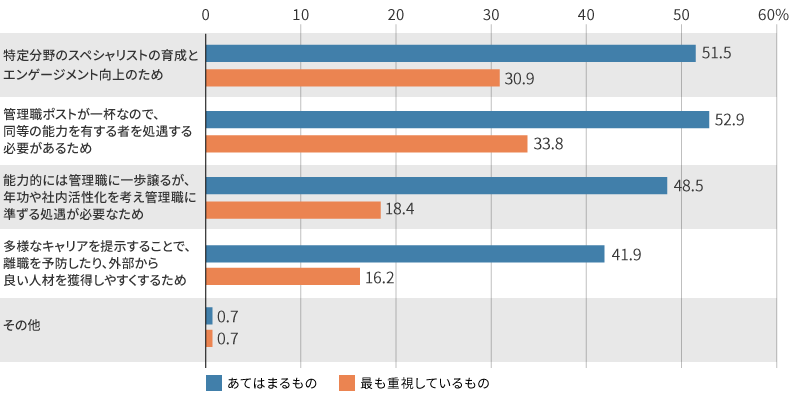

<図表4>複線的な制度運用の目的(単一選択/n=136)

Q:複線的な制度運用を行っている目的は何ですか? あてはまるものをすべて選択したうえで、最も重視しているものを1つお選びください。

本調査によると、複数ある目的のなかで【最も重視しているもの】の1位は「管理職ポストが一杯なので、同等の能力を有する者を処遇する必要があるため」33.8%、2位は「特定分野のスペシャリストの育成とエンゲージメント向上のため」30.9%でした。

今回の調査において、管理職と専門職という複線型のキャリアパスを提供することで、管理職ポストの限界を補い、専門知識をもつスペシャリストの育成とエンゲージメント向上を図っていることが分かります。これにより、多様な人材の能力を引き出し、組織全体のパフォーマンス向上を目指しているのではないでしょうか。

管理職への志向が低下していることを、多くの企業が問題視している

このような人事制度をベースにした企業は、昇進・昇格に関してどのような問題を感じているのでしょうか?

以下の調査では、昇進・昇格に関連して「現在感じている問題」と「今後高まりそうな問題」について回答いただきました。

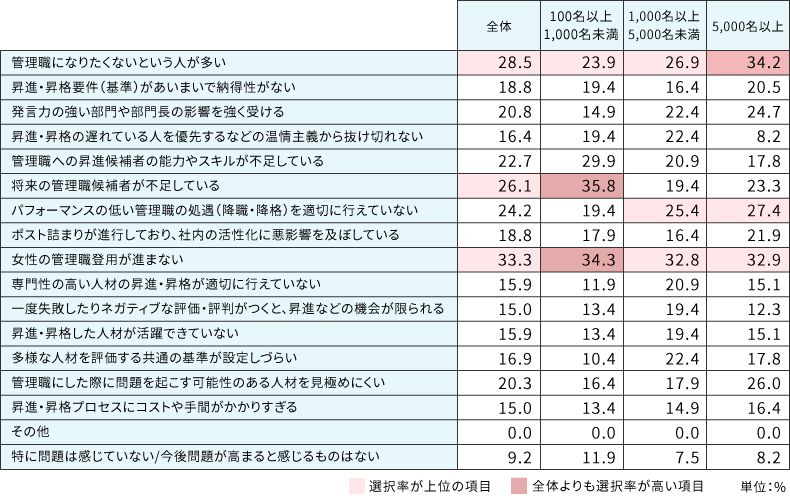

<図表5>昇進・昇格に関連する問題意識(現在感じているもの)

(複数選択/全体 n=207、100名以上1,000名未満 n=67、1,000名以上5,000名未満 n=67、5,000名以上 n=73)

Q:昇進・昇格に関連して、現在どのような問題を感じていますか? あてはまるものをすべてお選びください。

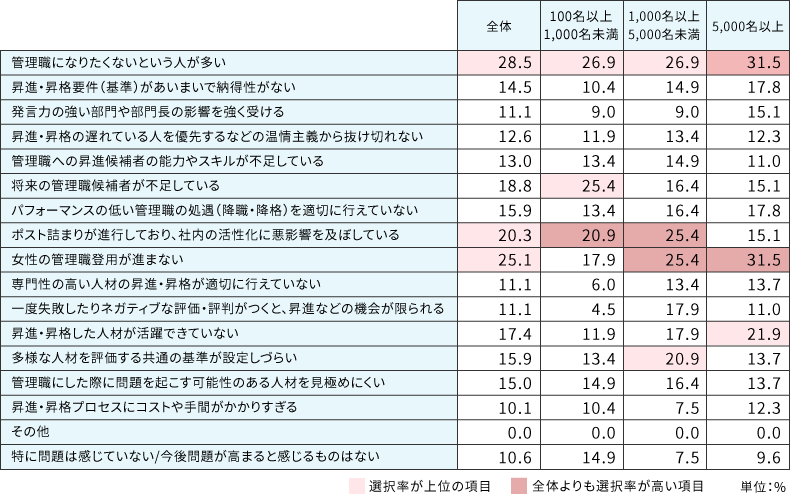

<図表6>昇進・昇格に関連する問題意識(今後高まると感じるもの)

(複数選択/全体 n=207、100名以上1,000名未満 n=67、1,000名以上5,000名未満 n=67、5,000名以上 n=73)

Q:昇進・昇格に関連して、今後高まりそうな問題は何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。

現在感じている問題の1位は、「女性の管理職登用が進まない」 33.3%で、2位は「管理職になりたくないという人が多い」 28.5%、3位は「将来の管理職候補者が不足している」26.1%でした。

今後高まりそうな問題の1位は、「管理職になりたくないという人が多い」28.5%で、2位は「女性の管理職登用が進まない」25.1%、3位は「ポスト詰まりが進行しており、社内の活性化に悪影響を及ぼしている」20.3%でした。

足元では「女性の管理職登用が進まない」ことが問題視されていますが、「管理職になりたくないという人が多い」は、従業員規模の大小にかかわらず、将来にわたって大きくなりそうな問題だと捉えられています。

管理職相当の専門職の設置により、企業側はスペシャリスト育成と従業員エンゲージメントの向上を目指しましたが、一方で働く側は、キャリアの選択の幅が広がり、管理職以外の選択肢の1つとして専門職を志向する人の割合が増えたことが想像できます。

管理職手前層や若手の時期から、管理職の計画的な育成に注力している

それでは、これらの問題に対して、企業はどのような手を打っているのでしょうか?

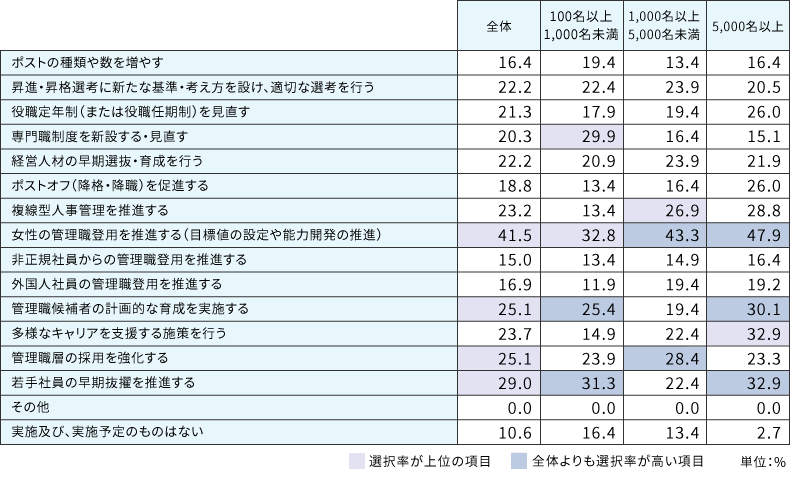

<図表7>昇進・昇格に関連して、現在行っている施策

(複数選択/全体 n=207、100名以上1,000名未満 n=67、1,000名以上5,000名未満 n=67、5,000名以上 n=73)

Q:昇進・昇格に関連して、現在どのような施策を行っていますか? あてはまるものをすべてお選びください。

昇進・昇格に関連して、現在どのような施策を行っているか尋ねたところ、1位は「女性の管理職登用を推進する(目標値の設定や能力開発の推進)」41.5%、2位は「若手社員の早期抜擢を推進する」29.0%、3位は「管理職候補者の計画的な育成を実施する」と「管理職層の採用を強化する」でともに25.1% でした。

また、従業員規模別に見ると、1位の「女性の管理職登用を推進する(目標値の設定や能力開発の推進)」は、1,000名以上5,000名未満の企業や5,000名以上の企業が、全体平均より高い割合で実施しています。

2023年6月に内閣府男女共同参画局から発表された「女性版骨太の方針2023」では、プライム市場上場企業を対象に「2030年までに女性役員の比率30%以上を目指すこと」が数値目標として盛り込まれており、多くの企業で取り組みを推進していることがうかがえます。

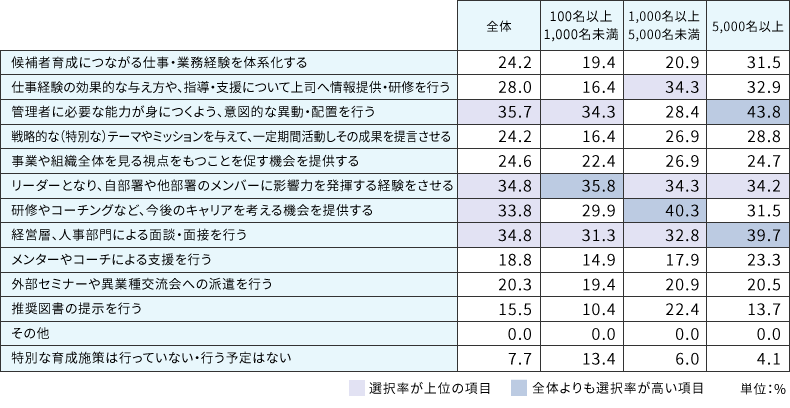

<図表8>管理職候補者の育成にあたって、現在行っている施策

(複数選択/全体 n=207、100名以上1,000名未満 n=67、1,000名以上5,000名未満 n=67、5,000名以上 n=73)

Q:管理職候補者の育成にあたって、現在どのような施策を行っていますか? あてはまるものをすべてお選びください。

<図表7>の結果は、性別や年齢への着目いかんにかかわらず、いずれも「管理職に向けた育成に取り組んでいること」を示すものでした。続いて、管理職候補者の育成にあたって行っている具体的な施策を尋ねたところ、1位は「管理職に必要な能力が身につくよう、意図的な異動・配置を行う」35.7%、2位は「リーダーとなり、自部署や他部署のメンバーに影響力を発揮する経験をさせる」と「経営層、人事部門による面談・面接を行う」 でともに34.8%、3位は「研修やコーチングなど、今後のキャリアを考える機会を提供する」33.8%でした。

本レポートのなかでお伝えした、「管理職になりたくない人が増えている」という現実を踏まえて、企業側は管理職候補者に対して、早期から多様な経験を積ませ、キャリアを後押しする支援を行うことで、管理職に向けた能力開発や志向を引き上げようとしていることが想像できます。

前編のまとめ

いかがでしたでしょうか? 今回の調査結果から、管理職志向の変化と企業が取り組む昇進・昇格制度の運用実態が浮き彫りになりました。特に管理職ポストの限界を補うための複線型人事制度の導入や、管理職への志向が低下している現状への対策として、企業がどのように人材育成を行っているのか、見えてきました。

後編では、昇進・昇格選考の運用にあたり、管理職層に求める要件や、その評価手法について掘り下げていきます。

▼調査サマリーはこちら

サマリー/昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査 2024①

▼コラム後編はこちら

昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

執筆者

サービス統括部

HRDサービス推進部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

佐藤 亮一

大手製薬会社での営業を経て、2012年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。営業担当として顧客接点を担い、主に1000~3000名規模の企業における、人・組織課題の解決を支援。2022年に開発部門へ異動し、2025年より現職。アセスメント研修領域の開発や販売促進・結果活用支援等に携わる。

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

- 昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2024

- 昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての