- 公開日:2025/11/04

- 更新日:2025/12/03

前編では、人手不足の背景には「人材の確保と定着」「人材ポートフォリオの最適化」の2大テーマがあるとお伝えしました。2つのテーマは密接に関わり合っていますが、ここでは、具体的にどのような取り組みが増えてきているかご紹介します。

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:後編

- 人手不足への対応策を具体化する:人材の確保・定着と事業ポートフォリオ再編の実践

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:前編

- 多くの人事課題の背景にある一大テーマ「人手不足問題」を概観する

人材の確保・定着に向けた具体的アプローチ

採用競争力の向上

人材獲得競争の激化に伴い、採用競争力をいかに高めるか、という以前からある課題への取り組みの重要度が高まってきています。例えば、以前であれば、自社の新卒採用内定者と辞退者の傾向を分析し、内定者には何が届いていて、辞退者には何が届いていなかったのかを多角的な視点で分析のうえ、次年度の新卒採用方針に反映するというPDCAの回し方を多くの企業が行っていました。

最近では、例えば、インターンシップに参加した学生が、なぜ本選考にはエントリーしてくれなかったのか、というように選考参加者の枠を超えて本当は獲得したかった人材がどこで脱落してしまったのかを学生視点で捉えなおす取り組みを進める企業が増えてきています。

また、基幹人事制度の見直しは各企業で一定のサイクルで行われています。その検討の背景として、以前であれば「総額人件費のキャップがあるなかでいかにその配分を最適化するか」という視点での検討が中心だったところから、「市場での採用競争力を意識した魅力的な報酬水準をいかに実現するか」に力点を移す企業が増えてきました。ベースアップなどの物価の変動に伴う賃上げだけでなく、競争力を意識した報酬面の見直しを、限りある資源のなかで試行錯誤しています。

人材の定着をめぐるテーマ

以前から「3年3割」といわれていたように、早期離職については、企業人事の課題として根強く存在しています。実際に、弊社が実施した「若手・中堅社員の組織適応に関する現状把握調査」によれば、入社3年目と5-7年目に離職意向が高まりやすいという傾向が出ています。入社直後の周囲の関わりが豊富だったところから、仕事の質量共に増加するなかでさらに自律も求められる3年目、一定の仕事は自律的に進めることができるようになったなかで、この先の成長やキャリアの展望に迷いが生じる5~7年目に離職意向は高まりやすいと一般的には表現できるでしょう。

以前と異なるのは、キャリア入社者へのオンボーディング(適応)の必要性について意識が高まってきていることです。前編で触れたように事業ポートフォリオの転換の必要性に直面し、人手不足感の高まりもからも社外から専門人材を採用したい、という流れがあります。キャリア採用入社者は、その特性から経験や専門性を生かして即戦力として活躍してほしいと期待される傾向が強く、いかに早く職務に適応できるかに周囲はもちろん、本人の視点も偏りがちです。

しかし、以前の職場での就業経験からの暗黙の前提が存在しているキャリア入社者こそ、職務への適応以上に、職場・組織への適応が課題になることは明らかです。コロナ禍における働く場所・働き方の見直しの動きも相まって、職場・組織に適応できない孤独感を抱え、本来発揮できるはずの職務上のパフォーマンスが阻害されているケースは多く存在するのではないでしょうか。

このような背景のなか、キャリア入社者も含む入社年次の浅い従業員のコンディション状態を定期的に把握する、キャリア入社者が貢献実感・成長実感を持つにいたるまでに、自社の傾向としてどこに壁があるのかをサーベイをもとに構造化し、人事・現場上司・職場ぐるみで問題の解決を進める、といった取り組みが増えてきています。

事業ポートフォリオの再編に伴う人材の流動化

人材の流動化をめぐる動向

ここでは、社内の労働市場における人材の流動化について触れていきます。弊社が実施した「人材マネジメント調査2025」では、人事施策の効果を、「人材獲得」「活躍支援」に加えて、「流動化」の3視点に分解し、企業の実現度の現状認識を調査しました。

調査結果によれば、獲得・活躍に比して、流動化については道半ばとなっています。人的資本経営の潮流のなかで、「動的人材ポートフォリオの実現」を人事の中核テーマとして掲げる企業は増えてきていますが、実態としては、「次世代経営人材プールの拡充」「女性管理職の輩出」といった特定ターゲット層に対してのタテの昇進の後押しに中心が置かれ、ヨコでのダイナミックな社内労働市場の形成に本格的に取り組んでいる企業はまだ少数、というのが実感です。

そのなかで、起点として「職務とスキルの可視化」に本格的に取り組み始める企業が増えてきました。言い方を変えれば、自社にはどのような職務上の機会があるのか、一方で、従業員にはどのようなスキルをどの程度持っている人がどのくらいのボリュームでいるのか、そして、自社において職務機会とそこで必要とされるスキルは何が充足していて、何が充足していないのかを把握し、人事異動・人材育成・人材採用につなげていこうとする動きです。ジョブ型人事制度の展開はこの流れのなかの1つともいえますし、昨今はスキルベース人材マネジメントを志向しよう、という動きも生まれてきています。

ここで注意したいのは、「スキル」は、現状の事業・職務において求められるスキルの発揮度であることが多いということです。社内労働市場における流動化促進の経営・人事主語での動機は、今後成長を期待する事業へのリソースのシフトであるとすると、現事業でのスキル発揮が、必ずしもこの先の事業においてのそのスキル発揮を約束するものではないという点です。

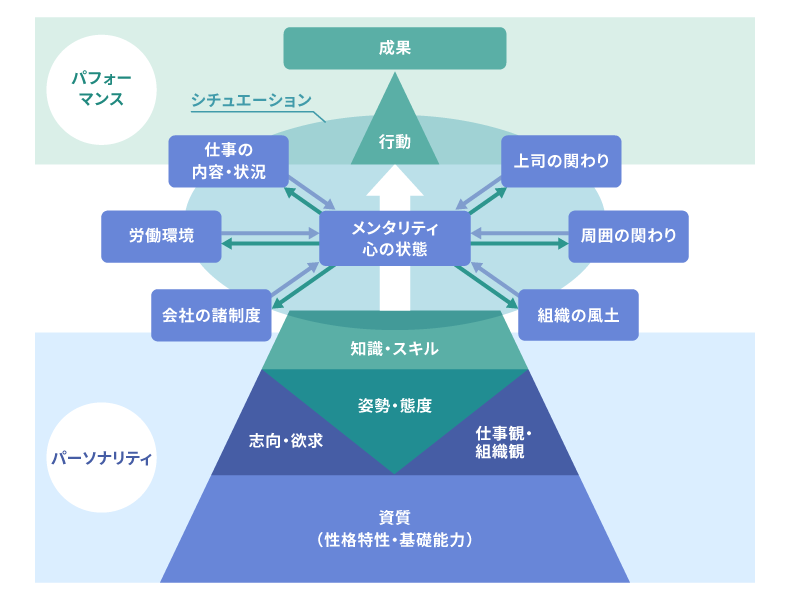

実際に、現事業においてのスキルの発揮度をもとに流動を促進させたところ、新たな職務においてパフォーマンスを発揮できず停滞してしまっているという話はありがちな事例です。スキルだけでなく、何をなしたいのか(志向)、何にこだわりたいのか(仕事観や組織観)、どのような職務に向いているのか(適性)など顕在化している発揮スキルだけでなく、その人の特性・ポテンシャルをも捉えたうえでの社内流動を実現できるか、が今後の人事上の重要テーマになってくると考えています(図表)。

この点においては、生成AI等の技術を活用して多角的な視点から人材の持つポテンシャルを可視化する取り組みは進んでいくでしょう。人事機能においても、技術と人の役割分担の在り方が今後重要なテーマになっていきます。

<図表>企業人の能力構造モデル

働き手の価値観とキャリア意識の変化

ここまでは、労働市場における人手不足構造、企業におけるポートフォリオ転換の2つの視点に影響され、着目されてきている人事課題について触れてきました。最後に、もう1つ重要な視点に触れておきたいと思います。それは、働き手の視点です。ここまで触れてきたのは、企業経営・人事を主語にした人事テーマについてですが、その人事テーマの影響を受けるのはもちろんその企業で働く従業員です。この従業員の視点なくして、どのような人事的取り組みも成功することはないでしょう。

では、働き手の就業への意識はどのように変わってきているのでしょうか。まず、上段で触れた人事課題の1つ「人材の流動化」というテーマは、働き手の視点から見れば、自らのキャリアは自ら築くキャリア自律の意識と切り離せない関係にあります。弊社の「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」では、80%を超える人が自律的・主体的にキャリアを築きたいと回答しています。このキャリア意識の高さと、社内の人材流動化の接点となるものとして、例えば公募制度、社内副業制度など従業員の手上げによる異動が企業・働き手双方にとって有効な機会になる可能性を示唆しています。

一方で、働く動機に関して見てみると、内閣府の「国民生活に関する世論調査」によれば、「お金を得るために働く」人が徐々に増えている傾向が読みとれます。「生きがいを見つけるために働く」「社会の一員として、務めを果たすために働く」「自分の才能や能力を発揮するために働く」は、いずれも減るか横ばいの傾向にあることが分かります。つまり、経済的豊かさのために働く人の割合が増えています。

また、数年前から「静かな退職」という言葉が象徴的な言葉として出てきています。これは、「やりがいやキャリアアップは求めず、決められた仕事を淡々とこなすこと」を指す言葉です。静かな退職に関してはさまざまな調査がありますが、なかには40%を超える人があてはまるという回答になっているケースもあります。どの時代にも多かれ少なかれこのような傾向はあったのかもしれませんが、それにキーワードとしてラベルがつく。そこに時代の潮流を感じ取らずにはいられません。

今まで以上に、「この会社・事業・組織・人は、自分の働く時間を投資するに値する」と働く一人ひとりに感じてもらうにはどうしたらよいか、働き手の視点に立った従業員体験の構築が求められるようになっています。

重要な解決策としての人材マネジメントポリシー策定

ここまでさまざまな視点で見てきました。このような構造的な状況を捉えたうえで、人事として何をするか、はもちろん大切です。一方で、どのような姿勢・立場に立ってなすか、の方がより一層重要になっていくように感じています。

魔法の杖はありませんが、1つお薦めするとしたら、自社の「人材マネジメントポリシー」の策定です。人材マネジメントポリシーとは、自社が人に向き合ううえで大切にする姿勢や考え方を言語化したものです。このポリシーは、会社・組織が従業員に求めること・期待することと、会社・組織が従業員に約束することの双方を言語化することに意味があります。

会社・組織の視点だけでは働き手の実際の動きにつながらない絵に描いた餅になりかねず、会社・組織の視点なき働き手の視点のみでは、一過性のものとして持続しないリスクがつきまといます。労働市場は流動化し、人手不足もあり働く人のパワーは今後強くなっていきます。個人と組織は従属関係ではなく、対等なパートナーである。その視点に立って、自社の人材マネジメントのポリシーを明らかにし、あらゆる人事施策をポリシーのもとに一貫させていく。そのような再構成こそが今もっとも重要なことのように感じています。

人事制度について検討されている方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

■おすすめのサービス

人事制度設計・運用支援コンサルティング

執筆者

執行役員

梅田 真治

人事担当として、さまざまな人事業務の企画・立ち上げ、実務経験を経て、人事コンサルタントとして顧客の人事制度設計等の人材マネジメント領域、バリュー浸透等の組織開発・組織変革領域の支援に従事。人事経験を生かし、企業の人事部門の機能価値向上・人事の人材育成等のテーマに対してのソリューションビジネスの立ち上げを推進。現在は、全社執行役員として、コーポレート機能を統括。

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:後編

- 人手不足への対応策を具体化する:人材の確保・定着と事業ポートフォリオ再編の実践

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:前編

- 多くの人事課題の背景にある一大テーマ「人手不足問題」を概観する

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)