- 公開日:2025/10/27

- 更新日:2025/10/27

「人手不足」が、いよいよ日本の大問題になってきました。私たちは、人手不足問題にどう立ち向かえばよいのでしょうか。本コラムでは、弊社執行役員の梅田真治が、人手不足の背景、人手不足の企業への影響、人事として人手不足問題にどのように対応したらよいのか、弊社がどのようにご支援できるのか、といったことを2回にわたって語ります。前編は、今の人事の一大テーマとなった「人手不足問題」を概観します。

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:後編

- 人手不足への対応策を具体化する:人材の確保・定着と事業ポートフォリオ再編の実践

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:前編

- 多くの人事課題の背景にある一大テーマ「人手不足問題」を概観する

- 目次

- 日本の生産年齢人口は減少を続けているが、労働力人口は増えている

- 労働需要と労働供給のギャップは広がっていく

- 人手不足が「採用競争の激化」につながっている

- 企業における人手不足問題とは「人材の確保と定着の問題」

- もう1つの大テーマは「人材ポートフォリオの最適化」

- 「生成AIが人事面にどのように影響するか」を現時点で語るのは難しい

日本の生産年齢人口は減少を続けているが、労働力人口は増えている

最近、お客様から「人手不足に関連する組織・人事課題」のご相談をいただくことが増えています。人手不足の根本的な原因は、言うまでもなく少子化と高齢化にあります。日本では1995年から生産年齢人口(15~64歳の人口)が減少に転じ、今年2025年には団塊の世代が全員75歳以上になるという画期を迎えました。

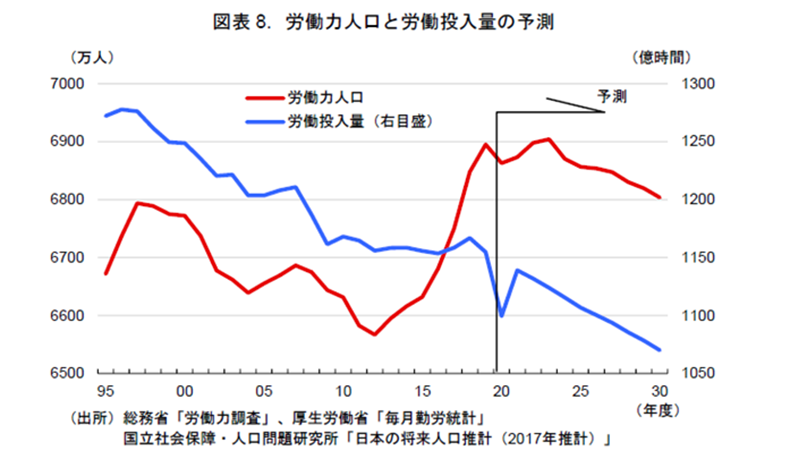

実は労働力人口(15歳以上の就業者と完全失業者の合計)は2010年代には300万人弱増加しています(図表1)。その要因は、女性就業率と高齢者就業率の上昇、外国籍社員の拡大、障害者雇用の拡大などにあります。2010年代以降、日本は女性活躍推進、1億総活躍社会、働き方改革などのキーワードのもと、女性・高齢者・外国人・障害者などの労働者を増やす取り組みをさまざまな形で行ってきました。労働力人口の増加は、それらの施策が一定の成果を上げた証拠です。実際、女性の就業率や正規雇用率、65歳以上の高齢者就業率などがデータ上も高まっています。

<図表1>

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング日本経済の中期見通し(2018~2030 年度)~生産性向上への挑戦が続く日本経済~(2019年4月4日発行)より引用

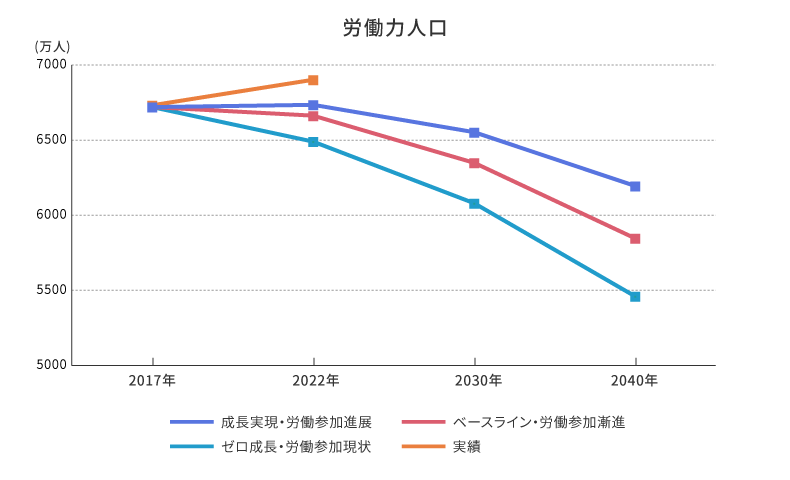

図表2は、2018年度労働力需給推計による推計値と実際の労働人口を比較したものです。2022年のところ見ると、労働力人口の実績が、最も労働力人口を多く見込む「成長実現・労働参加進展」シナリオを上回っていることがわかります。つまり、2017年以降の日本の労働力人口は、さまざまな取り組みが功を奏して、最も意欲的なシナリオを上回るほど増加したのです。

<図表2>

(独)労働政策研究研修機構「労働力需給推計のフォローアップ 2018年度推計と実績値の比較」)

労働需要と労働供給のギャップは広がっていく

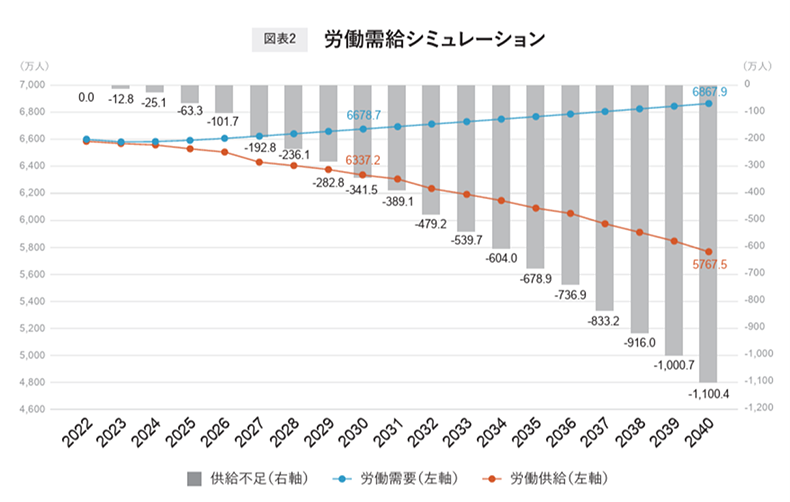

しかし、今後は生産年齢人口の減少に合わせて、労働力人口も減っていき、労働需要と労働供給のギャップは加速度的に大きくなっていくと考えられます。

リクルートワークス研究所は、仮に今後の日本がほとんど経済成長しなくても、2040年には労働需要と労働供給のギャップが1100万人に上り、生活を維持するために必要な労働力を十分に供給できない「労働供給制約社会」がやってくると予測しています(図表3)。ちなみに、2025年の需給ギャップは63万人となっています。つまり近い将来、日本は今では想像もつかないほどの人手不足社会になるだろうというのです。

しかも、これは日本がほとんど経済成長しないと仮定した場合の予測です。現在の日本政府が「名目GDP1000兆円目標」を掲げているように、日本経済は今後も一定の成長を目指すでしょう。現実には、ワークス研究所の予測シミュレーション以上の労働需給ギャップが生まれる可能性が十分にあります。労働供給制約社会は、すぐそこに迫っているかもしれません。

<図表3>

リクルートワークス研究所「Works Report 2023未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」(2023年3月発行)

人手不足が「採用競争の激化」につながっている

人手不足は、すでに企業にさまざまな影響を及ぼしています。例えば、「人手不足倒産」という言葉をよく耳にするようになってきました。また、最近は「事業承継」の問題も大きくクローズアップされており、中小企業や地方企業を中心に、後継者が見つからずに廃業する会社が増える可能性が高まっています。これらは、人手不足の最も根源的でクリティカルな影響です。

大手・中堅企業にとっても、人手不足は他人事ではありません。日本のトップ企業であっても全体的には人手不足感が強まっており、新卒採用充足率が下がる傾向にあります。その結果、「採用競争の激化」が起こっています。例えば、最近の新卒採用は優秀人材の争奪戦が過熱しており、大学3年時の夏季インターンシップを実施する企業が急増しています。

さらに、キャリア採用も一層盛んになっており、キャリア採用の人数を飛躍的に増やした企業がいくつもあります。働き手の視点から見ても、2023年の日本の転職等希望者は、1035万⼈と過去最多を更新しました。就業者全体に占める割合は15.3%で、就業者の6人に1人ほどが転職を希望する時代になったのです(出典:総務省統計局労働⼒⼈⼝統計室「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」2023)。以前は「35歳転職限界説」などという言葉もありましたが、今ではミドル・シニアクラスの転職市場も活発化しています。日本も、転職とキャリア採用が当たり前の社会に変わってきているといえます。

さらに知りたい方はこちら

企業における人手不足問題とは「人材の確保と定着の問題」

もちろん、人手不足の影響は採用競争の激化だけにとどまりません。企業における人手不足の問題とは、そのまま「人材の確保と定着の問題」です。先ほど例に挙げたインターンシップの早期化に対応するだけでなく、採用ブランド向上、採用力強化のための処遇改善、人事制度変革、魅力的な職場環境・働き方づくり、オンボーディングのテコ入れ、エンゲージメント向上などのすべてが、人手不足の問題と密に関わっているわけです。

ここまでお話ししてきたとおり、日本の人手不足はこれからより深刻な問題になっていくでしょう。人材の確保と定着は、今後より一層難しくなると思われます。人材の確保と定着に関連して企業がどのような取り組みを進め始めているかについては、後編でご紹介します。

もう1つの大テーマは「人材ポートフォリオの最適化」

人事の皆さんにとって難しいのは、人材の確保と定着といっても、ただ企業経営に必要となる人数を確保すればよいわけではないことです。例えば最近、日本でも「黒字早期退職」が増えています。その背景には、事業のポートフォリオ転換、DX推進等の経営課題の解決にあたり、社内外の人材流動化を進めていこうという意図があります。

つまり、人材の確保と定着の重要性と共に、事業ポートフォリオの再構築に合わせた「人材ポートフォリオの最適化」が、今の人事のもう1つの大テーマとなっているといえます。これらがどのような人事上の課題につながっているのかについても後編で触れていきたいと思います。

「生成AIが人事面にどのように影響するか」を現時点で語るのは難しい

もう1つ、忘れてはならないのが「生成AIの人事面への影響」です。

結論からいえば、生成AIが人事面にどのように影響するかを現時点で語るのは難しいです。もちろん、生成AIの影響についてはさまざまな予測がなされています。そのなかには、多くの仕事が人工知能やロボットなどによって代替される、と予測するものもあります。しかし、それはあくまでも予測です。それに、「代替できる/できない」と「実際に代替する/しない」は別の話です。現実世界で何がどうなるかは、まだ誰にもわかりません。

また、歴史的に見ると、技術革新は雇用を減らすのではなく、総量としては雇用需要を増してきました。生成AIが代替する仕事はありますが、その代わりに新しい仕事もできると考えるのが自然です。全体として見れば労働供給に制約がかかる以上、人は、人でしかできない仕事で、人間らしい創造性を発揮し、技術は、その特性を生かして業務の効率化・高度化を支える形になっていくでしょう。

以上が「人手不足問題」を背景にした企業の人事上の重要テーマの概観です。後編ではもう少し具体的に考えていきたいと思います。

人事制度について検討されている方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

■おすすめのサービス

人事制度設計・運用支援コンサルティング

執筆者

執行役員

梅田 真治

人事担当として、さまざまな人事業務の企画・立ち上げ、実務経験を経て、人事コンサルタントとして顧客の人事制度設計等の人材マネジメント領域、バリュー浸透等の組織開発・組織変革領域の支援に従事。人事経験を生かし、企業の人事部門の機能価値向上・人事の人材育成等のテーマに対してのソリューションビジネスの立ち上げを推進。現在は、全社執行役員として、コーポレート機能を統括。

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:後編

- 人手不足への対応策を具体化する:人材の確保・定着と事業ポートフォリオ再編の実践

- 人手不足にどう立ち向かえばよいのか:前編

- 多くの人事課題の背景にある一大テーマ「人手不足問題」を概観する

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)