連載・コラム

若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 公開日:2025/10/14

- 更新日:2026/01/07

昨今の「若手・中堅社員」については、多くの企業においてさまざまな問題が生じています。具体的には、「管理職になりたがらない」「転職することに抵抗がない」「優秀な人ほど辞めてしまう」「組織や仕事に対するコミットメントが低い(静かな退職)」などの点が問題となっており、管理職を担う人材の不足が大きな課題となっています。

このような若手・中堅社員をめぐる問題は、どういった背景から生まれるのでしょうか。また、管理職不足という問題はどのような構造で生じるのでしょうか。本シリーズでは、弊社が2024~2025年に実施した調査結果をもとに、こうした問題の背景にある、若手・中堅社員の「管理職志向」や「キャリア意識」、また、「退職をめぐる状況」について概観しつつ、弊社が考える仮説について説明します。

第2回となる本記事では、若手・中堅社員の離職意向が高まる「3年目」と「5~7年目」という2つの時期に着目し、それぞれの背景にある課題と、優秀な人材の転職や社員のエンゲージメント低下が引き起こす「管理職不足」問題の構造について説明します。

■調査・研究概要

調査1 | 調査2 | |

|---|---|---|

目的 | 若手・中堅社員の組織適応の状態を構造的に把握する | 中堅社員の成長経験、キャリア志向などを明らかにする |

調査日 | 2025年2月 | 2024年3月 |

調査対象 | 大学卒・大学院卒の正社員のうち、新卒で入社した企業に1~12年勤続されている方 | 社会人5年目以降20年未満の正社員のうち、管理職経験のない方 |

調査方法 | インターネット調査 | インターネット調査 |

研究1 | |

|---|---|

目的 | 現状に対する「不満」と将来を見据えた視点である「キャリア発達の見通し」の2つに着目し、若手・中堅就業者の自発的離職が生じる構造をモデルとして捉える |

調査日 | 2024年8月 |

対象者 | 大学卒・大学院卒の正社員であり、かつ下記の①または②の条件を満たす方 |

調査方法 | インターネット調査 |

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

離職意向が高まる2つの時期

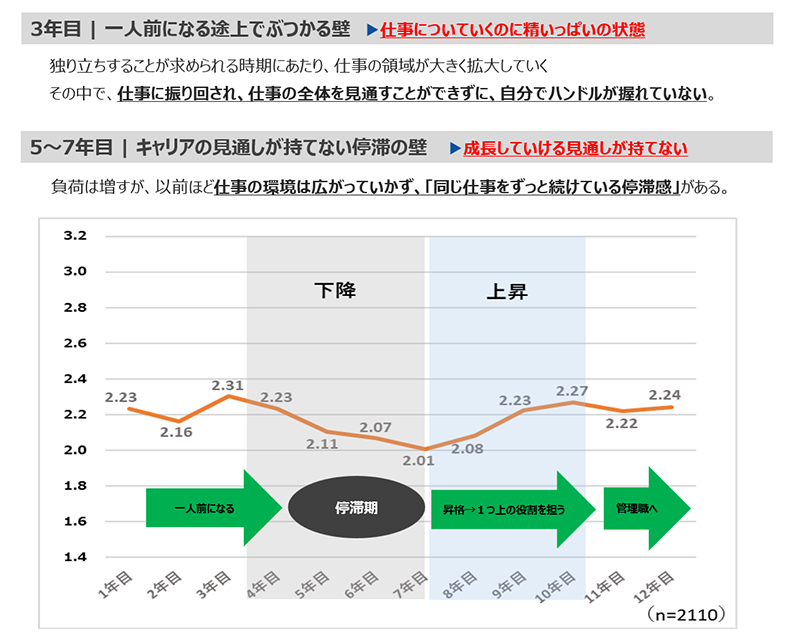

若手・中堅社員の「離職意向」は、「3年目」と「5~7年目」に高まりますが、2つの時期で状況は大きく異なります(図表1)。

「3年目」は、仕事の領域が急拡大するなかで、仕事についていくので精一杯となりやすい時期です。仕事の全体を見通すことができずに、自分でハンドルが握れていない状態で、さまざまな不満も高まっていきます。

一方、「5~7年目」は、仕事の負荷は上がるものの、それまでのようには仕事の領域が広がらなくなり、「同じ仕事を繰り返している」と感じやすい時期です。待っているだけでは成長の機会は得られず、社内でキャリアの展望を描くことができずに、停滞が生じます。

<図表1(調査1):離職意向が高まる2つの時期>

Q:現在の会社を働く場所の一つとしたときに、今後働く場所や転職について今のあなたの感覚に一番近いものを選んでください(項目の平均/5件法)

1:今後もできるだけ長く、今の会社、現在の部署で働き続けたい

2:今後も今の会社、現在の部署で働き続けたい

3:今後も今の会社で働き続けたいが、現在の部署ではなく他の部署に異動したい

4:待遇や職務内容次第では、近い将来、他の会社への転職も考えたい

5:他の会社への転職をすでに検討している

本格的な独り立ちを求められる3年目

「3年目」に目を向けると、この時期は、周囲から「独り立ち」が求められる時期にあたります。近年、大手企業では若手の育成を手厚く行うようになっており、2年目までを育成期間とすることも多くなっていますが、「3年目」には「本格的な独り立ち」が求められます。

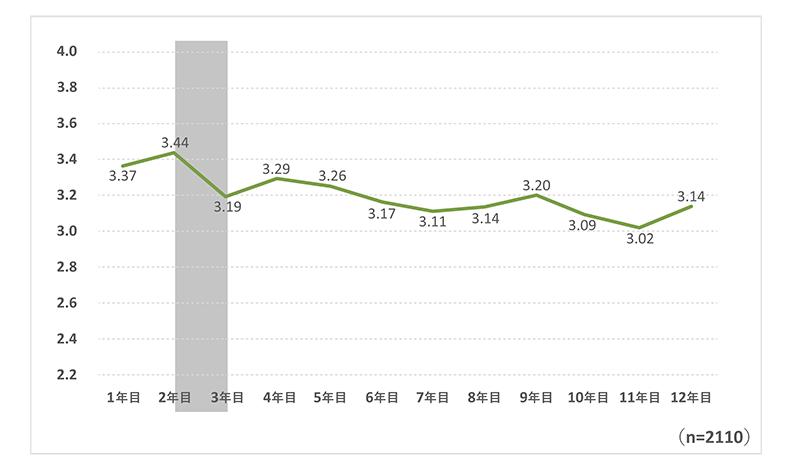

図表2のように、「上司の関わり」もこの時期大きく低下しており、上司が意図して関わりを弱めている可能性があります。仕事の領域が急拡大する「3年目」は、同時に周囲から「本格的な独り立ち」を求められる時期でもあることが、この時期の難しい状況を生み出していると考えられます。

<図表2(調査1):上司の関わり>(単一選択/n=2110)

Q:あなたの上司の関わりとして、以下の項目はどの程度あてはまりますか(項目の平均/5件法)

「担当業務のなかで自分が仕事を広げたり、深めようとした時には、『やってみたら』 『一緒にやろう』と背中を押したりしてくれる」

「担当業務のなかで新たな挑戦の場を提供してくれたり、自分では気づかなかった成長の機会に目を向けさせたりしてくれる」

「他部署も含め社内にいる優秀な人、学ぶことが多い人についての情報を提供してくれたり、その人たちと関わる接点をつくったりしてくれる」

「自分に対して、中長期的な視点からの成長の期待や目標を伝えてくれ、至らない点についてはフィードバックをしてくれる」

「中長期的に自分が目指すキャリアについて相談に乗ってくれたり、話をしっかり聞いたりしくれる」

1:当てはまらない

2:どちらかというと当てはまらない

3:どちらともいえない

4:どちらかというと当てはまる

5:当てはまる

5~7年目の停滞

「5~7年目」は、仕事の負荷は上がるものの、それまでのように仕事の領域が広がらなくなり、「同じ仕事を繰り返している」と感じやすい時期です。待っているだけでは成長の機会は得られず、社内でキャリアの展望を描くことができずに停滞が生じます。

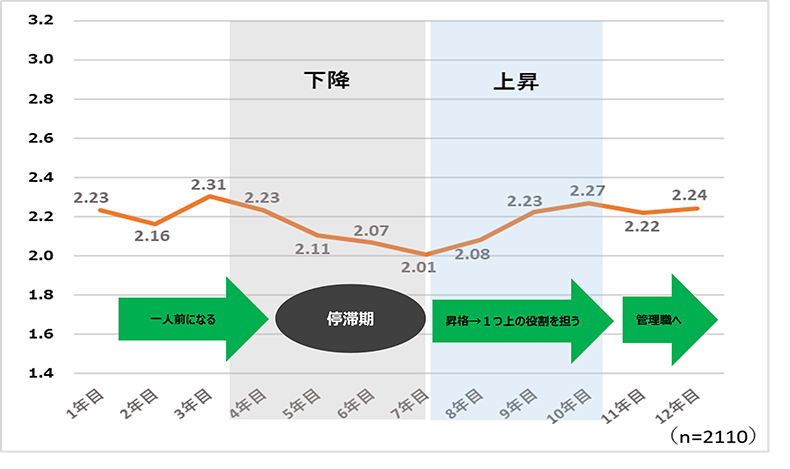

一方で、若手・中堅社員の「管理職志向」に目を向けると、「7年目まで」は下がり続けますが、「8年目以降」は上昇に転じています。「7、8年目」という時期は、多くの企業で、「係長」など準管理職的な立場への昇格のタイミングにあたり、「評価や昇進」について、周囲とも差が付き始めます。また、「30歳」という節目を前に、生活の基盤を固めたいという気持ちが高まる時期でもあり、昇格を機に、明確に1つ上の役割が与えられるなかで、「この会社で上を目指そう」という気持ちが定まっていくものと考えられます。

「7、8年目」を境にして「管理職志向」は高まっていきますが、その転換を迎える前に「停滞期」があるというのは、非常にもったいないことです。

<図表3(調査1):管理職志向>(単一選択/n=2110)

Q:社内において「管理職を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか(項目の平均/4件法)

1. 目指す気持ちはまったくない

2. 管理職を目指す気持ちはあまりない

3. 管理職を目指す気持ちがある

4. 管理職を目指す気持ちが強くある

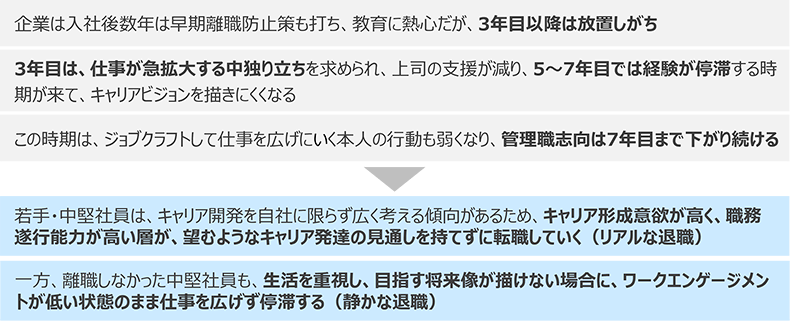

2つの退職 ~「リアルな退職」と「静かな退職」

企業は近年、入社後の数年は育成に力を入れていますが、3年目以降は放置しがちで、育成の空白期間となりやすい状況があります。このことを背景に、「3年目」では、仕事が急拡大するなかで独り立ちが求められるため、また「5~7年目」では、仕事の領域が広がらなくなるなかで経験が停滞するため、社内におけるこの先のキャリアが描きにくい困難な状況が訪れます。この時期には、「自らジョブクラフトして仕事を広げにいく」本人の行動も弱くなり、「管理職志向」も「7年目まで」下がり続けます。

若手・中堅社員は、「キャリア開発を自社に限らず広く考える」傾向があるため、結果として、「キャリア形成意欲」や「職務遂行能力」が高い層が、社内では望むような「キャリア発達の見通し」を持てずに転職していきます。

一方、離職しなかった社員も、「生活を重視し、目指す将来像が描けない場合」に、ワークエンゲージメントが低い状態のまま、仕事を広げずに停滞し、「静かな退職」へと繋がっていきます。

<図表4(研究1):若手・中堅社員の離職意向が生じる構造>

「管理職不足」問題が生じる構造

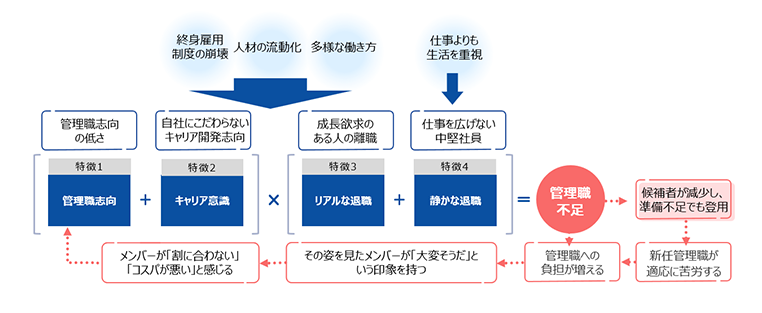

最後に、「管理職不足」の問題が生じる構造について、弊社の仮説をまとめます。

昨今の管理職不足の問題は、若手・中堅社員の「やる気のなさ」によって生じているのではなく、これまで述べてきた複数の要因が絡み合って生じているものと考えられます。

まず前提として、「終身雇用制度の崩壊」「人材の流動化」「多様な働き方の浸透」など、変化していく社会のなかで価値観が多様化し、新卒で入社した会社で昇進していくことがビジネスパーソンのキャリアパスではなくなっています。

そこに「2つの退職」が重なります。成長意欲が高い優秀層が社外へと転職していき、また、退職せずに社内に残った社員も仕事を広げようとせず、組織の上方を目指そうとする意欲が低いままとどまってしまい、組織からすると「管理職を担ってほしい人材の不足」が生じます。

そのため企業は、管理職の兼務で対応するか、管理職への準備が不十分でもやむなく昇進させるという対症療法的な打ち手を講じますが、結果として管理職の負担が増えたり、新任管理職が適応に苦労したりする姿を見て、「あのような管理職にはなりたくない」という若手・中堅社員が増えていくという、負の連鎖が生じているのだと考えられます。

<図表5:「管理職不足」問題が生じる構造>

まとめ

このような問題を解決するには、「成長意欲が高い層の離職(リアルな退職)」と、「仕事を広げようとしない中堅社員(静かな退職)」の発生を予防することが不可欠になります。次回は、弊社が考える管理職不足解消に向けた「リアルな退職」「静かな退職」の予防の2つのアプローチをお伝えします。

中堅社員向けの研修一覧は、中堅社員研修特集ページをご覧ください。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

執筆者

技術開発統括部

研究本部

主任研究員

内藤 淳

1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

主任研究員

小松 苑子

人材派遣会社にて営業職を経験後、新人・若手社員の教育体系の構築、研修の企画・運営、ナレッジマネジメントを行う。

2017年にリクルートマネジメントソリューションズに入社し、主に営業職、新人・若手社員領域、中堅社員領域のトレーニングの企画・開発に携わる。

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)