連載・コラム

若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 公開日:2025/10/14

- 更新日:2026/01/07

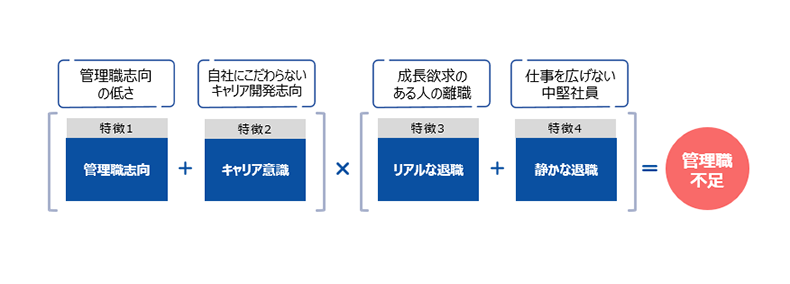

昨今の「若手・中堅社員」については、多くの企業においてさまざまな問題が生じています。具体的には、「管理職になりたがらない」「転職することに抵抗がない」「優秀な人ほど辞めてしまう」「組織や仕事に対するコミットメントが低い(静かな退職)」などの点が問題となっており、管理職を担う人材の不足が大きな課題となっています。

このような若手・中堅社員をめぐる問題は、どういった背景から生まれるのでしょうか。また、管理職不足という問題はどのような構造で生じるのでしょうか。本シリーズでは、弊社が2024~2025年に実施した調査結果をもとに、こうした問題の背景にある、若手・中堅社員の「管理職志向」や「キャリア意識」、また、「退職をめぐる状況」について概観しつつ、弊社が考える仮説について説明をします。

昨今の若手・中堅社員をめぐる問題は、以下の4つの特徴によって捉えることができます。これらが絡み合って、管理職不足という問題が生じていると考えられます。

第1回となる本記事では、それぞれの特徴について、弊社が実施した調査結果と併せて見てみましょう。

■調査・研究概要

調査1 | 調査2 | |

|---|---|---|

目的 | 若手・中堅社員の組織適応の状態を構造的に把握する | 中堅社員の成長経験、キャリア志向などを明らかにする |

調査日 | 2025年2月 | 2024年3月 |

調査対象 | 大学卒・大学院卒の正社員のうち、新卒で入社した企業に1~12年勤続されている方 | 社会人5年目以降20年未満の正社員のうち、管理職経験のない方 |

調査方法 | インターネット調査 | インターネット調査 |

研究1 | |

|---|---|

目的 | 現状に対する「不満」と将来を見据えた視点である「キャリア発達の見通し」の2つに着目し、若手・中堅就業者の自発的離職が生じる構造をモデルとして捉える |

調査日 | 2024年8月 |

対象者 | 大学卒・大学院卒の正社員であり、かつ下記の①または②の条件を満たす方 |

調査方法 | インターネット調査 |

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

管理職志向

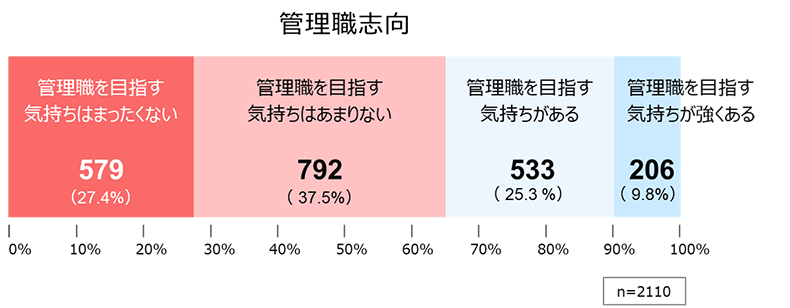

1つ目の特徴は、若手・中堅社員の「管理職志向」の低さです。

図表1は、全国の入社1~12年目の若手・中堅社員を対象に実施したアンケートですが、「管理職を目指す気持ちはまったくない」「管理職を目指す気持ちはあまりない」と答えた人が合計約65%、「管理職を目指す気持ちが強くある」「管理職を目指す気持ちがある」と答えた人が合計約35%という結果となりました。多くのビジネスの現場で課題となっているように、若手・中堅社員の管理職志向は、低い水準にとどまっていることが分かります。

<図表1(調査1):管理職志向>(単一選択/n=2110)

Q:社内において「管理職を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。

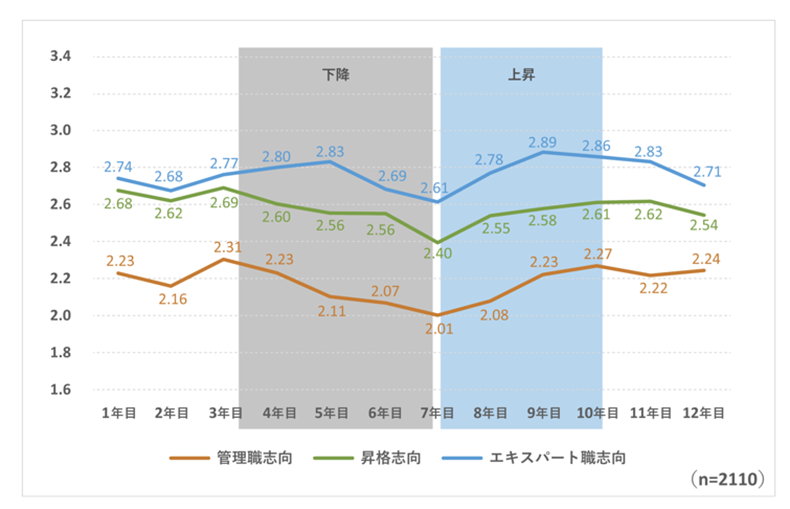

また図表2は、同じ対象の「管理職志向」「昇格志向」「エキスパート職志向」を、それぞれ年次別にグラフ化したものです。グラフの推移を見ると、若手・中堅社員の「管理職になりたい」というニーズは、「高度な専門性を持つエキスパート職を目指したい」「昇格したい」という他のニーズよりも、一貫して低い結果となりました。

一方、「管理職志向」は、「3年目から7年目」にかけて次第に低下していますが、「8年目」以降になると上昇に転じています。このことから、「管理職志向」は低いものの、ずっと下がり続けていくわけではなく、「7、8年目」が1つの転換点になっていることが分かります。

<図表2(調査1):管理職志向、昇格志向、エキスパート職志向の年次推移>(単一選択/n=2110)

Q:社内において「管理職を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。(管理職志向)

Q:社内において「昇格したい」という気持ちはどの程度ありますか。(昇格志向)

Q:「特定の領域や分野における、高度な専門性を持つエキスパート職(※管理職ではなく、専門性を生かす職群)を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。(エキスパート職志向)

(項目の平均/4件法)

1:目指す気持ちはまったくない

2:目指す気持ちはあまりない

3:目指す気持ちがある

4:目指す気持ちが強くある

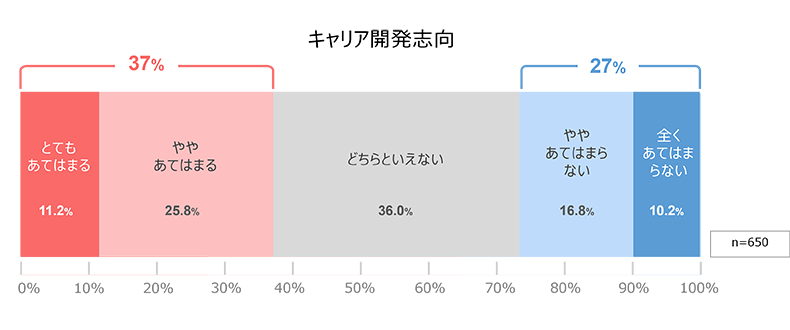

キャリア意識

2つ目の特徴は、「自社にこだわらないキャリア開発の意識」です。全国の入社5~19年目の中堅社員にアンケートを実施したところ、「キャリア開発のためなら今の会社にこだわらない」と答えた人が37%となり、「今の会社にこだわる」と答えた人の27%を10ポイント上回りました(図表3)。

<図表3(調査2):キャリア意識>(単一選択/n=650)

Q:キャリアを開発するためであれば今の会社にこだわらないですか?

昨今では、終身雇用制度が崩壊し、1つの会社に長く勤めるメリットも薄れつつあります。今の会社に勤め続け、会社のなかだけでしか通用しない知識・スキルを深めていくよりも、広く社会全般で通用するような市場価値の高い知識・スキルの獲得を目指し、社外にも目を向けたいという志向が、中堅社員のキャリア意識の背景にあると考えられます。

離職意向(2つの退職の背景)

管理職への関心が低く、キャリア形成のためには今の会社にこだわらない――このような意識に加えて、若手・中堅社員の退職もまた大きな課題となっています。

昨今の若手・中堅社員の退職については、大きく2つの視点で考えることが重要です。1つは、実際に会社を辞めて他の会社に転職してしまう「リアルな退職」。もう1つは、退職はしないものの、組織や仕事に対してコミットしない「静かな退職」です。まずは、「リアルな退職」と「静かな退職」の背景となっている、若手・中堅社員の離職意向について見てみましょう。

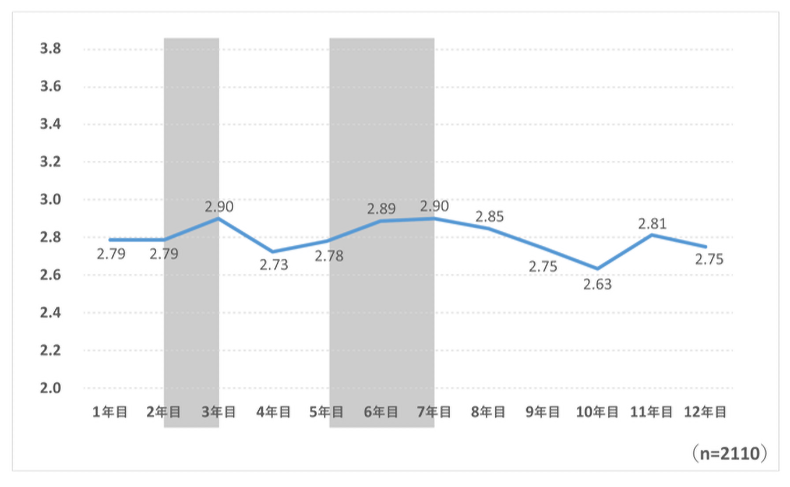

図表4は、若手・中堅社員の「離職意向」を年次別に表したグラフです。これを見ると、「3年目」と「5~7年目」の2つの時期に、「離職意向」が高くなっていることが分かります。

<図表4(調査1):離職意向>(単一選択/n=2110)

Q:現在の会社を働く場所の1つとしたときに、今後働く場所や転職について今のあなたの感覚に一番近いものを選んでください。(項目の平均/5件法)

1:今後もできるだけ長く、今の会社、現在の部署で働き続けたい

2:今後も今の会社、現在の部署で働き続けたい

3:今後も今の会社で働き続けたいが、現在の部署ではなく他の部署に異動したい

4:待遇や職務内容次第では、近い将来、他の会社への転職も考えたい

5:他の会社への転職をすでに検討している

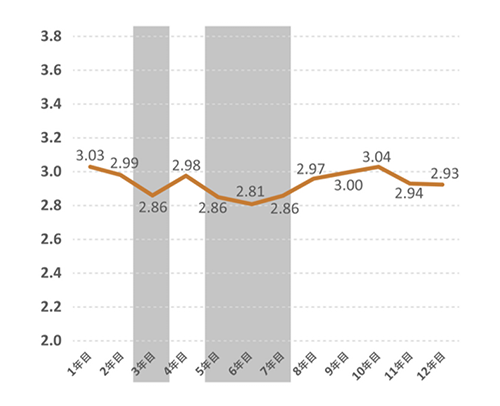

また図表5は、若手・中堅社員が、「自分が担当する仕事の範囲や役割、責任を積極的に広げようとする行動(拡張的ジョブクラフティング)」をどの程度行っているかを、年次別に表したものです。「離職意向」が高まる時期である「3年目」と「5~7年目」には、若手・中堅社員が「自ら仕事を広げようとする取り組み」を積極的に行えていない状況が確認できます。

<図表5(調査1):拡張的ジョブクラフティング>(単一選択/n=2110)

Q:目の前の仕事をより充実させるために、積極的に新たなやり方を試したり、アイディアを上司や職場に提案したりしている

Q:目的や期待を主体的に考え、自分の役割や影響範囲を広げられる機会を自ら進んで求めている

(項目の平均/5件法)

1:当てはまらない

2:どちらかというと当てはまらない

3:どちらともいえない

4:どちらかというと当てはまる

5:当てはまる

※拡張的ジョブクラフティングとは、仕事の範囲や役割、責任を積極的に広げようとする行動を指す

では、「3年目」と「5~7年目」という2つの時期に何が生じているのでしょうか。

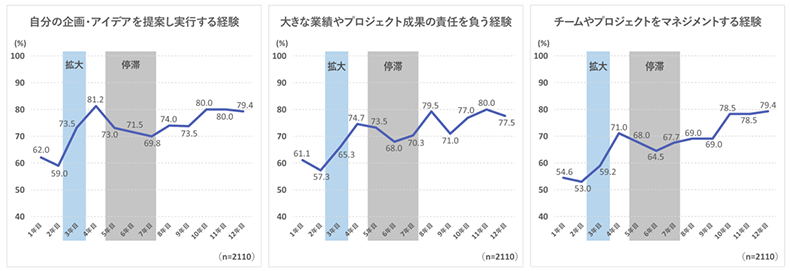

図表6の3つの折れ線グラフは、直近の1年の間に、成長に繋がる経験をどの程度の人が経験したかという比率を、年次ごとに表したものです。これを見ると、「3年目」では、さまざまな経験が急拡大していることが見て取れます。一方、「5~7年目」では、経験の比率が低い水準で停滞しており、この時期には、経験が広がらず、「同じ仕事を繰り返している」と感じられやすいことが分かります。

<図表6(調査1):成長に繋がる経験>(単一選択/n=2110)

Q:この1年間で担当した仕事のなかで、壁を乗り越えたり、成長のために役立ったと感じたりした経験についてお聞かせください。以下の経験について、もっとも近いものを選択肢から1つ選んでください。(選択肢2,3,4を選んだ人の比率を表示)

1:経験していない

2:経験したが成長に繋がったとは言い切れない

3:経験しておりやや成長に繋がったと思える

4:経験しており大きな成長に繋がったと思える

このように、それぞれ理由は異なりますが、「3年目」と「5~7年目」という2つの時期は、どちらも若手・中堅社員にとって先のキャリアが見通しにくい困難な時期だといえます。「3年目」は、仕事の領域が急拡大するなかで、仕事についていくので精一杯となりやすい時期です。仕事の全体を見通すことができずに、自分でハンドルが握れていない状態で、さまざまな不満も高まっていきます。

一方、「5~7年目」は、仕事の負荷は上がるものの、それまでのようには仕事の領域が広がらなくなり、「同じ仕事を繰り返している」と感じやすい時期です。待っているだけでは成長の機会は得られず、社内でキャリアの展望を描くことができずに停滞が生じます。

こうした状況が、若手・中堅社員の「リアルな退職」や「静かな退職」を生じさせる背景となっています。

リアルな退職

ここまで見てきたように、若手・中堅社員の離職意向は「3年目」と「5~7年目」に高まりやすい傾向があり、この時期には離職も発生しやすいと考えられます。ただし、「3年目」と「5~7年目」では、離職が生じる理由や離職者の特性が異なるということが弊社の研究で分かっています。

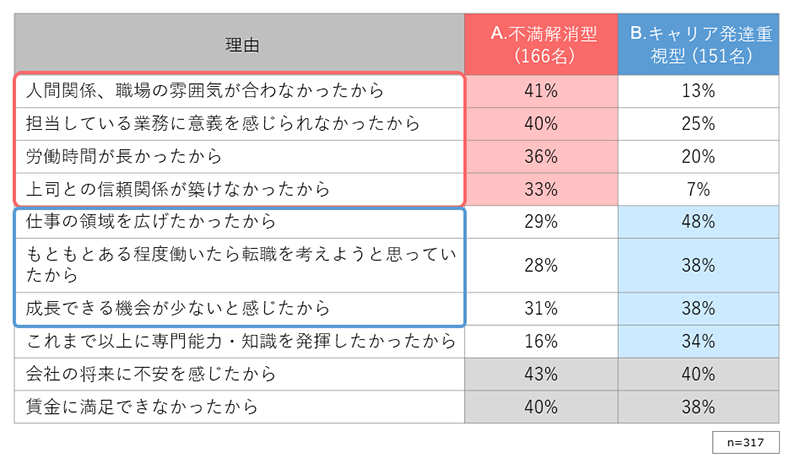

図表7は、入社1~8年目の間に新卒で入社した会社を離職した317名に対して、離職理由を尋ねた結果です。「A不満解消型」の離職者の場合は、「人間関係」「仕事のやりがい」「条件面」についての「不満の解消」が離職の主な理由となっています。これに対し、「Bキャリア発達重視型」の離職者の場合は、「仕事の幅を広げたい」「専門性を発揮したり、成長できる機会が欲しい」など、将来に向けてより良いキャリアを求めて離職していることが分かります。

<図表7(研究1):離職者の2つのタイプ>(多肢選択/n=317)

Q:あなたが以前の会社を辞めて転職した理由は、以下のAとBのどちらに近いですか。

A…不満解消型

以前の会社・仕事に対して耐えられない不満要因があり、その状態を解消・改善したかった

B…キャリア発達重視型

以前の会社・仕事に対して耐えられないような不満はなかったが、今後のキャリアを考えてより良い機会・環境を獲得したかった

1:Aに近い

2:どちらかといえばAに近い

3:どちらかといえばBに近い

4:Bに近い

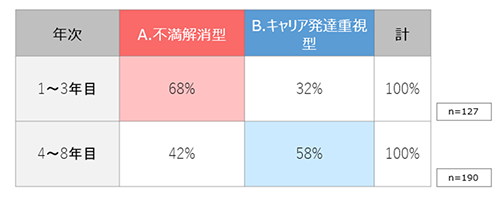

この2つの離職タイプと年次の関係を捉えたものが、図表8です。これを見ると、「1~3年目」では「A不満解消型」の離職者が68%と多く、「4~8年目」では「Bキャリア発達重視型」の離職者が58%と多いことが分かります。

<図表8(研究1):離職者の2つのタイプと年次の関係>(1~3年目:n=127/4~8年目:n=190)

1:Aに近い

2:どちらかといえばAに近い

3:どちらかといえばBに近い

4:Bに近い

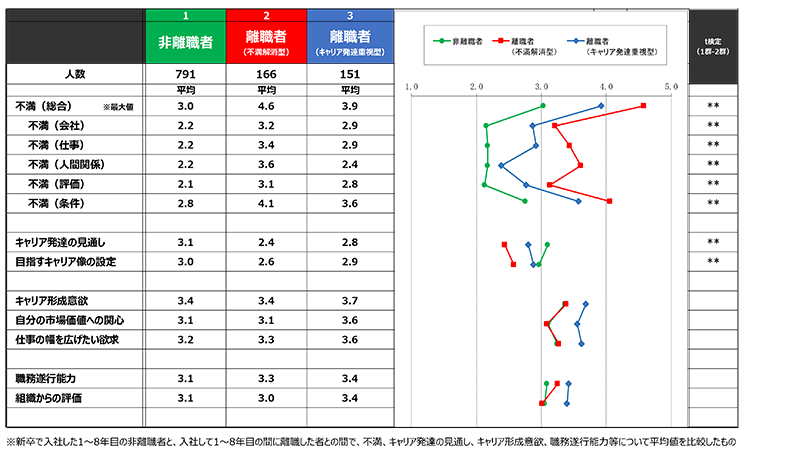

さらに図表9を見ると、興味深い傾向が見て取れます。図表9は、「A不満解消型」「Bキャリア発達重視型」それぞれの離職者と、離職していない「非離職者」を比較したものです。「A不満解消型」の離職者は、「非離職者」に比べて「不満」が非常に高く、社内でこの先成長していける展望である「キャリア発達の見通し」が低い傾向があります。これに対して、「Bキャリア発達重視型」の離職者では、「不満」は高いものの「A不満解消型」の離職者ほどでありません。また、「Bキャリア発達重視型」の離職者は、「非離職者」に比べて「キャリア形成意欲」が高く、「職務遂行能力」の高い層であることが分かります。

このことは、「4~8年目」に、「キャリア形成意欲」や「職務遂行能力」が高い「Bキャリア発達重視型」の離職が多く発生しているということを示しています。この時期は、それまでのように仕事の領域が広がらなくなり、待っているだけでは成長の機会が得られなくなる停滞期にあたり、社内でのキャリアビジョンを描きにくくなります。「この会社では自分が望むようなキャリアの見通しが持てない」と感じた優秀層が、「成長機会が欲しい」「仕事の領域を広げたい」など、より良いキャリア形成の機会を求めて転職を考えるようになるタイミングだといえるでしょう。

<図表9(研究1):離職者と非離職者の比較>(n=1108)

静かな退職

実際に退職という行動は取らなくても、組織や仕事にコミットしない社員が増加していく状態は、「静かな退職」と呼ばれます。必要最低限の仕事は行うけれども、それ以上に仕事の幅を広げようとはせず、組織に対してもコミットしないという状態は、多様な働き方の1つの形としてもちろん否定されるべきものではありませんが、「管理職を目指す人材を増やしたい」という組織側の視点からは望ましいものとはいえません。

「静かな退職」を捉えるには、社員の働くうえでの価値観に注目することが重要になります。

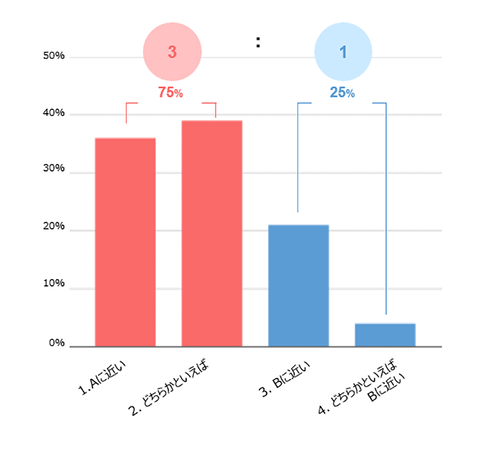

図表10のグラフは、入社1~12年目の若手・中堅社員に対して、「仕事と生活の優先度」を尋ねた結果です。「Aに近い」「どちらかといえばAに近い」を選択した「生活重視」の人が75%、「Bに近い」「どちらかといえばBに近い」を選択した「仕事重視」の人が25%であり、「生活重視」の若手・中堅社員がかなり多くなっています。

<図表10(調査1):仕事と生活の優先度>(単一選択/n=2110)

Q:あなたの日頃の意識や行動、考えに近いのはどちらですか。

A…生活重視(1,2を選択)

働くうえでは生活やプライベートの充実を第一に考えたい

B…仕事重視(3,4を選択)

やりがいのある仕事が担当できるのであれば、とことん仕事に打ち込んでみたい

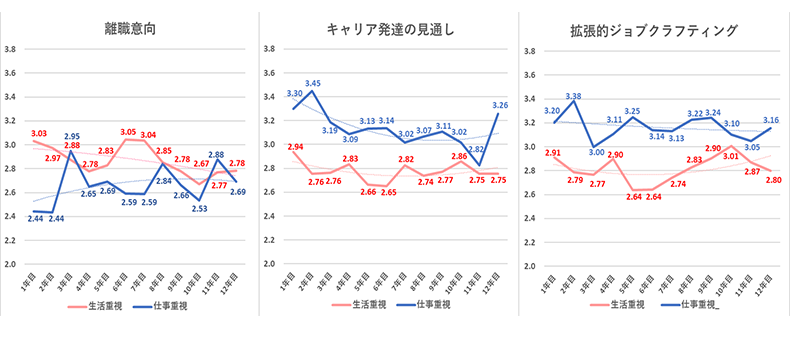

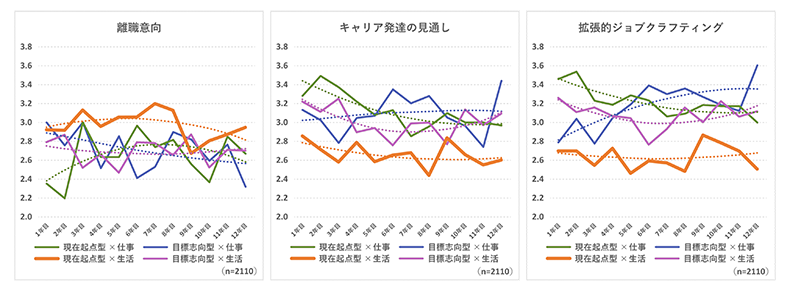

また図表11は、「生活重視」「仕事重視」ごとに、「離職意向」、社内でこの先成長していける展望である「キャリア発達の見通し」、「拡張的ジョブクラフティング」の3つについて年次別に比較したものです。これを見ると、「生活重視」では「仕事重視」に比べて、「離職意向」が高く、「キャリア発達の見通し」と「拡張的ジョブクラフティング」が低くなっており、組織への適応状況が良くないことが分かります。

<図表11(調査1):仕事と生活の優先度と組織適応の関係>(n=2110)

「キャリア発達の見通し」

Q:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、自分が成長していける』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

Q:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、社内で担当する仕事の幅が、自分の希望するスピードと内容で広がっていく』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

(上記2項目の平均/5件法)

1:まったく見通しが持てていない

2 :あまり見通しが持てていない

3: どちらともいえない

4: 見通しが持てている

5:十分に見通しが持てている

※「離職意向」「拡張的ジョブクラフティング」については、それぞれ図表4、図表5と同様

さらに同じ対象に、「キャリア形成の考え方」について尋ねました。具体的には、キャリアの目標を掲げてそれを目指していくタイプである「目標志向型」と、キャリアの目標は定めず目の前のことに懸命に取り組もうとするタイプである「現在起点型」のどちらに近いと回答したかによって、2つのタイプに区分しました。この2つを上の「生活重視」「仕事重視」と組み合わせて4分類し、それぞれごとに組織への適応状況を比較したものが図表12です。

<図表12(調査1):キャリア形成の考え方を加えた価値観の4分類と組織適応の関係>(n=2110)

Q:あなたの日頃の意識や行動、考えに近いのはどちらですか。

A…目標志向型

自分には将来やりたいことや実現したい目標があり、それを今後のキャリアのなかでどのように実現していくかが課題である

B…現在起点型

自分はキャリアの目標を定めてそれを目指すタイプではなく、将来に向けて今できることに取り組み、どれだけ自分の力を高められるかが課題である

これを見ると、オレンジ色の線で示される「生活重視で、目標志向的でない(現在起点型)」場合に、「離職意向」が高く、「キャリア発達の見通し」と「拡張的ジョブクラフティング」が低い傾向があり、「静かな退職」へと繋がっていく可能性があると考えられます。

一方で、「生活重視」でも、キャリアの目標を掲げてそれを目指していく「目標志向型」の場合には、「仕事重視」と比べて大きな違いは見られず、組織への適応は良好な状態となっています。このことは、生活も含めた人生全体の視点に立って将来どうなりたいかというイメージを具体的に持つことによって、仕事も本人のなかで明確に位置づけられるということを示していると推測されます。「生活重視」の場合、生活も含めたライフキャリアの視点から将来像を描き、目標志向的な考え方を取り入れていくことが、組織適応を高めるという観点からは望ましいと考えられます。

まとめ

管理職への関心の低さ、転職への抵抗感の薄れ、そしてリアルな退職と組織へのコミット低下(静かな退職)という2つの離脱パターンについてデータに基づいて解説しました。管理職不足は個人の意識だけではなく、さまざまな問題が組み合わさって生じています。次回は、この構造的課題について詳しく説明します。

中堅社員向けの研修一覧は、中堅社員研修特集ページをご覧ください。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

執筆者

技術開発統括部

研究本部

主任研究員

内藤 淳

1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

主任研究員

小松 苑子

人材派遣会社にて営業職を経験後、新人・若手社員の教育体系の構築、研修の企画・運営、ナレッジマネジメントを行う。

2017年にリクルートマネジメントソリューションズに入社し、主に営業職、新人・若手社員領域、中堅社員領域のトレーニングの企画・開発に携わる。

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第1回 昨今の若手・中堅社員をめぐる問題

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第2回 「管理職不足」問題が生じる構造

- 若手・中堅社員の実態調査2025 3つの調査・研究から見る「リアルな退職」「静かな退職」の予防策

- 第3回 「管理職不足」問題の解消と予防に向けた2つのアプローチ

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)