連載・コラム

新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 公開日:2025/09/16

- 更新日:2025/09/16

「現代における新人・若手のマネジメント」をテーマに、それらにどう向き合い、効果的な育成を実現していくかを考察する本コラムシリーズ。

第1回では、VUCAと呼ばれる予測不能な現代において、組織が持続的に成長していくためには、という切り口で考察。マネジャーが決めたことを素早く実行する「実行型」マネジメントに加え、各メンバーが自律的に考え、協力しながら新たな価値を生み出す「自律共創型」マネジメントが必要ということをお伝えしました。

続く第2・3回では、自律共創型マネジメントを促進する要素である「心理的安全性」と「対話」の醸成をテーマに扱います。なかでも今回は「心理的安全性」について、現場で起こりがちな勘違いや、実践時に意識したいポイントについて解説します。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

心理的安全性の勘違い

近年「心理的安全性」という言葉は、組織のパフォーマンス向上に重要な要素として広く知られるようになりました。しかし、実践が進むなかで「心理的安全性」が誤解されて捉えられてしまうケースもあると感じています。勘違いをしたまま取り組みを続けると、逆効果になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

下記で、心理的安全性についての“ありがちな勘違い”を2つ示します。

■ありがちな勘違い①~心理的安全性を「偽りの優しさ」と勘違いするケース~

心理的安全性のありがちな勘違い・1つ目の事例は、「心理的安全性」を「新人にとって耳の痛い指摘はしない環境」と勘違いしてしまっているケースです。

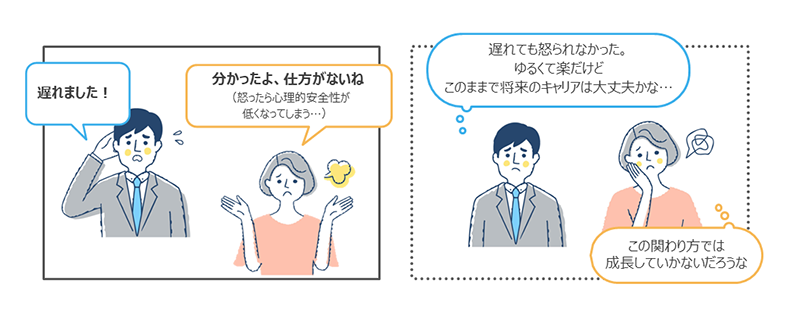

イラストでは、新人が出社時間に遅れてしまい、少し申し訳なさそうに「遅れました!」と上司に告げています。上司は内心怒りを感じながらも、怒りたい気持ちを抑えて「仕方ないな、次から気を付けてね」といった程度の注意で収めます。なぜなら、上司の頭のなかには「ここで厳しく叱責したら、心理的安全性が低くなってしまうかもしれない……」という思いがあるからです。

遅刻した新人は、上司の対応を見てどう感じたでしょうか。

今回の事例の新人は、怒られなかったことにホッと一安心しつつも、心のなかでは「新人の遅刻を叱責しないこの会社で、自分が満足のいくキャリアをきちんと築けるのだろうか?」という将来への漠然とした不安が芽生え始めています。

一方、上司はというと「この関わり方では、新人は成長していかないだろうな」と頭を抱えています。

新人にとって耳の痛い指摘がない環境は、一時的には居心地がよいかもしれません。しかし、中長期的に見れば、今回の事例のように、自分の成長に不安を感じる新人も増えてくるでしょう。このような人物は比較的早い段階で、成長が望める環境へ転職していく可能性もあります。また、上司に指摘をされないことに対して「怒られなくてよかった、ラッキー!」と感じる新人もいます。そのような新人は、現在の環境に定着し続けるかもしれませんが、成長が止まってパフォーマンスを発揮しにくい社員になってしまう危険性があります。

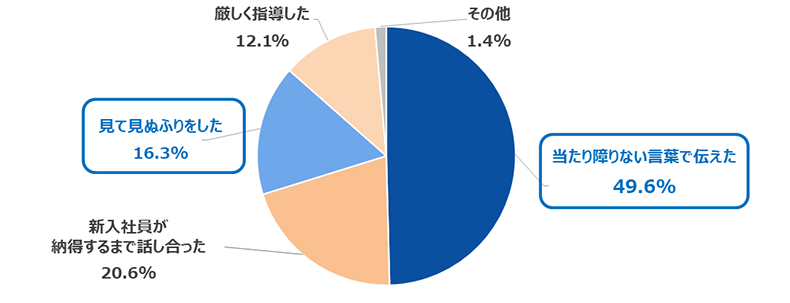

■調査結果にも表れる「指摘できない」問題

上司や育成担当者が新人に指摘ができないという問題は、調査結果にも表れています。「社会人のマナーに関する調査」において、新入社員の直してほしいマナーに対して育成担当者がどのような対応を取ったか調査したところ、「当たり障りない言葉で伝えた」という回答が半数近くとなりました。また、「見て見ぬふりをした」という回答も約16%あり、合計すると過半数の担当者が新人への明確な「指摘」を避けていたことになります。

<図表>新入社員のビジネスマナーへの対応(単一選択/n=141)

Q:直してほしい新入社員のマナーについて、どのような対応をしましたか? もっとも近い対応をひとつ選んでください。

※入社3年目以上の先輩・上司の回答

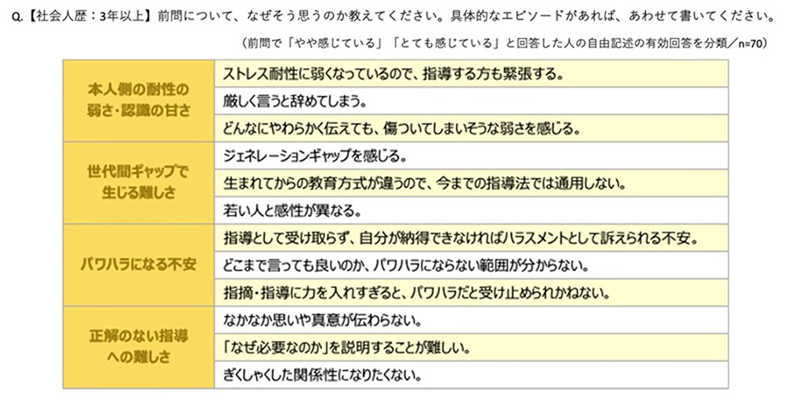

さらに、先輩・上司に「指摘・指導を難しいと感じる理由」を尋ねたところ、「厳しく言うと辞めてしまう」「生まれてからの教育方式が違うので、今までの指導法では通用しない」「どこまで言っても良いのか、パワハラにならない範囲が分からない」「ぎくしゃくした関係性になりたくない」のようなコメントが見受けられました。

この結果から、先輩・上司は、新人にさまざまな感覚のギャップを感じていることが推察できます。また、社会的なハラスメント意識の高まりもあり、積極的な指摘・指導の難しさが増しているようです。

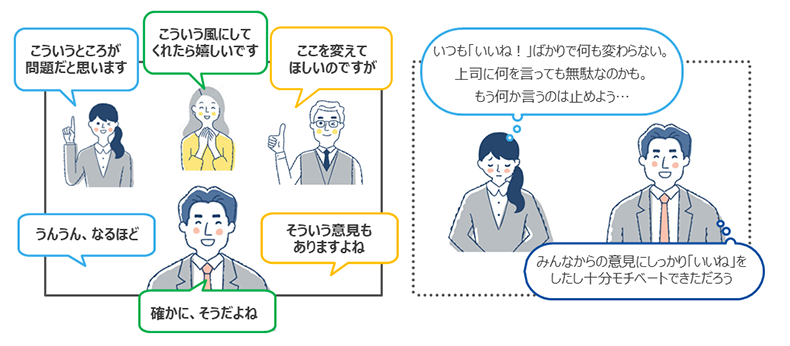

■ありがちな勘違い②~心理的安全性を「パフォーマンス的“いいね”」と勘違いするケース~

心理的安全性のありがちな勘違い・2つ目の事例は、「心理的安全性」をパフォーマンス的「いいね!」と勘違いするケースです。

肯定的な言葉をかけたり「いいね!」と相槌を打ったりすることは、メンバーの発言を促すためには有効な手段です。メンバーにも安心感が湧き、発言や行動を促すこともできるので、その場の関係性にとっては有効でしょう。しかし、その際に上司の行動が伴わなければ「上司は本心で言っていないのではないか?」「結局、何も変わらないのではないか?」という不信感を生んでしまうことも。行動の伴わない「いいね!」には注意が必要です。

「心理的安全性」は「戦略的仕掛け」である

では、本来の「心理的安全性」とは、強く否定せず、全肯定することなのでしょうか? 本質的な意味と目的に立ち返ってみましょう。

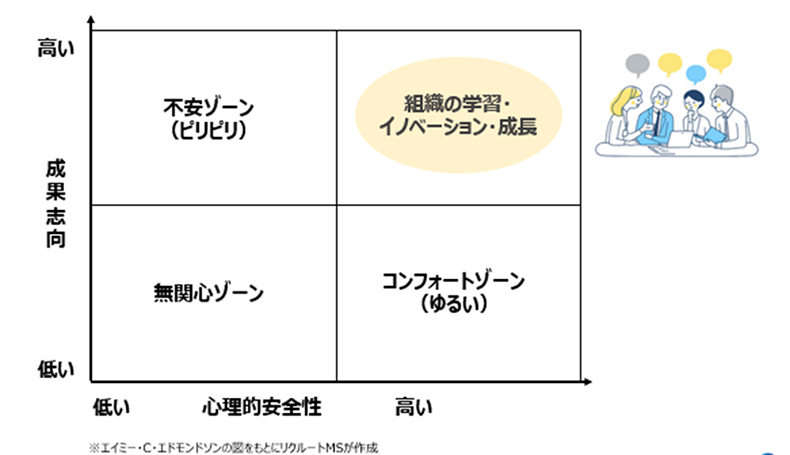

「心理的安全性」は、単なる居心地のよい環境をつくることではなく、「組織の学習・イノベーション・成長」を目的とした、極めて「戦略的な仕掛け」です。居心地がよい“だけ”の職場環境は、一部のメンバーにとっては過ごしやすい環境かもしれません。しかし、最も重要である「組織の学習・イノベーション・成長」という目的に繋がっているかというと、NOといえるでしょう。

下記の4象限をご覧ください。

居心地がよい“だけ”の職場環境は、右下の「コンフォートゾーン(ゆるい)」に該当します。組織の心理的安全性は高いといえますが、成果志向は低い状態です。右上の「組織の学習・イノベーション・成長」という目的を達成するためには、成果を求める志向も重要になるのです。

そもそもなぜ、「心理的安全性」という戦略的仕掛けが必要なのでしょうか? それは、今後のマネジメント変革に欠かせないものだからです。

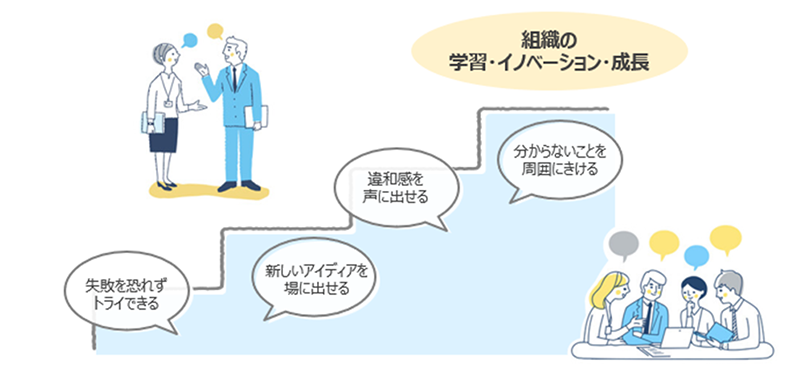

不確実なVUCA環境において、組織が持続的に成長していくには、メンバーが自律的に考え、協力し合いながら新たな価値を生み出す「自律共創型」マネジメントが必要だということを冒頭でお伝えしました。メンバーの自律を引き出すためには、まず対人関係のリスクを軽減する必要があります。

メンバーは、「無知だと思われたらどうしよう」「できない人だと思われたらどうしよう」「周囲に迷惑をかけたらどうしよう」「場違いなことをしたらどうしよう」といった人間関係で生じる不安や恐れを抱えています。それらの不安や恐れを極力減らすことで、意見や懸念を率直に言い合えたり、質問したり、時には間違いを認められる状態をつくることができるのです。

■「組織の学習・イノベーション・成長」という目的を常に念頭に置く

最後に、心理的安全性における最も大切なポイントをお伝えします。それは、「心理的安全性は、あくまで手段であり、目的ではない」ということです。もし、心理的安全性を追求するあまり、メンバーにとって耳に優しい言葉ばかりが飛び交うようになったら、組織の成長には繋がらず、むしろ衰退のきっかけになる恐れもあります。

「心理的安全性」は誤解も生じやすいため、「組織の学習・イノベーション・成長」という目的を置きなおし、定期的に施策が目的達成に紐づいているかをチェックすることをお薦めします。

第2回の今回は、「心理的安全性」のありがちな勘違いと、「心理的安全性」の目的をお伝えしました。目的である「組織の学習・イノベーション・成長」の達成に近づけるために、どのような策が考えられるかについては、第3回で「対話」をテーマに紹介していきます。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

研究員

武石 美有紀

2014年大学在学中に個人事業開始。 2016年リクルートキャリア(現リクルート)入社。企業の採用領域の課題解決支援や社内の新人研修の企画・研修講師業務に携わる。現在は、リクルートマネジメントソリューションズ にて、主に新人・若手社員向けやキャリア関連のトレーニングサービス企画・開発に従事。

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第3回 新人育成をきっかけに「組織変革」を起こしていく方法

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第2回 現場で起こりがちな“心理的安全性”の勘違いとは?

- 新人・若手マネジメントの「今」と「これから」

- 第1回 なぜ今、組織の一体感が失われるのか? 組織を停滞させる「分断」の正体と必要なマネジメント

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)