- 公開日:2025/08/25

- 更新日:2026/01/07

前回は、重要性が増しているサクセッションマネジメントについて、多くの日本企業に見られる実態を紹介すると共に、それを招いている要因と思われるものを取り上げました。

今回は、日本企業において、サクセッションマネジメントのどのような状態を目指すことが望ましいのか、またそのためにどのような仕組みを構築することが求められるのかを見ていきます。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

2つの繋がりを意識した、統合的な取り組みができている状態を目指す

昨今は、毎年の採用計画において、中途採用の人数が新卒採用の人数を上回る企業が出てくるなど、日本企業の人材マネジメントのあり方は変わりつつあります。また、経営者や役員を自社内で選抜・育成するだけでなく、外部のプロ経営者をヘッドハンティングする事例も増えています。一方で、新卒採用や若手・中堅層を対象としたポテンシャル重視の中途採用が人材調達のなかで大きな比重を占めているのが実情であり、経営者や役員についても、自社の社風や風土をよく理解している内部人材からのオーガニックな登用を重視している企業が多い現実があります。

このような日本企業のサクセッションマネジメントにおいては、以下2つの繋がりを意識した統合的な取り組みができている状態を目指すことが重要であると考えます。

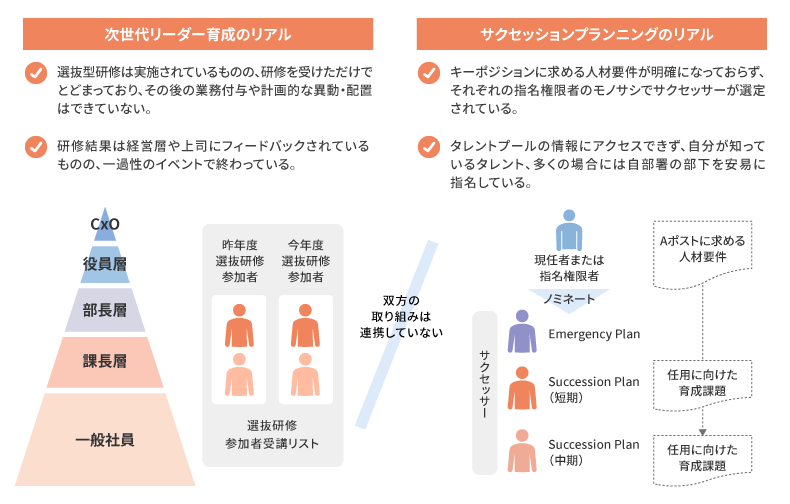

1つは、前回も触れたように、次世代リーダー育成とサクセッションプランニングを相互に有機的な繋がりのある仕組みとして運用することです。しかし実際には図1のように、次世代リーダー育成とサクセッションプランニングが、それぞれを主管している部署により独立して推進され、繋がりが見られないケースが少なくありません。

<図表1>次世代リーダー育成とサクセッションプランニングが連携されていない状態

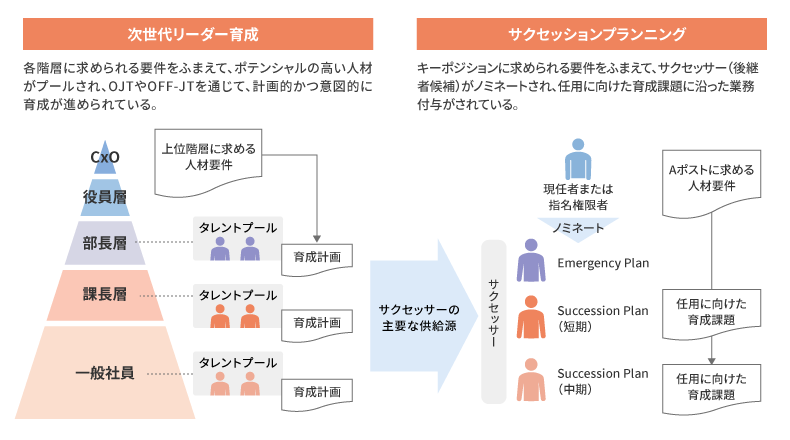

前者が次世代リーダー候補のプールを構成して母集団を形成する役割を担い、後者はプールされたタレントを把握しつつ、次の階層やポジションに向けた継続的な育成を進め、良質なサクセッサーを構成できている状態を目指すべきだと考えます(図2)。

<図表2>次世代リーダー育成とサクセッションプランニングが連携できている状態

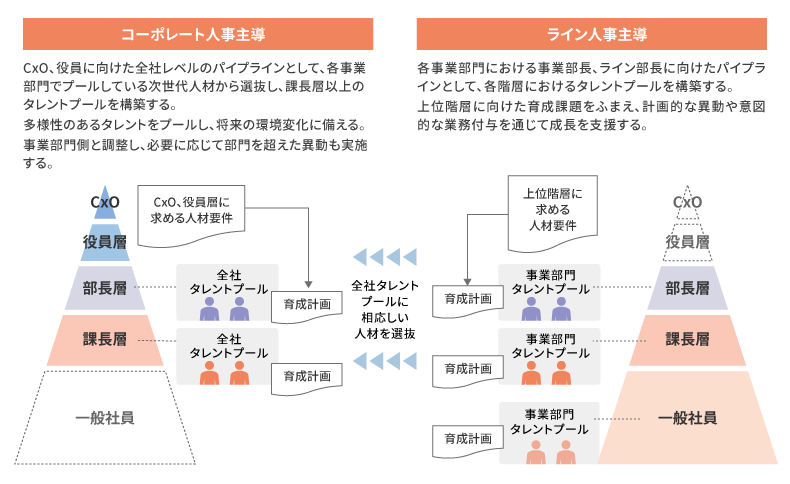

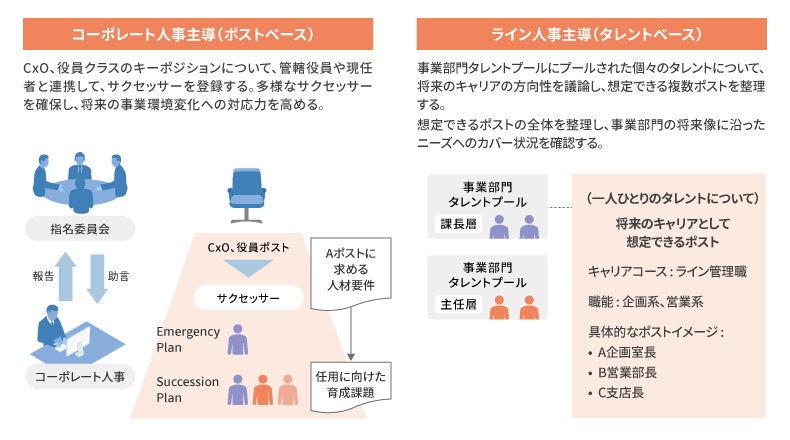

もう1つは、次世代リーダー育成やサクセッションプランニングなどコーポレート人事主導で進める施策と、各事業部や機能組織などのライン人事主導で進める取り組みが上手く連携していることです。

当然ですが、本社人事部門が全社の人材をあまねく、かつ正しく把握することは不可能です。それぞれの事業部や機能組織において、社員一人ひとりの状況やポテンシャルを把握し、キャリア開発を支援することができてこそ、全社の次世代リーダー育成プログラムの候補者を推薦することができます。その結果、プログラムで得た知識やスキル、気づきなどを、プログラム終了後の現場での業務付与や育成につなげることが可能となります(図3_1、図3_2)。

<図表3_1>次世代リーダー育成においてコーポレート人事とライン人事が連携している状態

<図表3_2>ポジションベースのサクセッションプランニングとタレントベースの育成計画

実効性あるサクセッションマネジメントに向けた3つの重点課題

ではこの状態を実現するためには、どのような課題に取り組むことが求められるのでしょうか。ここからは下記3点を取り上げていきます。

- 自社の将来像を起点とし、未来志向で求める要件を設定する

- ビジネスの不確実性を意識し、多様性のあるプールを構築する

- 経営層の育成につながる良質な機会を用意し、計画的に付与する

1.自社の将来像を起点とし、未来志向で求める要件を設定する

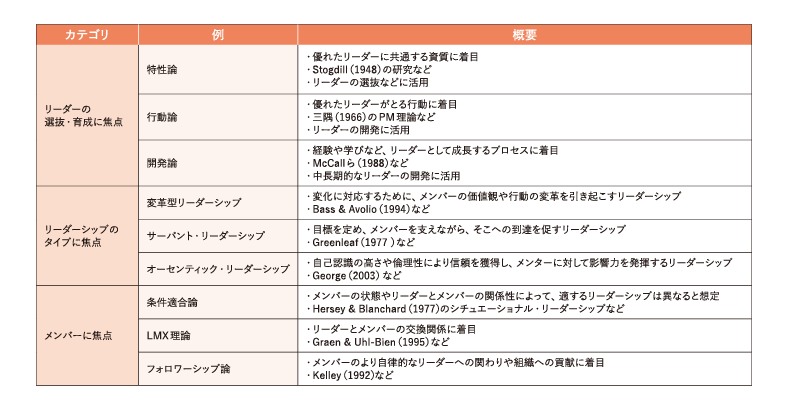

経営を担うリーダーに求める要件は、成功している経営者へのインタビューなどを基にさまざまな学者や研究機関が調査・分析し、発表してきました。優れたリーダーに共通した資質に着目するリーダーシップ資質論、行動に注目するリーダーシップ行動論などがその代表例といえます。

また近年は、変革型リーダーシップ、シェアド・リーダーシップなど、リーダーシップの発揮タイプに焦点を合わせ、どのようなスタイルが求められているのかを提示したうえで、そのスタイルを支える要件に言及している研究も多く見られます。

<図表4>さまざまなリーダーシップ研究の例

次世代リーダーに求める要件を検討・作成するプロセスは、フォアキャスティング・アプローチとバックキャスティング・アプローチに大別されます。前者は、現在および過去の自社の経営層がどのような特性を持っているのか、またその特性は各人のどのような経験から獲得、強化されたのかを調査・整理したうえで、今後必要となる要素を思考する方法です。

後者は、自社の将来像を描き、その実現のために取り組むべき優先度の高い課題を特定したうえで、その課題に向き合う際に強いリーダーシップを発揮するために、どのような要件が必要となるのかを検討するものです。

どちらが正解/不正解というものではなく、両方のアプローチを試みながら、統合的に要件を整理していくことになりますが、自社を取り巻く環境変化が斬新的で、自社の変革がそこまで強く求められていない会社はフォアキャスティング・アプローチを主軸に、環境変化が激しく、これまでの慣習にとらわれない挑戦が求められる会社であれば、バックキャスティング・アプローチを中心に検討していくことになろうかと思います。

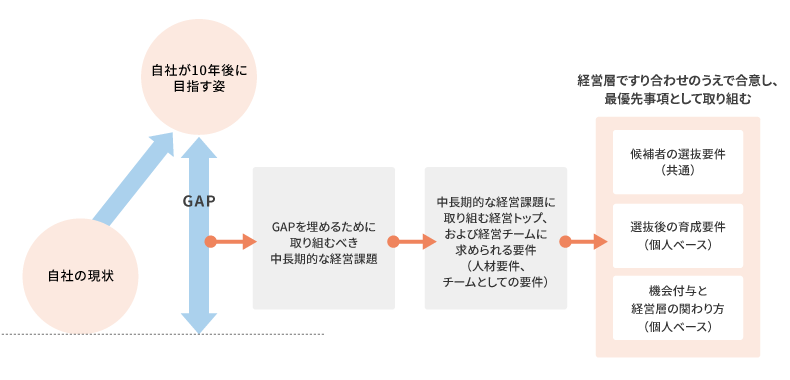

とはいえ、VUCA時代といわれて久しい昨今の経済環境下では、過去や現状の延長線上に自社の未来が描けるとは限りません。これからは、よりバックキャスティング・アプローチが重視されることになります(図5)。

<図表5>バックキャスティング・アプローチでの要件検討プロセス

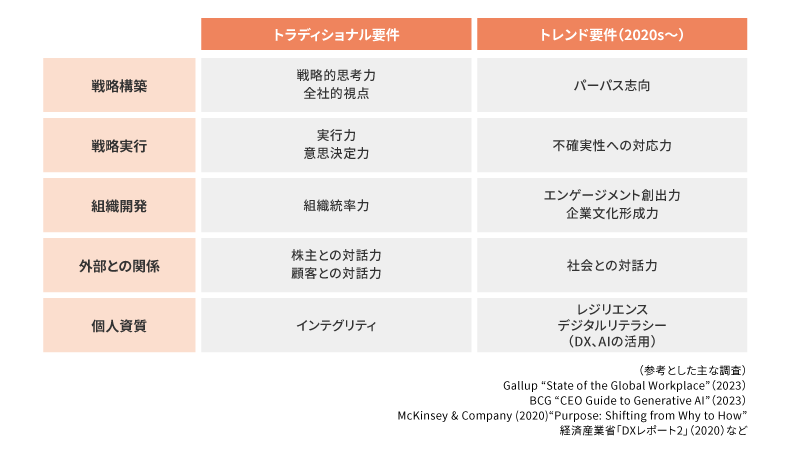

また、これまでのリーダーシップ論で長く語られてきたトラディショナルな要件だけでなく、今後の環境変化の大きなトレンドやそれに対応することを意識した要件を設定することも欠かせません(図6)。

<図表6>時代の変化をふまえた人材要件例

2.ビジネスの不確実性を意識し、多様性のあるプールを構築する

バックキャスティング・アプローチや、今後のトレンドをふまえた議論により、将来の経営者に求める要件を設定すると、往々にしてかなりの数になることがあります。求める要件が多数となると、そのすべてを1人の候補者がカバーすることは難しいでしょう。そのため、人材要件の特定領域に秀でた人材からなるチームを構成し、相互にカバーできるようにするのが現実的です。

また、10年後に目指す姿を描き、その実現に向けた課題に取り組んでいくにしても、不確実性が高く、実際の10年後の姿は誰にも予測できません。実際に経営者を指名した際の会社の状況や、取り組むべき緊急かつ重要な課題の内容をふまえて、多様な候補人材のなかから最適な経営トップを選抜し、それを支え得る経営チームを構成することが求められます。

昨今、現在の経営メンバーについて、主たる経験や人材タイプなどで整理し、多様な人材で構成できていることをアピールする会社も出てきました。このように年齢や性別など基本属性にとどまらず、多様な経営メンバーを構成し、企業が取り組むべきさまざまな課題への対応力を向上させることを、株主をはじめとしたステークホルダーから要望される場面も増えてくると思います。

3.経営層の育成につながる良質な機会を用意し、計画的に付与する

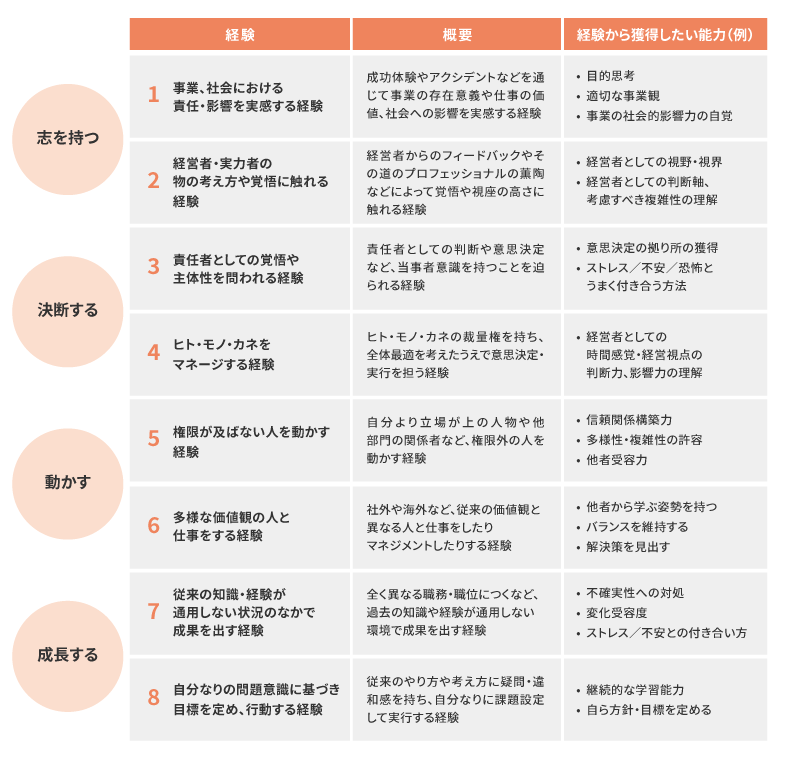

リーダーがどのようにして育ったのかを研究し、リーダー育成の方法を実践的に探求しようとする「リーダーシップ開発論」というアプローチがあります。リーダーがどのように育成されるのかについて探求した結果として、「成功したリーダーは、経験を通じて一皮剥けることで、大きく成長している」という事実が確認されています。

「経験から学ぶことができる」ということはリーダーの重要な特性の1つであり、経験から学ぶことのできる能力を持つ人を見出して、適切な経験を積ませるプロセスが欠かせません。弊社が経営者に対して行ったインタビュー結果から、共通して自身の成長のために有効だったと回答のあった経験を抽出して整理したところ、下記8つが確認されています(図7)。

<図表7>経営リーダーとして有効だった経験の種別

どのような機会が次世代リーダー候補人材の育成に有効なのかは、それぞれの企業における経営リーダーに求める要件や、業種業態によっても異なりますが、それを考える際の参考になるのでないでしょうか。

また、機会付与の仕方について実際に各社で工夫されているお話をお聞きすると、実際の経営者の判断や言動に直接的に触れる機会を用意することや、特定地域やサービス領域の収益責任を問われるような立場で仕事をさせることを重視しているケースが目立ちます。

前者については、一定期間、社長室や秘書室に配属したり、株主や取引先、国内外の政府機関や自治体などと対話する機会などに同席させたりするような事例です。特に、マーケットや事業展開している国や地域の有力なステークホルダーから、自社の事業に対する期待や要望を直接聞き、社会における自社の位置づけや社会的な責任の大きさを感じられる機会を重視しているとのお話もありました。

後者については、海外現地法人や事業子会社の経営層として出向させたり、特定事業やサービス領域の責任者として、事業企画から資金調達、製品・サービスの生産やデリバリーまでさまざまな機能をトータルで担わせたりするような事例となります。多くの企業では、入社後に営業や商品開発、製造など特定の機能部署に配属され、そのまま課長、部長とキャリアアップしていくようなパスが多くなりがちです。次世代リーダー層については、しかるべき時期にこのような機能横断で大きな組織を統括することができるように、中堅層や初級管理職時代に、自分自身がメインとして経験してきた機能とは異なる機能の組織を意図的に経験させておくことも必要となるでしょう。

次回に向けて

今回は、日本企業において、サクセッションマネジメントのどのような状態を目指すことが望ましいのか、またそのためにどのような仕組みを構築することが求められるのかを紹介しました。

次世代リーダー育成にしても、サクセッションプランニングにしても、経営トップをはじめとした経営層の強い問題意識、積極的な関わりが欠かせません。全3回連載シリーズの最後となる次回は、経営層がどのような形で関わっていくことが望ましいのか、時間的な制約も多いなかで、どのような工夫が考えられるのかを紹介します。

最新記事はメールマガジンにてご案内しています。

メールマガジンでは、人事担当者なら知っておきたい基本情報から、最新トレンドまで、人事に必要な情報を厳選してお届けしています。この機会にぜひご登録ください。

人事初心者からベテラン人事まで 5分で読める人材育成・組織開発の最前線

執筆者

技術開発統括部

コンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

井関 隆明

1989年株式会社リクルート入社。

求人事業部門にて営業を担当。

2001年より株式会社リクルートマネジメントソリューションズにて組織・人材領域のコンサルティング業務に従事。

主に大手企業を対象に、人事制度構築、職務評価、多面評価制度構築、組織診断プロジェクト等を担当。

タレントマネジメントシステム関連事業の立ち上げを経て、2016年より現職。

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ③

- サクセッションマネジメントを形だけのものにしないためのポイント

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ②

- サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは

- 日本企業におけるサクセッションマネジメントはどうあるべきか ①

- サクセッションマネジメントの不都合な現実とその要因

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)