連載・コラム

さあ、扉をひらこう。Jammin’2024 leader interview

机上に答えはない。仮説を立てたら、フィールドワークで外に確かめに行こう〈Jammin’リーダーインタビュー〉

- 公開日:2025/08/19

- 更新日:2025/08/19

2025年も引き続き、共創型リーダーシップ開発プログラム「Jammin’」を開催する。2024年の振り返りとして、「2024 Jammin’ Award」グランプリを受賞した防災コース「インバウンド防災」チームにインタビューした。この事業案はいったいどのように生まれたのか。「不」の探究やフィールドワークをどのように進めたのか。グランプリを獲得できた要因はどこにあるのか。Jammin’の半年間で何を得たのか。チームメンバーの加藤氏、牧氏、沼畑氏、佐藤氏、吉岡氏にお話を伺った。

●インタビューしたのは

加藤 竜也氏

田辺三菱製薬株式会社

牧 英里子氏

株式会社野村総合研究所

沼畑 直子氏

本田技研工業株式会社

佐藤 元氏

NTTドコモビジネス株式会社

(旧 エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社)

吉岡 達哉氏

1FINITYモバイルテクノ株式会社

- 目次

- タイプの違う5人が揃った。全員の力を「いかしきる」ことができれば、良い結果につながると思った

- 机上で考えるだけだと、「不」や事業案について自信を持って話せない

- 早くフィールドワークに出ていれば、机上と現実のズレをもっと減らせた

- 浅草観光連盟の会長さんに事業案を認めてもらえたことで先が開けた

- 早い段階で何度も飲みに行き、語り合ったことでチームとしてまとまった

- 普段の仕事でも、Jammin’と同じくらい「やってみる」を意識するようになった

- 新価値創造には皆で猛烈に考えたり、殴り合いのような真剣な議論をしたりする必要がある

タイプの違う5人が揃った。全員の力を「いかしきる」ことができれば、良い結果につながると思った

――Jammin’が始まったときの気持ちを思い出してもらえますか?

加藤:私は会社推薦で参加しました。会社では新規事業提案とはかけ離れた業務に就いており、正直なところ、なぜ私が選ばれたのか疑問に思う部分もありました。ただ、せっかく仕事とは関係のないところで新規事業提案の経験を積めるのだから、何か1つでも得ていこうという前向きな気持ちでやってきました。

牧:私はちょうど管理職掌になるための昇格審査が迫っている頃で、自分のリーダーシップがどこまで通用するかを試してみようという思いで参加しました。

沼畑:まったく知らない他社の皆さんと一緒に何かをつくり上げていくのが楽しみでした。そのなかで自分が通用するかどうかを試したいと思っていました。

佐藤:社内では「Jammin’は大変だ」と言われていたのですが、だからこそ、自分の力で突破したいと思いました。社内のJammin’卒業生から「アワード進出を目指してやった方がいい」というアドバイスをもらったので、最初にチームメンバーと顔合わせをしたとき、「コース代表チームになることを目標に頑張りましょう」と言ったことを覚えています。

吉岡:私も加藤さんと同じで会社推薦で参加しました。異業種の人たちと協働できるリーダーシップ研修と聞き、不安半分、期待半分で初日を迎えました。いろんなことができそうな点は楽しみでした。

――チームメンバーの第一印象はどうでしたか? その後、印象は変わりましたか?

吉岡:皆さん優秀だけれど、全員がまったく違うタイプで、リーターシップの発揮の仕方も異なると感じました。その第一印象は間違っていませんでした。例えば佐藤さんは、第一歩を踏み出すという大変な作業にいつも取り組んでくれて、得がたい存在でした。

佐藤:最初から、このチームならうまくやっていけると感じていて、実際にそのとおりになりました。吉岡さんは、きっと掘り下げていくと面白い人なのだろうと感じました。

沼畑:タイプの違う5人が揃ったからこそ、全員の力をうまく組み合わせて「いかしきる」ことができれば、きっと良い結果につながると思いました。牧さんは、難しいタスクを率先して拾ってくれるうえに、毎回短時間で仕上げてしまうのです。なんて仕事ができるんだろう、と毎回驚かされていましたし、本当に心強かったです。

牧:個性豊かなメンバーで、それぞれ考え方が違って面白いと思いました。沼畑さんは行動力がすばらしく、フィールドワークでは率先していろんなところを駆け回って、情報を集めてくれました。

加藤:最初から、全員がやる気に満ち溢れていたのが印象的でした。

――それぞれの役割を教えてください。

加藤:全体の役割分担は進むうちに自然と決まっていきました。佐藤さんがチームを牽引するリーダー的な存在でした。沼畑さんは持ち前の行動力で、フィールドワークで大活躍してくれました。私はそのつど調べたことや思いついたことを場に放り込む役で、牧さんと吉岡さんはロジカルに分析し、冷静にコメントする担当でした。佐藤さん、沼畑さんが熱い思いでぐいぐい進めているところを、牧さん、吉岡さんが指摘したり軌道修正するようなシーンが何度もありました。全体としては感情と論理のバランスが良く、全員がそれぞれの長所をいかすことができたと思います。

机上で考えるだけだと、「不」や事業案について自信を持って話せない

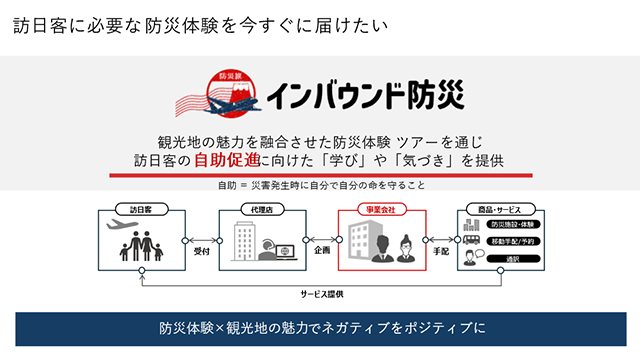

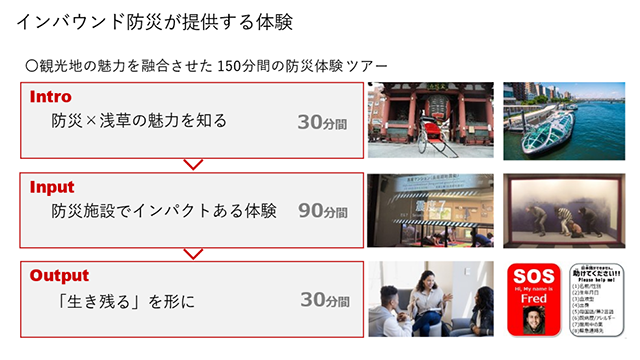

――皆さんの事業案「インバウンド防災」は、防災体験ツアーを通じて、訪日客の自助促進に向けた「学び」や「気づき」を提供するサービスでした。具体的には、浅草を「知る」体験、防災を「学ぶ」体験、防災に「気づく」体験を組み合わせた「知る」「学ぶ」「気づく」ツアーに参加することで、外国人観光客に災害時に自分の身を守るための学びや気づきを得てもらう、というアイディアでした。浅草でプロトタイプを実施し、浅草観光連盟の皆さんには「ぜひ浅草を実験場として使ってほしい、一緒にやりたい!」と声をかけてもらったとも聞いています。このテーマや事業案は、どのように生まれたのでしょうか?

佐藤:まずテーマが決まるまでの流れを簡単に説明すると、最初に1人1案ずつ「不」のテーマ案を出し合って、残ったのが牧さんの「避難所内の認知症患者」と、沼畑さんの「インバウンド防災」という2つの「不」のアイディアでした。その後、セッションのときに防災コースの専門家・佐野哲史さんとトレーナーにプレゼンして、インバウンド防災に決めました。

沼畑:チームで「誰が防災コンテンツにお金を払ってくれるか?」を議論していた際に、観光地で外国人観光客が増えているという話題になり、それをきっかけに「インバウンド×防災」というアイディアを思いつきました。インバウンドの皆さんなら、日本ならではの防災体験に価値を感じてお金を払ってくれるのではないかと考えたのです。観光と防災を組み合わせることで、新しい切り口のコンテンツが生まれるかもしれないと思い、可能性を感じました。

――インバウンド防災の「不」をどのように探究したのでしょうか?

加藤:探究の際には、やはりフィールドワークがポイントになりました。私たちは途中からフィールドワークに注力するようになり、いろんな人に話を聞いて回ったことで、事業案に深みが出てきました。

佐藤:私たちは机上で考えるだけの時間が長いチームでした。ところが、机上で考えるだけだと、どうしても「不」や事業案について、自信を持って話せないのです。セッションでプレゼンした際に、佐野さんやトレーナーに「早くフィールドワークをした方がいい」と指摘されて、ようやく話を聞きに行くようになりました。もっと早くから、フィールドワークをどんどんやっていればよかったと思います。

牧:私たちはフィールドワークを通して、外国人観光客、観光組合、宿泊施設、防災体験施設などにインタビューし、机上で考えたことを一つひとつ検証していきました。

吉岡:フィールドワークの結果、観光組合や宿泊施設、防災体験施設をターゲットとした事業案は難しいという結論に達しました。観光地や施設の側は、インバウンドの増加によって多忙を極めており、これ以上の負担を増やすのは現実的ではないと分かったからです。そこで「外国人観光客の皆さんをターゲットとしたサービス」に絞り込むことにしました。

▼「インバウンド防災」の事業案のプレゼン資料

早くフィールドワークに出ていれば、机上と現実のズレをもっと減らせた

――フィールドワークについて詳しく教えてください。どのように進めたのでしょうか?

沼畑:外国人の方へのインタビューは、比較的早い段階からチーム全体で手分けして進めていきました。各社の外国人従業員にお願いしたり、オンライン英会話の先生に協力してもらったりと、いろんな方法でインタビュー先を探しました。最終的には60人ほどの外国人にお話を聞いたり、アンケートを取ったりすることができ、かなり幅広い意見を集めることができました。

牧:私は、日本に長く住んでいる外国人にインタビューしました。多くの皆さんが、防災体験施設があることは知っているけれど、行ったことはなく、必要性も高いとは思っていなかったと答えてくれました。外国人向け防災体験サービスのニーズを把握できました。

吉岡:序盤は、外国人以外にはほとんどフィールドワークをしていませんでした。セッションで佐野さんとトレーナーにフィールドワークを勧められ、まずは防災体験施設に行ってみることにしました。「外国人観光客に防災体験施設で学んでもらうのがよいのではないか?」という事業仮説を立てたうえで、どのような場所なのか、学びになるかどうかを自分たちで体験してみることにしたのです。

牧:実際に行ってみると、すばらしい体験ができる施設がいくつもありました。例えば、有明にある「そなエリア東京」は、地震災害後の支援が少ない時間を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアー「東京直下72hTOUR」を中心とした防災体験学習施設です。このような施設を最大限に活用することを考えました。私たちの事業案には、そなエリア東京や本所防災館での防災体験が組み込まれています。

吉岡:一方で実は、外国人観光客が通訳を連れてやってくる施設も多いことが明らかになりました。フィールドワークをする前は、防災体験施設を外国人が訪れることなどほとんどないだろうと想像していたのですが、実際はそんなことはなかったのです。机上と現実がこのようにズレていることがよくありました。早くフィールドワークに出ていれば、このズレをもっと減らせたと思います。

自ら防災体験施設を訪れる外国人観光客が多いのなら、私たちの事業案は必要ないのでは、とも考えましたが、同時に「マンパワーの限界」という課題も見えてきました。私は地元の横浜市民防災センターを取材したのですが、少人数で運営しており、現状では多くの外国人観光客を受け入れられませんでした。施設側だけで外国人の防災意識を高めるのは限界があるのです。この気づきが、私たちの「防災体験ツアー」というアイディアにつながりました。

▼ 「インバウンド防災」の事業案のプレゼン資料

浅草観光連盟の会長さんに事業案を認めてもらえたことで先が開けた

沼畑:フィールドワーク後半で特に印象に残っているのは、防災コースの専門家・佐野さんのご協力のもと、佐藤さんと加藤さん、私の3人で被災地・南三陸を訪問したことです。東日本大震災の被災者の方々に、私たちの事業案がどう響くのかを直接聞いてみたいと思い、インタビューに行きました。実際にお話を伺うことで貴重な生の声をもらうことができました。また、私たち自身が被災現場を知り、防災体験施設で実際にワークショップに参加することも目的の1つでした。このフィールドワークを通して、アウトプットの内容をさらに磨くことができ、より説得力のあるものに仕上げることが出来たと思います。

加藤:南三陸での体験はターニングポイントだったと思います。外国人観光客の皆さんに何を伝えればよいのかを考える大きなヒントになりました。

佐藤:一方で、私たちは浅草でのフィールドワークにも力を入れました。台東区観光課や浅草観光連盟にインタビューしたり、浅草の仲見世商店街のお店に突撃インタビューを敢行したりしました。このときは沼畑さんの行動力に本当に助けられました。沼畑さんは臆することなく、誰にでもどんどん話しかけるのです。

浅草のフィールドワークで驚いたのは、浅草観光連盟が防災教育にすでにかなり力を入れていたことです。ただ、防災教育を広く発信することにはまだ着手していませんでした。そのため浅草の皆さんは、私たちの防災体験ツアーに価値を感じてくれたのです。

沼畑:浅草観光連盟では、なんと会長さんに直接インタビューできて、しかも「君たちのアイディアは面白いから、どんどんやってほしい。最初に浅草でやってもらいたい」とまで言っていただけたのです。浅草観光連盟の皆さんはまちを守るプロで、防災教育にもとても詳しく、すでにさまざまな取り組みをされていました。その会長さんに私たちのアイディアを認めてもらえたことは本当に大きな出来事で、先が開けた瞬間でした。

加藤:もう1つ、旅行会社へのフィールドワークも成果が上がりました。最終的に、ある大手旅行会社の方から、私たちのサービスを「当社のインバウンド部署で扱いたい!」とまで言っていただけました。

佐藤:後半になるにつれて、「そのアイディア、いいね」と言ってくれる人、協力を申し出てくれる人が増えてきて、不安が少しずつ減っていきました。フィールドワークで良いリアクションを得ることが快感になっていきました。特に浅草観光連盟の会長さんや皆さんに褒めてもらえたことが大きな自信につながりました。浅草観光連盟のポジティブ思考、未来志向から学ぶことも多かったです。

早い段階で何度も飲みに行き、語り合ったことでチームとしてまとまった

――フィールドワークで大変だったことはありませんでしたか?

牧:私たちはアワードで、フィールドワークの量の多さを高く評価してもらいましたが、実際はアポイントがなかなか取れずに苦労した面もありました。最後まで、ほとんどお話を聞けなかった人たちもいます。

佐藤:最終的にアポイントを取れたのは、約180件中の100件ちょっとでした。

沼畑:防災コースの専門家の佐野さんが南三陸をはじめ、我々の事業案に合わせた取材先を紹介してくれたのは本当にありがたかったです。

加藤:資金面で助成金などを獲得できたらもっと良かったのですが、その方面はなかなかうまくいきませんでした。難しかった点の1つです。

佐藤:あと、苦労というよりも工夫ですが、インタビューの質問項目を構造化して、質問テンプレートを作ったのは効果的でした。グラフ化するためには、質問項目を統一しなければなりませんから。

牧:質問項目を構造化してから、いろんな人に発信しやすくなりました。フィールドワークのハードルを下げるのに有効だと思います。

吉岡:インタビューのときは、回答を誘導しないように注意しました。根拠あるデータをつくるためには、そうした注意も大切だと思います。

――フィールドワークのほかに、皆さんのチームがうまくいった要因はどこにあると思いますか?

沼畑:私たちはかなり早い段階から何度も飲みに行って、早く打ち解けられるように工夫をしていました。その場で、Jammin’のなかでも実施した「相互フィードバック」のように、お互いの印象をざっくばらんに話し合っていたのですが、それがとても良かったと思います。

佐藤:そうすることで全員が殻を脱いで、チームとしてまとまっていきましたよね。

吉岡:特に後半は意見がぶつかり合うことも多かったのですが、最初にチームの土台をしっかり作ってあったから、ぶつかり合ってもバラバラになることはありませんでした。

普段の仕事でも、Jammin’と同じくらい「やってみる」を意識するようになった

――皆さんは、Jammin’が掲げる「ひきつける」「いかしきる」「やってみる」を、具体的にどのように実行しましたか?

加藤:「ひきつける」は、「調べてまとめて、皆に発信する」を意識しました。「いかしきる」は、個性豊かなチームメンバーに任せられるところは任せるようにしました。「やってみる」は、何かアイディアを思いついたり、役に立ちそうな情報を見つけたりしたら、臆することなく議論の場に放り込むようにしました。特に「やってみる」は、Jammin’を通じて、これまでの自分には全然足りていなかったことがよく分かりました。今は普段の仕事でも、Jammin’と同じくらい「やってみる」を意識するようになりました。

牧:私は「ひきつける」に苦手意識がありました。そこで準備に時間をかけ、事前に考えや知識をたくさん用意して、「ひきつける」につなげようと心がけました。「いかしきる」は、社内には私よりも論理に強いメンバーが何人もいるのですが、このチーム内では私が論理的な方なので、ロジカルに考えることを意識しました。「やってみる」は、難しいことにチャレンジすることを意識しました。防災コースを選んだのも、ビジネス化が難しいと考えたからです。

沼畑:「ひきつける」と「やってみる」を実現するために、チーム内でもフィールドワークでも、遠慮せずに相手の懐に飛び込んでいくことを心がけました。Jammin’に参加する前は、相手の懐にどんどん入る能力が私の強みとは認識していなかったのですが、皆さんから行動力がすごいと褒めてもらったことで、今後は強みとしてさらに伸ばしていきたいと思っています。「いかしきる」は、先ほども触れたように、相互フィードバックなどを通じてお互いを深く知ることができたからこそ、チーム全員の力をいかしきれたと感じています。

佐藤:「ひきつける」は、埋没しない個性になることを意識し、リーダーらしい積極的な発言や行動を意識しました。「いかしきる」は、皆に任せることを大切にして、任せることで皆が輝くようにしたいと思いながら行動しました。また、アワード発表時のプレゼン資料は、防災コース全体からアドバイスやデザイン協力を得ながら、より良いものにしていきました。これも「いかしきる」チャレンジの1つでした。「やってみる」は、「アワードのプレゼンは自分がやる!」といった強い意志を持って臨んでいました。

吉岡:「ひきつける」は、私の場合、一歩引いて皆と違う側面から考えたり、違う意見を出したりすることを意識しました。「いかしきる」は、私の得意分野である論理的思考やデータ分析の面で力を発揮できたと思います。また終盤は、防災コースの皆さんからもらったアドバイスや課題点を「いかしきる」ために、リスト化して一つひとつクリアしていきました。「やってみる」は、確信がない状態でも、自分の考えや想いをチームに発信するように心がけました。

新価値創造には皆で猛烈に考えたり、殴り合いのような真剣な議論をしたりする必要がある

――Jammin’を通して、リーダーとして得られたことを教えてください。

吉岡:チーム全体の双方向の信頼関係が成り立っていないと、何ごともうまくいかないことを体感できました。今回は、最初にチームの信頼関係を十分につくったうえで「何のためにやるのか?」といった大方針を固めたのがうまくいった要因の1つで、そのために途中で議論や作業などがブレることがありませんでした。普段の業務でも、この経験をいかしていきたいと思います。

佐藤:一言で言えば「熱量の大切さ」を学びました。何か新価値を創造するときには、1つのことを皆で猛烈に考えたり、殴り合いのような真剣な議論をしたりする必要があるのだと分かりました。私はこれまで、仕事ではこれほど熱量の高い言動をしたことがありませんでした。現在の仕事にも、もっと熱を持ち込みたいと思っています。例えば、「その事業がなぜ必要なのか?」「なぜ自分はこうしたいのか?」を深く考え、言葉を尖らせてから周囲に伝えることで、周囲に熱量を伝播していきたいのです。

沼畑:今回、Jammin’で自分の力が通用したことは自信になりました。それから、「生の声の大事さ」がよく分かりました。今はインターネットや生成AIを使えば情報には簡単にアクセスできますが、それはあくまで物事の一側面でしかありません。核心に迫るためには、自分の足で現場に赴き、自分の目で見て、耳で聞いて、生の情報を集めることが必要だと感じました。これからの仕事の中でもそういった姿勢を大事にしていきたいと思っています。

牧:「愛着を持つ」必要性がよく分かりました。今回、社会の「不」を深掘りしたり、フィールドワークで生の声を集めたりするうちに、自分たちで考えた事業案に愛着が湧いてきました。そうやって愛着を持つと、伝えたい気持ちや実現したい気持ちが高まり、周囲に伝播していくのです。会社でも、仕事やプロジェクトにもっと愛着を持ちたいと思います。そのために「不」を深掘りしたり、お客様の声を集めたりすることにより注力していきます。

加藤:Jammin’で学んだことの1つ目は、率先して難しいことに挑戦して、周囲に刺激を与え、士気を高め、チームメンバーの心に火を灯すのがリーダーなのだ、ということです。2つ目は、チームメンバー全員のことをよく理解し、それぞれの得意をいかしながら、全員で成果を上げていくことの大切さです。実際の仕事でも、リーダーとしてこの2つを実行していきたいと思います。

――最後に、これからJammin’にチャレンジする皆さんにメッセージをお願いします。

吉岡:Jammin’では、自分の強み・弱みが明確になります。そのうえで、自分がどう行動するかが問われる場です。ぜひたくさん動いてください。

牧:机上に答えはありません。仮説を立てたら、フィールドワークでどんどん外に確かめに行きましょう。

加藤:Jammin’で失敗しても業績や成績が下がったりしませんから、思いきってチャレンジしてみてください。

佐藤:「考えずに、感じて行動する」。これがJammin’の神髄です。

沼畑:Jammin’は自分の力を試す最高の場です。あっという間なので、悔いのないようにいろんなところに飛び込んでいってください。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)