連載・コラム

新人・若手の価値観に向き合うことで生まれるシナジー効果

新入社員意識調査2025 【後編】

- 公開日:2025/08/04

- 更新日:2025/08/05

昨今の新入社員は、どんな風土の職場で、どんな上司と働きたいと考えているのか――。【前編】では弊社が実施した「新入社員意識調査2025」をもとに、新入社員の価値観やニーズについてご紹介しました。【後編】となる今回は、調査結果から明らかになった新入社員の意識の変化を振り返ると共に、新人・若手世代の新しい価値観を組織アップデートに生かすコツについて解説します。

多様化の時代に「世代の傾向」を知る意味

はじめに、弊社の新入社員意識調査を含めた「世代調査」を通して、新人・若手世代の傾向を知るメリットについてご紹介します。

弊社は新入社員の意識や特徴を把握するべく、新人・若手を対象とした意識調査を2010年より実施してきました。このような調査結果の発表に際して、

- 個性の多様化が進む時代に、世代で個をくくることはできるのか

- 新人・若手世代の傾向を知ることで、組織にとってどんなメリットがあるのか

というクエスチョンをいただくことがあります。結論から申し上げると、多様化の時代においても、世代の傾向を知ることには大きな意味があります。相手の生まれ育った文化や社会環境的な特徴を知ることで、世代を超えた相互理解や、一人ひとりの個性の尊重につながりやすくなるからです。

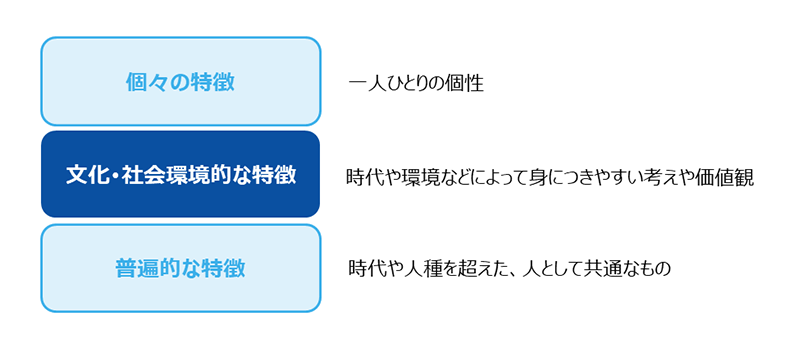

人間の特徴は、3つの層からつくられている

そもそも人間の特徴は、上記のような3層構造があると思います。まずベースとなるのが、「普遍的な特徴」です。「人から感謝されたら嬉しい」「批判されたら悲しい」といった、時代や人種を問わず共通して持っている特徴となります。

次に加わるのが、「文化・社会環境的な特徴」です。例えば昭和時代の学校教育と現在の学校教育とでは、「先生と生徒の関係」「クラスメートどうしのコミュニケーションの取り方」「部活指導のあり方」などさまざまな点で違いがあります。人格や価値観が形成される学生時代にどのような環境で過ごすかによって、そこで自然に身につきやすい考えや価値観は変わってくるでしょう。弊社が例年、新入社員意識調査で扱っているのはこの層です。

これら2つの特徴の上に、「個々の特徴」が加わります。環境によって共通で身につきやすいものもありますが、最終的には一人ひとりの個性や違いがあり、これら3つの階層が折り重なって、一人ひとりの行動特徴に現れると考えられます。

世代特徴を理解することが、個への理解を助けてくれる

今日の人材育成の基本原則は、一番上の「一人ひとりの個々の特徴に応じて関わる」ことです。ただ、時代の変化の速さのなかで生まれるジェネレーションギャップはかつてよりも大きくなり、相手の言動の背景にある「文化・社会環境的な特徴」を理解できていない場合、一人ひとりの個を見ようにも「最近の若手は自分の考え方とまったく違う」という違和感が先に来やすくなります。相手のことがよく分からないという苦手意識が、結果的に育成や相互理解の難しさにもつながっていくのです。

世代調査のデータは、このような「自分とは異なる世代への違和感」を和らげる補助資料として役立ちます。相手がどういった時代背景のなかで、どのような価値観を育んでいったのかという前提を知ることで、個々の特徴もより柔軟に受け止めやすくなるでしょう。世代調査は「すべての若手がこうだ」と定義づけるためのデータではなく、相互理解のきっかけ、補助資料として捉えていただければと思います。

Z世代の変化が意味するもの

では、2025年の新入社員意識調査結果をもとに、昨今の新入社員の意識の変化を見てみましょう。

【前編】でもご紹介しましたが、Z世代と呼ばれる近年の新入社員には、以下のような傾向が見られます。

- 理想の職場は、「個性を尊重しながら助けあう職場」

- 理想の上司は、「よいことをほめながら丁寧に指導する上司」

- 厳しい環境は苦手(自分に合うものを選びたい)

- 意味があることをやりたい

- 長時間労働は避けたい(プライベートも大切にしたい)

- 合わない職場であれば早めに離職する(退職代行の利用や静かな退職の選択も)

このような新人社員の傾向について、ポジティブな意見がある一方、上司世代からは懸念や心配の声が多いように見えます。上司世代が過ごした環境では、「置かれた場所で努力するなかで意味を見つける」や「厳しさを乗り越えてこそ成長」という価値観になじみやすいため、昨今の若手について「本当に社会でやっていけるのだろうか?」と感じてしまうようです。

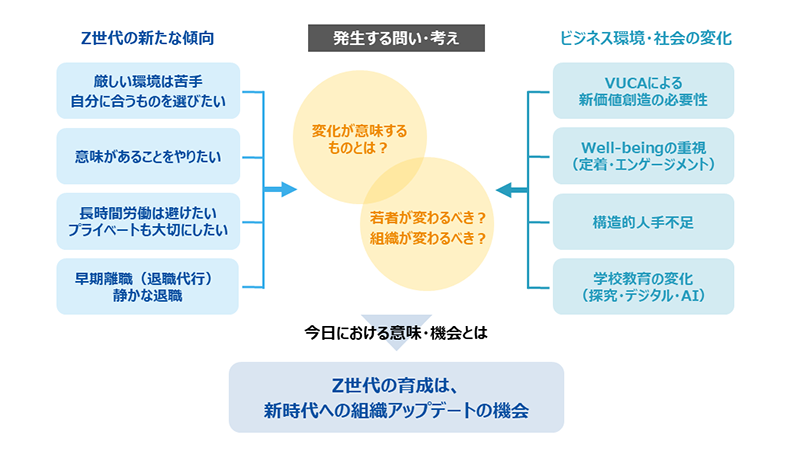

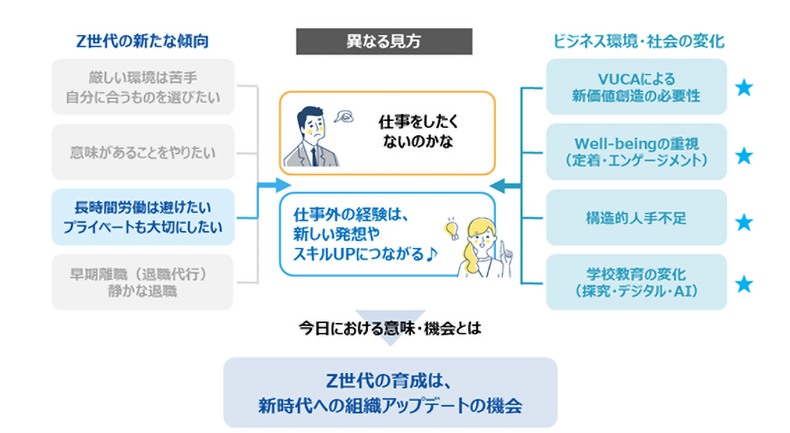

ただ、このような新入社員の変化を考えるうえで、注目したいポイントがあります。従来と比べて変化しているのは、新人・若手世代だけではありません。新入社員を含めたすべてのビジネスパーソンを取り巻く環境も、大きく変わってきているのです。

時代の変化に応じた、組織のアップデートが求められつつある

昨今のビジネス環境は、VUCAと呼ばれる不透明な時代に突入しています。誰にも正解が分からない時代のなかで、ビジネスの競争力を高めていくために、組織体制を柔軟にアップデートする必要性に迫られているともいえるでしょう。

また、2019年に施行された働き方改革をはじめとして、「従業員を単なる労働力ではなく、1人の人間として尊重しよう」という風潮も高まっています。人材の流動化や人手不足により、精神的・社会的・身体的に満たされるWell-beingな企業に、人材が流れやすくなっていることも事実です。

加えて、学校教育も変化しています。例えば2022年度から、全国の高校で「総合的な探究の時間」が必修科目となりました。自分の生き方や社会課題について自ら問いを立て、主体的に向き合う学生も増えています。「私はこうやって社会に貢献したい」「こんな風に生きたい」とプランを立て、AIなどのデジタルツールを使いながら、積極的に実現していく学生も珍しくありません。

このような社会環境の変化を鑑みると、「自分に合う環境を選びたい」「意味があることをやりたい」といったZ世代の意識の変化も、個のわがままとは違った意味を持つと考えられます。Z世代の変化の背景には時代の大きな変化があります。企業は、時代の変化に適合するためのアップデートを目指しているのですから、実はZ世代の変化に向き合い適合していくことは、企業が目指すアップデートの方向とつながっていくものなのです。Z世代の育成は、組織アップデートの大いなるチャンスでもあるのです。

新入社員の意識・価値観を、組織に生かす具体例

新人・若手の価値観に向き合うことが、組織アップデートのチャンスになることについて、具体例をご紹介します。

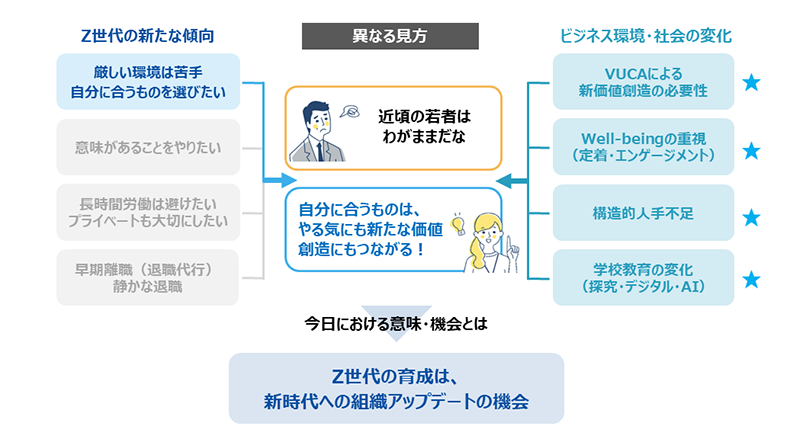

「自分に合う職場で働きたい」という価値観への向き合い方

新入社員の傾向として、「厳しい環境は苦手」「自分に合う職場で働きたい」というものがあります。このような傾向に対して、育成側から「近頃の若者はわがままに感じる」「自分がやりたいかどうかではなく、組織の一員として与えられた役割を果たしてほしい」という意見が出ることも珍しくありません。

もちろん、育成側の意見も一理あります。一方で、VUCA的なビジネス環境においては、これまでとは違う新たな価値創造ができる人と組織が求められます。「自分のやりたいことに、自分に合う方法で取り組む」ことは、モチベーション的には内発的動機のエネルギーが生かされ、前向きかつ主体的な「新しいチャレンジ」につながりやすい方法でもあるのです。

社員の「やってみたいこと」にしっかりと向き合い、新しい価値創造に取り組みやすくすることが、結果的に組織力の向上にもつながっていくでしょう。

「プライベートも大切したい」という価値観への向き合い方

もう1つ、例を見てみましょう。新入社員の傾向として、「長時間労働は避けたい」「プライベートも大切にしたい」というものがあります。

上司世代から「仕事をしたくないのだろうか」と心配されやすい傾向ですが、実はこういった業務外の余白が、スキルアップや新しい発想につながることもあります。仕事にも役立つスキルやアイディアをプライベートで育めるように、趣味のための休暇制度や副業制度を取り入れる企業も増えています。

お互いに学び合う気持ちで、組織のアップデートを図る

新入社員との向き合い方は、多くの企業にとって課題となっています。弊社にも「新人・若手世代の意識の変化と、どのように向き合えばいいのか?」「若者が、組織に合わせて変わるべきか? 組織が、若者に合わせて変わるべきか?」といった相談が寄せられており、現場に戸惑いがあることも事実です。

一方で、近年の新入社員はデジタルやAIに強く、探究の授業を通して「自ら考え、動く」ことを学んできた、新時代の世代でもあります。若手の育成を通して、むしろ新しい知見や発想を得られたという声も珍しくありません。新人・若手世代を教え導くだけの存在ではなく、学びも得られる存在として向き合うことで、組織にとっても現場にとってもプラスになっていくはずです。

新入社員のフレッシュな価値観を個のわがままと捉えるのではなく、「時代を映す鏡」として組織ぐるみで向き合っていく。そういったアプローチを念頭に、組織アップデートのチャンスをぜひ探っていただきたいと思います。

◆Z世代の育成は、組織アップデートのチャンス/新入社員意識調査2025 【前編】

================================================================

◆本年度の新入社員意識調査レポートDLはこちらから

新入社員意識調査2025【前編】~調査報告~

新入社員意識調査2025【後編】~VUCA時代におけるZ世代育成の意味と機会~

================================================================

新入社員向けの研修をご検討の方は、新入社員研修特集ページをご覧ください。

執筆者

サービス統括部HRDサービス開発部

トレーニングプログラム開発グループ

主任研究員

桑原 正義

1992年当社入社。営業、商品開発、マーケティングマネジャー、コンサルタント職を経て2015年より現職。入社以来『個をあるがままに生かす』を探究し、現在は新人若手育成領域での研究と実践に取り組む。NPO法人青春基地(プロボノ)。立教大学経営学部BLP兼任講師。早稲田大学グローバルエデュケーションセンターLDP非常勤講師。

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- サービス資料・お役立ち資料

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)