連載・コラム

【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

トランジション・デザイン・モデル~Player編~

- 公開日:2024/09/09

- 更新日:2024/10/29

トランジション・デザイン・モデルとは、組織における人の成長を「役割転換」というテーマから体系化したモデルです。日本の多くのビジネスパーソンは、社会人として組織の一員となり、経験を積むにつれて期待される役割が変化していきます。これらの期待役割の変化を正しく認識し、役割転換(トランジション)をはかることで、ビジネスパーソンとして成長していきます。

リリースした2010年当初から現在に至るまで、弊社トランジション・デザイン・モデルは業界・業種、そして従業員規模を問わず多くのお客様にご活用いただいています。

不確実性の高い昨今においても、普遍的な「ものさし」としてより多くの企業にお役立ていただきたいと考え、本連載をスタートしました。

第2回目の今回はPlayerと呼ばれるステージについて紹介いたします。

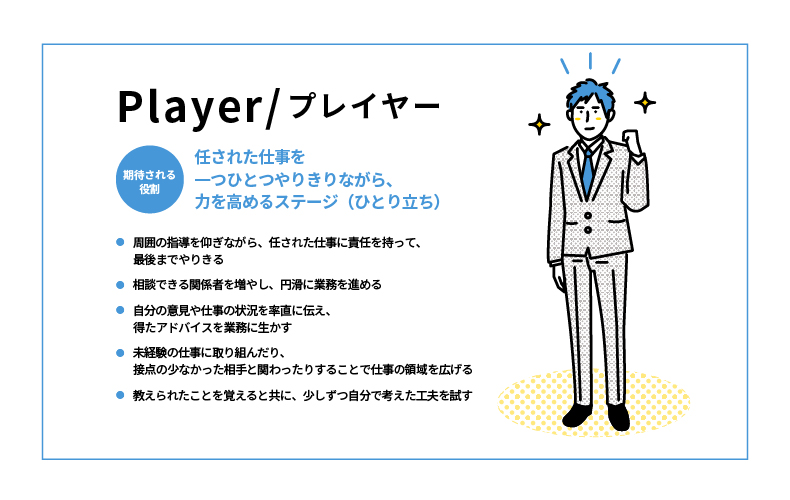

Player/ひとり立ちステージとは――任された仕事を一つひとつやりきりながら、力を高めるステージ

Starterステージで身につけた社会人の基本を土台とし、担当業務を持って仕事の仕方を習得するステージです。担当業務については、自ら働きかけて周囲に教えを請い、責任を持って最後までやりきることが求められます。

その一方で、トランジションがうまくいかないと、仕事の面白さややりがいを感じることができず、意欲が低下してしまうのがこの時期の課題でもあります。

- 人材育成を役割転換から考える【図解】

- トランジション・デザイン・モデル ~Business Officer編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Senior Manager編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager後期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager前期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Leading Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Main Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Starter編~

- 目次

- トランジションのプロセスとは

- ①トランジションの入口のサイン

- ②-1トランジションの核心となる“伸ばす”意識・行動

- ②-2トランジションの核心となる“抑える”意識・行動

- ③このステージで一般的に求められるスキル

- ④トランジションを促進する経験

- ⑤トランジションの出口のサイン

- まとめ

トランジションのプロセスとは

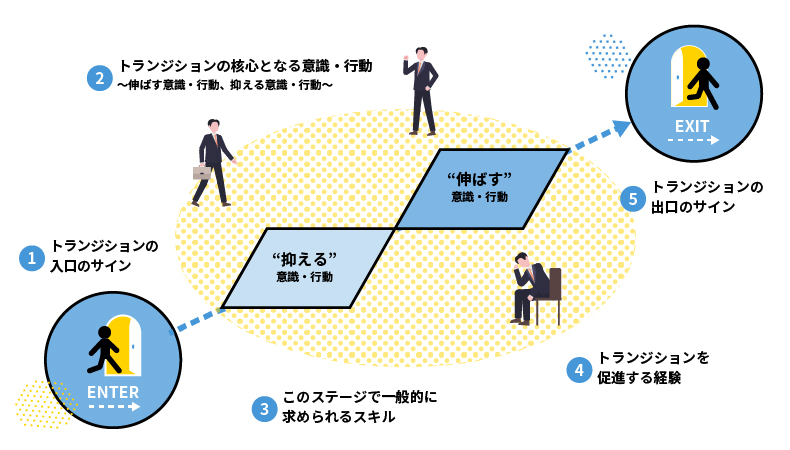

ビジネスパーソンがトランジション(役割転換)を果たし、新たな役割を担えるようになっていくために必要なプロセスを5つの観点から捉えています。

①トランジションの入口のサイン

新たな役割に向けて意識や行動を変える必要性を自覚するきっかけを指します。

②トランジションの核心となる意識・行動

各ステージでパフォーマンスを発揮するために、特に変えなくてはいけない意識や行動を指します。この意識や行動には、それまでの役割ステージのときと比較して、“伸ばす”べきものと“抑える”べきものの両方があります。

③このステージで一般的に求められるスキル

各ステージで期待される役割を担うために、必要なスキルを身につけることを指します。

④トランジションを促進する経験

各ステージで求められる期待役割を担うために必要な意識・行動・スキルを自分のものにしていくための経験学習を指します。

⑤トランジションの出口のサイン

各ステージでパフォーマンスが出せるようになり、自信が生まれている状態を指します。

ここでも本人の自覚と、周囲からの見られ方の変化との双方が含まれます。

①トランジションの入口のサイン

1年目よりも1段上のレベルの仕事や成果を求められるとき、後輩が入ってきたり、仕事で関わる関係者が増えたりしたとき、Playerステージの入口に立っていると考えることができます。

後輩の見本になるように上司から言われたとき、また他部署や社外との接点が増え、自分の意見や考えを持つことを求められるときも、その人は入口に立っているといえるでしょう。

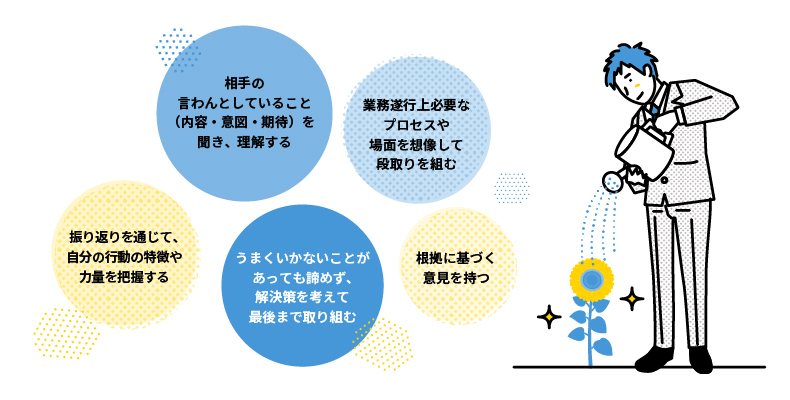

②-1トランジションの核心となる“伸ばす”意識・行動

Playerステージで積極的に意識し、取り入れるべき意識・行動を5つ紹介します。

Starterステージと比較すると1段上の行動が求められることが分かります。

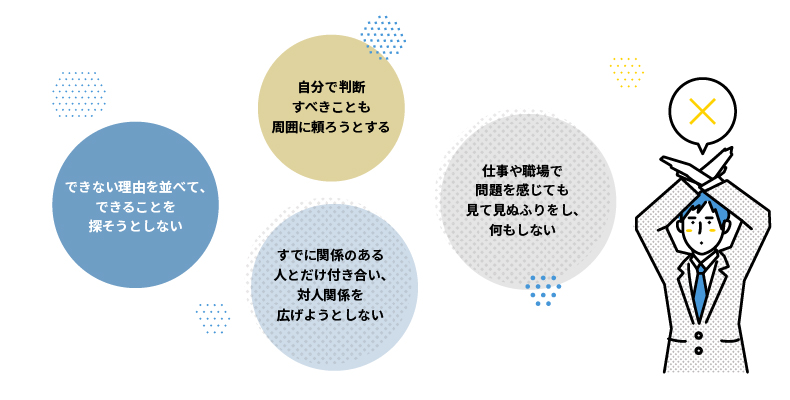

②-2トランジションの核心となる“抑える”意識・行動

逆に、Playerステージで抑えるべきありがちな意識や行動として以下が散見されます。

仕事や職場で問題を感じても見て見ぬふりをする、対人関係を意図的に広げようとしない、といった行動は他のステージの方にとっても耳の痛い言葉かもしれません……。

トランジションを乗り越えられないとどうなる……?

仕事の進め方、周囲への適切なタイミングでの報連相の仕方などが身につかないと、任せる側としても「任せるのが心配」という気持ちになります。結果として、本当は次に任せてみてもよい挑戦的な仕事があったとしても、「まだ早いかな。別の人に任せよう」と成長につながる機会を逃してしまう可能性があります。

また、任せきれないという不安から細かい指示や指導が増え、周囲から指示されたことだけをこなす場面が増えていきます。すると、自分で考え判断するという機会が少なくなり、その力が身につかないため、仕事の幅がますます狭まって、結果として成長の機会を失うことにつながってしまいます。

自分の成長や介在価値が感じられないと、「この仕事は自分には向いていないかもしれない」と思ってしまったり、仕事にいちいち口を出されてしまうので、仕事が面白く感じられなくなったりしかねません。では、そうした状態に陥るのを防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

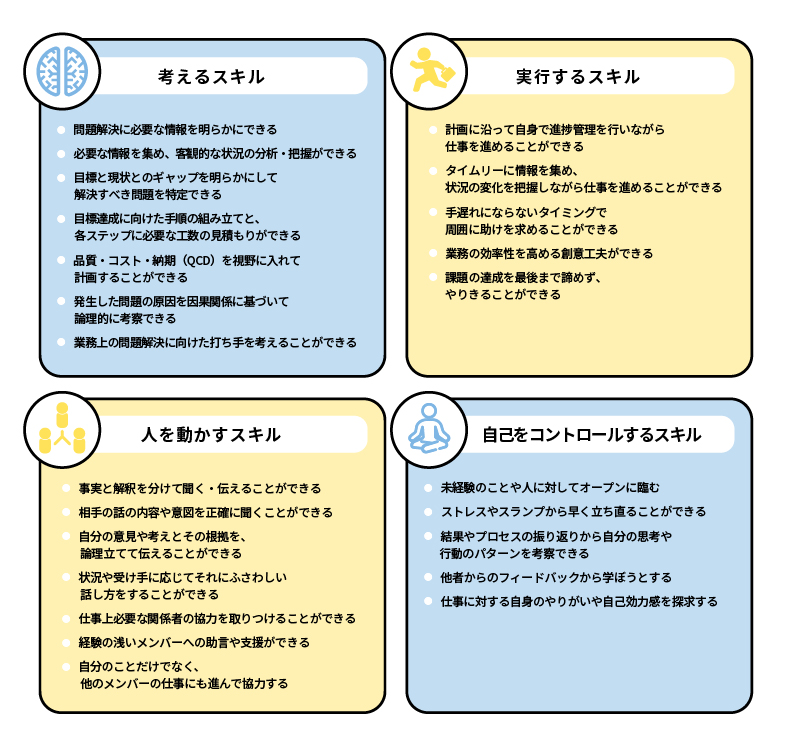

③このステージで一般的に求められるスキル

Playerに求められるスキルは、考えるスキル・実行するスキル・人を動かすスキル・自己をコントロールするスキルの4つのカテゴリーに分類することができます。

このステージで求められるスキルを身につけることのねらいは、大きく2つあります。

1つは仕事の進め方、周囲との関わり方、お客様との向き合い方などを周囲へ確認し、学ぶことです。

言い換えると、一人のビジネスパーソンとして、与えられた担当業務を行うために必要となる考え方や、実行力、周囲への働きかけ方を学んで身につけるということです。

例えば、手遅れにならないタイミングで周囲に助けを求める力や、適切なタイミングでの報連相の仕方などです。

そして、もう1つは仕事領域の知識・技術を学ぶことです。

こちらについては先輩社員が関わって、現場指導をすることも多いかと思いますが、指導に対して本人が「自分で考える」「調べる」とはこのレベルまでやることだ、という基準を理解し、習得することが必要です。

④トランジションを促進する経験

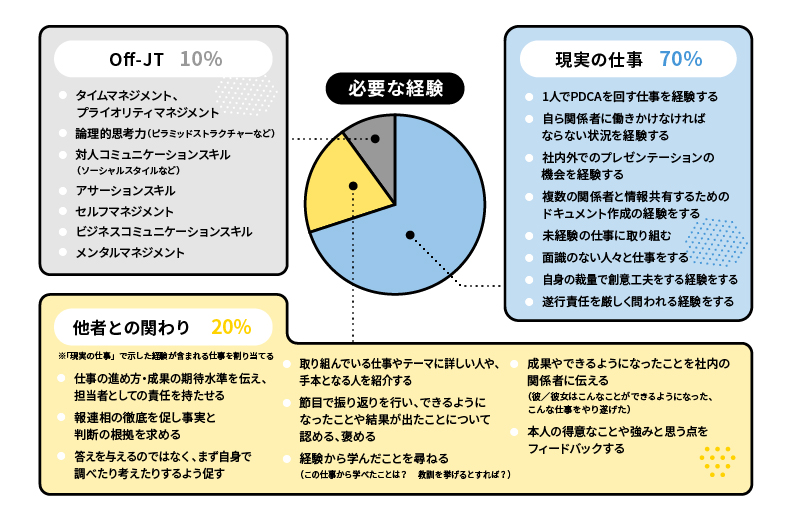

ここまで、Playerステージでの期待役割を担うために必要な意識・行動・スキルについて解説してきました。ここからはPlayerステージで必要な意識・行動・スキルを自分のものとして習得するために必須の経験について、70:20:10のフレームワーク(※)をベースに解説していきます。

(※)70:20:10のフレームワークとは、ビジネスパーソンの成長を促す経験の特性として70%の現実の仕事経験、20%の人間関係における経験、10%の計画された学習経験(研修など)を指し、人材育成施策をデザインする中核となる考え方です。

まずは現実の仕事において、与えられた仕事を自分なりにやり切るという経験が肝心です。

職場では、「いつまでにこれをやるように」などと、手順や成果物については上司や先輩から指示を受けることも多いと思いますが、「このレベルまで考えてほしい」「このレベルまで調べてから持ってきてほしい」など、期待の細部までは語られないことがほとんどではないでしょうか。

まずは自分なりにやり切り、その結果に対して「ここはどう考えた?」などの指導を受けることで、「この仕事はこのレベルまで考える必要があるんだな」と仕事の基準を理解することにつながります。

また、自分一人である程度進められることもあれば、途中でどうすればよいか分からなくなることもあるはずです。

そんなときに「なぜあのとき相談しなかったの?」「何を相談したいかは、はっきりしている?」といった周囲からの問いかけにより、「このタイミングで相談した方がいいんだな」「こういうふうに相談した方が伝わりやすいな」など、周囲との関わりのなかで、適切な報連相の仕方や頼り方を経験から習得していきます。

周囲からアドバイスを受け、助けられた経験から、相談の重要性に気づくことができます。そして、立場の近い同僚や後輩にも協力するといった行動がとれるようになります。

ビジネスにおいては、自分の周囲だけでものごとが解決するということは、そう多くありません。時に他の組織の上司や先輩の力・知恵を借りなければならない場合もあるはずです。

そんなとき、勇気を出して相談をすることが、社内にはいろんな仕事があることや、その人なりの仕事への向き合い方、原動力、お客様への向き合い方を知るきっかけになります。

「この会社にはこんな想いを持って働いている人がいるんだな」

「この仕事にはこんなやりがいや面白さがあるんだな」と自分の視野が広がるような経験をすることで、「この会社でこれからも頑張っていきたい、活躍していきたい」という意欲につながります。

⑤トランジションの出口のサイン

少しずつ仕事の仕方、周囲との関係のつくり方を経験し、学ぶことで「安定して仕事が回せるようになってきたな」「自分なりに考えて、相談するタイミングなども判断しながら仕事ができているな」「もう1人で任せても安心だな」と周囲から見られるようになると、Playerステージはクリア!といってもよさそうです。

まとめ

PlayerステージはStarterステージと比較すると、良い意味でも悪い意味でも組織や仕事に慣れてくる時期といえます。

本人にとっては、周囲から任せてもよいと思ってもらえるよう、仕事の進め方や周囲への関わり方を習得する時期であり、この会社の良さや仕事の楽しさ・やりがいを見出す時期でもあります。

周囲の関わりによって、このステージで「この会社に入って良かった」「この仕事を担当できて良かった」と思えるかどうかはその人の今後の成長や活躍にとても大きな影響を及ぼします。

ご自身の身の回りに停滞感や閉塞感を感じていそうな人を見つけたときは、その人ならではの強みや特徴について、積極的に伝えてあげてください。そして、その仕事の面白さや会社・組織の良さを実感できるような機会を与えてあげてください。

1人でも多くの方が、Playerステージからさらに次のステージに向けて成長を加速させ、いきいきと働くことのできるように、日常で実践してもらえたら幸いです。

執筆者

営業統括部

マーケティング営業部

ソリューションプランナー

結城 綾乃

2022年中途入社。入社以降、中堅・中小企業を中心とする営業部署にてソリューションプランナーとして、経営・人事・現場を見据えながら多領域にわたる課題解決や価値創造の支援に携わる。

- 人材育成を役割転換から考える【図解】

- トランジション・デザイン・モデル ~Business Officer編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Senior Manager編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager後期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル ~Manager前期編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Leading Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Main Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Player編~

- 【徹底解説】人材育成を役割転換から考える

- トランジション・デザイン・モデル~Starter編~

おすすめコラム

Column

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての