テーマ

人材アセスメント

こんなお悩みは

ありませんか?

- 昇格後のポストで成果をあげる人材を見極めきれていない

- 昇進・昇格に対する社員の納得感が低い

- 将来の経営幹部候補の早期発掘や、計画的な育成ができていない

- 自分自身の現状への気付きを、キャリア開発やスキルアップにつなげられていない

問題・背景

人材の「活躍可能性」を測りたい企業が増えている

昨今、マネジメントがますます難しくなってきていると言われています。例えば、ミドルマネジャーは、メンタルマネジメント、コンプライアンス、リスクマネジメントなどの多種多様なマネジメント課題に対処しながら、一方では業績向上が求められており、負担の重さが問題になっています。結果的に、多くのマネジャーが日常業務やタスクに埋没し、経営的な視点でマネジメントを行うステージへの転換がしにくくなってきています。

こうした環境では、年功などで一律に昇格させるのではなく、より成果をあげる可能性が高い人材を見極め、ミドルマネジャーへ昇格させることが重要となります。事実、弊社の「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査2016」では、約46%の企業が、「新たな基準・考え方を設けて、昇進・昇格を行う」と回答しており、リーマンショック以降、多くの企業が昇進・昇格のあり方を見直し、人材アセスメントを導入するようになってきています。

次世代リーダーの育成・選抜においても、人材アセスメントの活用が注目を集めています。その背景には、これまで多くの企業が、現場からの推薦を信じてリーダー育成施策を講じてきたにもかかわらず、十分な成果が得られなかったことがあります。部門によって推薦基準が異なるため、候補者人材の質にばらつきが生じてしまっていたのです。このばらつきを是正するために、人材の能力を定量的に可視化できるアセスメントに関心が集まっているのです。

この他にも、人材アセスメントは、本人にアセスメント結果を返却して、強みと弱みを客観的に自覚してもらうといった用途でも活用されています。人材アセスメントは、今後目指したいキャリアの方向性と照らし合わせ、生かすことができる強みや、改善すべき課題を明らかにして、本人の成長を後押しするツールでもあるのです。

以上の背景から、人材アセスメントを導入した、あるいは導入を考えている企業が増えている一方、サービスの選び方がわからなかったり、アセスメント結果を活用しきれずに困っている人事担当者の方も多くいらっしゃいます。

主な課題

目的を明らかにした上で、適切な測定手法を選択することが重要

人材アセスメントによって、人材を効果的に見える化し、アセスメント結果を有効活用するためには、以下の5つの観点で検討することが重要です。

(1)目的を明確にする

「課長層への昇格者を選考する」などの直接の用途はもちろんのこと、「人材アセスメントを行うことで、具体的に何を目指すのか」を明確にすることが重要です。例えば、「高い成果をあげる管理者を見極めると同時に、管理者として期待される役割を理解してもらい、職務に取り組む意識転換を図る機会とする」などの目的が考えられます。

(2)何に照らして何を測定するかを決める

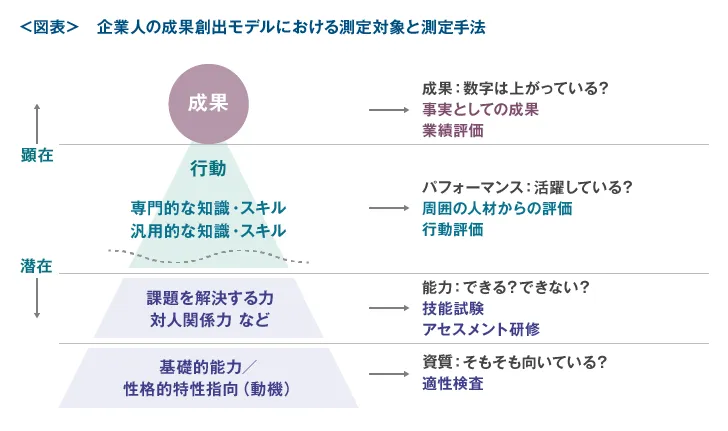

一口に「人材をアセスメントする」といっても、人の能力や特性にはさまざまな階層があります(図表参照)。どのような能力や特性を測定するのかを決めなければアセスメント手法も決められません。また、自社の置かれている環境や現在の経営戦略によって、活躍する人材のタイプやスペックは異なるはずです。求める人材像を明らかにし、それに照らして必要な能力・特性を測定することが肝要です。

(3)最適な手法を選択する・組み合わせる

(2)で明らかにした測定内容を踏まえて、最適なサービスを選択することが重要です。複数の測定手法を組み合わせて、補完的に活用する施策も効果的です。例えば、活躍する管理者を見極めるために、能力を測定するだけでなく、本人のキャリア志向を把握し、期待する役割を担えるか、担おうとする意欲があるかという側面も把握する、などの施策が考えられます。

(4)アセスメント結果を分析・解釈し、自社の人材特徴を把握する

アセスメント結果をもとに昇進・昇格の是非を決めるといった直接の用途だけでなく、アセスメント結果を属性ごとに分析することで、自社の事業戦略に照らした強みや課題を明らかにすることができます。

(5)現状把握から、組織や本人の課題解決につなげる

アセスメントにより明らかになった組織の現状と、目指す状態とのギャップから、全社や部門の課題を設定して取り組みに展開します。同時に、本人にもアセスメント結果をフィードバックし、 気付きや能力開発の機会として活用します。

人事担当者の方の声を伺うと、活用目的や活用方法が十分に検討されないままサービスを選択しているケースや、アセスメントをただ行っただけで十分な活用ができていないケースが見受けられます。アセスメントはあくまで手段に過ぎません。いかに効果的に実施し、事業課題の解決へ向けて活用していくかが重要です。

人材アセスメント活用における課題の解決ポイントや施策例については、課題一覧内の該当ページをご参照ください。

関連するダウンロード資料

Download

関連するサービス

Service

おすすめの

無料オンラインセミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての