特集

経営者としての覚悟と真の経営チームを醸成する

これからの時代の次世代経営人材育成

- 公開日:2025/02/03

- 更新日:2025/02/03

本稿では、経営者、経営人材候補者の声を紹介しながら、サクセッションプラン、なかでも育成機会における見落としがちだが大事なポイント、実践方法を考察していきたい。

はじめに

2023年3月期決算から、上場企業等を対象に人的資本に関する情報開示が義務化され、それにともない、サクセッションプランの策定・推進を行う企業が増加している。経営環境の厳しさが増すなか、次世代の経営幹部候補を外部から採用して充填していく企業・経営者が増える一方で、内部から経営幹部候補者を早期に選抜し、対象者にさまざまな育成機会を付与したり、より高く実践的なハードルを課すなどの経営人材育成に取り組まれる経営者もいる。そして経営人材育成に取り組まれている経営者や管掌役員から、「候補者を選抜・育成してみたものの、“このままでは心もとない”」という悩みや「いろいろと取り組みをしているが、これだけでいいのだろうか」という相談をいただくことが増えているのも事実。

われわれコミュニケーションエンジニアリング部ではさまざまな企業からのご要望に基づき、次世代経営人材育成について支援してきているが、支援するなかで見えてきたことは、多くの企業がまさしく「次世代経営人材を育成する上で陥りがちな罠にはまっている」ということである。多くの場合、何かおかしいとは感じているものの、罠の正体がはっきり認識できていないがゆえに、有効な対策がとられていないように見える。

本稿では、内部から選抜・育成していく次世代経営人材育成に焦点をあて、その際陥りがちな罠の正体を明らかにし、掴んでもらいたい核心を紹介する。

サクセッションプランの流れ

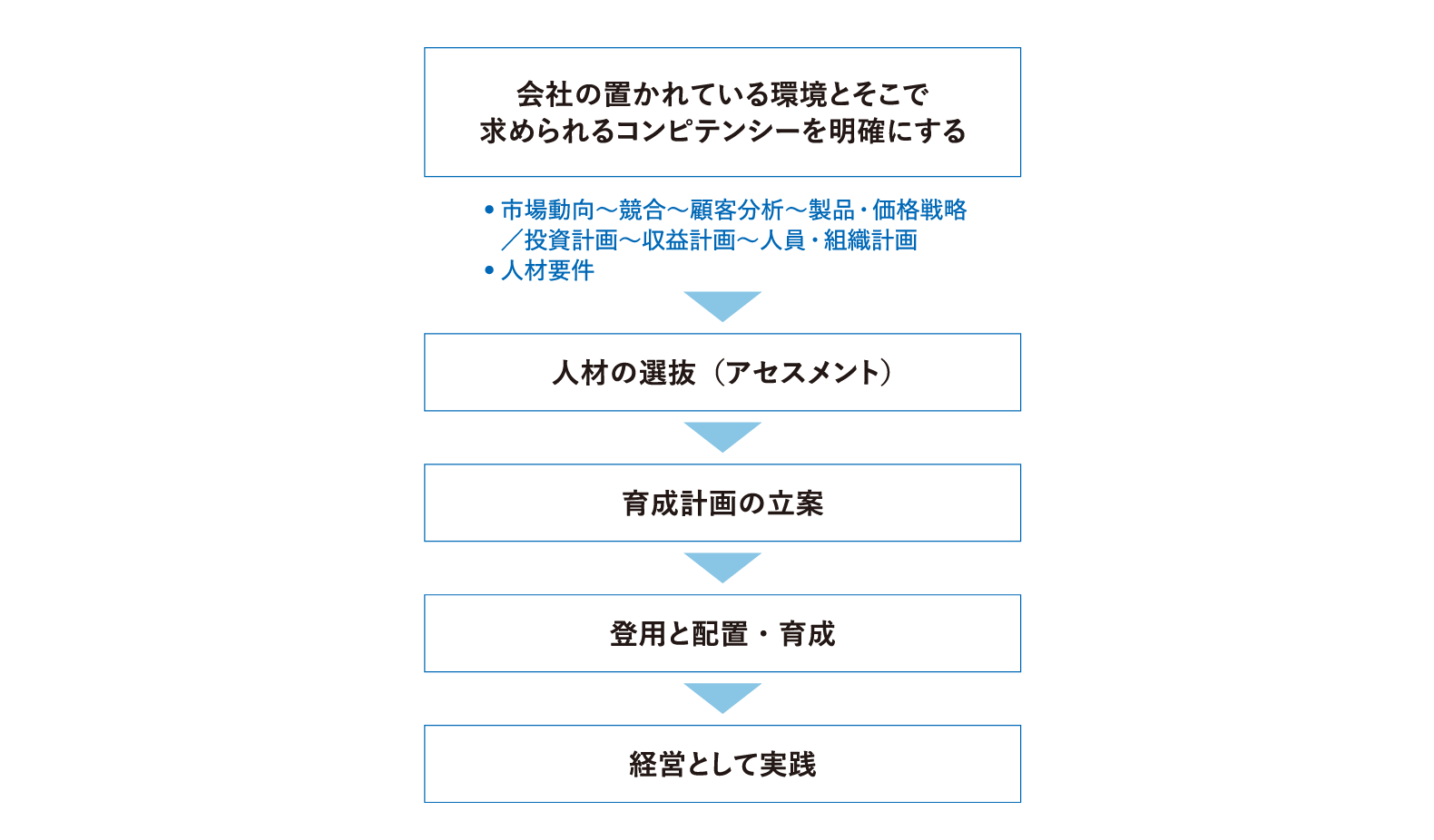

まずは、サクセッションプランの一般的な流れについて大まかに確認しておきたい(図表1)。

<図表1>サクセッションプランの流れ

サクセッションプランでは、経営人材として選ばれるに足る人材に育ってもらうために、「経営者に求められるコンピテンシー(知識・スキル・スタンス)を明らかにし」、「候補者一人ひとりにアセスメントを行い、それぞれの項目について現状と不足分を洗い出し」、その結果をもとに「具体的な育成計画が立案される」。そして、育成においては、MBAに代表されるような経営リテラシーの習得やタフ・アサインメントによる実務経験が実施されることが多い。

今回、題材にしたいのは、この育成部分である。ここがうまくいかないと、サクセッションプラン全体が失敗しかねないのである。

「ようやく、社長という立場のシャレにならない感覚・重圧が伝わった。その立場はいかに大変かということを感じてもらえたんじゃないかと思う」

これはある企業(ここでは仮にA社とする)の社長が一連のサクセッションプランに基づく研修を終えた後に発した言葉である。

この言葉が何を意味するのかを理解することが、「これからの時代の次世代経営人材育成」を考えることになる。

次世代経営人材育成で陥りがちな罠(1)

実は先ほど示したサクセッションプランの流れのなかに、すでに陥りがちな罠が潜んでいる。それは、「知識・スキル・スタンスの不足部分に着眼し、それを充足するような“知識・スキル・スタンス付与型の育成・研修”が行われやすい」ということである。それがどんな問題をもたらすのかを明らかにするために、A社で起きていたことを紹介する。

A社では将来的な社長交代まで見据えて、サクセッションプランを立てていた。具体的には、将来を担ってもらいたい人を選抜し、経営リテラシー研修にて必要な経営知識を学びつつ、アセスメントを実施し経営人材に向けて必要な経験を洗い出し、タフ・アサインメントを行うといったものであり、流れとしては多くの企業で実践されているものと大きな違いはない。

“知識・スキル・スタンス付与型の育成”が抱える問題点が浮かび上がったのは、経営リテラシー研修の最終プレゼンのとき。研修の集大成として、候補者一人ひとりに会社の将来像を発表してもらったのだが、そのとき社長が感じたのは「リスク面がまるで頭にないようなプレゼンばかりで、なんか“この社長としてのシャレにならない感覚”が伝わってないなと。みんなバラ色の話ばっかしてる。そんなにうまくいかないということが伝わっていなかった」ということであった。要は、経営リテラシー研修をやっても何か肝心なものが抜け落ちていたということである。

「自分のところに報告される相談は、成功確率1割以下のものばかり。合理的に考えて正解が導ける案件は手前の役員までで判断されている。自分は正解が見えない問題の決断を求められる」とは別の経営者が言った言葉だが、経営者がその真価を問われるのは正解が見えない厳しい現実に直面した際に合理的に正解を導き判断を下すことではなく、正解がないなかでリスクがあることを認識しながらそれでも“こちらでいく”と決断を下すことであり、その決断に対し周囲の合意を取り付け、実践を創造することである。その際に必要とされるのは、知識・スキル以上に「経営者としての覚悟」である。正解がないなか、シャレにならない現実のなかで意思決定することの難しさ・大変さを当事者として実感し、それでも真剣に、本気で考え、実践しようという意志・覚悟をもつことである。

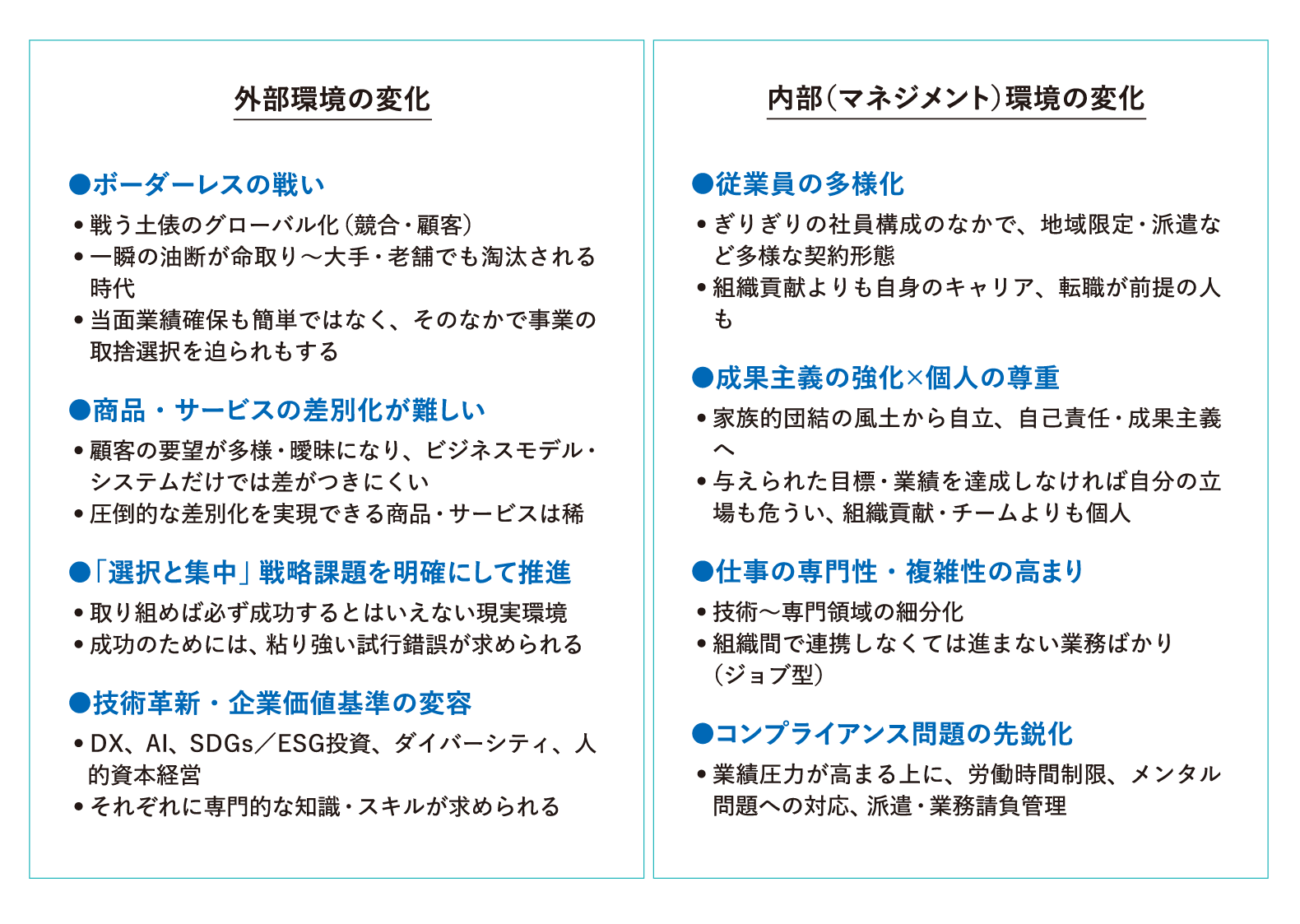

図表2は、これからの経営を取り巻く外部・内部環境の変化をまとめたものである。

<図表2>経営を取り巻く外部・内部の環境変化

既存の知識・スキルだけでは対応しづらい、何が正解か分からない環境変化に直面していることがご理解いただけると思う。そういった環境変化を読み解く能力・スキルの限界値を高くするべく努力するのはいいが、どこまでいっても限界はある。今後、環境変化が進めばますます問題は先鋭化・深刻化していくことになる。そうしたときに何が必要なのか、経営者として何を体得させておく必要があるのか、一度立ち止まって考えてもらいたい。

次世代経営人材育成で陥りがちな罠(2)

そして、このように“知識・スキル・スタンス付与型の個別育成”に重心が置かれることで2つ目の罠に陥っていくことになる。それが「経営を引き継いだ後のことが見落とされ、事前に対策が打たれていないことが多い」ということである。

どういうことか。

ここでは、“実際に経営を担うようになってから(=社長になってから)直面した困難な現実は何か”という質問に対する社長の回答を紹介する。

「常務のときは事業をまわすことで必死だった。社長になって借金を返すので必死だった。ようやくめどがついて、これからのことを考えようとしたら、何をどうすればいいか分からなかった。幹部に相談をしても自分の事業のことばかりで、挙げ句『それは社長が考えることですよね』と言われてしまった」

「社長になって、とんでもない金額の投資決裁が回ってきた。その事業のことなんてまったく分からない。何を根拠に判断したらよいか分からなかった」

「役員になって、株価やIR、広報担当、アナリストなどとの関係が増え、いろいろと質問されたが、問われていることにしどろもどろになった。全社のこと、他事業のことなんて分からない。管掌役員に聞きたいが『そんなことも知らないのか』と思われると思い、聞けなかった」

いずれも「自分1人の能力・経験だけでは解決できない問題」に直面していることが分かる。よくよく考えてみれば、経営者になれば顧客・サプライヤーだけでなく株主・投資家・金融機関、行政といったあらゆるステークホルダーとも付き合わないといけない。また、会社の規模が大きくなればなるほど社長1人ですべての領域を見られるわけではないし、ましてや複数事業がある会社は「出身事業以外のことは分からない」という現実に直面する。

こうした「自分1人の能力・経験だけでは解決できない問題」に直面するのであれば、育成段階から、候補者同士の関係性を向上させることを目的に置くことが求められる。

しかし実際の育成では、“誰を経営者にするのか”を主眼に置いた個別育成することに焦点を当てすぎてしまい、候補者同士が良くて単なる仲良し、ともすると無関心・ライバル関係になってギスギスした関係になってしまう。そうなると、誰かが1人だけ経営者に選ばれたとき、他が辞めてしまうということもあり得るし、そこまでいかなかったとしても、中途半端な関係では厳しい現実に直面してもお互いが遠慮し合って踏み込まず、経営のスピードが落ちてしまうことになりかねない。仮に新経営陣がこのような状態のままでは、従業員が経営に対して不安・不満を感じ、方針が浸透しなかったり、ひいては離職の要因になったりしてしまう。

「経営はボードを作らないとだめ。事業の多角化に対応できるようにするだけでなく、最近では株主をはじめとしたステークホルダーは役員が一枚岩になっているかどうかを見る。あることを巡って私が発言したとしても、彼らはそれに対して他の役員がどう考えているかを見て、この会社は大丈夫かどうかを判断しようとする」

とは、ある経営者の言葉であるが、この方は「次世代経営人材において必要なのは個別の育成よりもチームビルディングである」と明言されてもいた。経営を担った後に直面するのが、自分1人の能力・時間・認識を超える現実だとすれば、育成段階からチームワークをつくることを目的にしてしまうことが大事になるということである。

では、経営ボードを担う者同士の良いチームワークとは、どういう状態を指すのだろうか?

それは、ライバル関係や単なる仲良しチームではなく、侃々諤々と議論し意見をぶつけ合っても崩れない「真の経営チーム」にすることである。

正解が分からない現実に直面すれば、一度の意思決定ですべてうまくいく可能性の方が低いだろう。肝心なことは問題・障害にぶつかったときに、経営陣がもっている情報・知恵を出し合い、早期に軌道修正を図ることである。だとすると、問題・障害にぶつかったときに、責任を押し付け合ったり、“自分の役割・立場とは関係ない”と静観したりするのではなく、“どうしてそうしたんだ?”“その意図は何か”と思い切って聞くことができるかどうか、聞かれた側も自分の思い・考え・不安などを正直に打ち明けることができるかどうかが重要になってくる。何より、お互いに正解が分からない不安・リスクを承知の上でお互いの領域に一歩踏み込んで、時に耳に痛いことでも言い合えるかどうか。そして肝心なのはそうやって厳しいやり取りをした後でも関係性が壊れないことである。

これからの時代の次世代経営人材育成で掴んでもらいたい核心

本稿では、サクセッションプランに基づく次世代経営人材育成が陥りがちな罠2つと、そこからくる育成上の弊害を紹介した。それらを踏まえて、これからの時代の次世代経営人材育成において掴んでもらいたい核心を整理しておくと次の2点に集約される。

- 「経営者としての覚悟」。正解のないなか、シャレにならない現実のなかで意思決定することの難しさ・大変さを当事者として実感すること

- “仲良しチーム”から、「経営者モードで侃々諤々議論し合える真の経営チーム」を醸成していくこと

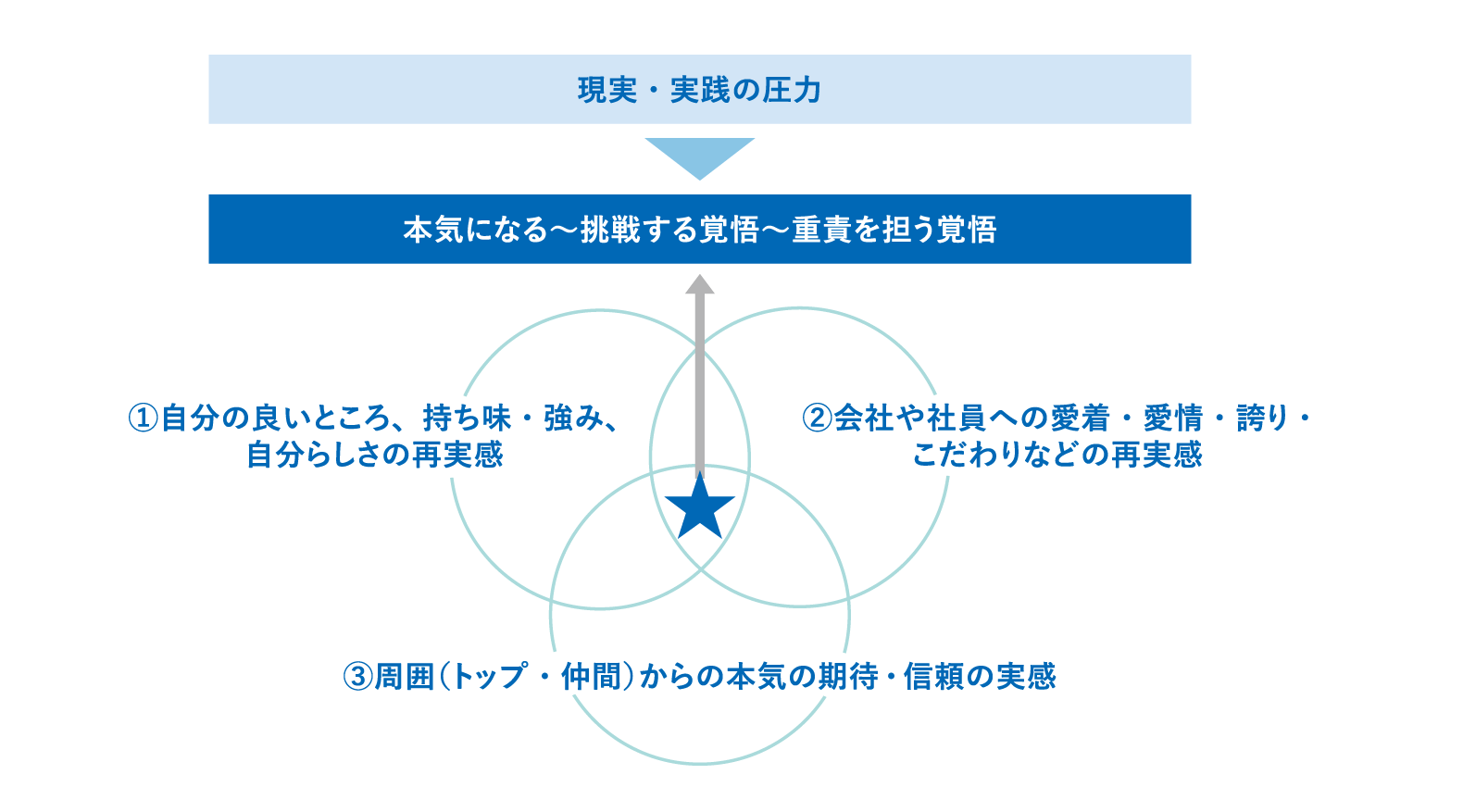

上記いずれも醸成していくことは難しいことである。“育成”するものなのかという根本的な疑問もよぎる。そこで、コミュニケーションエンジニアリングサービスで実施しているヒント・事例を少し紹介したい(図表3)。

<図表3>意思・覚悟が生まれる3つの要素

(1)自分の良いところ、持ち味・強み、自分らしさの再実感

■方法

自らの体験・経験を再実感・再創造する

これまでの人生・社会人生活のなかで、大きな困難・壁に直面した体験を振り返ってみることをお薦めする。どんな体験で、どんな困難があったのだろうか。そのとき、何があったから困難・壁を乗り越えることができたのだろうか?

自分自身の過去の体験のなかに宿る意思・覚悟を再実感・再創造していただきたい。過去の体験のなかにすべてのヒントは隠れているのである。

(2)会社や社員への愛着・愛情・誇り・こだわりなどの再実感

■方法

会社の発展‐成長を、社史を使って追体験する

社史とは、会社の発展-成長の歴史であり、葛藤-決断の歴史である。そこには他社や他の経営者では乗り越えられなかったような、その会社らしいものごとの捉え方・判断基準と働きざまが宿っている。社史をじっくり紐解き、「自分が当時の経営者だったらその決断はできただろうか?」というモードで決断場面を追体験することで、自社らしさを再実感し、経営者としての意思・覚悟を醸成していただきたい。

(3)周囲(トップ・仲間)からの本気の期待・信頼の実感

■方法

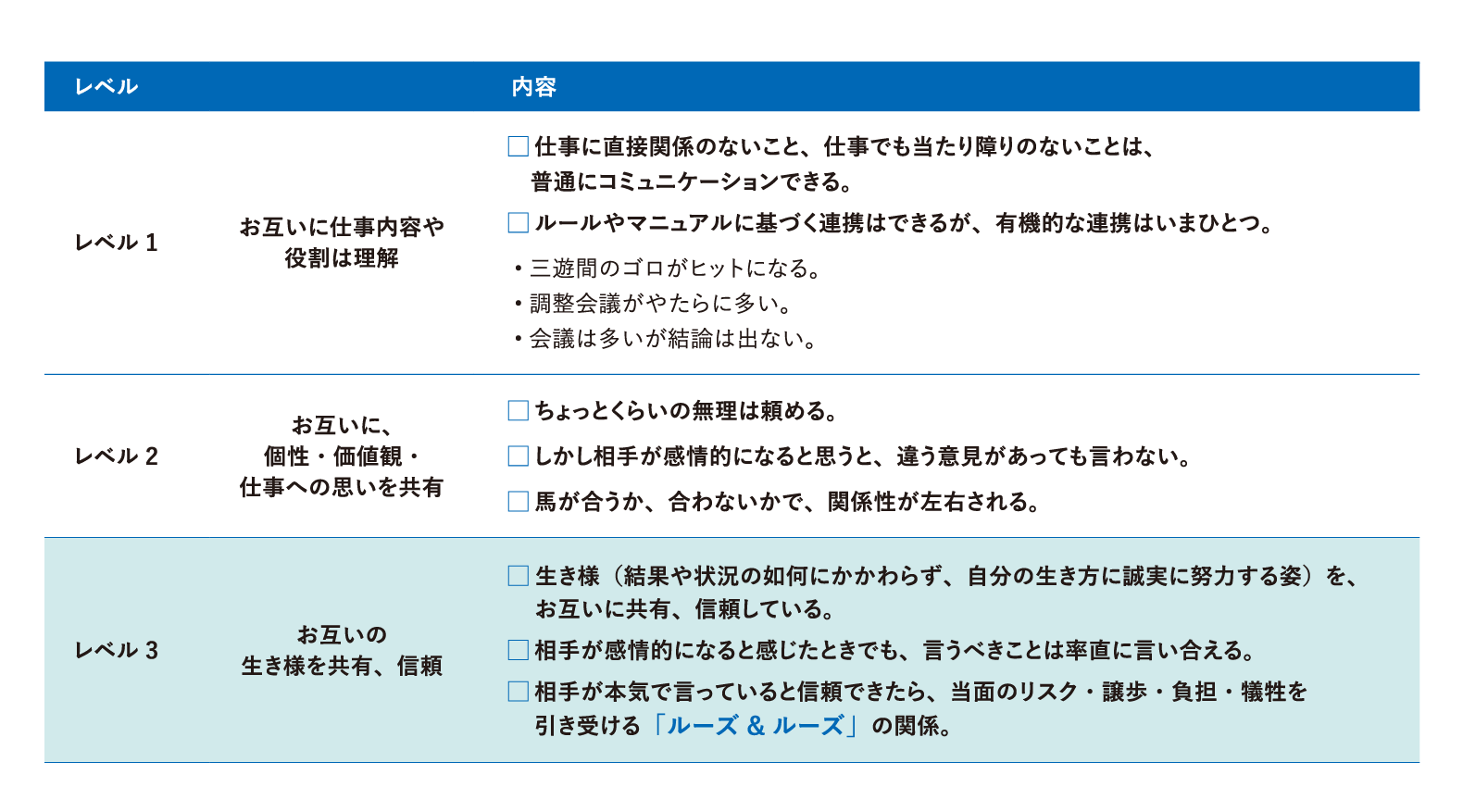

人間レベルのコミュニケーションを通して「チームワークの土台を作る」

「真の経営チーム」とは、「経営者モードで侃々諤々議論し合えること」だと前述した。しかし、日頃は、“営業役員として”“生産役員として”という役割レベルのコミュニケーションしかなされていない場合が多い。これは図表4のレベル1に相当する。人は「自分の生き方に誠実に努力する姿=生き様」には感動・共感・信頼を覚え、これができると「この仲間とだったらやれそう」「一緒に何かやっていきたい」「共通の目標・目的をもちたい」という思いが出てくるもの。まずは人間レベルのコミュニケーションをとることをお薦めしたい。お気づきかもしれないが、前述した(1)の「自分の良いところ、持ち味・強み、自分らしさ」を巡る会話こそが、この人間レベルのコミュニケーションに相当する。

<図表4>チームワークのレベル

いずれも、そんな簡単に実現できるものではないかもしれないが、そこに解答があることも事実。実際に上記を活用した弊社の研修における受講者(=次世代経営人材の候補者)の感想を最後に記してこの稿を終えたいと思う。

「“誰が社長になっても、みんなで支えてやっていこうぜ!”と心の底から思えるようになった」「自分と会社を知り、それぞれの『らしさ』を味わって、そこから未来に向けての目標設定をしていく。そしてそれを個人作業でなく次世代経営チームの皆で体験でき、とても素晴らしい成長の場でした。絶対に良い経営チームを作っていきたいと思います」

※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.76 特集2「これからの時代の次世代経営人材育成」より抜粋・一部修正したものである。

本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。

関連する企業事例

サイバーエージェント 藤田社長の後継者をチームで育てる「社長研修」を実施

関連する記事

サイバーエージェント・藤田社長の後継者育成に効果を発揮した「CE研修」第1回

藤田社長が「向こう20年、価値ある研修だった」と語った「コミュニケーションエンジニアリング研修」とは何か?

サイバーエージェント・藤田社長の後継者育成に効果を発揮した「CE研修」第2回

藤田社長の立場になりきって、「社長のシャレにならない重圧を追体験してもらうプログラム」とは何か?

サイバーエージェント・藤田社長の後継者育成に効果を発揮した「CE研修」第3回

藤田社長の後継者チームを作る「お互いの生き様や考え方を見つめ合うプログラム」とは何か?

執筆者

技術開発統括部

コミュニケーションエンジニアリング部

エグゼクティブコミュニケーションエンジニア

河島 慎

1975年生まれ、三重県出身、 1998年、電機メーカーへ入社、人事・総務を約8年経験。

2004年、リクルートマネジメントソリューションズへ入社。以降、コミュニケーションエンジニアとして、人材価値経営(人・組織のもつ潜在的な可能性の最大化による事業価値最大化を図る経営)実現を支援している。

おすすめコラム

Column

関連するお役立ち資料

Download

関連する

無料セミナー

Online seminar

サービスを

ご検討中のお客様へ

- お役立ち情報

- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

- お問い合わせ・資料請求

- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。

- 無料オンラインセミナー

- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。

- 無料動画セミナー

- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。

- 電話でのお問い合わせ

-

0120-878-300

受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)

※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください

※フリーダイヤルをご利用できない場合は

03-6331-6000へおかけください

- SPI・NMAT・JMATの

お問い合わせ -

0120-314-855

受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能

メルマガ会員登録で全ての

メルマガ会員登録で全ての